ジェフ・ミルズが音楽を担当したことで話題となった大森立嗣監督による映画、『光』。そのサウンドトラックCDが急遽発売されることとなった。このCD盤は、すでに配信でリリースされているヴァージョンよりも収録曲が多く、また映画本編未公開、未配信音源も含んだ内容となっている。詳細は下記より(映画『光』のレヴューはこちら)。

ジェフ・ミルズが音楽を担当した映画『光』のサウンドトラックCDが急遽発売決定。収録曲“Incoming”をフィーチャーした特別映像も公開!!

三浦しをん原作・大森立嗣監督。井浦新、瑛太、長谷川京子、橋本マナミらが出演、“人間の心の底を描く過酷で濃厚なサスペンス・ドラマ”で、音楽をエレクトロニック・ミュージックのパイオニア、ジェフ・ミルズが担当していることでも話題を呼んでいる映画『光』。

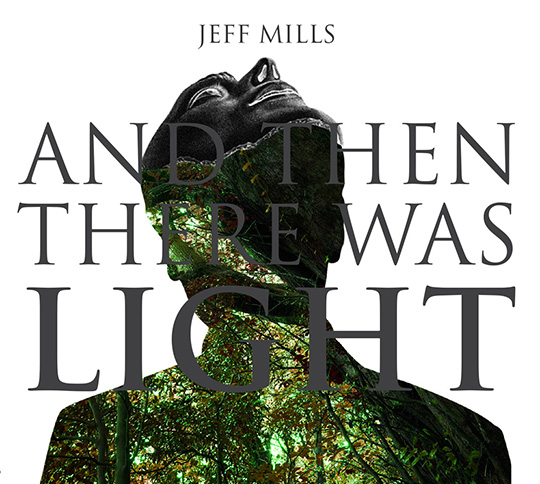

この映画のサウンドトラック『AND THEN THERE WAS LIGHT (FILM SOUND TRACK)』のCDを12月22日に発売することを急遽決定致しました。

すでに先行配信されている10曲とは収録曲が一部異なり、さらに映画本編未公開、未配信音源も含めた全16曲を収録した充実の内容で、主演 井浦新のシルエットに映画の舞台、美浜島に生い茂る、うねる樹木がコラージュされたグラフィックが印象的なCDジャケットとなっています。

サントラ収録曲の中でもひと際強いインパクトを与える、ジェフ・ミルズの90年代のサウンドを思い起こさせるインダストリアルでハードな楽曲“Incoming”。映画の中でも一瞬にして世界を不穏な空気に包み込むこの楽曲と、映画の本編映像が融合した、特別映像が公開されているので、こちらもぜひチェックしてください。

ジェフ・ミ ルズの音楽と本編シーンを融合させた映画『光』特別映像

https://youtu.be/jq1AW-D5L-8

【CD情報】

JEFF MILLS 映画 『光』 サウンドトラック

『AND THEN THERE WAS LIGHT (FILM SOUND TRACK)』

2017.12.22リリース [日本先行発売]

品番:UMA-1103 定価¥2,500+税

収録曲 ※CDのみに収録

01. A Secret Sense

02. Islands From The Lost Sea ※

03. Raindrops Of Truth

04. Parallelism In Fate

05. The Revenge Of Being In Lust ※

06. The Bond Of Death ※

07. The Trail Of Secrets ※

08. Consequences ※

09. Danger From Abroad

10. The Little Ones ※

11. Landscapes

12. Trigger Happy Level ※

13. The Players Of Consequence

14. Lost Winners ※

15. The Hypnotist (Hikari Mix)

16. Incoming

JEFF MILLS 映画 『光』 サウンドトラック

『AND THEN THERE WAS LIGHT (FILM SOUND TRACK)』配信Ver.

収録曲

01. Incoming

02. A Secret Sense

03. Danger From Abroad

04. Parallelism In Fate

05. Landscapes

06. Arrangements of The Past

07. Trigger Happy Level

08. The Players Of Consequence

09. Raindrops Of Truth

10. The Hypnotist (Hikari Mix)

[主要ダウンロードサイト]

【iTunes】

https://geo.itunes.apple.com/jp/album/and-then-there-was-light-sound-track/id1305076900?app=itunes

【レコチョク】

https://recochoku.jp/album/A2001126304/?affiliate=4350010262

【mora】

https://mora.jp/package/43000033/A58465/

[主要ストリーミング配信サイト]

【Apple Music】

https://geo.itunes.apple.com/jp/album/and-then-there-was-light-sound-track/id1305076900?mt=1&app=music

【Spotify】

https://open.spotify.com/album/605V8I7O6zkkrvmWP01nvO

【AWA】

https://s.awa.fm/album/3a82a4c6c8c83513a863/?playtype=copy_album&t=1513542065

先週の土曜日はリキッドルームでDYGLという若くて格好いいロック・バンド(次号の紙エレキングの表紙です)のライヴを観たあとに、UGの石崎雅章君と三茶で会って酒を飲みながら時間をつぶし、23時からOrbitというDJバーでやるという、デトロイトからやって来た永遠の絵描き、アブドゥール・ハックのライヴ・ペインティングに出向いた。

先週の土曜日はリキッドルームでDYGLという若くて格好いいロック・バンド(次号の紙エレキングの表紙です)のライヴを観たあとに、UGの石崎雅章君と三茶で会って酒を飲みながら時間をつぶし、23時からOrbitというDJバーでやるという、デトロイトからやって来た永遠の絵描き、アブドゥール・ハックのライヴ・ペインティングに出向いた。 SILENT POETS

SILENT POETS