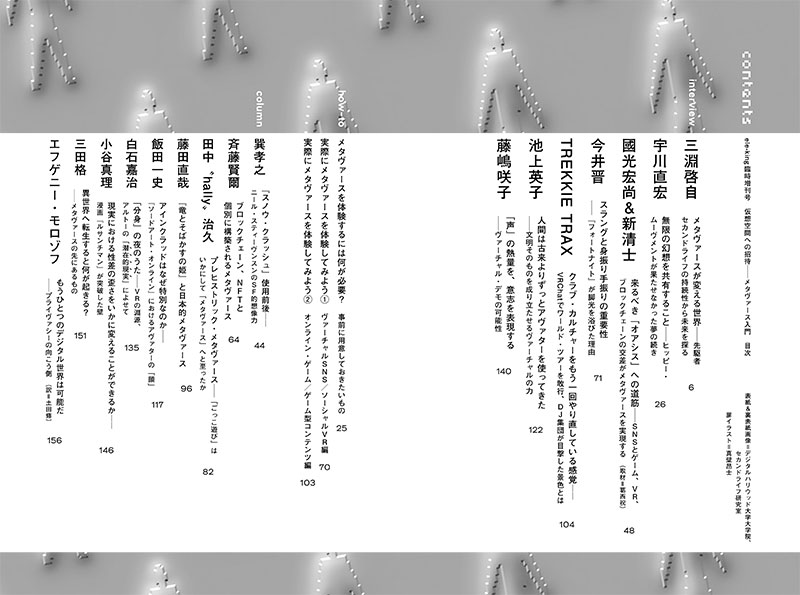

今春、イギリスのレーベル〈SN Variations〉から、本稿でご紹介するチェリスト/作曲家のルーシー・レイルトン(Lucy Railton)と、ピアニスト・オルガニストのキット・ダウンズ(Kit Downes)による作品集成『Subaerial』が送られてきた。アルバム1曲目“Down to the Plains”の中程、どこからともなく聴こえてくる木魚のようなパルス、篝火のように揺らめくパイプオルガンの音、ノンビブラートのチェロが直線的に描き出す蜃気楼、そして録音が行われたアイスランドのスカールホルト大聖堂に漂う気配がこちらの日常に浸透してくる。その圧倒的な聴覚体験に大きな衝撃を受けた。

ルーシー・レイルトンの〈Modern Love 〉からリリースされたファースト・アルバム『Paradise 94』(2018)は、当時のドローン、エクスペリメンタル・ミュージックを軽く越境していくような革新的な内容であると同時に、音楽的な価値や枠組みに留まらないダイナミックな日常生活の音のようでもあった(アッセンブリッジな音楽ともいえるだろうか?)。その独自の方向性を持ちつつ多義的なコンポジションは、その後の諸作でより鮮明化していくが、前述の新作『Subaerial』では盟友キット・ダウンズとともに未知の音空間に一気に突き進んだように思われる。絶えず変化し動き続ける音楽家、ルーシー・レイルトンに話を伺った。

私には素晴らしい先生がいました。その先生はとても反抗的で、クラシック音楽の威信をあまり気にしない人だったので、その先生に就きたいと思いました。というのも、私はすでにクラシック音楽に対して陳腐で嫌な印象を持っていて、何か別のことをしたかったので。

■ロンドンの王立音楽院に入学する以前、どのようにして音楽やチェロと出会ったのでしょうか。

ルーシー・レイルトン(LR):私はとても音楽的な家系に生まれたので、子供のころから音楽に囲まれていました。胎内では母の歌声や、父のオーケストラや合唱団のリハーサルを聞いていたと思います。父は指揮者で教育者でもありました。母はソプラノ歌手でした。父は教会でオルガンを弾いていたのですが、その楽器には幼い頃から大変な衝撃を受けてきました。私は、7歳くらいになるとすぐにチェロを弾きはじめました。その道一筋ではありましたが、子供の頃はいろいろな音楽を聴いていて、地元で行われる即興演奏のライヴにも行っていました。即興演奏やジャズは、私がクラシック以外で最初に影響を受けた音楽だと思います。そこから現代音楽や電子音楽に引かれ、ロンドンで本格的に勉強を開始しました。

■王立音楽院在籍時印象に残っている、あるいは影響を受けた授業、先生はいましたか?

LR:英国王立音楽院では、特別だれかに影響を受けたことはありませんでしたが、私には素晴らしい先生がいました。その先生はとても反抗的で、クラシック音楽の威信をあまり気にしない人だったので、その先生に就きたいと思いました。というのも、私はすでにクラシック音楽に対して陳腐で嫌な印象を持っていて、何か別のことをしたかったので。その先生は、私に即興演奏や作曲することを勧めてくれて、練習の場も設けてくれたので感謝しています。

それから、ニューイングランド音楽院(米ボストン市)で1年間学んだときは、幸運にもアンソニー・コールマンと、ターニャ・カルマノビッチというふたりの素晴らしい音楽家に教わることができました。彼らは私のクラシックに対する愛情を打ち破り、表現の自由とはどのようなものかを教えてくれました。同院にはほかにも、ロスコー・ミッチェルのような刺激的なアーティストが来訪しました。彼はたった1日の指導とリハーサルだけで、ひとつの音楽の道を歩む必要はないことを気づかせてくれました。私はその時点でオーケストラの団員になるつもりはなく、オーディションのためにドヴォルザークのチェロ協奏曲を学ぶ必要もありませんでした。創造的であること、そしてチェリストであることは、オーケストラの団員になるよりも遥かに大きな意味があることを理解しました。これはその当時の重要な気づきでした。

私は、チェロに加えて新しい音の素材を探していたのですが、それらのとても混沌としたシンセは、私が作りたい音楽にとって必要十分で甚大なものだと感じました。自分の好みが固まったところで、すべてのものを織り交ぜる準備ができました。

■ジャズや即興演奏に触れる稀有な機会のなかで、クラシック以外の音楽に開眼されていったとのことですが、電子音楽やエレクトロニクスをご自身の表現や作品制作に取り入れるようになった経緯も教えていただけますか。

LR:それは本当に流動的な移行でした。まず、ルイジ・ノーノの『Prometeo』(ルーシーは同作の演奏をロンドンシンフォニエッタとの共演で行っている)のような電子音響作品や、クセナキスのチェロ独奏曲のような作品に、演奏の解釈者として関わりましたが、その間、実に多くの音楽的な変遷を遂げていきました。それは、私がロンドンのシーンで行なっていたノイズやエレクトロニック・ミュージシャンとの即興演奏、キット・ダウンズとの演奏、そしてアクラム・カーンの作品(「Gnosis」)におけるミュージシャンとの即興演奏に近いものです。インドのクラシック音楽のアンサンブルである「Gnosis」のツアーに参加した際、即興演奏の別の側面を見せてもらいましたが、それは実験とは無縁で、すべてはつながりと献身に関連していました。

また20代の頃は、自分でイベントや音楽祭を企画していたので、自然と実験的な音楽への興味を持つようになりました。そういった経過のなかで、何らかの形で私の音楽に影響を与えてくれた人びとと出会いました。とくに2013年から14年にかけては多くの電子音楽家に出会いました。ことピーター・ジノヴィフとラッセル・ハズウェルとのコラボレーションでは、即興と変容が仕事をする上で主要な部分を占めていて、そういった要素を自分で管理することがとても自然なことだと感じ、いくつかのモジュールを購入して、シンセを使った作業を開始しました。

それから、Paul Smithsmithに誘われてサリー大学のMoog Labに行き、Moog 55を使ってみたり、EMSストックホルムに行ってそれらの楽器(Serge/Blucha)を使ってみたりしました。

私は、チェロに加えて新しい音の素材を探していたのですが、それらのとても混沌としたシンセは、私が作りたい音楽にとって必要十分で甚大なものだと感じました。自分の好みが固まったところで、すべてのものを織り交ぜる準備ができました。私のアイデンティティのすべてを、何とかしてまとめ上げようとしたのが『Paradise 94』だったと思います。

■テクノロジーや電子音と、ご自身の演奏や音楽とのあいだに親和性があると考えるようになったのはなぜでしょうか。あるいは、違和感を前提としているのでしょうか。

LR:これらの要素を融合させることには確かに苦労しますし、まだ適切なバランスを見つけたとは言えません。チェロのようなアコースティック楽器をアンプリファイして増幅することは少々乱暴です。しかし、スタジオでは編集したりミックスしたり、あらゆる種類のソフトウェアやシンセを使ってチェロをプッシュしたりすることができて、それはとても楽しいです。ライヴの際、チェロをエレクトロニック・セットのなかのひとつの音源として使いたいと思っていますが、それをほかのすべての音と調和させるのは難しいですね。

なぜなら、私がチェロを弾いているのを観客が見ると、生楽器と電子音のパートを瞬時に分離してしまい、ソロ・ヴォイスだと思ってしまうことがあるのです。また(チェロが)背景のノイズや音の壁になってしまうこともあり、観客だけではなく私自身も混乱してしまうことがあるのです。スタジオレコーディングでは何でもできますが、ライヴでの体験はまだ難しいです。

■そして2018年に、〈Modern Love〉から鮮烈なソロ・デビュー・アルバム『Paradise 94』をリリースされます。先ほど、ご自身のアイデンティティのすべてをまとめ上げようとしたのが本作であるとお伺いしましたが、本作の多義的なテクスチュアや音色は、生楽器と電子音によるコンポジションと、そのコンテクストに静かな革命をもたらしていると思います。本作における音楽的なコンセプト、アイディアは何だったのでしょうか?

LR:私は、ミュージシャンとしてさまざまなことに関わってきた経験から多くのことを学んだと感じていました。『Paradise 94』を作りはじめるまでは、自分の音楽を作ったことがなかったので、いろいろな意味で自分の神経を試すようなものでした。私は初めて自分の声を発表しましたが、それは当然、自分が影響を受けてきたものや興味のあるものを取り入れたアルバムです。自分の表現欲求と興味を持っている音の世界に導かれるように、このふたつの要素を中心にすべてを進めていったと思います。素材や少ないリソースから何ができるかを試していましたが、このアルバムはその記録です。

‘Paradise 94’

■それぞれの楽曲は、別々の時期に制作されたものですか? また制作過程について教えてください。

LR:はい。完成までに約3年かかりました。終着点のない、ゆっくりとした登山のようなものでした。私は期限を決めずに作業をしていました。時間をかけて、気分的にも適切な時にだけ作業していましたし、その時期は、ロンドンとベルリンを頻繁に行き来していました。ロンドンではフリーランスのミュージシャンとして活動していましたが、ベルリンでは自分の仕事に専念するようになりました。その為このアルバムは、さまざまな場所や状況と段階で制作されたので、多くの点で焦点が定まっていませんでした。だからこそ、ヴァラエティに富んだレコードになっているのかもしれません。私はこの点はとても気に入っています。

■本アルバムには、巻上公一さんが、“Drainpipe(排水管?)”で参加されてますね。巻上さんとはどのようにして知り合ったのですか?(私事ですが、巻上さんがコンダクトしたジョン・ゾーンの『コブラ』に参加したことがあります)

LR:巻上さんとは、日本のツアー中に出会いました。彼の芸術性には刺激を受けましたし、とても楽しい時間を過ごすことができました。実際にはアルバムのなかでは、あまり実質的なパートではなかったのですが、巻上さんとロンドンで一緒にパフォーマンスをしたとき、彼は’drainpipe’を演奏したのですが、それはとても特別なものでした。彼のエネルギーが、その時の私に語りかけてきました。当時の私は、レコーディングのためにいろいろな音を集めて準備していたのですが、巻上さんが親切に彼の音を提供してくれました。それは今も、素材の網目のなかに埋め込まれ、彼のインスピレーション記憶として存在しています。彼のパフォーマンスは、私のライブにも影響を与えてくれました。彼は素晴らしいアーティストです。

あらゆる点で。私は音楽業界に近づくことよりも、創造性に焦点を当て、自分と同じ価値観を共有できる人々と時間を過ごすことが重要だと感じています。私が音楽をやる理由はそこ(業界)にはありません。

■2020年には多くの作品をリリースしています。はじめに、ピーター・ジノヴィエフとのコラボレーション作品『RFG - Inventions for Cello and Computer』についてお伺いします。あなたとピーターはLCMFで出会って、コラボレーションのアイディアについて話し合いました。それから、あなたの即興演奏を録音したり、ピーターがエレクトロニクスを組み立てたりしながら、一緒に作品を作り上げていきました。このプロセスから生まれた作品をライブパフォーマンスでおこなう際、そこに即興の余地はあるのでしょうか?

LR:『RFG - Inventions for Cello and Computer』における演奏は、固定された素材と自由なパーツの混在から成る奇妙なものです。そのため、ライヴで演奏するのは難しく、チャレンジングな部分があります。ピーターのエレクトロニクスは固定されているので、私は彼と正確に(演奏を)調整しなければならないので(その指標として)時計を使います。もちろん時計は融通が効かないので、更にストレスがたまります。このように苦労はしますが、これもパフォーマンスの一部であり、意図的なものです。私は作曲時に固定した素材を使って即興で演奏していますが、時には素材から完全に逃れて「扇動者」、「反逆者」、「表現力豊かなリリシスト」のように振る舞います。また、電子音のパートと正確に調整する際には、通常の楽譜を使用することもありますし、例えば、ピーターのパートとデュエットすることもあれば、微分音で調律された音のシステムを演奏することもあります。本作の演奏方法は、既知のものとかけ離れていることが多いので、ガイドが必要になります。それはなければ即興演奏をすることになりますが、(作品には)即興ができる場所と禁止されている場所がありました。

■一般的にピーター・ジノヴィエフは、EMS Synthiなどのシンセサイザーを開発した先駆者と言われていますが、このコラボレーションにおいてピーターは、実機のシンセサイザーではなく、主にコンピュータを使用したのでしょうか?

LR:はい。実はピーターはアナログシンセで音楽を作っていたわけではないのです。もちろん、彼がアナログシンセを開発した功績は称えられています。しかし作曲家としては、伝統的なアナログ・シンセはあまり使っておらず、所有もしていませんでした。『RFG - Inventions for Cello and Computer』では、彼の2010年以降の他の作品と同様、コンピュータの技術やソフトウェアを利用しています。彼は常に私の録音を素材としていたので、作品のなかで聞こえるものはすべてチェロから来ています。彼がおこなった主な作業は、Kontaktやさまざまなプラグインを使って音を変換し、電子音のスコアをつくることでした。彼はソフトウェアの発展に魅了され、コンピュータ技術の進歩に驚嘆し魅了されていました。それと同時に彼は、人間と楽器(私やチェロ)がコミュニケーションをとるための新しい方法を常に模索していました。ですから、私たちの実験の多くは、コンピュータによる認識、特にピッチ、リズム、ジェスチャーに関するものでした。

■同年、オリヴィエ・メシアンの『Louange à l'Éternité de Jésus』がリリースされましたが、このレコードの販売収益を、国連難民局のCovid-19 AppealとThe Grenfell Foundationに均等に分配されています。10年前に録音された音が、この激動の時代に明確な目的を持ってリリースされたことに感銘を受けました。

LR:LR:これは、私が24歳の時の演奏で、家族の友人が偶然コンサートを録音してくれたのですが、そのときの観客の様子や経験から、ずっと大切にしてきたものです。それが録音自体にどう反映されているかはわかりませんが、その演奏の記憶はとても強く残っています。そのことについては、ここで少し書きました。

当時の私は、自分が癒される音楽を人と共有したいと思っていましたが、この曲はまさにそれでした。最初は友人や家族と共有していましたが、その後、リリースすることに意味があると気づきました。その収益を、Covid-19救済を支援していた団体に寄付しました。そのようにしてくれた〈Modern Love〉(マンチェスターのレコードショップ’Pelicanneck’=後の’Boomkat’のスタッフによって設立された英レーべル)にはとても感謝しています。

■INA GRMとの関係とアルバム「Forma」の制作経緯について教えてください。

LR:彼らは若い世代の作曲家と仕事をすることに興味を持っており、2019年にINA GRMとReimagine Europereimagine europeから(作品制作の)依頼を受けました。私はすでにミュージック・コンクレートや電子音楽に興味と経験を持っていたので、GRMのアクースモニウム(フランスの電子音楽家、フランソワ・ベイルによって作られた音響システム)のために作曲するには良い機会でした。この作品を初演した日には54台のスピーカーがあったと思います。私は主にチェロの録音、SergeのシンセサイザーとGRMのプラグインを使って作業しました。ただ、マルチチャンネルの作品を作ったのはこれが初めてでしたし、非常に多くのことを学びました。この作品が(音の)空間化の旅の始まりになりました。GRMのチームは、信じられないほど協力的で寛大です。作曲からプレゼンテーションまで、チームが一緒になって新しい作品制作を行います。私はこれまでとても孤独な経験を通してレコードを作ってきましたが、それらと(本作は)全く違いました。「Forma」(GRM Portraitsより、2020年リリース)では、とてもエキサイティングでチャレンジングな時間を過ごし、この作品を通して自分の音楽に新しい形をもたらしたと感じました。

'Forma'

■今年の初めに、Boomkat Documenting Soundシリーズの『5 S-Bahn』がレコードでリリースされました。Boomkatのレヴューによると、ロックダウン下にご自宅の近所で録音されたそうですね。このアルバムに収められたサウンドスケープを聴いていると、あなたの作品は音楽的な価値や枠組みから逃れて、よりダイナミックな日常生活の音に近づいているように思えます。パンデミック以降、日常生活はもちろんですが、音楽制作に変化はありましたか?

LR:そうですね。あらゆる点で。私は音楽業界に近づくことよりも、創造性に焦点を当て、自分と同じ価値観を共有できる人びとと時間を過ごすことが重要だと感じています。私が音楽をやる理由はそこ(業界)にはありません。私は、業界の人びとがいかに自分の成功を求めて、互いに競い合っているかに気づきました。これまで音楽制作においても社会生活においても、彼らの期待や要求に気を取られ過ぎていました。いまでは、自分の価値観や芸術的な方向性をより強く感じていますし、それは1年以上にわたって家やスタジオで充実した時間を過ごしたからです。自分の方向性が明確になり、それを認めてくれる人やプロジェクトに惹かれるようになりました。ですから、今の私の音楽作りは、よりパーソナルなものに自然となってきています。来年には変わるかもしれませんが、それは誰にもわかりません。

■新作『Subaerial』についてお伺いします。キット・ダウンズと一緒に演奏するようになったきっかけを教えてください。

LR:キットと私は、2008年にロンドンに留学して以来の知り合いで、長い付き合いになります。主に彼のグループで演奏していましたが、他の人とも一緒に演奏していました。『Subaerial』は、チェロとオルガンを使ったデュオとしては初めてのプロジェクトです。この作品は私たちにとても合っています。私は、ジャズクラブでチェロを弾くのはあまり好きではありませんでした。というのも音が悪いのが普通で、特にチェロの場合、私は音質に敏感です。オルガンのある教会やコンサートホールで演奏するようになってから、突然快適になり、アンプリファイの問題も解消され、表現力を発揮できるようになりました。

教会では、音に空気感も温かみもあり、空間や時間の使い方もまったく違うものになります。このアイディアに辿り着くまで13年かかってしまいましたが、待った甲斐がありました。このアルバムは、私たちにとって素晴らしい着地点だと思います。私たちはお互いに多くの経験をしてきたので、自分たちの音楽のなかに身を置き、一緒に形成している色や形に耳を傾ける時間を持つことができます。チェロがリードしているように思えるかもしれませんが、実際にはそんなことはなく、私は部屋のなかの音に反応しているだけなのです。

キットは最高の音楽家ですから、彼がやっていることからインスピレーションを得ることも多くありますが、私たちはすべてにおいてとても平等な役割を担っています。お互いが、非常に敬意を持って深く耳を傾けることができるコラボレーションに感謝しています。

Lucy Railton & Kit Downes Down ‘Subaerial’

■このアルバムは、アイスランドのスカールホルト大聖堂で録音されたものです。あなたとキットは、なぜこの大聖堂をレコーディングに選んだのでしょうか? また、レコーディングの期間はどのくらいだったのでしょうか?

LR:車を借りて、海岸沿いの小さなチャペルからレイキャビックのカトリック教会まで、いくつかの教会をまわりました。実際にはすべての教会で録音してみましたが、スカールホルトでは最も時間をかけて録音しました、というのも場所、音響、空間の色が適切だったからです(太陽の光でステイングラスの赤と青の色が内部の壁に投影されることがよくありました)。だから、私たちは快適で自由な気分で、一週間を過ごしました。しかし、アルバムに収録されている音楽は、ある朝、数時間かけて録音したものを42分に編集したものです。

■このアルバムは、基本的に即興演奏だと聞いています。レコーディングを始める前に、あなたとキットは何かコンセプトやアイデア、方向性を考えていましたか?

LR:いえ、私たちはただ何かをつかまえたかったのです。新曲を作るつもりではありましたが、しばらく一緒に演奏していなかったので、その演奏のなかで再開を楽しみました。また、ピアノではなくオルガンを使った作業は、私たちデュオにとってまったく新しい経験だったので、「音を知る」ことが多く、その探究心がこのアルバムに強く反映されていると思います。なので、ある意味では、新しい音を求めるということ自体がコンセプトでしたが、音楽を作ることは常に、未来への探求、そして発見だと思います。

■今後の予定を教えてください。

LR:実はまだ手探りの状態で、先が見えない不安もあります。しかし、パンデミックが教えてくれたのは、このような状況でも問題ないということ、そして期待値を下げることです。「大きな」プロジェクトも控えていますが、最近は最終的なゴールのことをあまり考えないようにしています。その代わり、もっと時間をかけて物事をより有機的に感じ取るようにしています。なぜなら、そのポイントに向かう旅路が最も重要だからです。たとえすべての予定がキャンセルになったり、何かがうまくいかなかったとしても、創造の過程にはすでに多くの価値があり、それはすべて集められ、失われることはありません。

Lucy Railton & Kit Downes

タイトル:Subaerial

レーベル:SN Variations (SN9)

リリース:2021年8月13日

フォーマット:Vinyl, CD, FLAC, WAV, MP3

ルーシー・レイルトン/Lucy Railton

ベルリンとロンドンを拠点に活動するチェリスト、作曲家、サウンドアーティスト。イギリスとアメリカでクラシック音楽を学んだ後、即興演奏や現代音楽、電子音楽に重点を置き、Kali Malone、Peter Zinovieff、Beatrice Dillonほか多岐に渡るコラボレーションを行っている。また、Alvin Lucier、Pauline Oliverosなどの作品を紹介するプロジェクトにも参加している。2018年以降、Modern Love、Editions Mego/GRM Portraits、PAN、Takuroku等から自身名義のアルバムをリリースし、約50のリリース(ECM、Shelter Press、Ftarri、Sacred Realism、WeJazz、Plaist)に客演している。https://lucyrailton.com/