君がまだ生まれたばかりか、生まれる前か、よちよち歩きしたばかりか、とにかくそんな時代から話ははじまる。1993年、移動式パーティ「キー・エナジー」は、東京のアンダーグラウンドを駆け抜けるサイケデリックなジェットコースターだった。実際の話、筆者はジョットコースターを苦手とするタイプなのだが(いままでの人生で5回あるかないか)、しかしあの時代は、目の前で起きている信じられない光景のなかで、乗らなければならなかった。いや、乗りたかったのだ。なにがカム・トゥゲザーだ、外面上はそう嘲りながら、もはや太陽系どころの騒ぎじゃなかった。そして、そのとき我々を銀河の大冒険に連れて行った司祭が、DJミクだった。

DJミクは、80年代のニューウェイヴの時代からずっとDJだったので、そのときすでにキャリアのある人物だったが、当時としてはヨーロッパのテクノ、ジャーマン・トランスを取り入れたスタイルの第一人者で、とにかく彼は、10人やそこらを相手にマニアックな選曲でご満悦だったわけではなく、1000人以上の人間を集め、まとめてトリップさせることができるDJだった。

DJ Miku Basic&Axis Hypnotic Room |

さて、その栄光に彩られた経歴とかつての過剰な場面の数々に反するように、本人は、物静かな、物腰の柔らかい人で、それは知り合ってから20年以上経っているがまったく変わっていない。

時代が加速的に膨張するまさにそのときに立ち合ったこのDJは、しかし、その騒ぎが音楽から離れていくことを案じて、常識破りのバカ騒ぎを音楽的な創造へと向かわせようとする。90年代半ばにはレーベルをはじめ、音楽を作り、また、売れてはいないが確実に才能のあるアーティストに声をかけては作品をリリースしていった。このように、パーティ以外の活動に積極的になるのだが、しかし、いわば偉大なる現実逃避の案内人が、いきなり生真面目な音楽講師になることを誰もが望んでいるわけではなかった。

こうして司祭は、いや、かつて司祭だったDJは、天上への階段を自ら取り壊し、自ら苦難の道を選んで、実際に苦難を味わった。ひとつ素晴らしかった点は、かつて一夜にして1000人にマーマレードの夢を与えていたDJが、10年経とうが20年経とうが、いつか自分のソロ作品を出したいという夢を決して捨てなかったということだ。その10年か20年のあいだで、90年代初頭のど派手なトリップにまつわるいかがわしさはすっかり剥がされて、輝きのもっとも純粋なところのみが抽出されたようだ。アルバムには瑞々しさがあり、清々しい風が吹いている。それが、DJミクの、活動35年目にしてリリースされるファースト・アルバムだ。

アルバムのリリースと、6月4日の野外パーティ「グローバル・アーク」の開催を控えたDJミクに話を聞いた。アルバムは、活動35年目にして初のソロ・アルバムとなる。それだけでも、DJミクがいま素晴らしく前向きなことが伝わるだろう。

どうしてもそういうものを作りたかったというのがありますね。もう必死というと格好悪いけど、作っているあいだは必死だったかもしれない。35年やって、10年間アルバムを作れないでいた思いというか。だからどんどんリリースしてる人とかDJ活動してる人とか羨ましかったですね

■DJをはじめて30年ですか?

DJ MIKU(以下ミク):35年ですね。

■というと1981年から! 35年もブースに立ち続けるってすごいです。

ミク:運が良かったんだと思います。最初にすごく有名なナイトクラブ(※ツバキハウス)でデビューさせてもらったおかげで、次行く店でも割と高待遇な感じでブッキングされて。そういうクラブは気合も入ってるし、80年代はクオリティの高いディスコなりクラブのブースで、ずっと立ち続けることができたからね。で、90年代に入ったときには、自分たちのやったパーティが成功したと。まずは「キー・エナジー」、その次に「サウンド・オブ・スピード」でもレジデンスをやって、あともうひとつ「キー・エナジー」の前にラゼルというハコでアフター・アワーズのパーティもやったな。

■ぼくにとってミクさんといえば、なんといっても悪名高き「キー・エナジー」のレジデントDJですよ(笑)。

ミク:まあまあ(笑)。その前も80年代のニューウェイヴ時代にもやってるんで。

■いやー、でもやっぱりミクさんといえば「キー・エナジー」のミクさんじゃないですか。

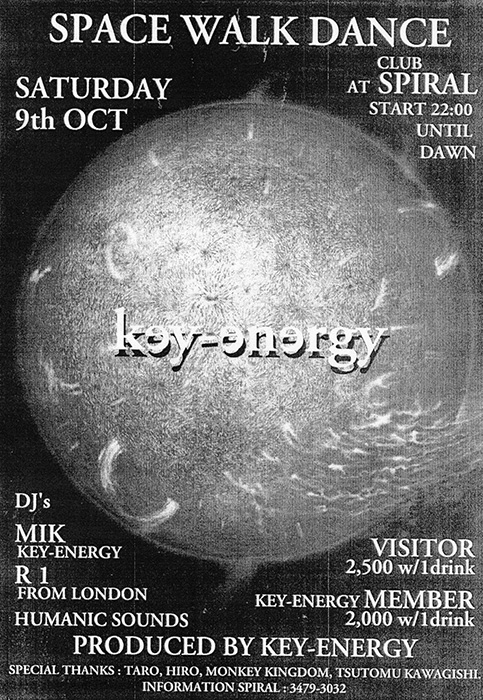

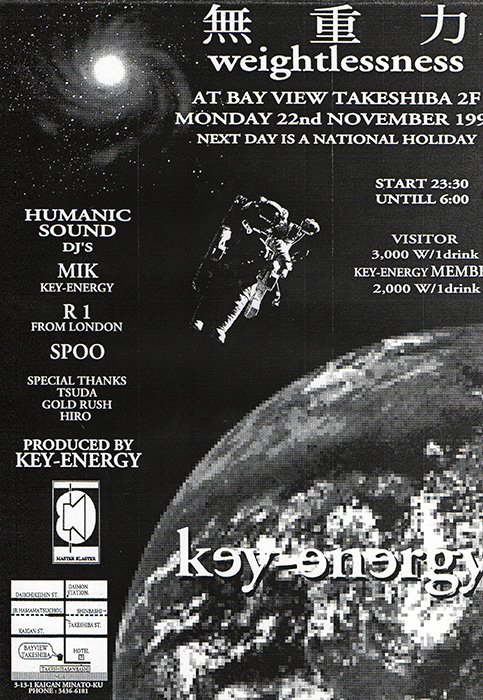

天国への切符? Key -Energyのフライヤー。good old days!

ミク:そうなっちゃいますよね。90年代はとくね。

■いや、あんな狂ったパーティは、ぼくは日本ではあそこしか知らないです(笑)。少なくとも、90年代初頭にテクノだとかレイヴとか言って「キー・エナジー」を知らない奴はいないでしょう。あれほどヤバイ……、ヨーロッパで起きていた当時の狂騒というか、過剰というか、狂気というか(笑)。日本でそれを象徴したのは紛れもなく悪名高き「キー・エナジー」であり、その名誉あるレジデントDJがぼくたちの世代にとってのミクさんです。だからいまでもミクさんの顔を見るたびに、ジャム・アンド・スプーンが聞こえてきちゃうんですよ。「フォローミー」というか(笑)。

ミク:ははは、懐かしい。そういう時代もあったんだけど、自分としては35年と長くDJやっててね、「キー・エナジー」はおそらく3、4年くらいしかなかったのかな。

■もっとも濃密な時代だったじゃないですか。

ミク:かもしれないですねえ。

■サウンド・オブ・スピードはどこでやったんでしたっけ?

ミク:それもやっぱり移動型のパーティで、それこそ代々木の廃墟ビルでやったりとか寺田倉庫でやったりしましたね。

■ヒロくん? 彼はもっと、ワープ系だったり、ルーク・ヴァイバートなんかと仲良かったり、エクスペリメンタルな感じも好きだったでしょう?

ミク:そうそう。

■ああ、思い出した。ミクさんは「キー・エナジー」であれだけヤバい人間ばかり集めたんで、やっぱりもうちょっと音楽的にならなきゃということで、「サウンド・オブ・スピード」にも合流するんですよね。ただ、あの時代、ミクさんがDJやると、どうしてもヤバい人間がついて来るんだよね(笑)。それがやっぱりミクさんのすごいところだよ。

ミク:どうなんですかね(笑)。

■あの時代の司祭ですから。

ミク:はははは。

1997年の写真で、一緒に写っているのは、Key -Energy前夜の伝説的なウェアハウス・パーティ、Twilight ZoneのDJ、DJ Black Bitch(Julia Thompson)。コールドカットのマットの奥方でもある。余談ながら、1993年にTRANSMATのTシャツを着て踊っている筆者に「ナイスTシャツ!」と声をかけてくれたこともある。

■テクノと言っても、当時のぼくなんかは、もうちょっとオタクっぽかったでしょ。良く言えばマニアックなリスナーで、そこへいくとミクさんのパーティにはもっと豪快なパーティ・ピープルがたくさん集まったてて。あれは衝撃だったな。イギリスやベルリンで起きていたことと共通した雰囲気を持つ唯一の場所だったもんね。あのおかげで、ぼくみたいなオタクもパーティのエネルギーを知ったようなものだから。

ミク:ところがその頃からレーベルを作っちゃったんですよ。

■〈NS-Com〉?

ミク:そうですね。最初のリリースは97年だけど、その前身となった〈Newstage〉を入れると96年。

■〈Newstage〉は、それこそレイヴ的なスリルから音楽的な方向転換をした横田進さんの作品を出してましたね。横田さんとか、白石隆之とか、ダブ・スクアッドとか……。ときには実験的でもあった人たち。でもミクさんの場合は、DJやると、どうしてもクレイジーな人が来るんだよなあ(笑)。それが本当ミクさんのすごいところだよね、しつこいけど。

ミク:はははは。DJでかけるものと自分の好きなものが違うんですよ。やっぱりDJでかけるものってハコ映えする曲なので。

■去年コリン・フェイヴァーが死んだの知ってます?

ミク:知ってますよ。

■縁起でもないと怒られるかもしれないけど、もし東京にコリン・フェイヴァーを探すとしたらミクさんだと思いますよ。

ミク:一度やったことあるけど、すごいオッサンでしたね(笑)。

■コリン・フェイヴァーは、ロンドンの伝説的なテクノDJというか、ポストパンクからずっとDJしていて、そしてUKのテクノの一番ワイルドなダンサーたちが集まるようなパーティの司祭として知られるようになる。アンドリュー・ウェザオールがテクノDJになる以前の時代の、偉大なテクノDJだったよね。いまの若い子にコリン・フェイヴァーなんて言っても、作品を残してるわけじゃないからわからないだろうけど、90年代初頭にコリン・フェイヴァーと言ったら、それはもうUKを代表するテクノDJでね。

ミク:「キー・エナジー」でコリン・フェイヴァーを呼んで一緒にやって、やっぱりすごく嬉しかったな。あこがれの人と出来て。ただ自分がDJでプレイする曲って、いま聴いちゃうと本当どうしようもない曲だったり。こう言ったら失礼かもしれないけど、B級な曲なんだけれどもフロアで映えるという曲をプレイしていて。つまりダサかっこいい曲が多かった。でも自分の家に帰ると実は練習以外ではほとんど聴かなかったですね。

■練習?

ミク:自分は練習量に関しては負けない自信があるんですよ。どのDJよりも練習したし、いまもしょっちゅうネタを探してるしてやってます。そういう意味では努力していると思う。

■練習って、ミクさんは筋金入りだし、ディスコ時代から修行を積んでこられてるじゃないですか。

ミク:そういう経験にプラスしてMIXやネタのところでも負けたくないなというのは今もありますね。

■当時のぼくはオタク寄りのリスナーだったけど、ミクさんはもうすでに大人のDJだったっすよね。遊び慣れているというか。

ミク:どうなんだろう……

■だってミクさんが相手にしていたオーディエンスって、だいたいいつも1000人以上?

ミク:多いときは1500人くらいはいましたねえ。

1995年、Key -EnergyのDJブース

■でしょ? そもそも「キー・エナジー」はマニアック・ラヴ以前の話だしね。

ミク:ちょっと前くらいかな。

■リキッドルームなんか、そのずっと後だもんね。で、マニアック・ラヴというクラブがオープンして、それがどれほどのキャパだったかと言えば、100人入ればかなりいっぱいになるようなハコだったわけでしょ。で、実際、当時はそこに数十しかいなかったわけで、それでもすごく画期的だったりして(笑)。それを思うとですよ、あの時代、1000人の前でプレイするってことが何を意味していたかってことですよね。ナンなんですか?

ミク:時代の勢い?

■ひとつには、それだけ衝撃的な吸引力があったってことじゃないですか? 「こんなのアリ?」っていう。

ミク:だけどねえ、人数は関係ないのかなあ。俺がDJやってていちばん手が震えたのは、横浜サーカスというところでやったときで。ちょうどパブリック・エナミーが来日していて、ハコに遊びに来たんですよ。で、フレイヴァー・フレイヴがDJブースに乱入してきて、いきなり俺のDJでラップはじめて(笑)。

■すごいですね。

ミク:87年か88年かなぁ。しかもサーカスというとクラブの3分の1から半分くらいがアフリカ系アメリカ人なんですね。その外国人たちがすごく盛り上がっちゃってね。外したら氷とかコップとか投げられそうになるみたいな(笑)。そのときは手が震えたね。

■「キー・エナジー」以前にそんなことがあったんですね。初めて知った。

ミク:まあその話すると逸れてしまうので、レーベルの方に話を移すと、じつはキー・エナジーをやっていた頃に野田さんに言われたことがあるんですよ。「ミクさんたちはビジネス下手だからなあ」って(笑)。「これだけ話題になってるんだからもっと上手くやればいいじゃん」って言われたんですよ。

■ええ、本当ですか? それは俺がまったく生意気な馬鹿野郎ですね。ビジネスを語る資格のない人間が、そんなひどいこと言って、すみません!

ミク:いえいえ(笑)。クラブ業界と音楽業界は違うんですよ。たしかにレーベルやるということはビジネスマンでなくてはいけない。それまではただのいちDJ、アーティストとして音楽業界と接していたんだけど、レーベルをやるということはCDを売らなきゃいけないということなんだよね。流通とか、プロモーターとか、他にも汚れ仕事もしなきゃならない。でも、当時は俺も経験がなかったですし、はっきり言って新人ですよ。DJとしてはもう、その頃で10年以上はやってたんだけど、でも音楽業界のプロの人に現実的な事をすごく言われちゃって。理想的なことばっかり話してたもんだから呆れられて、とくに良く言われたのが「ミクさんアーティストだからな」とか(笑)。シニカルなことを良く言われました。

■俺そんなこと言いました?

ミク:いや、野田さんじゃないですよ(笑)。他の音楽業界の方々です。

■ああ、良かった。とにかく俺がミクさんのことで覚えているのは、「キー・エナジー」って、あの狂乱のまま続けてていいのかというレベルだったでしょ。だから、音楽的にもうちょっと落ち着いたほうが良いんじゃないかっていう。ミクさんのところはハードコアなダンサーばかりだったからさ(笑)。そういえば、1993年にブリクストンで、偶然ミクさんと会ったことがあったよね。

ミク:ああ、ありましたね。

■朝になって「ロスト」というパーティを出たら、道ばたにミクさんがいた(笑)。あれ、かなり幻覚かなと思いましたよ。

ミク:あのとき、一緒にバスに帰って、野田さんはずっと「いやー、素晴らしかったすね!」って俺に言い続けていたんだけど、じつは俺はロストには行かなかったんだよ。

■ええ! じゃあ、あのときミクさんはブリクストンで別のパーティに?

ミク:ロンドンのシルバーフィッシュ・レコードの連中とミックスマスター・モリスのパーティにいたの。その後ロストに行こうと思ってたんだけど、モリスのプレイがあまりにも良くて、ハマっちゃって出てこれなくなっちゃって、パーティが終わっちゃた。それで帰り道で「ロスト」の前を歩いたら、野田さんたちがいたんですよ。

■そうだったんですね。俺はあのとき「ロスト」を追い出されるまでいたんで(笑)。追い出されて、もう超眩しい光のなか、ブリクストンの通りに出たら、ミクさんがいたんですよ。ようやくあのときの謎が解けた。

ミク:はははは。

テクノ全盛期のロンドンのレコード店、シルヴァーフィッシュ内でのミク。

こんなことで10年もくすぶっているんだったら一発賭けてみようかと思って、失敗したらホームレスになってもいいやという境地になりましたね。それが去年なんだけど。6ヶ月間なにも他の仕事しないで音楽を作るためだけの時間を作ろうと思って、変な話、生活費を立て替えるためにローンしたり(笑)。それで完成させたのがこのアルバムなんです。

■ともかく、35年目にして初めてのソロ・アルバムを作るっていうのは……すごいことだと思うんですよね。普通は、35年もつづければ「も、いいいか」ってなっちゃうでしょ。しかもミクさんはずっとDJで、それってある意味では裏方であり、そのDJ道みたいなものをやってきたと思うんですけど。

ミク:そう、DJ道! それが本当に一番。

■だから自分で作品を作るというよりは、人の良い曲をかけるという。

DJ Miku Basic&Axis Hypnotic Room |

ミク:でもね、本当は自分の作品を作りたくてしょうがなかったんだ。だから1回ロータスというユニットでアルバム作ったんです。そのままやりたかったんだけど、レーベルを同時に始めちゃったので、レーベルの運営業務に時間が食われてしまうんですね。2010年くらいまでやってたんだけど、どうも2005年くらいから調子が悪くなって。テクノだけじゃ売れないし、エレクトリック・ポップとかもやりだして、どうしてもライヴだとかのマネージメント的なことも出てきちゃったり、ときにはトラックダウンやアレンジもやったりして。そうするとすごい時間取られるようになってきちゃって……自分はDJとして活動したいけど、ビジネスマンでなきゃいけないというプレッシャーもあり……(笑)。また、自分の時間がないという。

2002年くらいから2010年くらいまでは完全に裏方みたいな感じだったな。レーベルのアーティストたちはアルバム出してるのに、自分は出せないという。だから自分のソロ・アルバムを作ろうと思ったのは、じつは10年くらい前なんですよ。

■へー、そんな前から。

ミク:シンプルなミニマル・トラックだったら2〜3日で出来る事もあるけど、もうちょっとメロディの入った音の厚いものを作ろうとすると、けっこう時間もかかる。たまに単発でコンピレーションに曲を提供したりはしてたんだけど、まとまったものを出したかったんだよね。

■それが結果的に2016年にリリースされることになったということですか?

ミク:遅れに遅れて。そのあいだ、こんなことで10年もくすぶっているんだったら一発賭けてみようかと思って、失敗したらホームレスになってもいいやという境地になりましたね。それが去年なんだけど。6ヶ月間なにも他の仕事しないで音楽を作るためだけの時間を作ろうと思って、変な話、生活費を立て替えるためにローンしたり(笑)。それで完成させたのがこのアルバムなんです。

■人生をかけたと?

ミク:侠気というのがあるじゃないですか。80年代には侠気がある先輩が多くて。自分もそれに助けられてきたんですよ。

■侠気っていうか、親身さ? 面倒見の良さ?

ミク:そうですね、自分の利益を顧みないでサポートしてくれる人がいました。そんな先輩の影響もあってレーベルをやっていたところが大きい。ぼくはその精神を継承しただけなんですね。だから近くにいる奴が「ミクさん、アルバム作りたいんですけど。」と言ってきたら、「おお、やれよ。俺が面倒見てやるよ。」ってことでCD出したりしてました。

■ははは(笑)。親分肌だね。

ミク:ところが2005年くらいから収入も激減しちゃって。だんだん男気が出せなくなってきちゃって(笑)。

■それは単純にDJのギャラが下がったということなんですか?

ミク:うん、それもある。あとはDJをやる回数が減った。だって自分の作品出してないし、とはいえ渋谷のWOMBで2001年から06年くらいまでレギュラー・パーティのレジデントをやってたんで、ある程度DJとしての活動は出来てたんだけれども。それ以外ということになるとなかなか話題も作れなかったし、ブッキングもどんどん減っちゃってたね。

■地方であったりとか?

ミク:あと小さいクラブであったりとか。2005年くらいにだんだん貧乏になってきちゃって、男気が出せないということになる。そのときに男気って経済的なことなのかなあと思って(笑)。でもそれは悔しいじゃないですか。そんなときに経済と関係なく、男気を出さないといけないんじゃないかなと思って。今度は自らのために侠気を出して6ヶ月間の生活ローンを組んで(笑)。

■それはまた(笑)……しかしなんでそこまでしてやろうと?

ミク:90年代から2000年代にかけて、一緒にやっていた奴らがどんどんやめちゃうんですよ。日本でテクノじゃ食えないので。結婚したり子供が出来たりとか、いろんな理由があると思うんだけど、すごく才能のある奴もやめていっちゃう。

■それはDJとしての活動ということですか?

ミク:DJとしてもアーティストとしても。でもアーティストのほうが多いかな、曲を作る人。どんどんやめていってしまう。で、そんなときだからこそ、作って刺激してやろうと。そう思って完成させました。

■その気持ち、わかります。ただ、ぼくもクラブ遊びはもうぜんぜんしていないんですね。大きな理由のひとつは、経済なんです。昔はクラブの入場料なんて1500円で2ドリンクだったでしょ? 現代の東京のクラブ遊びは金がかかるんです。収入の少ない子持ちには無理です。独身だったらまだ良いんですよ。ただ、それが職業になっているんだったら話は別ですけど、カミさんと子供が寝ている日曜の朝にベロベロになって帰ってきて寝るというのはさすがに気が引けるってことですね(笑)。

あとは、健康にはこのうえなく悪い遊びじゃないですか。寝ているときに起きているわけだから。ぼくは朝型人間なんで、毎朝6時前起きで、年齢も50過ぎているから、夜の11時過ぎに起きていること自体がしんどいんです。そんな無理してまでも遊ぶものじゃないでしょう、クラブって。つまり、クラブ・カルチャーというのは、人生のある時期において有意義な音楽であるということなんですよ。受け手側からすると、クラブ・カルチャーは一生ものの遊びじゃないというのが僕の結論なんですね。ただ、だからといって僕がクラブ・ミュージックを聴かないことはないんです。買って家で聴く音楽は、いまだにクラブ的なものなんですね。相変わらずレゲエも家で聴きますけど、ダンスのグルーヴのある音楽はずっと聴いています。だからクラブ遊びは年齢制限ありだけど、音楽それ自体は永遠なんですよね。

ミク:そこですよ。だからアルバム作るもうひとつの動機は作品を残せるから。

やっぱりDJって、とてもスペシャルなことだけど一夜限りのものなんですよ。

■それはそれで最高ですけどね。刹那的なものの美しさだと思うんですよね。こういうこと言うと若い人に気の毒なんだけど、あんなに面白い時代は二度と来ないだろうな(笑)。いまのクラブ行ってる子たちには申し訳ないんだけど。

ミク:まあ別物ですからね。

■いまのクラブがクラブと呼ぶなら、あの時代のクラブはクラブじゃないですから。クラブっていうのは、ぼくにとっては、スピーカーの上に人がよじ登って、天井にぶら下がったりして騒いでいる場所で(笑)。

ミク:そうですね。でもああいうパーティもまた出来ないことはないんじゃないかなって少し思っちゃってるんですよ(笑)。

■レインボー・ディスコ・クラブってあるじゃないですか。こないだあれに行ったらすごい家族連れが多かったんですよね。たぶん俺と同じ世代なんですよね。で、その家族連れがいる感じがすごく自然だったんですよ。

ミク:そうね、野外だったらね。

■そう。じゃあこれつま恋とかで吉田拓郎がやってフォークの世代がそこに集まったろしても、家族連れでは来ないじゃないですか。ジャズ・フェスティヴァルがあったとして、家族連れでは来ないでしょう?

ミク:たぶんそうだね。

■でもダンス・カルチャーというのは家族連れで来るんですよね。それはやっぱり,ダンス・ミュージックは誰かといっしょに楽しむコミュニティの音楽からなんでしょうね。それってある意味ではすごく可能性があると思ったし、こんなに家族連れが来ても違和感を感じない文化、音楽のジャンルというのも珍しいんじゃないかなと逆にすげーと思ってしまったんですよね。

ミク:俺は、野外パーティの「グローバル・アーク」を仲間とやってて、それの基本って自分の頭のなかでは、「ビック・チル」なんですね。「グローバル・アーク」の音楽自体はダンスなんだけど、雰囲気的な所が目指したいところで。

■ああ、「ビック・チル」かー、UKのその手の野外フェスで最高なものでしたよね。

ミク:1999年あたりの「ビッグ・チル」に出演したことがあって、ロンドンの郊外のだだっ広いところでやったんだけど、そのときも年齢層の幅広さに驚いたんですよね。若い子もいるし家族連れもいるし、60代もいるし。すごくいいパーティだなあ、こういうのいつかやりたいなあというのがずっとあった。それで2012年、時代が変わるときに何かやりたいと思っていて、それで「ビッグ・チル」みたいなイベントをやりたいと思ってはじめたのが「グローバル・アーク」なんです。そうすればいろんな人が交わる。若い人も、家族連れの人も、もう引退しちゃった人も。

■下手したら、いまのあらゆるジャンルのなかでも平均年齢がいちばん若いかもしれないですよ。3歳児とか多いから(笑)。

ミク:そうかもしれない(笑)。東京のクラブなんかみんな30代以降と言ってるからびっくりですよね。だけど野外になるとね、それこそさっき言った3歳とか5歳とかいるわけで(笑)。その子たちが自然と音を聴くわけですよね。だから将来有望だなあ、なんてちょっと思っちゃったりもするんだけど。

■そうですよ。ぼくなんか、都内のクラブ・イベントに誘われても「本当に行っていいの? 平均年齢いっきに上がってしまうよ」って言うくらいですから。

ミク:はははは、だけどああいう野外パーティもすごいリスキーでね。雨が降ったときとか……クラブでやるのとわけが違う。「グローバル・アーク」の場合3つのフロアがあるんですけど、一夜にして3つのクラブを作んなきゃいけないという。

■しかも場所がね。

ミク:山の中なかですから。

■最高の場所ですよね。よく見つけたなあと思います。ぼく自転車好きなんでたまに奥多摩湖に行くんですよ。家から往復すると150キロくらい。あの、奥多摩駅を超えたあたりから別世界なんですよね。本当に素晴らしい景色です。

ミク:すごく良いところです。

■しかし、話を聞いてわかったのは、今回のファースト・アルバムには、ミクさんのいろんなものが重なっているんですよね。シーンに関することや、未来への可能性をふくめて。

ミク:すごくいろんなものが重なってる。シーンに関して言うと「グローバル・アーク」では最近音楽活動してない人もブッキングしたりしてるけど、アルバムを出すという行為自体が、そういう人に向けて「もっと音楽やろうよ!」というメッセージになってると思います。僭越だけど自分の中では大きなポイントだね。未来のことを言えば、ヨーロッパのどこかの国で流行ってるハウスやテクノを追いかけて曲を作るのではなく、日本のドメインの音をみんなで作っていきたいと思うな。それはパーティも含めてね。個人的に「昔は良かった」っていう話で終わらせるのは大嫌いだから常に前進あるのみでこれからも行きます。

■「キー・エナジー」を繰り返すことはもう不可能だろうけどあの時代とは別のエネルギーを表現したいってことですか?

ミク:そうですね。

渋谷のWOMBでのレギュラー・パーティ、CYCLONEの様子。

■しかし、ミクさんと会っていると、どうしてもあの時代の話になっちゃうんですが……、あの頃、いまじゃ信じられないけど、どこまでトリップできるかっていうか、あるときには、クラブにお坊さんを呼んでお経まで詠んでいたような時代ですからね。

ミク:はははは、エドン・イン・ザ・スカイかな?

■そうそう、風船を天井に敷き詰めてね。ムーキーさんとか、あの人も時代の主要人物のひとりですよねえ。

ミク:日本のミクス・マスター・モリスみたいな(笑)。

■おかしいですよ、しかも満員だったし(笑)。

ミク:だから90年代って面白かったんだろうね。ただそこをずっと見ててもしょうがない。やっぱり2010年代に新しいものを作っていきたいということでいまやってるのが、「グローバル・アーク」を中心とした活動というか。

■俺、ミクさんの今回のアルバム聴いてびっくりしちゃったもん。すごく爽やかなんですよね。すごくクリーンで透明感があって。

ミク:それを目指したというかね。透明感を保ちつつ深いところへ行けるようなトリップ感。

■ぜんぜんドロドロしていない(笑)。だから「キー・エナジー」の狂気とはまったく違う(笑)。今回は、ミクさんがひとりで作ったんですか?

ミク:もう全部ひとりで作りました。お金もないしマスタリングも頼めないし(笑)。自分の自宅で。それも古い機材だけで作りました。

■ドロドロはしていないだけど、いい意味で90年代初頭の感じがしましたね。90年代初頭のベッドルーム・テクノな感じ。

ミク:そう、あの音、とくにヴィンテージ系シンセの音が好きなんだよね。ああいうのは、パンクだとか初期のシカゴ・ハウスやデトロイト・テクノとか、もちろんヒップホップとか、そういう「あるものでやる」という衝動があって。自分がいま持っているものでやろうと。だから、時間がかかったんだけどね。

■90年代初頭のテクノがキラキラしていたころのサウンドですよね。

ミク:まあそれは影響あるから当然だと思う。なおかつちょっとポップに作りたかったというのもあった。というのは自分の中の永遠のテーマってディープ・ポップスなんですよ

■曲がすごくメロディアスですよね。

ミク:どうしてもそういうものを作りたかったというのがありますね。もう必死というと格好悪いけど、作っているあいだは必死だったかもしれない。35年やって、10年間アルバムを作れないでいた思いというか。だからどんどんリリースしてる人とかDJ活動してる人とか羨ましかったですね。だから野田さんにビジネスが下手ですねと言われたときに……

■そんなこと言ってないですよ!

ミク:いや、言った言った(笑)。

■おまえ何様だと思ってるんだという感じですよね。そのときの俺がここにいたらぶん殴ってやりますよ(笑)。

ミク:いやいや(笑)。だけど本当に、そもそも音楽業界でビジネスやるというのはどういうことなのかもいまでもよくわかってないから。

■俺もわかってないですよ(笑)。DJだけじゃなく、ライターだって、長くやっていればいるほど、時代の流れ、時代の変化というものに晒されるし、ひとりだけ取り残されるという感覚も味わうかもしれない。

ミク:長くやっていればそうでしょうね。

■だからいまの若い子も毎日歳を取って、で、いつかはそうなるわけであって。

ミク:打開するのは自分自身でしかないんですよね。

■あとはじっとときを待つというのもあるんじゃないですかねえ。

ミク:いや、待ってても来ないですね(笑)。

■そうですか?

ミク:いや、来ないです(笑)!

■ミクさんはもっと早く出したかったのかもしれないけど、むしろいまこのサウンドは求められてるんじゃないのかなと思います。ソウルを感じるし、アンビエントも感じますね。

ミク:80年代のディスコ時代は、ぼくは高橋透さんの下だったんですね。透さんはミックスには厳しい方でね、だから当時は本当にたくさん練習したし、曲の小節数も覚えたし。で、透さんはソウルやディスコの人で、ぼくはニューウェイヴの世代だったから、ぼくは若い頃すごくブラック・ミュージックにコンプレックスがあって。でも、ニューウェイヴにもソウルがあったし、なんか、それは自分でも表現できるんじゃないかってずっと思ってて。あと、やっぱり最新の便利さのなかで作ってないことも、そんな感じを出しているかもしれないね。まあ、俺はどうしても好きな音があるし、それをやるとこうなっちゃうというか。

[[SplitPage]]「キー・エナジー」のジャングルベースでやったときだったか? 女の子が全裸になって走りまわってて、セキュリティーが「パンツくらいはけよ!」ってパンティ持って追いかけてったり(笑)。そんなこともあったけど、そこにいる人間が暗黙のコミュニケーションで結ばれてたから、好き勝手に自己表現しても許される。

■90年代の主要人物であったミクさんがあれだけ数多くの狂人たちを見てきて、いまそこから何を導き出せると思いますか? あの時代の何がこの時代に有効というか、何が普遍的な価値観として導き出せると思いますか?

ミク:コミュニケーションでしょうね。あの時代というのはもちろんネットもないし、ほとんど口コミですよ。

■まあ、がんばって壁によじ登る必要はないからね(笑)。天井にぶら下がるのも危険だし、上半身裸で踊ったら風邪引くし(笑)。

ミク:はははは、みんなそうだったもんね。上半身裸は最近見なくなったね。「キー・エナジー」のジャングルベースでやったときだったか? 女の子が全裸になって走りまわってて、セキュリティーが「パンツくらいはけよ!」ってパンティ持って追いかけてったり(笑)。そんなこともあったけど、そこにいる人間が暗黙のコミュニケーションで結ばれてたから、好き勝手に自己表現しても許される。オーディエンス同士が濃密な関係だったから、そういう雰囲気が作れる。いまはDJ対オーディエンスだけの関係がメインになってる部分が大きいから、それをオーディエンス対オーディエンスの部分をもっとフックアップしていけば来てる人ももっと楽しいはずだし、ネット以外のコミュニケーション方法が変われば、あの熱い感じは戻ってくるんじゃいかと思うな。クラブも野外パーティもその方が絶対楽しいはずだからね。

■90年代のナイト・ライフが言ってたことはじつに簡単なことであって、「週末の夜は俺たちのものだ!」ということでしょ(笑)。もちろんそこでかかっていた音楽が真の意味で圧倒的に新鮮だったことが大前提なんだけど、必ずしもマニアックな音を追いかけていたわけじゃないからね。ロックのコンサートに5千円払うんだったら、1200円で買った12インチを持ち寄ってみんなで1000円の入場料払って、集まって聴いたほうが楽しいじゃんって、ものすごくロジカルに発展したのがクラブ・カルチャーで、主役はスターじゃなく音楽なんだからさって。いまじゃすっかり本末転倒しちゃってるけど。空しいだろうな、下手したら、いまは趣味の違いでしかないから。「キミはミニマルなの? ふーん、ディープ・ハウスもいいよね」「ダブステップも最近また面白いよ」とか「やっぱジュークでしょ」とか、「このベースラインがさー」とかさ、そんな感じじゃない? 俺たちの時代は、もっとシンプルだったじゃん。「週末は行くでしょ?」だけだったんだから。「で、何時にしようか?」とか。そういえば俺、「キー・エナージー」の開場前からドアに並んでいたことあったもん(笑)。どこのバカだと思われただろうけど。

ミク:90年代は踊りに来てたんですよ。でもいまは踊らされるために来てるんじゃないのかと思ってしまうこともある。DJをあんまりやったこともないような海外のクリエイターがプロモーションの為に即席DJで来日して、プレイもイマイチなのに、みんなDJ見て文句も言わず踊ってる。これ、オーディエンスは本当に楽しんでいるんだろうか? っていう場面を良くみます。情報を仕入れに来るのもいいけど、DJは神様じゃないんだから礼拝のダンスというよりは、自己表現のダンス、時には求愛のダンスで自らが楽しんで欲しいな。

■せめて可愛い女の子を探すくらいの努力はしないと(笑)。

ミク:ははは(笑)。それはそうだね。

■デリック・メイが言うところのセクシーさは重要ですから。

ミク:それはある。クラブというのはそういうもんです。自分自身が関わってたパーティはセクシーなだけでもなく、サイケデリック・カルチャーとかニュー・エイジまで、本当にいろいろなものがあって、環境問題とか考えるきっかけにもなったり。いまだにそういう思想を持った人とは繋がっているし。つまり90年代のパーティは集まった人たちによる濃密なコミュニケーションから様々なものが生まれて、人との繋がりが仕事になってたり、世の中のことを議論するミェーテングの場でもあったり。そんな関係性を作れる場でもあったから、それを次の人たちにも掘り起こしてほしいね。とくに初期のトランスのパーティにはそういう原型があったと思うしね。

音楽的にはいまで言うトランスと初期のトランスはぜんぜん違うんだけど、俺から言わせればマッド・マイクもジョイ・ベルトラムもデイブ・クラークもトランスと言えばトランスだった。自分はジャーマン・トランスはかけたけど、それはやっぱり音楽的にシカゴやデトロイトとも連動しているからで。でも、96年くらいからお客さんは、わかりやすいトランスを求めてきた。インドぽいフレーズの入ったトランスをかけないと裏切り者ぐらいのことを言われたり。でも、俺はあの音は大の苦手だったんだ。プレイはしなかった。だからレーベルをはじめて、方向性を変えて、そっち方面へ行ったオーディエンスとは一時期決別することになってしまったんだけど。でも時代が1周して最近はそっちに行った人たちも戻ってきてるというか、自分が近づいてるというか、接点も多くなってきた。

■それから今回のアルバムへと長い年月をかけて発展したのはよくわかります。さっきも言いましたが、本当に澄んだ音響があって、清々しいんですね。さきほど「ビッグ・チル」の話が出ましたが、アンビエント、デトロイト、クラブ・ジャズなんかが良い感じで融和しているというかね。ところで、これからミクさんはどうされていくんですか?

ミク:目指しているのは親父DJかな(笑)。

■もう立派に親父DJですよ(笑)。みんな親父DJですよ(笑)。

ミク:もっと親父な感じでやりたいのね。ハードなやつじゃなくて、チルなゆるい奴も含めて。去年一番楽しかったDJって西伊豆でやったときなんですよ。西伊豆に海を渡らないと行けないところがあって。そこで本当にちっちゃいパーティがあったんだけど。そのときに久々に8時間くらいDJやったんだよね(笑)。

■すごいな。

ミク:チルな音楽中心だったんだけど、やっててすごく楽しくてね。縛りなしだし。だからそういうのを広げていきたいなというのはありますね。もちろんダンス・ミュージックはやるんだけれども、そういうゆるい感じのもやっていって。ちっちゃいパーティで身軽にやってもいいし。

■俺はまあ、日本のコリン・フェイヴァーはいまのうちに聴いとけよというね(笑)。

ミク:それはそれで続けますよ、これからも! 生きてるうちは(笑)

■あの時代は再現できないだろうけど、若い世代に新しい時代を作って欲しいですね。ぼくたちでさえできたんだから、君たちにもできるってね。

ミク:そうだよね、それもいままでにない違う形でね。もし手伝えることがあれば、どんどん声かけて欲しいです。

■6月4日、「GLOBAL ARK 2016 」がありますよ〜!

2016.6.4.sat - 6.5.sun at Tamagawa Camp Village(Yamanashi-ken)

Gate Open:am11:00 / Start: noon12:00

Advance : 5,000 yen Door : 6,000 yen

Official Web Site : https://global-ark.net

今年も6月の第一週の週末から日曜日の昼過ぎまで第5回目のGLOBAL ARK を開催します。

今年は、初登場のDJ/アーチストも多く新たな展開に発展しそうなラインナップとなっております。都内を中心に全国で活躍するレジェンドから新進気鋭のDJまで豪華共演の宴をご期待ください。

また、海外からはディープテクノ、ミニマルのレーベル、Aconito Recordsを主宰し、自身の作品を中心にGiorgio Gigli、Deepbass、Obtane、Claudio PRC、Nessなどの数々の良質なトラックをリリースするNAX ACIDが初来日を果たします。

そして去年のGLOBAL ARKで素晴らしいプレイを披露してくれた、

Eduardo De La Calleが再来日決定! 今年に入ってから、CadenzaよりANIMA ANIMUS EPとスイスの老舗レーベルMENTAL GROOVEから、CD、デジタル、12インチでのフルアルバムをリリース。12インチバイナルは豪華6枚組ボックスセット! まさに今絶好調のEduardoは必見・必聴です。

さらに今年は3つのエリアにDJブースが設けられ、更なるパワーアップを目指しました。そして充実のフードコート。今年も様々なメニューを用意しており、自然の中でいただく料理は格別なものとなるでしょう。近くには日帰り温泉施設小菅の湯もございます。踊り疲れたらこちらに立ち寄るのも

楽しみのひとつになるかもしれません。

梅雨入り前の絶好の季節に山々の自然と最新のTechno/House/Dance Musicをお楽しみください。皆さまのご参加を心よりお待ちしてます。

■ Line up

-Ground Area -

EDUARDO DE LA CALLE (Cadenza,Analog Solution,Hivern Discs/SPA)

Nax_Acid (Aconito Records, Phorma, Informa, Kontrafaktum/UK, ITA)

ARTMAN a.k.a. DJ K.U.D.O.

DJ MIKU

KAORU INOUE

HIDEO KOBAYASH (Fuente Music)

GO HIYAMA (Hue Helix)

TOMO HACHIGA ( HYDRANT / NT.LAB )

Matsunami (TriBute)

NaosisoaN (Global Ambient Star)

<Special Guest DJ>

DJ AGEISHI (AHB pro.)

-River Area -

DJ KENSEI

EBZ a.k.a code e

DJ BIN (Stargate Recordings)

AQUIRA(MTP / Supertramp)

R1(Horizon)

Pleasure Cruiser (Love Hotel Records / RBMA)

DJ Dante (push..)

Chloe (汀)

DJ MOCHIZUKI(in the mix)

Shiba@FreedomSunset

ENUOH

OZMZO aka Sammy (HELL m.e.t)

Kojiro + ngt. (Digi-Lo-t.)

SHIGETO TAKAHASHI (TIME & THINGS)

NABE (Final Escape)

KOMAGOME (波紋-hamon-)

AGBworld (INDIGO TRIBE)

TMR Japan(PlayGroundFamily / Canoes bar Takasaki)

PEAT (ASPIRE)

(仮)山頂瞑想茶屋

(仮)Nao (rural / addictedloop / gifted)

-Wood Lounge-

TARO ACIDA(DUB SQUAD)

六弦詩人義家

Dai (Forte / 茶澤音學館)

ZEN ○

Twicelight

DJ Kazuki(push..)

ALONE(Transit/LAw Tention)

Yamanta(Cult Crew/Bio Sound)

ToRAgon(HIPPIE TWIST/NIGAYOMOGI)

DUBO (iLINX)

MUCCHI(Red Eye)

(仮)cirKus(Underconstruction)

Light Show

OVERHEADS CLASSIC

Vj : Kagerou

Sound Design : BASS ON TOP

Decoration : TAIKI KUSAKABE

Cooperate with FreedomSunset

Bar : 亀Bar

Food :

Green and Peace

Freewill Cafe

赤木商店

野山の深夜食堂

Gypsy Cafe

Shop

Amazon Hospital

Big ferret

UPPER HONEY

FEE :

前売り(ADV) 5,000円 当日(DOOR) 6,000円

駐車場(parking) : 1,000円 / 場内駐車場1,500円

(場内駐車場が満車になった場合は

キャンプ場入口から徒歩4-5分の駐車場になります)

テント1張り 1,500円

Fee: Advanced Ticket 5,000yen / Door 6,000yen /

Parking (off-track)1,000yen / (in the Camp Site)

1,500yen

Tent Fee 1,500yen

【玉川キャンプ村】

〒490-0211 山梨県北都留郡小菅村2202

TEL 0428-87-0601

【Tamagawa Camp Village】

2202 Kosuge-mura, Kitatsuru-gun, Yamanashi-ken,

Japan

● ACCESS

東京より

BY CAR

中央自動車道を八王子方面へ→八王子ジャンクションを圏央道青梅方面へ

→あきる野IC下車、信号を右折して国道411号へ→国道411号を奥多摩湖方面へ

約60分→奥多摩湖畔、深山橋交差点を左折7分→玉川キャンプ村

BY TRAIN

JR中央線で立川駅から→JR青梅線に乗り換え→青梅駅方面へ→JR青梅駅で

奥多摩方面に行きに乗り換え→終点の奥多摩駅で下車→奥12[大菩薩峠東口経由]

小菅の湯行バス(10:35/13:35/16:35発)で玉川停留所下車→徒歩3分

Tamagawa Camp Village

2202 Kosuge-mura, Kitatsuru-gun, Yamanashi-ken, Japan

Shinjuku (JR Chuo Line) → Tachikawa (JR Ome Line) → Okutama →

Transfer to the Bus to go Kosuge Onsen.

Take this bus to Tamagawa Bus Stop

Okutama Bus schedule:10:35 / 13:35 / 16:35

(A Bus traveling outward from Okutama Station)

(Metropolitan Inter-City Expressway / KEN-O EXPWY)

・60 minutes by car from KEN-O EXPWY "Hinode IC"

Metropolitan Inter-City Expressway

・60 minutes by car from KEN-O EXPWY "Ome IC"

(Chuo Expressway)

・60 minutes by car from CHUO EXPWY "Otuki IC"

Chuo Expressway

・60 minutes by car from CHUO EXPWY "Uenohara IC"

● NOTICE

※ ゴミをなるべく無くすため、飲食物の持ち込みをお断りしておりますのでご協力お願いします。やむおえず出たゴミは各自でお持ち帰りください。

※ 山中での開催ですので、天候の変化や、夜は冷え込む可能性がありますので、各自防寒着・雨具等をお忘れなく。

※ 会場は携帯電波の届きにくい環境となってますのでご了承ください。

※ 違法駐車・立ち入り禁止エリアへの侵入及び、近隣住民への迷惑行為は絶対におやめください。

※ 駐車場に限りがあります、なるべく乗り合いにてお願いします。

※ お荷物・貴重品は、各自での管理をお願いします。イベント内で起きた事故、盗難等に関し主催者は一切の責任をおいません。

※ 天災等のやむ終えない理由で公演が継続不可能な場合、アーティストの変更

やキャンセル等の場合においてもチケット料金の払い戻しは出来かねますので何卒ご了承ください。

※ 写真撮影禁止エリアについて。

GLOBAL ARKではオーディエンスの皆さまや出演者のプライバシー保護の観点から各ダンスフロアでの撮影を禁止させていただ いております。 そのため、Facebook、Twitter、その他SNSへの写真及び動画の投稿、アップロードも絶対にお控えくださるようお願いします。

尚、テントサイト、フードコートなどでの撮影はOKですが、一緒に来た 友人、会場で合った知人など、プライベートな範囲内でお願いします。

Artist: Prettybwoy

Artist: Prettybwoy