いきなりだが、BUSHMINDがニューエイジ/アンビエントのミックスCD『New β Sound』をリリースする。まあ、たしかにサイケデリックはつねに彼のコンセプトではあったので、自然の流れかなと思うが、それにしても彼のウェイトレス感はハンパないです。

「作った動機はいろいろ重なった結果で……最初は2年前ぐらいに吉村弘の“Tokyo Bay Area”って曲を聴いたとこからすかね」とBUSHMINDはこのミックスCDの背景を明かしてくれた。「その曲で新しい感覚を開かされたのと、日本の過去の音楽自体ほとんど知らなかったんで、掘るのがメチャクチャ楽しくなっちゃって。そっから1年以上毎日新しい音楽探してて、これはミックスに落とし込まないとって思った感じです。ただ現状、世界的にニューエイジ、アンビエントが流行ってるから、自分の色をどうやって出そうかって考えたときに、自分の友だち、知り合いの音源を使うってのがアツいんじゃないかって思って、作りはじめました」

つまり、選曲もふくめてまったくのBUSHMIND解釈のアンビエント。かの『環境音楽』とは確実に一線を画しています。レーベルは〈セミニシュケイ〉。値段は千円です。いろんな旅が待っているよん。

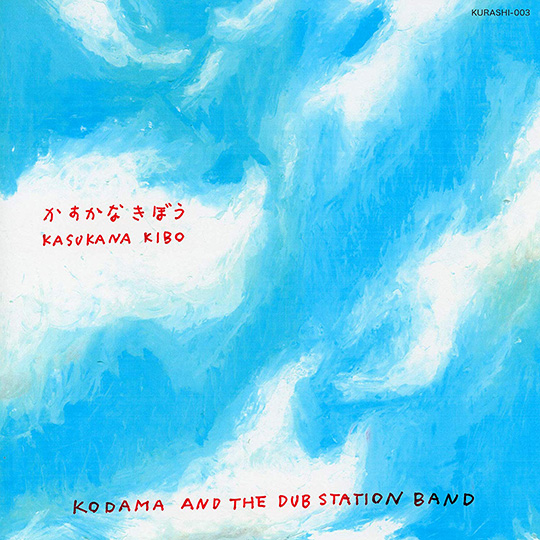

■ Artist : BUSHMIND

■ Title : New β Sound

■ Format : CD

■ Price : 1,000円(税抜)

■ Label : Seminishukei (JPN)

■ 品番:SMNSK-1939

■ 発売日 : 2019年12月5日

出典:

出典:

出典:

出典: