併し、僕のお話は、明るい電燈には不似合です。あなたさえお構いなければ、ここで、ここのベンチに腰かけて、妖術使いの月光をあびながら、巨大な鏡に映った不忍池を眺めながら、お話ししましょう。

江戸川乱歩「目羅博士の不思議な犯罪」

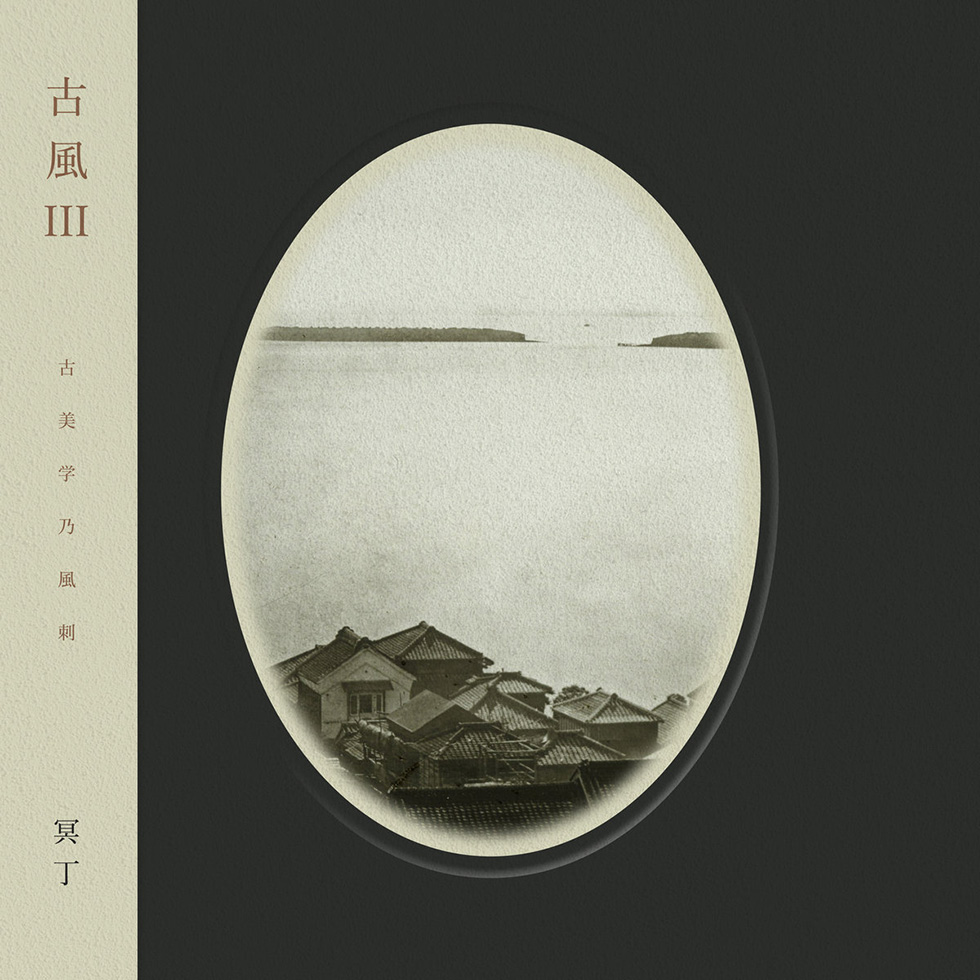

冥丁の音楽はワームホールである。古びた記憶に通じる小径、商店街にひっそりと佇んでいる骨董品屋の畳のうえから繋がる夢……我々が日本で暮らしながらときに目にすることがある、いざ幻想的なところへと、100年前のかすんだ風景へと、冥丁の音楽は時空を抜ける道に通じている。アンティークな夢、誰にも教えたくはない風景へと。

それともこういうことだろうか。世界は同じ時期に同じような夢を見るという。ユング的な同時性の話ではない。「人間社会という一匹の巨大な生物が、何かしらえたいの知れぬ急性の奇病にとりつかれ、一寸の間、気が変になるのかも知れない。それ程常識はずれな、変てこな事柄が、突拍子もなく起ることがある」と、1930年に江戸川乱歩が書いているように、英国怪奇小説の巨匠、M・R・ジェイムズを愛するBurialが登場してからというもの、古書・古物趣味に彩られた怪奇性は、2010年代前半のアンディ・ストットや〈Blackest Ever Black〉や〈Tri Angle〉といったレーベルの諸作品に引き継がれ、ゴシック/インダストリアルの数年間を演出した。合理性よりも神秘、世界がテクニカラーで記録される以前のものたち、超越的かつ不可解なるものへの誘惑は、それから数年後の2018年、日本から冥丁を名乗るアーティストのデビュー・アルバム『怪談』にも見て取れる。欧米が冥丁を評価した背景に、この文脈がまったくないとは思えない。が、しかし当人にとってそれは意図したことではなく、ある意味偶然でもあった。

「広島の地元の本屋に入ったとき、たまたま目の前に小泉八雲の『怪談』があって、その瞬間、これだと思ったんですよね」と、冥丁こと藤田大輔は述懐する。この取材がおこなわれたのは12月の上旬のこと。最新アルバム『古風lll』のリリースを控えていた彼は、東京でのライヴがあった翌日の午後、ひとりで編集部までやって来たのだ。サッカーをやっていたら間違いなくゴールキーパー(もしくはセンターフォワード)を任されたであろう長身の彼は、当然のことながら、彼の作風から空想できるような怪人でもなければ、もちろん『文豪ストレイドッグス』でもなく、明朗な人柄の、質問に対してきびきびと答えてくれる人だった。彼には事前に、今回の取材依頼をした際に、バイオグラフィー的な質問がメインになる旨は伝えてあった。そして以下、彼はすべての質問に対して正直な話をしてくれているように思う。

それは新しい風景を視界から消し去り、古きものに目を凝らしながら日本を探求する旅であり、自己回復の旅でもあった、世のなかまだまだ捨てたものではない、という話でもあるかもしないし、いま自宅で音楽を制作中の人がこれを読んで励まされたら幸いだ。というのも、藤田大輔のここまでの道のりは決して平坦ではなかった。

彼が冥丁の名で完成させた最初のアルバム『怪談』をBandcampにアップしたのは2018年1月1日。そのとき藤田は32歳。京都での8年におよぶ音楽制作に集中した生活を終えて作り上げた自信作は、〈Warp〉や〈Ghostly International〉をはじめとする20軒以上のレーベルにデモを送ったものの、どこからも返事はなかった。唯一リアクションがあったのはBandcampで、『怪談』はそこで公開されると、同サイトの「マンスリー・アルバム」に選ばれた。藤田の元に10軒を超える問い合わせが舞い込んで来たのは、同年、ピッチフォークが『怪談』を取り上げてからだった。彼の音楽は、土壇場で、この世界から忘れられることを許されなかったのだ。その広がりを話す前に、まずは彼の故郷の話からはじめよう。

藤田大輔が生まれ育ったのは広島県尾道市、本州からは離れた小さな島だという。「実家とは別にスタジオというか作業用の家があって、そこで暮らしながら作っています」。瀬戸内海に面し、文豪たちを虜にした、多くの寺院が点在する古い街並みは、そのまま彼の音楽に直結していると誰もが考えてしまう。「すごくノスタルジックなところですね。とくに朝は霧がかかっていて、幻想的です」、と彼もなかば同意する。

とはいうものの、生まれてから高校を卒業するまでのあいだの彼は、格別音楽に関心があったわけではなかった。「小さい頃は、地味な子でしたね。親が絵画教室を勧めてくれて、たぶん8年くらい絵画教室に通って、アクリル画と日本画を学んでいました。両方とも良き経験として体に残っているのですが、日本画の経験については音楽性に濃く出ていると思いますが、当時は絵が好きという意識よりも、行けって言われたから行っていたみたいな感じで」

世のなかは、言葉にならないものだらけじゃないかって思うことがありますね。いまでも誰もいないような場所に行くのが好きなんです。ひとりで、山のなかの道もないような奥のほうに行ってみるのが好きで、そうするとそこで感じるものって、やっぱ言葉にならない。だから音にしようって。

■では、子どものころとくに好きだったことって何でしょう? 趣味というか。

藤田:趣味かぁ。無趣味だったかもしれないです。中学生までだと、やっていたのは絵を描くことくらい。他のことは長続きしなかった。

■読書は?

藤田:本が好きになったのは20代後半からでした。それまでは全然本を読まなかった。

■どっちかっていうと外で遊んでいたりとか?

藤田:いや、それもなく、これといって突出しない子どもだったような気がします。

■音楽に目覚めるのは高校になってから?

藤田:いや、そうでもないんです(笑)。音楽に目覚めるのは、もっと後ですね。高校のころは自分が音楽やるなんて思ってもいなかったです。

■じゃあ、冥丁さんにとっての10代ってなんだったのでしょう?

藤田:いやー、なんだったんだろうな。

■広島であったりとか尾道という土地は、歴史的な意味もあるし、そもそも景色からしてほかとは違うわけで、やっぱ大きいでしょ?

藤田:大きいと思いますね。不思議なこと言っちゃうんですけど、親戚の家に行った帰りに頭のなかに音楽が流れてくる現象っていうのがよくあって。いまでもそういうメロディがあるんですけど、いつか曲作ってみようかな、それでとか。そういう辻褄がないことがぼく多かったんですよね、なにかが好きだからっていうよりは、パッとくる感じの。

■空想が好きだったとか?

藤田:空想かぁ、好きだったのかもしれないですね。

■高校生までの楽しみってなんだったんですか?

藤田:いやそれが、日々の楽しみが無くて。いま思い出しました、それ訊かれて(笑)。だから友だちにお前何しに学校来てるの? って言われたことがあったなっていうのを。寝に行ってるような感じのときもあったと思います。何もやることがなくて。だから、普通でした。ダメでもなく良くもなくみたいな感じで。本当に、目標もとくになにもなかったです。

卒業後すぐに故郷を離れ、京都の大学に進学するも半年で退学、それから、東京の服飾の専門学校に通うことにした。意外な事実だが、音楽を好きになったきっかけは、その頃たまたま見た映像から耳に入ってきたジョン・フルシアンテだったという。

■こう言ったらなんだけど、ジョン・フルシアンテと冥丁とはまったく結びつかないんですけど(笑)。

藤田:これはぼくにしかわからないことですけど、今回の『古風Ⅲ』にはその影響が入っているんです。とにかく、ジョン・フルシアンテからですね、めちゃめちゃ音楽聴くようになったのは。最初はロックばかりを聴いていたんですけど、やがてプログレも聴くようになって、ファンクも聴いたり、で、テクノも聴くようになって、結局いろんなものを聴いていった。ジョン・フルシアンテを聴いたばかりの頃は、友だちにギターを借りて寮で弾きまくっていたんですよ。で、2分くらいの演奏をちっちゃいガラケーに録音して「曲ができた!」って喜んでいましたね(笑)。

■最初はロックだったと?

藤田:最初はバンドを組んだんですけど、どうもこれは自分に向かないなとすぐに気がついて、わりとすぐにエレクトロニック・ミュージックに向かっていきましたね。

■コンピュータとか使って?

藤田:いや、ギターを使わずに作曲をしようと、何を思ったのかまずはMTRを買って。カセットテープのものです。

■時代に逆行してますね(笑)。

藤田:それも、結果3台も買ったんです。4トラックのMTRとヤマハの8トラックのMTR、それからTASCAMのやつ。ジョン・フルシアンテが使っていたんで(笑)。

■あれは1台あればいいものじゃないですか。

藤田:いや、たぶん同時再生させたかったんだと思いますよ。

■音源としてシンセサイザーとか、あるいはサンプラーとかは?

藤田:ずっと買わなかったです。卑怯な気がするなって。

■はははは。卑怯ではないけど。(編註:2018年のデビュー作『怪談』に収録された“塔婆”という曲中にある物語の朗読は本人によるものであって、古い記録からのサンプリングではない。彼のサンプリングが聴けるようになるのは、たとえば2020年の“花魁ll”のころである)

藤田:ボーズ・オブ・カナダがやっていることにちょっとインスパイアされて、オープンリールのデッキも買いましたね。重すぎてびっくりしたことを覚えていますね

■それはいくつのときですか?

藤田:えっと、いまぼく38なんで、それやってたの24くらですね。24歳くらいから(人生が)一気に変わったんです。27歳まで付き合っていた彼女がいて結婚するかしないかみたいな状況になってきたんですよ。8年も付き合っていたから。でも音楽をどうしてももっと極めてみたいと思うようになってきたんです。で、結婚はせずに音楽をやろうと京都に一人で住むことにしたんです。

■それはまた極端な(笑)。

藤田:いつも雷で打たれるかのように変わっていくタイプなんです(笑)。

■なぜ京都に?

藤田:京都には以前住んでいたし、また住んでみたいなと思っていました。あの場所で音楽作ったらいいものを得られる気がするという直感もあったし、気合入れてやろうと思って。そこからものすごい貧乏な生活がはじまりましたけどね。

■かなり籠もった生活だったそうですね。

藤田:そうなんですよ、すごかったですよ。誰ともつるんでなかったし、孤独でした。月に一度くらい、他県にいる友だちが訪ねてくるくらいで、ずっとひとりでした。京都にはメトロみたいなクラブもあって、一回だけ行ったこともありましたけどね、Ovalが来日したときに。いろんな人と仲良くしたいという気持ちは実はあったんですけど、仲良くなってしまうとそういう音楽になるだろうなと思って、ひとりで居ようと。誰とも仲良くしないほうが、より現代の日本を客観的に見つつ、音楽でコメントできると思ったんです。孤独でやったほうが自分の音楽に嘘がないし、それに納得できると。ほんとに音楽一本でした。

■じゃあもう、かなりストイックな?

藤田:そうしているつもりはないんですけど、そう言われますよね。風貌も全然違いましたし。ご飯を食べるお金もろくになかったので。最初はバイトをやっていたんですけど、途中でバイトも辞めましたね。ところが救いの神様みたいのがいて、まだ全然音楽の仕事を経験してなかったんですけど、自分の友だちが舞台をやってて、舞台の音楽の依頼があったんです。それが音楽での初仕事でした。それ以降も、お店の音楽を作ったりとか。だんだんとそんな感じではじまりました。未経験だったし、最初は胃が痛かったですね(笑)。

■エレクトロニック・ミュージックをやるうえで、インスパイアされたという点で、もうひとり名前を出すとしたら誰になりますか?

藤田:本当にいろんな人たちから影響を受けている部分もあると思いますね。だからひとり挙げるのは難しい。あ、でも、ホルガー・シューカイはむちゃくちゃ聴きましたね。『ムーヴィーズ』。なんでこういう音が出せるんだろうって、研究しました。リスナーとして聴いたっていうよりは、制作するうえでの教材みたいな感じで研究していましたね。

■ヒップホップの影響があるって聞きましたが。

藤田:ありますね。

■フライング・ロータス以降のインストゥルメンタル・ヒップホップ、たとえばノサッジ・シングとか、ティーブスとか?

藤田:……。

■クラムス・カジノやホーリー・アザー?

藤田:聴いてないです。

■〈Blackest Ever Black〉は?

藤田:聴いてないですね。

■Burialやザ・ケアテイカーは?

藤田:それは、最初のころ海外メディアから取材される度に訊かれましたね(笑)。好きでしょ? って。それで知ったんです。

■じゃあ、同時代の似たような志向をもった音楽からの影響がとくにあったわけではないんですね。

藤田:ぼくは、京都住んでいたときに何を作ればいいのかなって、自分の音楽をずっと模索していたんです。クライアント・ワークをやりながら、自分では満足できていない、低レヴェルな音楽にお金払ってもらっているのが苦痛で苦痛で仕方なかった。毎日の生活のなかで夕方になるとよく嵐山までランニングしていたんですが、川に出たところの人気のない裏側になんかこう良い場所があって、この瞬間を音楽にできないだろうかという場所があったんですね。それをただの音の風景描写にしたくはない。なんか別の形にできないかって。

■その場所のムードであるとかアトモスフィアを捉えたいと。そこは、アンビエント的な発想ですね。

藤田:そうかもしれないですね。あとは、京都は古いものと新しいものが合わさっている町で、そのハイブリッドな感じもヒントになったと思います。

■それでなんか答えは見つかったんですか?

藤田:何か答えを出すってわけじゃなかったんですが、そんな風に彷徨っているときに本も読みはじめたんです。図書館に行って、文学や歴史の本を読みましたね。読書をしながら、何のために音楽をやるのかっていうこともずっと考えていて、ただ好きだからっていう理由だけでは(表現者として)もたないと思っていたんです。いまのこの時代に何を作ったらいいのかと考えていて、そして考えて末に、あるとき点と点が繋がったんです。

[[SplitPage]] 彼のコンセプトにおける重要な礎となったのは、服飾の専門学校で出会ったフランス人の教師の言葉だった。彼の作品を見たその教師は、英語の題名と西欧化された彼のデザインに対して、「なぜ日本らしさがないのか」というクリティックを投げた。この言葉は、音楽の世界においても、古くは三島や川端、はたまたきゃりーぱみゅぱみゅへの賞揚さえ抑えきれない、西欧知識人のなかの反白人至上主義から来る常套句のひとつではあるが、現代を生きる日本人にとっては話せば長い、じつに複雑でやっかいなアジェンダなのだ。とにかくまあそんなわけで、以降、「日本らしさ」なる漠然とした問いは、藤田のなかで何度も反芻され、京都での創作にひとつの方向性を与えた。

とはいえ、京都での苦心惨憺たる生活は、いよいよ彼の精神を追い詰め、結果、8年で終わりを迎えた。医師からADHDという診断を下され、カウンセラーからは「音楽をもっと本気でやる方がいい」とも告げられたという。「(ADHDだから)才能を開花できるはずだ」と励まされもしたが、鬱も発症し、それまでの生活でやれていたことがじょじょにできなくなり、彼はすっかり自信を失ってしまった。さらにはパニック障害も併発し、人口の多い都会での生活は困難になり、療養のために一旦広島の実家に身を置くことにした。そして、ここから冥丁がはじまり、『怪談』は、この窮地から生まれたのだった。

そんな風に彷徨っているときに本も読みはじめたんです。図書館に行って、文学や歴史の本を読みましたね。読書をしながら、何のために音楽をやるのかっていうこともずっと考えていて、ただ好きだからっていう理由だけではもたないと思っていたんです。

■『怪談』が完成したのは?

藤田:32歳のときでしたね。人生のなかで、ようやく「これが俺だ」と思うものができたって思えたのは。それで手当たり次第にレーベルに曲を送ったけれど、なんの返事もない。さすがにこのときは挫折を覚えました。もうダメだ。自分はこれだと信じてやってきたけれど、通用しないことが世のなかにあるんだということを初めて、遅いんですけど、32歳の時に知って。もう、すごい惨めな気分になりました。何のために貧乏やっていたのかわからないから、これからは金を稼ぐ仕事をしようとか、真剣に株の勉強をしようと思いました。そうしたら、2017年の年末に近づくにつれて、Soundcloudでだんだんとリアクションが来るようになりました。ならば駄目もとでと、自ら配信サイトで価格を決めて売ってみたほうがいいと思いはじめたんです。

日本は怪談の産地だ。『今昔物語』、ずっと時代を進めて鶴屋南北の『東海道四谷怪談』や上田秋成の『雨月物語』、人間の報われなさや邪悪な内面は物語として語られ、あらゆる階級にとってのダーク・ファンタジーとして享受されてきている。日本趣味を嫌っていた武満徹が雅楽の楽器を取り入れたのは1964年の『怪談』のサウンドトラックだった。そして藤田は、日本の古きポップ・カルチャーの人気ジャンル「怪談」を自由形式のエレクトロニック・ミュージックに変換した。

『怪談』が全曲聴けるようになったのは、冒頭で書いたように2018年1月1日だったが、その翌年冥丁は早くも次作をリリースする。『怪談』の評判をもって連絡をしてきたいくつもレーベルのなかで、もっとも情熱を感じたという、UKの〈Métron〉レーベルから『Komachi』がリリースされたのは2019年3月。このセカンド・アルバムによって彼の自己イメージはある程度固まり、冥丁の折衷的なエレクトロニカはより広く届けられることになった。

スリーヴアートに古い浮世絵をモダンにデザインするというアイデアもまた、「日本らしさ」の表現に思考を巡らせた京都時代に温めていたものだった。浮世絵とは堅苦しいアートではなく、江戸時代に爛熟した庶民文化の象徴だ。藤田は、彼の地で観光客相手に売られている浮世絵をプリントしたTシャツを横目に、「あんな安直な発想ではなく、もっとしっかりデザインしたものがここ日本にあったらいいのに」と思いながら、いつか自作のなかで使いたいと考えていた。「著作権が切れている浮世絵はたくさんあって、ネットを使って、面白いものを探したんです。そのなかで、これ(『Komachi』)の絵を見つけましたね。可愛いし面白いし、これは音楽にも合っているだろうと思いましたね」、と彼は当時を回想する。

■『怪談』と『Komachi』によって冥丁のイメージは固まったという印象ですが。

『怪談』(2018)

『Komachi』(2019)

藤田:時系列的なことで話すと『Komachi』の前に「夜分」というシングルもあるんですが、これもほとんどが京都で作ったもので、『怪談』を出してから、ほかにも曲があることを思い出して、そのなかのいくつかをEPとしてまとめました。

■京都時代に、すでにけっこう作り溜めていたんですね。

藤田:そうですね、(すでに曲は)ありましたね。「夜分」のなかに“宇多野”という曲があるんですが、京都時代に、ぼくはよくそこに夜自転車を漕いで探検しに行っていたんです。そこには、木々の香りや水面の香りが漂っている、ちょっと怪奇的な池があるんです。ひとりでそこにいると、なにか創造的な空気感を感じるんです。まるでこう、日本の昔の民間伝承の雰囲気というか、空気感というか。それを音で捉えられるんじゃないかと思って。

■さっきも話した、場のアトモスフィアみたいなものを表現できないかということですね?

藤田:そうですね。それはやっぱり日本独特のものなんですよね。京都のああいう感じ、あの池の感じとか。これを音楽にしないとダメだろって。

■なるほどね。

藤田:まだ『怪談』を作る前ですけどね。なんか、学びに行っていたというか。「夜分」に入っている“池”とか“提灯”のような曲はそうやってできていきましたね。

■日本にも面白い場所はたくさんありますよね。ぼくも子供の頃は、大きなお寺の裏にある墓地のなかの小さな池で遊んだりしました。そのとき感じた神妙さを思い出しては、いまでも帰省したときそこに行ったりします。

藤田:そういう、何か違う空気感が漂っているような場所が日本にはあるんです。ぼくはその雰囲気や、もっというと世のなかの印象をなんとか音にしたいと思っているんです。

■Burialをはじめ、UKのいろんなアーティストが19世紀のゴシック的な、あのくすんだ英国を表現していますが、日本の文脈でそれをやったのが冥丁ですよね。藤田君はトビラを開けたんだと思います。

藤田:開けたかったと思ってやりました。

■『古風』がやっぱいちばん受けたんですか?

『古風』(2020)

藤田:いや、どのアルバムがいちばん受けたのかはぼくはわからないです。

■だって、これは三部作になったわけだし、とくにリアクションが大きかったのでは。

藤田:いや、当初は三部作にするつもりは毛頭なくて(笑)。最初の『古風』を出して終わる予定だったんです。そもそも最初の『古風』は「l」だと思って作っていないですから。だから、あのアルバムを出して終わるつもりだったのが、出した途端、コロナになってしまった。ぼくもいろいろライヴのスケジュールがあったんですけど、すべてキャンセルになってしまって。だから自分がこれまで作っていて、発表していない曲を整理しようと思ったんです。そのなかで、『古風ll』ができた。『古風』を作ったころに作った曲で未発表がたくさんあったんです。

『古風II』(2021)

■なるほど。コロナがあったから生まれたのが続編だったんですね。

藤田:そういうことなんですよ。

■話は変わりますが、初ライヴはいつだったんですか?

藤田:いやー、これもすごい、最近の話で、35歳のときだったと思います。たしか、3年前ぐらいだったんです。和歌山の〈Bagus〉というライヴハウスが呼んでくれたんですけど、そもそも自分にはライヴをやるという発想がなかったから、そのときは、いったいどうしたらいいものかと。

■『怪談』のころですか?

藤田:そうです。洞窟のなかにあるライヴハウスでしたね。突然連絡があって、「冥丁さんライヴやられたことあるんですか?」と言われて「いや、ないです」と。「じゃあちょっとやってみませんか?」っていうので「マジですか!?」って。そんな感じでしたね。

■(笑)

藤田:(笑)むちゃくちゃ緊張して、吐きそうでした。「俺人前に立つタイプじゃないもん」って思っていたんで。

■ライヴを想定して機材も揃えていなかっただろうし。

藤田:いまでもそうなんですけど、ぼくは自分のことをミュージシャンだって思っていないです。たしかに作曲はしていますが、世にいうミュージシャンって、ぼくは音楽と握手をしているようなところがある気がする。ぼくは音楽を握手しているというより、ちょっと野蛮な向き合い方もしているような気がするんですよね。

■アーティストや表現者といったほうがしっくりきますか?

藤田:たとえば、ぼくが興味があるのは、あそこに積んである段ボール(編註:取材場所の窓際に積んであった)の、あの雰囲気を音でどうやったら表現できるのかとか、段ボールのテープの部分のあのカサカサした感じはどうやったら出せるのかとか、そういうことなんですね。ジョン・フルシアンテのインタヴューを読むと、彼はミュージシャンが誰々であれが良かったなんとかなんとか(詳説している)。だから彼はすごいファンなんですよね、音楽の。ミュージシャンの人たちとの横の関係みたいなものもあると思うんです。でも、ぼくはひとりでやっているし、同じ音楽が作っているけどアプローチが全然違いますよね。

■よりコンセプチュアル?

藤田:冥丁はそうですね。

■「Tenka」名義での作品は?

藤田:あれは趣味ですね。何も考えずにただ作っていたっていうだけです。

■「奇舎」の名義でもやっているんですね。こないだ送ってくれた……。

藤田:先日、野田さんに送った「江戸川乱歩 × Jan Svankmajer」ですよね。あれも初期のもので、まだ、作品がまとまっていない頃に作ったものですね。

■江戸川乱歩に関しては、新作の『古風lll』にも“Ranpo”という曲がありますが、どんなところが好きなんでしょう?

藤田:なんだろう、あの怪奇性ですかね。小学校のときに図書室にあった『夜行人間』をよく憶えていて、挿絵の感じも好きだったし。それで『怪談』を作っていたときに、音で怪奇な感じをどうやったら出せるのかを考えていて、その制作の過程で「傑作選」を読みました。「屋根裏の散歩者」みたいな代表作が入っている文庫本です。チェコスロバキアのヤン・シュヴァンクマイエルという人形劇作家がいて、この人の作品もぼくは大好きなんですが、展覧会では、ヤン・シュヴァンクマイエルが表現した江戸川乱歩というのもあって、その解釈(「人間椅子」の挿絵をやっている)がとても面白かったんです。それで、自分も音で江戸川乱歩をやってみようかって思って最初にやったのが奇舎の名義で発表した「江戸川乱歩 × Jan Svankmajer」でした。

ここで個人的な趣味をひとつ吐露させていただくと、ぼくは江戸川乱歩のほぼすべての作品(子ども向けのもの以外の全作品)を読んでいる大ファンのひとり。夜に細長い三日月を見るといまだにそれが黄金仮面の口に見えるし、上野の不忍池を見る度に「目羅博士」のことを思い、いまや外国人観光客だらけの浅草の人混みに紛れれば「かつてはこの雑沓のなかに潜んでいた怪しき者たちはいまは何処に」などと憂いもするほどに。だいたい再開発された小綺麗な街になんぞ、怪人たちが身を潜める場もない。

そんな、いまは失われつつある愛しき妖気を藤田大輔は冥丁の作品によって魔術師さながら蘇らせている。「乱歩をやっていくなかで、言葉にならないイメージ、たとえば明治、大正の感じを自分なりに掴んで出せるようになった」と彼は言い、「乱歩はぼくのなかでセクシーなんです」と自分の解釈を加える。

そして「ぼくはめちゃくちゃ性格明るいタイプなんですけど」と断った上で、「孤独も好きなんだと思います」と話を続ける。もっとも彼に言わせれば「孤独」は「冬場のすごいあったかい場所から外に出たとき最初に感じる風の冷たさぐらいのちょっとした心地よさ」だったが、自分の人生のどん底だった京都時代のそれはまた意味が違っていたともいう。そんなときに彼を抱きしめてくれたのが、彼が見た日本の風景であり、江戸川乱歩であり、あるいは(これは意表を突かれたが)福沢諭吉だった。『学問のすゝめ』は何回読んだからわからないほどに読んだそうだ。「ぼくにはリアルな世界で自分を救ってくれるような人がいなかったけど、想像的な世界や本に、ぼくは背中を押してもらった気がしたんです」

ぼくのなかでこの冥丁というプロジェクトに関して、イメージを作ってきた部分があって、だからその雰囲気に合わない曲はボツにしていったんです。『古風』に入れるときは重たい曲とか、理解されないかもしれない曲とかは省いていった。だから『古風III』には、選ばれなかった曲のなかで、いまでも自分が好きな曲を選んでいきました。

■冥丁の音楽を聴いていると、ノスタルジアというのではなく、現代の価値観では忘れら去られたものたちの気配というか、そんなものを感じるんですよね。

藤田:世のなかは、言葉にならないものだらけじゃないかって思うことがありますね。いまでも誰もいないような場所に行くのが好きなんです。ひとりで、山のなかの道もないような奥のほうに行ってみるのが好きで、そうするとそこで感じるものって、やっぱ言葉にならない。だから音にしようって。

■瀬戸内海もある意味ではマジカルな場所というか、歴史もあるし。

藤田:(海賊の)村上水軍の歴史もあります。ぼくは歴史や民俗の資料館に行くのも好きで、気持ちが落ち着くんですよね。そこで見たものと現実の瀬戸内海の空気感を重ねてみたり、だから、その言葉にならない感覚を音にして出そうと思ていますね。

彼の音楽を聴いていると、ときにリュミエール兄弟の「シネマトグラフ」をサウンドに変換したかのような、つまりコマ数の粗い映像を見ているような錯覚を覚えるが、それら楽曲は必ずしもひとつのスタイルに固執して作られたものではない。まずは彼が表現したい、言葉にならない感覚的なものやアトモスフィアがあって、さてそれをどう表現するのかという手法的なことは後からついてくるのだ。それがゆえに彼の音楽はイーノの『On Land』めいたダーク・アンビエントからJディラ風のビート、コラージュめいた実験作からメランコリックなエレクトロニカ、亡霊たちのホーントロジーなど、さまざまなスタイル/表情を見せている。

■最後に『古風III』について質問させてください。

藤田:これも、『ll』と同じように、最初の『古風』を作ったころに作った曲がたくさん入っています。だいたい1曲を目指すと、その過程で10曲くらい作っているんで。あと、2年前に作った曲もあるし、最後に入っている“廣島”という曲がそうなんですけど。

■“廣島”は『古風III』のクライマックスと言える曲ですが、2年前の曲だったんですね。

藤田:そうなんですよね。“廣島”と“惣明”が2年前の曲です。

■『古風III』は、これまでの作品のなかでもっとも実験的で、エッジが効いているじゃないですか。だから、ぼくはあらためて作ったものだとばかり思っていました。しかもいままでの作品のなかでもっともエキゾティシズムを売りにしていない。近年、ちょっとそれは流行っていますからね。

藤田:そう言ってもらえるのは嬉しいです。というのは、ぼくのなかでこの冥丁というプロジェクトに関して、イメージを作ってきたところがあって、だからその雰囲気に合わない曲はボツにしていったんです。『古風』に入れるときに重たい曲とか、理解されないかもしれないと思った曲は省いていった。だから『古風III』には、選ばれなかった曲のなかで、いまでも自分が好きな曲を選んでいます。というか、最後にそうした曲を出すことになるとは、まったく思いもしなかったです。

■これは、なにかの節目というか?

藤田:ぼく広島に帰って、もう7年も経つんですね。曲を作っているときは良いんですが、そうじゃないときに広島にいることに飽きているところもあるんです。そもそも、京都で精神的に不調になって戻らざるを得なかったから広島にいるだけだったし。ぼくは都会が嫌いなわけじゃない。むしろ好きなんです。

■それはわかります。なにせ、(モダニストたる)江戸川乱歩だもんね(笑)。たしかに、冥丁の音楽も自然の描写ではなく、「池」であったり、「万華鏡」であったり、人工物だったりするし。

藤田:そうなんです。だいたいぼくが好きな広島は、線路の焦げた茶色く錆びた鉄だったり、昭和や大正の雰囲気がまだ残っている建物だったりで、(手つかずの綺麗な)自然ではないんです。だからもういちど都会に住むのもいいかもなと思っています。

■それもあって、今回でその広島時代の終止符というか、“廣島”もあると。

藤田:でもあれは、最初は“赤とんぼ”という曲名だったんです。ぼくにとって広島に感じる郷愁に赤とんぼがあって……、しかしそれでは副題に「広島への郷愁」がないと意味がわからない。だったらずばり“廣島”にようと。

■なぜ“広島”でなく“廣島”なんですか?

藤田:やっぱ戦前の雰囲気を出したいというのがひとつと、広島の道路走っているデコトラの人たちがみんなそっちの「廣島」と描いているんです。あ、ぼく個人はデコトラが好きなわけじゃないんですけど(笑)。

■あ、でもそれ、いい話ですね(笑)。デコトラの「廣島」。ぼくと編集部の小林は、戦前表現の「廣島」にしたというのは、今回は“平和”という曲も入っているので、現在カザで起きていることへのメッセージが含まれているんだろうなと推測したんですが。だいたい「広島」は、国際舞台のこと音楽シーンに関して言えば、有名な都市名です。広島と長崎は、ポストパンク時代の曲名にもなっているし。

藤田:(広島の)平和記念資料館のサイトで見られますけど、いろんなアーカイヴ映像がありますよね。それを見ながら、この映像にはこの音楽だろうなと想像したりして、それでサウンドを作っているところもありますね。こないだの10月、台湾に行ったんですけど、空港で広島行きの帰りの飛行機の表示を見たら、「廣島」になっていました。じっさい、台北という街はロスト・ジャパニーズ・ムードなところで、いまの日本にはない日本がこの街にはあるなって思っていたんです。ぼくなんかが、ちょっとグッときてしまうような。

■ああ、それはわかります。歴史と現在が交差する感覚ですね。ところで、海外ツアーはこれまで何回行ってるんですか?

藤田:最近は、台北とシンガポールに行きました。ヨーロッパはフェス含めたら2回行ってますね。

■最初に行ったのは?

藤田:バルセロナのミューテック・フェスティヴァルでしたね。2020年のことです。ちょうどコロナがはじまろうとした頃です。ぎりぎりでした。

■ひとりで?

藤田:はい。ひとりで、初めての海外のライヴがスペインで。

■しかもフェスティヴァルだし。

藤田:もう、緊張しましたね。でも、ミューテックの人たちがすごくちゃんとしていて、空港には高級車で迎えに来てくれたので(笑)。

■(笑)しかし、スペインでライヴがあっても、すぐコロナで外に出られない状況になってしまったと?

藤田:次が2年後の2022年ですからね。ヨーロッパ・ツアーで、パリとベルリン以外はだいたい行きました。アイスランドにも行ったし、アイルランドも行ったし、アイスランドはフェネスといっしょでした(編註:今回、提供してもらった写真はアイスランドで撮影したもの)。ほかにスコットランドも、アムステルダムもベルギーもロンドンも……。アイルランドはダブリンだったんですけど、なぜかすごく受けたんですよ。

■へー、なんか良いですねぇ。

藤田:アイルランドはフェスだったんですけど、ほかに出演していたのがOPNとかで。OPNは好きだったんで、廊下で彼と会ったときは嬉しかったですね。ちゃんと挨拶して(笑)。あとね、マンチェスターも良かったんですよ。あそこは熱かったです、音楽カルチャーそのものが……もう熱い。ロンドンはジャズ・カフェで、アナ・ロクサーヌといっしょでしたね。

■共演した人で、とくに印象に残っているのは誰ですか?

藤田:ロレイン・ジェイムスですかね。ミューテックでいっしょの会場だったんですけど、格好いいと思いました。それから2年後に行ったヨーロッパは、だいたい会う人会う人、みんないい人たちで、楽しかったです。すごいなと思ったのは、どの会場も音が完璧なんですよ。エンジニアの人のスキルがすごい。たとえばロンドンのジャズ・カフェでやったっときは、飛行機が遅れたので、会場に到着したのがもう、開演の10分前とかだったんです(笑)。だから、リハーサルなしのぶっつけ本番。それでも音が完璧でした。『古風』のセットは、けっこう難しいんですけどね。

■それはすごいですね。ヨーロッパは、エレクトロニック・ミュージックの社会的地位も芸術的な評価も人気も、日本よりもぜんぜん高いですからね。

藤田:あと、ぼくのリスナーも、ぼくがいっしょに仕事をしている人たちも若いんですよ。『怪談』を出したシンガポールのレーベルの人たちは20歳くらいだったし、ロンドンの〈Métron〉も20代の人たちがやっていたし、ぼくはもう30代だったけれど、まわりが若い。

そして彼は最後に、この取材で何度も使っている言葉を繰り返した。「ぼくはずっとひとりでやっていて、どこかのシーンに属していたわけじゃなかった。だから、小さなシーンのなかで誰かに聴かせていたわけでもないし、自分の音楽がどんな風に聴かれるのか、まったくわかっていなかったんです。それが、出してみたら、自分がまったく接していなかった人たちがこんな風にいろいろ聴いてくれて、なんか、面白いですよね」

おそらくは、ほとんどの海外のリスナーには日本が「怪談」の国であるという歴史どころか、「冥丁」という名前のニュアンス(すなわち冥界の使者)もわからないわけで、そうなるとほとんどサウンドのみを頼りに藤田大輔の世界を楽しんでいることになる。だが、これは重要なことだ。自国の文化を素朴に愛することが、ナショナリズムや排外的意識との暗い共鳴関係にあるとは限らないし、そもそも藤田大輔がやっている音楽はこのうえなくコスモポリタンで、いとも簡単に国境を越えることが可能なエレクトロニック・ミュージックだ。

それにしても、アメリカやイギリスのとくにフォーク/ロック音楽には自国の歴史や愛すべき記憶を題材としたものが多いのに対して、日本にそれがないのは、懐かしむべき過去などないと未来に集中するアフロ・フューチャリズムとは別の理由の、中途半端に西欧化された内面、そして良くも悪くも、過去を思い出せるものならさっさと捨ててしまえという感情を潜在的に持っているからなのだろうか。ことにフォークからロック、テクノにいたるまで(たとえそれが異教徒的なるものだとしても)古物商的情熱に溢れているイギリスの音楽を聴いていると、我に返ったときにそうしたもやもやとした思いを抱いてしまうことがある。

ぼくは冥丁の、セピア色のエレクトロニカを聴きながら、いまからおよそ40年前のゲルニカおよび戸川純、細野晴臣、坂田明、土取利行、あるいはボアダムスの一部の楽曲のことを思い出していた。これらの楽曲のなかにも、日本において、巨大な何者かに奪われた無垢なる記憶を奪い返そうとするかのような、冥丁とも通じる過去と未来のハイブリッドがあったように思う。冥丁の音楽は、いまの日本の奇妙な風景を捉えつつも、昔の日本とのタイムトラベルの入口でもある。

「奇妙な」に相当する英語の「weird」は、その語源を辿っていけば「wind」があり、「weird」は、1960年代に、自国のなかに理想郷を作ろうと夢想したヒッピー世代が、正当性に対する他者性を肯定するニュアンスとして使った言葉でもある。グリール・マーカスはアパラチア山脈にこだまする伝承音楽と接続したザ・バンドとボブ・ディランから見えるミステリアスな過去を「weird America」と形容し、今日でもその呼称は、基本的には自国のフォークロア(すなわち歌)に根ざした音楽を指している。いまのところ冥丁の楽曲にフォークロアはないし、その基盤は欧米からの影響を元に発展させたものではあるが、彼の音の蜃気楼は、日本の風景や記憶がなければ成立しないこともたしかだ。

かつて明治政府は浮世絵を、それがゴッホをはじめとする西欧の芸術に影響を与えていたことを知らず、低俗な文化として、すなわち「weird」な日本を処分した。冥丁の音楽は、海外ファッション・ブランド店が建ち並ぶ渋谷/原宿が周縁化した日本や、政府が支援しているcool Japanでもない、もうひとつの日本、weird Japanを発掘し、上書き、改良する。誰かがやるべきことだったし、それを彼がやったのだ。

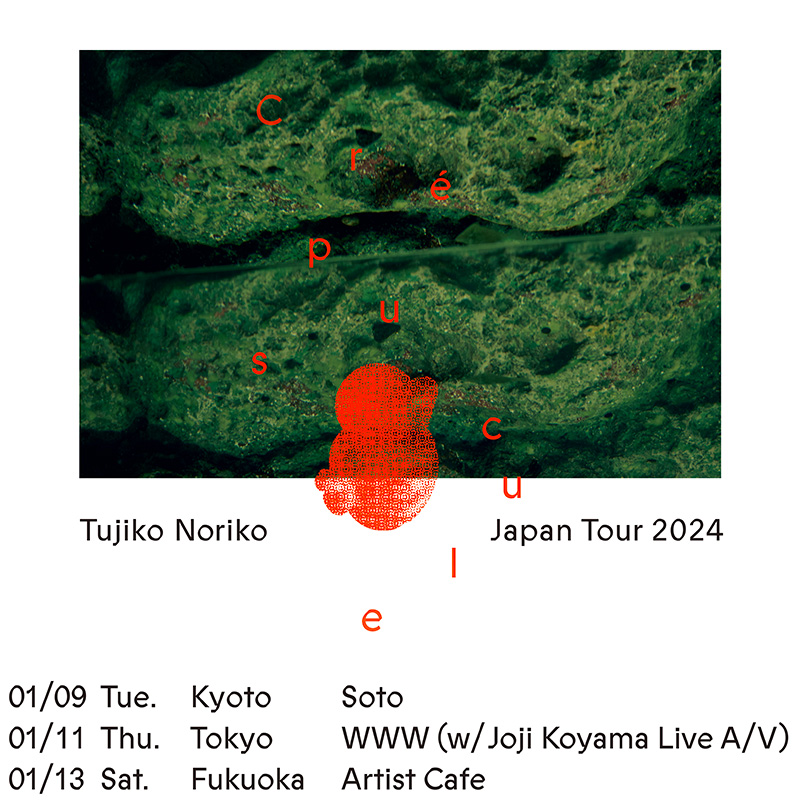

『古風』完結篇 Tour 〜瑪瑙〜

2/23(金・祝)豊田・VINCENT

2/24(土)大阪 ・CIRCUS

2/25(日)和歌山・あしべ屋妹背別荘

3/3(日)岡山・玉野 東山ビル

3/9(土)前橋・臨江閣

3/16(土)札幌・PROVO

3/22(金)熊本・tsukimi

3/23(土)福岡・UNION SODA

3/24(日)別府(会場:TBA)

※東京公演ももちろん開催します!日程は年明けに発表予定。

※冥丁の体調不良のためツアーの開催延期をさせて頂くことになりました。本人の体調が回復次第、新たな日程を発表させていただきます。[2024年1月11日追記]