思い返せばペイヴメントも、いわゆるオルタナのくくりで語られることが多かったような気がする。だがスティーヴン・マルクマスの背景はもっと違うところにあるのであって、それがマルクマスの音楽の分類の難しさもとい魅力にもなっていたわけだけれど──ともあれ彼はめでたく新しいアルバムを完成させた。今回はエレクトロニックに寄った内容になっている模様。現在、スーパーオーガニズムのメンバーが手がけたという新曲“Rushing the Acid Frat”のMVが公開されている(スーパーオーガニズム→スピーディ・J→「アシッド」……ってのは深読みしすぎか)。きっとマルクマスの第一声を聞いただけで往年のファンは悶えることだろう。発売は3月15日。

STEPHEN MALKMUS

ペイヴメントでの活躍でも知られるスティーヴン・マルクマス、3月15日に発売を控える最新アルバム『Groove Denied』から新曲をMVとともに公開! スーパーオーガニズムのメンバーが手掛けたポップでサイケなアニメからは目が離せない! 国内盤のみに収録されるボーナストラックも決定!

過去の音楽の単なる焼き直しではなく、これまでの歴史を守りつつ、自分たちのアイデンティティーを保ち、常に楽しみながら制作を続けてきたスティーヴン・マルクマス。昨年発売されたスティーヴン・マルクマス&ザ・ジックスのアルバム『Sparkle Hard』は Pitchfork、Rolling Stone、SPIN などの多数のメディアでアルバム・オブ・ザ・イヤーを獲得している。

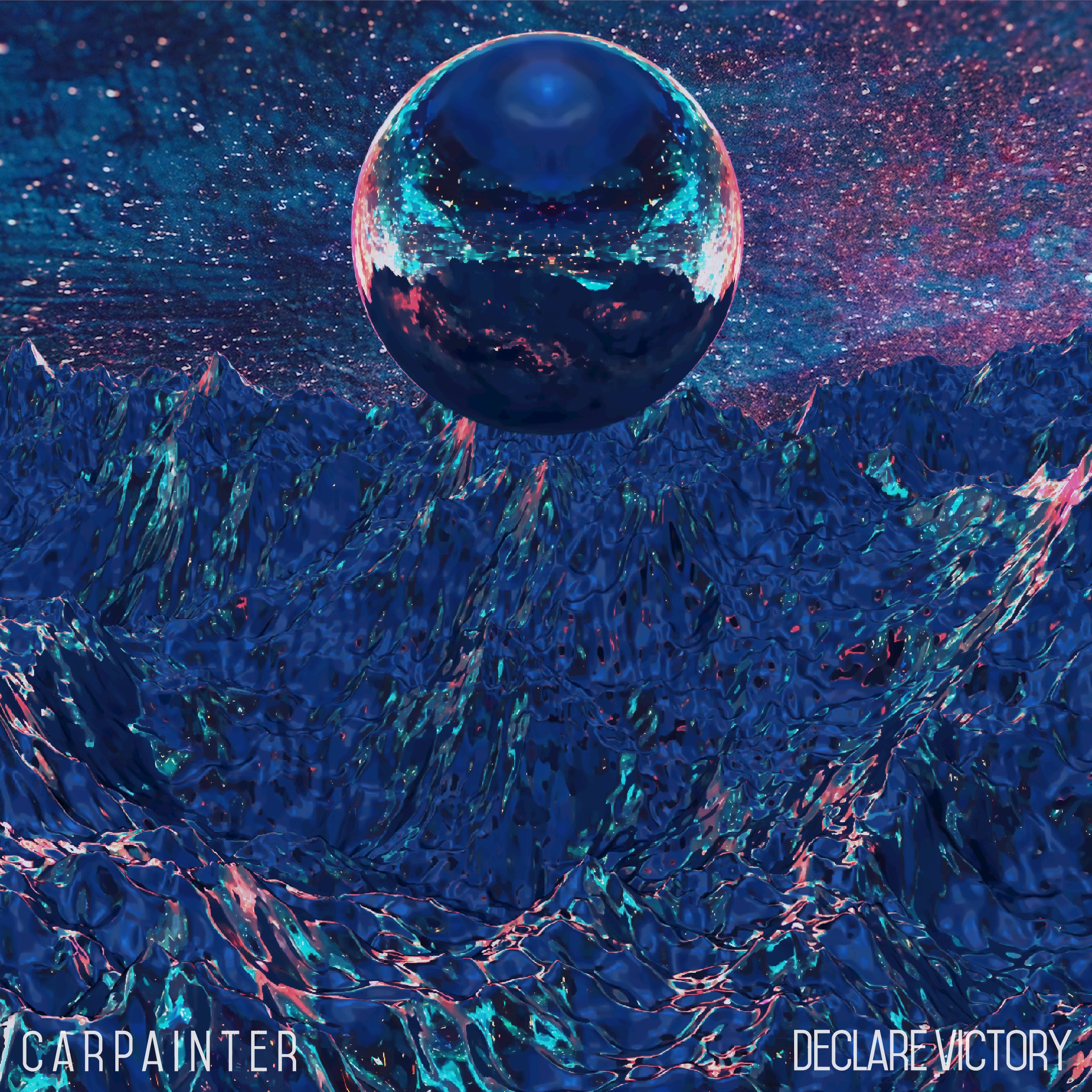

〈Matador Records〉から3月15日にリリースされる新作アルバム『Groove Denied』は、スティーヴン・マルクマス曰く「(人々に)受け入れられなかった」作品で、マルクマスならではのエレクトロニック・アルバムに仕上がっている。

80年代のニュー・ウェイヴ・シーンなどの影響を感じさせる同アルバムから今回、新曲“Rushing The Acid Frat”がMVと合わせて公開された。マルクマスは、大学時代の友人との思い出からインスパイアされたという新曲を「スター・ウォーズに出てくるバーのシーンのサウンドトラック」だと表現している。同時に解禁された新曲のアニメMVは、スーパーオーガニズムの映像担当ロバート・ストレンジが手掛け、マルクマスが「トリップ」して幻覚を見ている様子を描いたサイケでポップな仕上がりとなっている。

待望の最新アルバム『Groove Denied』は、3月15日(金)に発売される。国内盤CDにはボーナストラックとして“Funeral Bias”と“Moog Police”の2曲が追加収録され、歌詞対訳と解説書が封入される。現在 iTunes Store でアルバムを予約すると、既に公開されている“Viktor Borgia”と今回公開された“Rushing The Acid Frat”がいち早くダウンロードできる。

Stephen Malkmus - Rushing The Acid Frat

https://youtu.be/LDiqO5VhFPw

Stephen Malkmus – Viktor Borgia

https://youtu.be/YlC8uz47qGo

おかしなポップの世界へと道を外れた心躍る作品 ──Rolling Stone

“Viktor Borgia”は80年代初めのポスト・パンクの影響を受けたシンセの要素が散りばめられ、一風変わった実験のよう ──NPR

たるんだ中年の米国人は、ギターを置いたエリートのロック・ミュージシャンというより、エレクトロニック・ミュージックに浸っている ──Vulture

label: Matador / Beat Records

artist: Stephen Malkmus

title: Groove Denied

cat no.: OLE14333

release date: 2019/03/15 FRI ON SALE

BEATINK: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10080

Tower Records: https://tower.jp/item/4857974

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B07N6KXK6N/

HMV: https://www.hmv.co.jp/product/detail/9583967

Apple Music: https://itunes.apple.com/jp/album/groove-denied/1449105904?app=music&ign-mpt=uo%3d4

iTunes: https://itunes.apple.com/jp/album/groove-denied/1449105904?app=itunes&ign-mpt=uo%3d4

Spotify: https://open.spotify.com/album/4gaxzhvf4uihwxogaas4sx

[TRACKLISTING]

01. Belziger Faceplant

02. A Bit Wilder

03. Viktor Borgia

04. Come Get Me

05. Forget Your Place

06. Rushing The Acid Frat

07. Love The Door

08. Bossviscerate

09. Ocean of Revenge

10. Grown Nothing

11. Funeral Bias (Bonus Track For Japan)

12. Moog Police (Bonus Track For Japan)