“悪行と善行の観念を越えたところに平原が広がる。我々はそこで会おう” ジャラール・ウッディーン・ルーミー(13世紀ペルシャの神秘主義詩人)

ジョン・ハッセルに電話インタヴューしたのはちょうど1年前の昨年7月だった。

実はそのとき、もしかしたらこれが最後の取材になるんじゃないか……という予感があった。彼の問答には、明晰さのなかにも随所で精神的衰弱が垣間見られたから。取材3ヶ月前の同年4月には、ジョン・ハッセルの生活サポートのためのファンドが立ち上がったことをブライアン・イーノがツイートしていたが、当時ハッセルは、骨折治療とコロナ禍での健康不安により生活が困窮していたという。昨年の新作『Seeing Through Sound』により、新たなリスナーを増やしていただけに、彼の逝去はあまりにも残念だ。

件のインタヴュー記事では『Seeing Through Sound』のことだけでなく、過去のキャリアについてもかなり語ってもらった。彼の業績に関する総論的追悼文をここで書いても、インタヴュー記事の内容の繰り返しになってしまうので、ここでは、彼の音楽的基盤から枝葉まで、その具体例を聴きながら改めて全体像を把握することで、追悼文に代えさせていただく。

ジョン・ハッセルに多大な影響を与えた音楽家たち

1. Stan Kenton『This Modern World』(53年)

ハッセルは1937年3月、米テネシー州メンフィスに生まれた。父親が大学時代に学生バンドで吹いていたコルネットを手にしたのが小学生の時。十代半ばになるとジャズに親しみつつ、ジュークジョイント(黒人向け音楽バー)にも通っていたという。とくに魅せられたのが、スタン・ケントンのビッグ・バンドだ。“プログレッシヴ・ジャズ”を標榜し、斬新なアンサンブルを展開したケントンの50~60年代の作品は、いま聴いても驚かされる。「第四世界」の種のひとつがこの奇妙なハーモニーとリズムのなかにはあった。ちなみに、デビュー当時のキング・クリムゾン(とくにイアン・マクドナルド)もケントンに絶大な影響を受けていた。

2. Karlheinz Stockhausen「Gesang Der Jünglinge (少年の歌)」(56年)

ハッセルはNYなどでトランペットと作曲を学んだ後、妻のマーガレット(70年代に離婚後は、前衛専門のピアニスト、カトリーナ・クリムスキーとして活動)と共にドイツに渡り、現代音楽の大家カールハインツ・シュトックハウゼンに3年弱(64~66年)師事した。カンのイルミン・シュミットやホルガー・シューカイもクラスメイトだった。渡独前からシュトックハウゼンの「少年の歌」(ミュジーク・コンクレートと電子音楽を統合した初期の傑作)に心酔し、切ったり貼ったりのテープ・マニピュレーションを独自に試みていたというハッセルは、留学時代には、50年代米国ジャズ・ヴォーカル・グループ、ハイ・ロウズの作品をコラージュしたりもした。シュトックハウゼンの下で習得した電子機器の使い方やプログラミング、テープの切り貼り等の技術は、80年代以降の彼のサンプリング・ワークの土台になった。

3. Terry Riley『In C』(68年)

「私は彼のことが大好きだったし、お互いの妻も含め、ひとつの家族のような関係だった」と語るように、ドイツから米国に戻ったハッセルがもっとも親しくつきあい、また影響も受けたのがテリー・ライリーだ。帰国したハッセルを待ち受けるように60年代後半の米国現代音楽界で沸騰しつつあったのが現代音楽のニュー・モード、ミニマリズムだが、そのブレイクスルーの象徴的作品であるライリー『In C』の初録音盤(68年)にはハッセルと妻マーガレットも参加している。

4. Pandit Pran Nath『Ragas』(71年)

ハッセルは、テリー・ライリーとともにミニマリズム・ムーヴメントを牽引していたラ・モンテ・ヤングのドローン・プロジェクト《Theater of Eternal Music(永久音楽劇場)》にも加わり(ヤングの74年のライヴ盤『The Theatre Of Eternal Music - Dream House 78'17"』に参加)、そこから導き出した「垂直の音楽」(時間軸に沿った旋律聴取ではなく、微細な音色や倍音などの感知を通して音の深奥まで下降し体得する音楽的アナザー・ヴィジョン)という概念を元に、やがて「斜めの音楽」という独自の世界を目指していった。その思考過程を土台固めしてくれたのが、すでにライリーとヤングが師事していたインド古典声楽の大家パンディット・プラン・ナートだ。ハッセルは72年、ヤング夫妻に同行してインドに赴き、ナートの下でインド古典声楽の修業をした。やがて、音のなかに曲線を描くナートの歌唱技術は、トランペットを共鳴管として歌わせるハッセルの演奏技法そのものとなっていった。ハッセルはナートから学んだことを「自分の音楽の中で最も大きなポジションを占める」と告白している。

5. Μiles Davis“He Loved Him Madly”(74年)

ライリー&ヤングやパンディット・プラン・ナートと並びハッセルの表現にもっとも大きな影響を与えたのがエレクトリック期(60年代末期~70年代半ば)のマイルズ・デイヴィスだ。ピックアップを仕込んだマウスピースを歌うように響かせ、エンヴェロープ・フィルターなどで電気処理するというハッセルの演奏技法は、当時のマイルズのワウ・ペダルを参考にしたものであり、その技法は今日ニルス・ペッター・モルヴェルなどによってさらに発展している。ハッセルはいくつかのインタヴューでとくに愛着のあるマイルズの作品として『On The Coener』(71年)や『Live-Evil』(72年)などを挙げているが、音色やムードが最も近いのは『Get Up With It』のA面曲“He Loved Him Madly”だろう。これがハッセルのソロ・デビュー作『Vernal Equinox』に直接的に影響を与えたことは想像に難くない。

11枚で俯瞰するジョン・ハッセルの軌跡

1. Jon Hassell『Vernal Equinox』(77年)

ジョン・ハッセルの名前と「第四世界」なる新コンセプトを一躍世界に広めたのは言うまでもなくブライアン・イーノとの連名で発表された『Fourth World Vol. 1 - Possible Musics』(80年)だが、そこで示された斬新なサウンド・プロダクションの大半、そして彼の表現の核である夢幻的官能性は既にこのソロ・デビュー作の中に十分すぎるほど認められる。キーワードの「第四世界」こそ明記されてはいないが、コンセプト自体はこの何年も前から彼の頭のなかにはあった。乱暴に言ってしまえば、本作にイーノがエレクトロニクスでトリートメントを加えたのが『Fourth World Vol. 1 - Possible Musics』だったのだ。米ピッチフォーク誌の「アンビエント・アルバム歴代ベスト50」リストでも47位に選出されているが、個人的にはベスト10に入れるべき作品だと思う。ハッセルは近年のインタヴューでこう語っている。「当時私は、電子技術を組み合わせた管楽器によってラーガとミニマリズムの相克を探求していた。最近、本作に内包された種子が自分にとっていかに重大なものだったかが改めてわかり、驚嘆した」

録音は76年、トロントのヨーク大学エレクトロニク・メディア・スタジオ。参加しているのは、「永久音楽劇場」の仲間であり、人体の自律神経を用いた音楽作品 (バイオ・フィードバック・ミュージック) で一躍注目を集めていた実験音楽家デイヴィッド・ローゼンブーム、純正律や現代音楽的ガムランなどで80年代に有名になる実験音楽家ラリー・ポランスキー、パリから米国に移ったばかりのブラジル人パーカッション奏者ナナ・ヴァスコンセロスなど、実験音楽と民族音楽の両方を自在に行き来するクセ者ばかり。そしてエンジニアを務めたのは、80年代以降、ブライアン・イーノやダニエル・ラノワの右腕的コラボレイターとして、あるいはリアルワールド系作品のプロデューサーとして大活躍することになるマイケル・ブルック。当時パンク・シーンでギターを弾いていたブルックは、ここでのハッセルとの出会いをきっかけに、世界中の民族音楽に興味を持つようになったという。

2. Talking Heads“Houses In Motion”(80年)

「こういう作品を待ち望んでいた」と絶賛したとおり、『Vernal Equinox』はブライアン・イーノに絶大な影響とインスピレイションを与えた。そしてハッセルもまた、イーノとの出会いをきっかけにポップ・ミュージック・シーンと関わり始めた。その最初のコラボ・ワークが、トーキング・ヘッズの傑作『Remain In Light』 への参加だ。アフリカ音楽のリズムを大胆に取り込んだ本アルバムへの賛辞“原始と電子の融合”は、そのままハッセルの「第四世界」のコンセプトでもある。翌年出たイーノとデイヴィッド・バーンの連名による『My Life In The Bush Of Ghosts』にはハッセルは参加しなかったが、そこで展開されたエスノ・エレメントのコラージュ・ワークは、元々はハッセルのアイデアであり、後年彼はインタヴューで「二人にパクられた」と恨み言をつぶやいている。

3. Jon Hassell『Aka / Darbari / Java - Magic Realism』(83年)

ハッセルは、マレー半島の山岳少数民族セノイ族の夢理論をモティーフにした『Dream Theory In Malaya (Fourth World Volume Two)』(80年)を経て、この次作では「第四世界」上に「マジック・リアリズム」という新コンセプトを積み重ねた。ここでは、世界初のデジタル・サンプリング・キーボード「Fairlight CMI」を導入し、ピグミーのコーラスやセネガルのドラム、イマ・スマックのレコードなど様々なサウンド・エレメントを細分化、再構築している。サンプリング/コラージュやミニマリズム、インドのラーガなどから始まったハッセルの初期キャリアの、これが最高到達点だろう。

4. David Sylvian「Brillant Trees」(84年)

ハッセルが参加したロック系作品のなかで、『Remain In Light』と並びもっとも有名かつ印象的なのが、デイヴィッド・シルヴィアンの初ソロ・アルバム『Brilliant Trees』だろう。全7曲中の2曲でトランペットを演奏。ハッセルの参加がどういう経緯だったのかは不明だが、本アルバムには元カンのホルガー・シューカイ(ハッセルとはシュトックハウゼンの同門)も参加しており、もしかしたらホルガー経由(推薦)だったのかもしれない。ちなみにカンにも「第四世界」とは似て非なる「E.F.S.(Ethnological Forgery Series=民族学的偽造シリーズ)」というコンセプチュアル・ワークがあった。

5. Kronos Quartet「Pano da costa (Cloth from the Coast)」(87年)

クロノス・クァルテットがハッセルに委嘱した弦楽四重奏曲。クロノスのアルバム『White Man Sleeps』に収録。ハッセルをクロノスに紹介したのは、クロノスにたくさんの楽曲を提供しているテリー・ライリーである。ここでの演奏にはハッセルは参加していないが、楽曲自体はハッセルの世界そのものだ。おそらくここから発展したのだろう、クロノスの93年のアルバム『Short Stories』ではハッセルの師パンディット・プラン・ナートが歌った曲も入っている。

6. Jon Hassell/Farafina『Flash Of The Spirit』(88年)

デビュー作『Vernal Equinox』で電子音楽家デイヴィッド・ローゼンブームにもンビラやタブラ等を担当させるなど、当初からパーカッションに強いこだわりを持っていたハッセルがブルキナファソの伝統音楽打楽器アンサンブル(7人編成)ファラフィーナとガップリ四つに組んだ作品。バラフォンやタマ、ジャンベなどが複雑に織り成すアフリカン・ポリリズムのなかをハッセルの電化トランペット/キーボードが蛇行する様は「第四世界」音楽のわかりやすいサンプルか。パーカッシヴな名曲としては、同年にジャン=フィリップ・リキエル他とイタリアでライヴ録音した「Pygmy Dance」(91年のオムニバス盤『Ai Confini / Interzone』に収録)もお勧めだ。

7. Les Nouvelles Polyphonies Corses With Hector Zazou「In La Piazza」(91年)

フランスの前衛室内楽ユニット「ZNR」での活動を経て、80年代にはアフリカ他世界中の伝統音楽を独自に加工したキッチュなエスノ・ポップで名を馳せた才人エクトール・ザズー。なかでも人気が高いのが、コルシカ島のポリフォニー・コーラスを素材にしたアルバム『Les Nouvelles Polyphonies Corses Avec Hector Zazou』だ。ハッセルは3曲に参加。様々な声とトランペットがもつれ合いながら描くヒプノティックな曲線が美しい。

8. Jon Hassell & 808 State「Voiceprint」(90年)

ハッセルは都市のノイズに焦点を当てた90年のアルバム『City:Works Of Fiction』あたりからクラブ・ミュージックやヒップホップとも接近しはじめた。同年には『City:Works Of Fiction』のオープニング・ナンバー「Voiceprint」の808 Stateリミックス・ヴァージョンを含むミニ・アルバムと12インチ・シングル「Voiceprint」もリリース。後年にはリカルド・ヴィラロボスやアルカなどもハッセルをサンプリングしている。

9. Jon Hassell & Bluescreen『Dressing For Pleasure』(94年)

パブリック・エナミーをヴォーカル・サンプリングした『City:Works Of Fiction』以上にヒップホップ色濃厚な作品がブルースクリーン(DJを含む4人組)と組んだ『Dressing For Pleasure』だ。デューク・エリントンのエキゾティック・チューン“Bakiff”を含む細かいサンプリングで精緻に構成しつつ、全体を貫くのはブレイクビーツ。

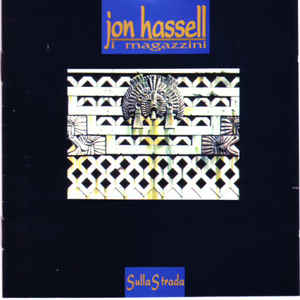

10. Jon Hassell / I Magazzini「Temperature Variabili」(95年)

ハッセルはライ・クーダー絡みの映画音楽にもいくつか参加しているが、『Sulla Strada』はイタリアの前衛劇団「イ・マガッツィーニ」の演目のための音楽集だ。アルバム全体にわたりハッセルが過去に試みてきた様々な技法やスタイルがちりばめられ、随時、イ・マガッツィーニの声もランダムに混入される。サウンド・スペクタクルとして非常にヴァラエティに富み、面白い作品だ。

11. Jon Hassell『Fascinoma』(99年)

ナット・キング・コールのスタンダード・ナンバーとして有名な“Nature Boy”(モンド/エキゾティカ文脈で知られる奇人作曲家エデン・アーベの作)で幕を開け、デューク・エリントンのナンバーなどもカヴァした異色アルバム。ハーモナイザー等エフェクターなしの素ペット演奏も聴ける、一種のジャズ回帰/回顧作。しかしバンスリや木魚の音が突然出てきたり、「キャラヴァン」にタンブーラが妖しく絡みつく「Caravanesque」なんてのがあったりと、どこまでもハッセル・フィルターを通した幻想のジャズである。ジャズ・ピアニストのジャッキー・テラソンが全面参加し、プロデュース/ギターはライ・クーダー。