SWEET SOUL45 10選

1 |

Chain Reaction - Lady In Red - Oshowleo イベント『EXTRA!EXTRA!@青山蜂』でもご一緒させていただいているDJ TUS-ONEさんから教えていただいた一枚。このSweetでありながらややBitterなSoulはStep Brothersもサンプリングしました。 https://www.youtube.com/watch?v=6Ks0aEwk2JY |

|---|---|

2 |

Reggie Saddler Revue - I've Been Trying - De-Lite 巨匠Curtis Mayfield作の『The Impressions/I've Been Trying』のナイスカバー。ストリングスが効いたアレンジがバシバシ決まってます。 https://www.youtube.com/watch?v=fs9XkJYDcds |

3 |

Johnson,Hawkins,Tatum & Durr - A World Without You - Capsou 2015年の秋に発表された日本を代表する北海道のリリシストのあるトラックでサンプリングされたNorthan Soul Classic。自分も使おうと思ってただけに、そのトラックを聞いた瞬間、うわ!っと言ってしまいました。 https://www.youtube.com/watch?v=8KSbO1Pujr8 |

4 |

The Perfections - Love Storm - Drive 愛の嵐というわりには、かなりゆったりとしたナンバー。やはり、恋は焦らずじっくりゆっくりと、ということなんでしょうか。T.K.といえばのClarence ReidとWilli Clarkeが制作してあるだけあって間違いないです! https://www.youtube.com/watch?v=99drX_oxgxc |

5 |

The Emotions - Love Of A Girl - Vardan VoltのThe Emotionsとは別グループの1965年産Soul。高円寺の名店universoundsさんで試聴させていただいて、一撃でヤラれちゃって買わせていただきました。5人組男声ファルセットをじっくり堪能できます。 https://www.youtube.com/watch?v=PhJkUXnGxWo |

6 |

Carol Anderson - Tomorrow Is Not A Promise - Soul "O" Sonic MadlibもSmoke Breakでサンプリングしたデトロイトソウル。疾走感のある楽曲で聴いていて気持ちがいいです。 https://www.youtube.com/watch?v=ArBaxzLao_I |

7 |

Silent Majority - Frightened Girl - Hot Wax こちらも疾走感のあるデトロイトソウル。14kt,Madlib,Roc Marcianoがサンプリングしてます。特にRoc Marcianoのミニマルな使い方には度肝を抜かされました。 https://www.youtube.com/watch?v=WZX7IcsesJU |

8 |

The Continental Four - (You're Living In A) Dream World - Jay-Walking イントロの壮大さでぶっ飛ばされてしまうSweet Soul Classic。1stアルバム『The Continental 4/Dream World』からのシングルカット。Ayatollahがサンプリングして見事なChop&Flipをカマしております。 https://www.youtube.com/watch?v=_X8Rw-Y87So |

9 |

Fragile: Handle With Care - Loving(Sweet Thing) - Exit Six これまたuniversoundsさんで惚れてしまって購入。Beatが強めながら女声ファルセットが心地よいです。 にしても、直訳で『割れ物:取扱注意』はアーティスト名なんでしょうか。 https://www.youtube.com/watch?v=rLojehO5vvc |

10 |

The Temprees - (Girl) I Love You - We Produce 最後はSweet Soulらしく直球なタイトルを。The Tempreesの1stアルバム『Lovemen』からのシングルカット。 この曲に限ったことではないですが、ファルセットの心地よさったらないです。Alicia Keysネタではありますが、この際それは横へ置いておきますか。 https://www.youtube.com/watch?v=HfXHsSRNM1o |

まだまだ掘りの足りない若輩者とは自覚しつつ、ここ数年買い続けておりますSweet Soul45を僭越ながらご紹介致しました。

近年の7インチレコードブームにより大方値段は高くはなっておりますが、その分レコ屋での回転もよくなってる気がするので、まだまだ多くのレコードに出会いたい私としてはありがたい限りだと思っております。

基本サンプリングミュージックの観点から選んでおりますので、諸先輩方からのお叱りのお言葉はごもっともでございますが、「あぁ、そういう青二才もいるのか」程度にご容赦願えればこれ幸いかと。

ついでといってはなんですが、11月に私のOriginal Beat CD Album『MONK_61CLICK a.k.a. MONK.T - FIND&FLIP - Well-def Lab.』をリリースいたしまして、上記の10選からも数曲ネタとして使っております。

そちらも合わせてチェックしていただけたら、ありがたきしあわせ!!

<MONK.Tプロフィール>

2008年に京都の寺院にて一年間曼荼羅内に身を投じて修行し両界大日如来の秘印を授かった僧侶であり、

ジャンル関係なく様々なレコードからサンプリングするBEAT MAKERでもある。

渋谷The roomにて行われていたBEAT JUNKYイベント"Trane."に参加、

2011年にはBEAT集「Search&Flip vol.0」を発表し、その名前を着実に世間に広めていく。

渋谷ORGANBARにて行われてる"BRING IT ON"から発売されたMIX CDにintroを提供し、

2014年1月にDJ ARTとのMIX CD「BRING IT ON vol.2」、同年9月にはDJ SHOKIとMIX CD「STOP LOOK LISTEN」をリリース。

自身の耳のみを頼りにレコードを探し続け、サンプリングソース・現行HIPHOP・SWEET SOUL45s等をDJ PLAYし、また、機材を使ったBEAT LIVEも披露している。

現在、「EXTRA!EXTRA!@青山蜂」「BRING IT ON@Organbar」に参加し、2015年11月にBEATアルバム「FIND&FLIP」を投下し、今後も制作に勤しみ続ける。

<リリースインフォ>

・MONK_61CLICK a.k.a. MONK.T -

FIND&FLIP - Well-def Lab.

日本国内屈指のVINYL DIGGERが名を連ねるイベント"EXTRA!EXTRA!@青山蜂"に参加しているMonk.TがMONK_61CLICK名義で世に放つBEAT ALBUM。

日々レコ屋に足を運びレコード棚を隈無く探し掘り当てたサンプリングソースをMPC3000,MPC200XLで構築し直したタフなトラックたち。

そのどこか古くも暖かい音は'90sHIPHOPマナーを感じさせるだけではなく、新たなHIPHOPサウンドとしてリスナーの耳に届くははずである。

マスタリングはBEATBAKAYALOWのkabeyah氏が担当。その上質な音と共に、MONK_61CLICKワールドを是非とも楽しんでいただきたい。

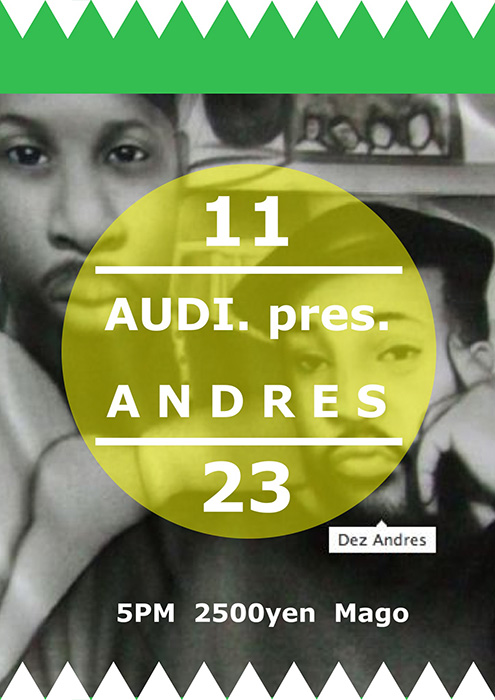

Andrés(アンドレス)は、Moodymann主宰のレーベル、KDJ Recordsから1997年デビュー。ムーディーマン率いるMahogani Musicに所属し、マホガニー・ミュージックからアルバム『Andrés』(2003年)、『Andrés Ⅱ 』(2009年)、『Andrés Ⅲ』(2011年) を発表している。DJ Dezという名前でも活動し、デトロイトのHip Hopチーム、Slum Villageのアルバム『Trinity』や『Dirty District』ではスクラッチを担当し、Slum VillageのツアーDJとしても活動歴あり。Underground Resistance傘下のレーベル、Hipnotechからも作品を発表しており、その才能は今だ未知数である。2014年、DJ Butterとの共作ラップ・アルバム、DJ Dez & DJ Butter 『A Piece Of The Action』をリリース。2012年、 Andrés自身のレコードレーベル、LA VIDAを始動。レーベル第1弾リリース『New For U』は、Resident Advisor Top 50 tracks of 2012の第1位に選ばれた。パーカッショニストである父、Humberto ”Nengue” Hernandezからアフロキューバンリズムを継承し、Moodymann Live Bandツアーに参加したり、Erykah Baduの “Didn’t Cha Know”(produced by Jay Dilla)の録音では密かにパーカッションで参加している。デトロイトローカルの配給会社が運営するレーベル、Fitから作品を残すA Drummer From Detroitとは、彼である。アンドレス本人のInstagramでも公開していたが、現在new album『Andrés Ⅳ』を制作中との事であり、そのリリースを間近にひかえての緊急来日が決定した。

Andrés(アンドレス)は、Moodymann主宰のレーベル、KDJ Recordsから1997年デビュー。ムーディーマン率いるMahogani Musicに所属し、マホガニー・ミュージックからアルバム『Andrés』(2003年)、『Andrés Ⅱ 』(2009年)、『Andrés Ⅲ』(2011年) を発表している。DJ Dezという名前でも活動し、デトロイトのHip Hopチーム、Slum Villageのアルバム『Trinity』や『Dirty District』ではスクラッチを担当し、Slum VillageのツアーDJとしても活動歴あり。Underground Resistance傘下のレーベル、Hipnotechからも作品を発表しており、その才能は今だ未知数である。2014年、DJ Butterとの共作ラップ・アルバム、DJ Dez & DJ Butter 『A Piece Of The Action』をリリース。2012年、 Andrés自身のレコードレーベル、LA VIDAを始動。レーベル第1弾リリース『New For U』は、Resident Advisor Top 50 tracks of 2012の第1位に選ばれた。パーカッショニストである父、Humberto ”Nengue” Hernandezからアフロキューバンリズムを継承し、Moodymann Live Bandツアーに参加したり、Erykah Baduの “Didn’t Cha Know”(produced by Jay Dilla)の録音では密かにパーカッションで参加している。デトロイトローカルの配給会社が運営するレーベル、Fitから作品を残すA Drummer From Detroitとは、彼である。アンドレス本人のInstagramでも公開していたが、現在new album『Andrés Ⅳ』を制作中との事であり、そのリリースを間近にひかえての緊急来日が決定した。