砂原良徳 Subliminal [Limited Edition] Ki/oon |

か、か、か、か、か、か、か、か、と「サブリミナル」は極めて控えめにはじまる。スペイシーな鍵盤の音、ファットなシンセベースが聴こえる。さりげないフィルイン、それからはじまる16ビート......9年ぶりに砂原良徳の新曲を聴く。

砂原良徳は虚構を弄んでいた。亡き"過去"に惑溺し、存在しない"場所"を捏造した。われわれは彼のファンタジーを面白がって、その夢の世界に遊んだ。が、しかし、あるときから彼はそうした楽天主義的な遊びを止めてしまった。2001年に彼が発表した『ラヴビート』は、本人の話を聞いている限りでは、レディオヘッドの『キッドA』やゴッドスピード・ユー・ブラック・エンペラー!の『f#a#∞』、ポーティスヘッドの『サード』やマッシヴ・アタックの『ヘリゴランド』、ゴリラズの『プラスティック・ビーチ』、あるいはコード9&ザ・スペースエイプの『メモリー・オブ・ザ・フューチャー』、こだま和文の『スターズ』、ヘア・スタイリスティックスの『カスタム・コック・コンフューズド・デス』......といった作品と同類ということになる。要するに『ラヴビート』は、時代の暗闇と向き合いながら作られた作品なのだ。

が、しかし、砂原良徳の音楽は、それでもなお、音楽とは快楽であるという論から離れているわけではないように思える。深いメランコリーを有しながら、彼の音楽に逃げ出したくなるような重苦しさはない。実にエレガントで、ときには夢を見てしまいそうなほど甘ったるく、早い話、シリアスだが催眠的なのだ、1970年代に作られたジャマイカのダブがそうであるように。このアンヴィバレンスは彼の音楽の素晴らしい魅力ではないかと思う。

『ラヴビート』から9年ぶりの新作「サブリミナル」もまた、エレクトロニクスのなかに彼の強い気持ち(悲しみ、怒り、慈しみ、優しさ)が込められている。『ラヴビート』のようにメランコリックだ......が、と同時に現実を忘れそうなほどに陶酔的である。

いったい何年ぶりだろうか......本当に久しぶりに砂原"まりん"良徳に会った。

9.11にはじまって、グローバリゼーション、人間がどんどん生きにくい世のなかになっていく......世紀末が終わっても世紀末感はぜんぜん終わらない。そんななかで出すことは悪くはないなと思えてきたことだよね。

■いやー、久しぶり。まりん、ぜんぜん変わらないね。

砂原:そんなことないよ、だいぶ変わったよ。

■しかも9年ぶりじゃないですか。

砂原:アルバムはまだ出ていないからね。

■オリジナル作品としては9年ぶりなんだね。

砂原:そうだね。野田さんの予言通りになったよ。『ラヴビート』を出したときに野田さんが「10年は出さなくてもいいよ」って言ったからね。「ホントにその通りになりました」っていう(笑)。

■ハハハハ。

砂原:「もう10年出さなくてもいい」って言われたとき、「それはありえんだろう」と思ったけど、ホントにそうなっちゃったよ。

■取材で?

砂原:取材が終わってから飲みに行って、そう言ったんだよ。

■オレ、なんて言ったの?

砂原:「当分更新する必要がない」って言ったんだよ。

■そうか......、たしかに『ラヴビート』を聴いたときは感動したからね。本当に素晴らしい音楽だと思ったし......。『テイク・オフ・アンド・ランディング』(1998年)や『ザ・サウンド・オブ・70's』(1998年)のほうがキャッチーなんだけど......。

砂原:ギミックが多すぎるんだよね。

■そう......かもね。『ラヴビート』はテーマ自体は重たい作品だったし。それはともかく、あのさー、なんで9年もかかったの!?

砂原:ハハハハ!

■ホントにもう(笑)。

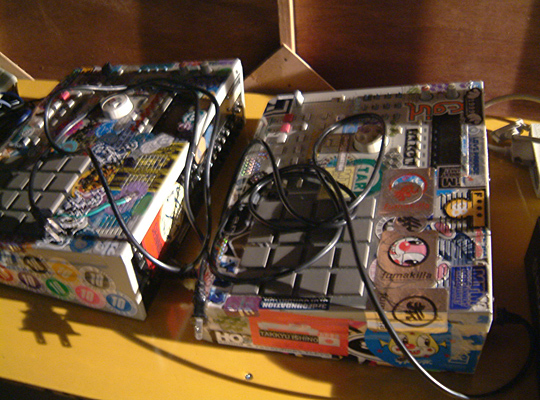

砂原:スタジオには毎日通っていたんだよね。土日もなく通っていた。

■まりんの〈クリング・クラング・スタジオ〉。

砂原:まあ、そんなもん(笑)。とにかくスタジオに行かない日はないんです。しかも起きてから10分ぐらいで家を出るんですね。で、スタジオで顔洗って歯磨きしたりする。寝たままスタジオに行ってスタジオで起きるって感じなんだけど。

■スタジオはずっと確保しているんだね。

砂原:あるよ。もう10年だね。

■そして毎日スタジオに足を運んでいたと。

砂原:だって何をやるにもスタジオに行かなければならないんだもん。まあたとえば、CMの動画を編集したりとか。

■仕事?

砂原:それは仕事じゃないけどね。趣味、遊びだね。そんなことをずっとやっている。そういうことは作品に影響しているけど。CMなんかは時代の空気みたいなのを反映しているし。CMを観ていると面白いんですよ。

■それだけ聞いていると、道楽的な人生を歩んでいるのね。

砂原:そうかもしれないけどさ。だからってさ、要らないところは要らないのよ。ご飯とかあんまり食べないしさ。コンビニのおにぎりを買ってくるでしょ。それを片手に持ちながら作業していると、いつの間にかおにぎりがカラカラになっている。だから、どんなところにもお金を注ぎ込んでいるような道楽じゃない。好きなことをやっているという意味では道楽的なのかもしれないけど。もちろん、いずれ作品を作るんだという前提でやっているんだけど。

■当然、焦りとかあるわけでしょ。

砂原:ないよ。

■いまは出たからそう言えるよね。

砂原:いやいや、焦りとかないよ。出なかったら出なかったまでだしさ。まあ、そういうつもりはなかったけど。出るだろうなとは思っていたけど。

■コーネリアスだって多作とは言えないけど、自分の音楽を更新しているじゃない。

砂原:そうだね。たしかに更新しているよね。バッファロー・ドーターだって最近更新したよね。

■自分だけおいてきぼりにされるっていう......。

砂原:いやいや(笑)。おいてかれてもいいかなと思っていたし、更新したとしても、中途半端な更新なら意味ないと思うし、やっぱり大きくアップデートしないと出す意味がないよなと思って。いま更新してもマイナーなアップデートにしかならないなと思って。

■それはクラフトワーク主義?

砂原:いや、クラフトワークじゃない。『ラヴビート』のときから新しいジャンルに関する興味がぜんぜんなくなったのね。他人が何をやっているのか気にならなくなった。"新しい"といよりも自分にとって普遍的なもの、モダンなものにウェイトがいった。まわりの人が何をやっているかなんてぜんぜん気にならない。

■だけどやっぱ、職業音楽家としてはさ。

砂原:なんかやらなければならないというのはあるよ。

■でしょ!

砂原:ハハハハ。

■だいたい4年ぶりでも久しぶりだと思うものだよ。9年はないよ。

砂原:いや、だけどさ、逆の考え方もあってさ。レコード会社の人には申し訳ないんだけど、「このゼロ年代をアルバム1枚で乗り切ったのは誰だ!」ってさ。

■ハハハハ!

砂原:そういう考え方もあるんだよ。

■その考え方いいね(笑)。

砂原:いや、野田さんが言ったんだよ、「10年出さなくていい」って!

■ハハハハ。

砂原:唯一、コピー・コントロールCDのあおりを食わなかったんだから。

■あー、それはそうだね。

砂原:コピー・コントロールCDなんか絶対に出しちゃいけない。あのときいろんなアーティストが嫌な思いをしていたのも見ているし、せっかく録音した作品が劣化した商品になっていくって......だいたい万引きするヤツが多いからって......、無銭飲食が多いからレストランの味を落とすって、あり得ないでしょ!

■たしかにね(笑)。

砂原:そんなのレコード会社だけですよ。まあ、言いたいこと言ってますけど(笑)。

■まあ、これは公式のインタヴューだからそういう強気なことを言ってるんだろうけど。

砂原:いや、強気でも弱気でもないんだけど。

■ハハハハ。

砂原:そんなオレの個人的なことなんかよりも、音楽業界というか音楽シーンというか、体力がどんどんなくなってきているなということのほうが頭にあったかな。

■どう思っていた?

砂原:シーンも縮小していったし、経済的にも小さくなっていったし、いままでみたいなやり方では通用しないんだろうなとは思っていますよ。でもね、それが良いことなのか悪いことなのか、それはどっちとも言えない。カルチャーって、無理矢理に保護するものでないと思うし。生活があって、自然に生まれてくるものだと思っているので。だから、「いまこの文化が危ない」とかいって「守ろう」というのも不自然だと思っているんだよね。だから、もし淘汰されたならそれは納得するしかないよねという。

[[SplitPage]]おいてかれてもいいかなと思っていたし、更新したとしても、中途半端な更新なら意味ないと思うし、やっぱり大きくアップデートしないと出す意味がないよなと思って。いま更新してもマイナーなアップデートにしかならないなと思って。

砂原良徳 Subliminal [Limited Edition] Ki/oon |

■まあ、産業的に見たらよく携帯やインターネットに食われたみたいなことを言われるけど、携帯やインターネットがまったくの害悪というわけでもないからね。

砂原:携帯やインターネットによって生まれた新しいカルチャーだってあるし、一概にダメだとは言えないからね。

■僕らが中学生ときは音楽鑑賞なんて趣味の王道だったから、悔しい気持ちもあるけどね。

砂原:ただ、僕らがポップ・ミュージックに関わるって、音楽を聴くってことだけじゃなかったじゃない。ジャケットというアートもあったし、レコード店を中心としたコミュニティもあったしさ、そういうのをぜんぶひっくるめてポップ・ミュージックだったわけで、音楽だけじゃないってことなんだよね。いまはでも、それがポップ・ミュージックのシーンのことではなく、音楽そのものの本質に向かってきているから、ポップ・ミュージックに付随するカルチャーが崩れてきてしまっていると思うんだよね。

■けっこう気にしていたんだね。

砂原:それはまあ、そうだよ。そこを考えなくなったらおしまいだからさ。

■まあ、そうだよね。じゃあ、9年間スタジオに通っていたっていう話は70%は信じるけど。

砂原:ハハハハ。だって最後の砦だもん。たとえば「3日間休もう」と。「さーてと何をしよう?」「あ、そうだ、スタジオに行こう」って。

■ハハハハ。

砂原:生活のいち部だよね。

■みたいだね。では、今回発表される4曲というのは、どういう風に捉えればいいんでしょうか?

砂原:つねに制作はしていたの。『ラヴビート』以降も何曲も作っているんだけどね。2004年にいちどアルバムにしようかっていう話もあったんだよね。でも、自分で通して聴いてみて、あんま面白くなかったの。だから止めたんだけど。実は完パケに近いカタチのものってあったし、CMに使われたものもあったから。曲のパーツに関して言えば、今回の4曲のなかには2002年のパーツも使われているから。

■そうなんだ。

砂原:でも、曲自体の構成に関しては、古くても2年前だね。

■その長いあいだできなくて、しかしできるようになったその一歩目というのは何だったの?

砂原:それはね、自分のなかで起こっていることというよりも、音楽シーンなのか社会全体なのかわからないけど、いま作品を作って出すことは有効だなと強く思えるようになったことだよね。その要素についてはいろいろあるんだけどね、9.11にはじまって、グローバリゼーション、人間がどんどん生きにくい世のなかになっていく......世紀末が終わっても世紀末感はぜんぜん終わらない。そんななかで出すことは悪くはないなと思えてきたことだよね。

■音楽性で言うと、今回の「サブリミナル」は『ラヴビート』の発展型だと思ったんだけど。

砂原:まあ、変化型だよね。

■メランコリーという点でもそうだよね。『ラヴビート』の頃はとくに環境問題を気にしていたよね。

砂原:環境問題もあるし、政治とか、ぜんぶだよね。

■「サブリミナル」はどうなんだろう?

砂原:環境問題はそのなかのひとつだよね。

■すべてではない?

砂原:「サブリミナル」というタイトルもそのなかのひとつだから。アルバムはもっと広い。まだ部分的にしか見せていないってことなんですね。

■曲時間がすべて5分前後になっていることは関係ある?

砂原:それは偶然じゃない。関係ある。『ラヴビート』は長かったからね。あまりにも長いと聴くほうも大変かもしれないし、長くすることにさほど意味がないんだったら、短くできるなって。整理していった結果がこれかな。

■長いのはもう違うって感じ?

砂原:いまでも好きだよ。それにつき合ってくれる人がいれば作りたいし。

■そうか。僕が『ラヴビート』の発展型だと思ったのは、曲全体が醸し出す"うねり"のようなものというか"グルーヴ"というのか、それがさらに際だっているなと思ったんだよね。ピッチも遅いでしょ。早くて120?

砂原:いいや、あって105(笑)。

■そう、"うねり"のようなものがすごいでしょ。

砂原:そうだね。

■表題曲(サブリミナル)の2曲目はあきらかにビートの構成を意識しているし。

砂原:ファンクだよね。

■前からファンクというキーワードは言っていたよね。広義のファンク?

砂原:いや、もろファンクだよ。人によってリズムのクセというのがあるから、それがいびつさだとしたら、前面に出したほうがいいという考え方。

■なるほど。

砂原:『ラヴビート』以降は、"間"についてはずいぶんと考えているからさ。自分のなかの"間"のクセみたいなものがあるなら出したほうがいいし。

■2曲目の"サブリミナル"のリズムパターンはここ最近のダブステップ系の感覚と近いんだよね。どうせ知らないだろうけど。

砂原:面白いね。もしホントにそうなら、共通感覚みたいなものってあるんだね。だって僕、ダブステップのことぜんぜん知らないもん。

■裏ビートの音楽なんだけど、"サブリミナル"はそれらと感覚的に似てもなくもない。

砂原:僕みたいに孤立した人間がそうしたものを近いというのは面白い話だね。

■クラフトワークとダブステップとのあいだの溝を埋めるような曲だと思ったんだよね。

砂原:でもクラフトワークとはもう僕、考え方が違ってきちゃっていると思うよ。彼らのモダンさ、シンプルさ、徹底しているところとか、そういうのはホントにすごいなと思うけど、『ラヴビート』以降はとくに違うかなと思っているんだよね。いまクラフトワークが来ても、観に行かないかもしれないもん。

■『テイク・オフ・アンド・ランディング』や『ザ・サウンド・オブ・70's』の頃はものすごく大量のレコードを聴いていたでしょ。ソウル・ミュージックからスポークンものまで幅広く。もうああしたことも止めちゃったの?

砂原:いや、それがデフォルトになった感じかな。笠置シヅ子聴いたり。だからなんでもいい。音楽って、サラリーマンでも労働者でも、自分の社会的な位置を確認するために使っていることってあったと思うんだけど、だから平均的なものを聴くわけでしょ。会社行って笠置シヅ子って言ったら引かれるだろうけど、僕らはもうそういう必要性がないじゃない。だからなんでも聴けるわけ。人がクソだと思ったもので、「これいい」と言ってもぜんぜん問題ないわけ。解放されているわけよ。もっと解放されれば、もっと楽しめるものがあるかもしれないし。

■他人の音楽も聴いてはいるんだね。

砂原:聴いてるよ。知り合いがやっていることも気になるし。最近ではバッファロー・ドーターの"グラヴィティ"がすごい良かったな。さすがだなと思った。

■新作良かったよね。しかし......、なんか話を戻して申し訳ないんだけど、今回の「サブリミナル」の前に元スーパーカーの人ともコラボ・シングル出したじゃない。

砂原:はいはい、(いしわたり)淳治くんね。

■そう、相対性理論の子(やくしまるえつこ)といっしょにやっていたヤツ、あれもつい数ヶ月前に出したよね。で、今回の「サブリミナル」でしょ。やっぱどう考えてもいきなり唐突に動きはじめた印象があって。

砂原:それはまあ、潜伏状態が長かったから、スタッフがリハビリ的にじょじょにやっていこうって気を遣ってくれたんだよ。淳治くんとのヤツはイレギュラーでね、まあ話は前からあったんだけど。

■そういえば、サントラも出しているじゃない!

砂原:そう、だから段階的にやっているの。そうすればもうソロをやるしかないだろうってなるから。逆説的に言えば、やるために潜伏していたわけだし。

■逆説的に言えばね(笑)。いしわたり淳治&砂原良徳みたいなポップス路線は、良い意味で力を抜いてやってる感じなの?

砂原:ポップスっていうものにちゃんと向き合ってこなかったからね。それをいしわたり淳治という素晴らしい才能といっしょにできるわけだから最高だよね。あのね、やっぱ物事を進めていくうえで、対極的なものがあったほうがいいんだよ。そのほうが物事が進みやすい。

■それはわかる。

砂原:やっぱ電気グルーヴを辞めちゃったから、自分がポップスを追求する場がずっとなかったんだよ。しばらくソロだけになってしまっていたから。だけど、これからはもうちょっとバランスよくやっていけるんじゃないかな。

■バランスというのは、やっぱソロでは社会の暗さみたいなものとも向き合おうと思っているから?

砂原:音楽って、それは避けられないじゃないですか。むしろ社会的状況を露骨に出してきた文化だと思うんですよ。野田さんは古い音楽も知っているから、その流れってよくわかっているでしょ。

■とくに黒人音楽は社会から逃れられないよね。

砂原:それ以外でも、60年代からずっと続いていることってあるでしょ。でもいま聴こえてくる音楽って、そういうものとはまったく別のところに存在しているものが圧倒的に多いなって思うんです。「現実は現実で大変だけど、それはおいておいて、で、これ」みたいな。必要以上にアッパーだったり、必要以上にポジティヴだったり......ポジティヴになることはいいんだけど、だけど現実を前提に作られている音楽が少ないなと思って。

■まったくそうだね。

砂原:だったら目立てるんじゃねぇかなと思って(笑)。

■ハハハハ。

砂原:そういう意味でも非常にエキサイティングな感じがするんですよ。音楽の内部で起きていることも音楽の外部で起きていることと関係している、そういうものが良いと思うし、いまアナザーワールド的なものはあまり聴きたくないな。

[[SplitPage]]「現実は現実で大変だけど、それはおいておいて、で、これ」みたいな。必要以上にアッパーだったり、必要以上にポジティヴだったり......ポジティヴになることはいいんだけど、だけど現実を前提に作られている音楽が少ないなと思って。

砂原良徳 Subliminal [Limited Edition] Ki/oon |

■"サブリミナル"という言葉をシングルのタイトルにしているわけだけど、それはいまの話とどういう風に関係あるの?

砂原:すごく関係ある。で、それと直結するキーワードが次のアルバムのタイトルになる。

■出るの?

砂原:出るよ。

■ホントに?

砂原:もう出る。半年以内には絶対に出る。

■ホントに出るんだ。

砂原:出る。今回「サブリミナル」というタイトルで4曲フィックスした時点で出すしかない。もうこの「サブリミナル」というシングルは更新できないんだから。アルバムを出すしかない。アルバムを出せば、この「サブリミナル」もより明確にわかると思うよ。

■"サブリミナル"という言葉の意味も......。

砂原:それもアルバムが出るとわかるよ。

■いまは喋らないほうがいい?

砂原:まあね。

■このさい言っちゃおうよ(笑)。

砂原:それはアルバムが語ってくれると思うから。ひとつだけ言えば、いま庶民が本当に必要とされているものがなくて、必要とされていないものばかりを与えられていると思っているのね。そうした現実を的確に捉えていかなければならないっていうのがある。

■なるほど。興味深いテーマであることは間違いないね。

砂原:あともうひとつ言うと、次の作品はプログレっぽいものになるかもしれないと思っているんだ。プログレっぽい、そんな深くプログレを聴いてきたわけじゃないから、漠然としたイメージなんだけど。

■どういうプログレ?

砂原:俯瞰詩的なところとか。

■物語?

砂原:違う。うまく説明できないんだけど。

■まあ、社交辞令抜きで言うけど、楽しみにしているよ。ところで「サブリミナル」の冒頭は時計の音というか、クリック音というか、すごくシンプルな音だけではじまっているじゃない。

砂原:そう、あれは静けさのなかではじまりたかった。

■あのはじまり方が良かった。引いて際だたせるというか、ドキッとするはじまりだったね。

砂原:まったくその通りだね。「引く」っていうのは僕のやり方なんだよね。たまに僕のなかには「ロックがない」って言われるんだけど、ないわけじゃないんだよ。

■ディーヴォに育てられたから仕方がないね。

砂原:それは違うけど(笑)。

■ディーヴォの新しいアルバム、聴いた?

砂原:聴いた?

■どうだった?

砂原:いや、ディーヴォってコンセプトがものすごいでしょ。だからもう、あの上に何を載っけようが良いとか悪いとかないよなっていう。あれはあれでいいんじゃないかな。変わっていない。もし変わったところがあるとしたら、世のなかが変わった分だけディーヴォも変わった。変わらなければならない部分と変わっちゃいけない部分と両方あって、ジャイアンツのユニフォームっていうのは、それをうまく表現している。

■あっははは。野球好きなんだよなー。

砂原:だから、ディーヴォもジャイアンツのユニフォーム。

■レコード店に行っていつも迷うんだけど、まだ買っていないんだよね。

砂原:買わなくてもいいかもよ。ジャケットだけ見れば、なんかわかるかもよ。

■でもねー、えー、何年ぶりのアルバムだっけ?

砂原:20年振り。ほらー、20年のヤツがいるよ!

■ハハハハ。ディーヴォはすごいリスペクトされているから、欧米では派手に取り上げられているけどね。

砂原:そうだよね。オレの9年ぶりなんて、ディーヴォに比べたら小さいものだね(笑)。

■ハハハハ。ディーヴォも意味もなくただ曲を作るってタイプじゃないからね。そうそう、まりんの場合は、自分のなかで作品の最初の手がかりっていうのはどういうところにあるの? DJミュージックなんかで多いのは、ひとつのループができるとそこから膨らませられるっていうじゃない。

砂原:作品のテーマだよね。テーマが必要だから。ループだけができあがってもテーマがなければ作品にはならないんですよ。

■テーマ作りに8年かかったんだ。

砂原:それだけやっていたわけじゃないけどね(笑)。

■たしかに、まりんの場合はコンセプトありきだよね。『クロスオーヴァー』(1995年)以外はすべてコンセプト・アルバムだもんね。

砂原:基本はコンセプト・アルバム。活動のコンセプトを決めたのが『ラヴビート』だったね。

■なるほど。話は変わるけど、「サブリミナル」の3曲目の"アンコンシャスネス・フラグメント"はずいぶんとサイケデリックな曲だね。

砂原:それはね、無意識をテーマにしたんだけど、意識的無意識になったというか、だから結局、無意識にはなれなかったね。それはそれで意味があったんだけど。

■「サブリミナル」の4曲というのは、それぞれテイストが違うじゃない。"サブリミナル"はファンクで、最後の"キャパシティ"はもっとメランコリックだし。これはアルバムのショーケース的な意味合いもあるの?

砂原:多少はあるよ。このシングルを聴いて、アルバムを聴いてみたいと思ってもらえるようにしたつもりだから。

■じゃあ、半年以内に発表されるアルバムを楽しみにしていますよ。出るんでしょ?

砂原:出ます。間違いなく出るから心配しないで。まあ、ele-kingも復活したことだし、みんなでもういっかいがんばってみましょう。

■素晴らしい締めだね(笑)。

砂原:でもホントにそうだよ。気力っていうの、アイツががんばっているからオレもっていうのは......

(以下、次回に続く)。

DJ CHIDAが主催し、東京地下シーンとワールドワイドな地下シーンをシームレスに接続しているレーベル〈Ene〉の3枚目は、前述のムンクのリミックスもかっこよかったティアゴの12インチ・シングルだ。4月のサウンド・パトロールでも取り上げた前作は東京屈指のコズミック・ディスコ・バンド、スライ・マングースvs北欧のディスコ王子、プリンス・トーマスという組み合わせだったが、今回はリミキサーにイセネエヒヒネエ所属のデュオ、コス/メス(COS/MES)がフィーチャーされている。

DJ CHIDAが主催し、東京地下シーンとワールドワイドな地下シーンをシームレスに接続しているレーベル〈Ene〉の3枚目は、前述のムンクのリミックスもかっこよかったティアゴの12インチ・シングルだ。4月のサウンド・パトロールでも取り上げた前作は東京屈指のコズミック・ディスコ・バンド、スライ・マングースvs北欧のディスコ王子、プリンス・トーマスという組み合わせだったが、今回はリミキサーにイセネエヒヒネエ所属のデュオ、コス/メス(COS/MES)がフィーチャーされている。

さっきのカイル・ホールもそうなのだけれども、ここ最近はイーヴン・キックな曲でもビートにちょっとした引っ掛かりみたいなものがある曲が気に入っている。〈プロッグシティ・ディープトラックス〉などから有機的なテック・ハウスをリリースしているサイモン・ヒンターが新設した自身のレーベルからリリースしたのは、オーガニックな持ち味をさらに前進させた、一風変わったディープ・テック・ハウスだ。

さっきのカイル・ホールもそうなのだけれども、ここ最近はイーヴン・キックな曲でもビートにちょっとした引っ掛かりみたいなものがある曲が気に入っている。〈プロッグシティ・ディープトラックス〉などから有機的なテック・ハウスをリリースしているサイモン・ヒンターが新設した自身のレーベルからリリースしたのは、オーガニックな持ち味をさらに前進させた、一風変わったディープ・テック・ハウスだ。

1.

1.  2.

2.  3.

3.  4.

4.  5.

5.  6.

6.  7.

7.  8.

8.  9.

9.  10.

10.