不定期に開催されているパーティ「プロケア」。11月10日、久方ぶりに同パーティが渋谷・WWWβにて敢行される。NYを拠点に活動するプロデューサーの K Wata (yaeji のアルバムにロレイン・ジェイムズらに混ざってフィーチャーされていましたね)、オーストラリア出身の Cousin、ブランド〈C.E〉設立者 Toby Feltwell のゲスト3名に加え、同パーティのレジデンスの面々が出演。なかでもUS拠点の K Wata は、日本での初ライヴを披露する。詳細は下記より。

Procare 2023.11.10

K Wata

Cousin (Well Street Records, NAFF)

Toby Feltwell (Cavempt)

Procare©︎ Partners (eracorP)

Venue: WWWβ

Door: ¥3500

11:59 - 5:00

プロケアをコロナ前ぶりにWWWβにて開催。

今回のプロケアは米国・オーストラリア・日本の三味を合わせて、

ユニークな体験を届けることを目指す。

今回のラインアップを紹介します。

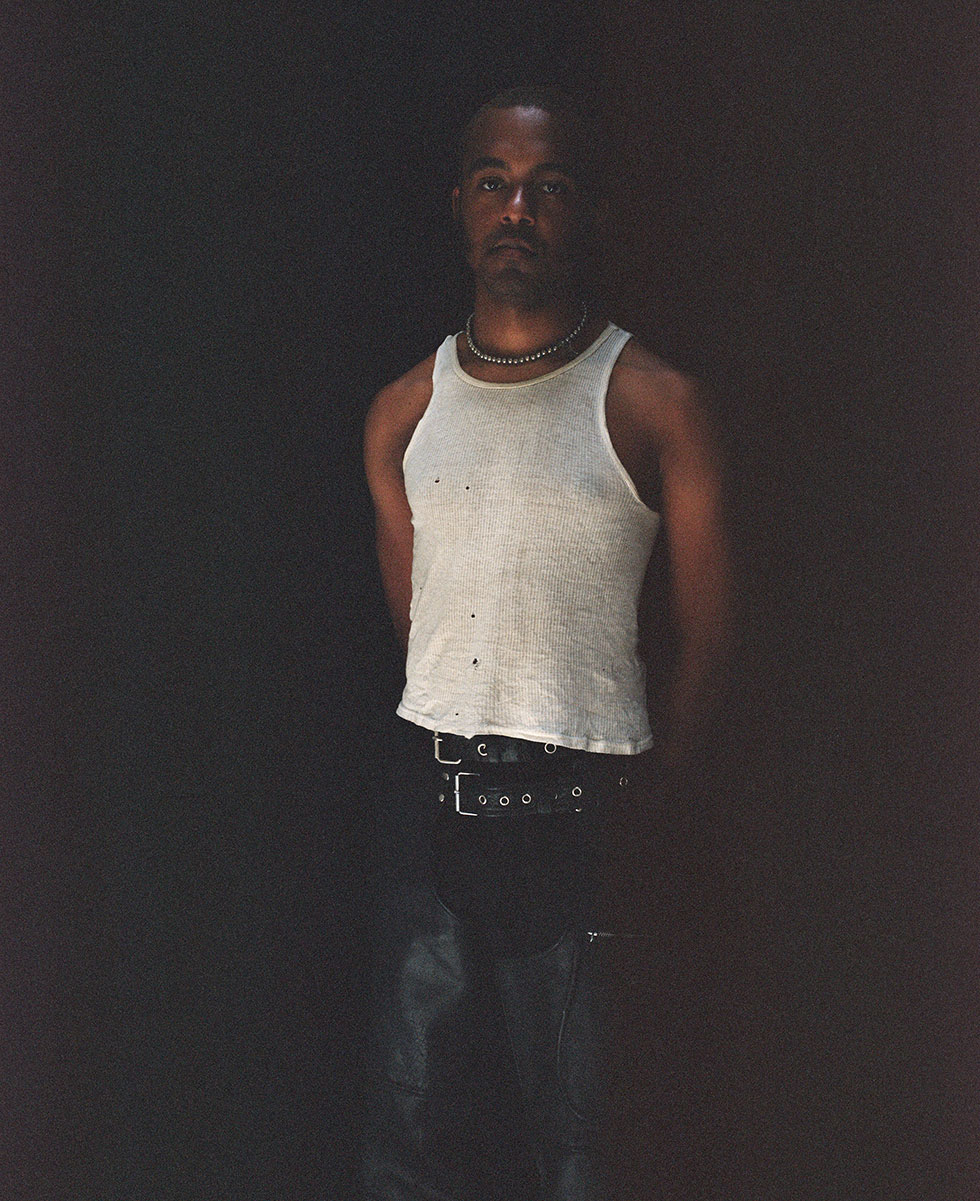

K Wata

Hank Jacksonが主催するANNOよりの「Dot Dot Dot」 EPから、本人がメンバーの一員として所属する「Slink」から出した複数のシングルまで、毎度新鮮なセンスが溢れる作品を重ねてきたK Wata氏日本でのライブデビューを歓迎することに。

ジャンルに抑えることの難しいサウンドを育み、注目をますます集めているプロデューサーとしてはXLからアルバムをリリースしたYaejiのWith A Hammerにも本人の名所はクレジット欄を装飾。日本での初ライブはお見逃し無き。

ミックス:https://soundcloud.com/drippingfyi/k-wata-dripping

リリース:https://soundcloud.com/ann0000/sets/k-wata-dot-dot-dot-anno-008

Cousin

オーストラリア出身のバイブス・プッシャー、Cousinのアジアツアーの一環でプロケアにてDJすることが決定。続々本人がフロアを必ず動かすTIP版、例えると今年のWell Street Recordsからの「Fifth Wall Ep」やらAdam Feingoldが主催するNAFFからの「Second Message EP」、をリリースし、期待のセレクターとして両手を広げて歓迎。

ミックス:https://soundcloud.com/moonshoerecords/cousin-hor-radio-77-2023

リリース:https://soundcloud.com/wellstreet/sets/fifth-wall-ep-by-cousin-wsr-csn1

Toby Feltwell

紹介する必要もなく、CEのファウンダーの一人よりめまぐるしい出演を願う。

Procare©︎ Partners

そして、間を担当する当社のレジデント・プロフェッショナル・アマチュアス・スクワッド「Ultrafog, Himawari, Koko Miyagi, 2pt, iimyourjapaneseboy, Tenkyu, DJ Trystero, and more」が空間のクリストールスピリッツの浄化作業に心がける、それを約束します。

_______

Procare returns to wwwβ for an interlocking of headwinds, rising from the south and flowing in from NYC, inviting a balmy whirlwind of fresh, mostly broken, percussive patterns set to perforate the arid urban landscape of “Shi-Boo-Yah”.

For this edition our cadre of special guests casts a portrait of entangled pillars of influence, woven across the scene. Some introductions.

K Wata

K Wata arrives from New York City after sewing the intl circuit with a handful of deeply intriguing EP’s from the likes of Hank Jackson’s Anno records, as well as the Slink collective (of which he is a core member). Sounds are striking and alien, recalling an obtuse curiosity that lurked within Arca’s initial ep outings for UNO. This touch has not gone unnoticed, landing the producer remix and production stints across sound-spectrums, most recently having credentials plastered on Yaeji’s recent XL outing “With a Hammer”. The artist will be gracing us with a live performance, certain to linger in the mind well after the AM haze dissipates.

Mix: https://soundcloud.com/drippingfyi/k-wata-dripping

Release: https://soundcloud.com/ann0000/sets/k-wata-dot-dot-dot-anno-008

Cousin

Cousin, hailing from a seemingly club-indentured household, has been racking up credentials in terms of output in recent years - dropping the supremely effective Fifth Wall EP on London’s Well Street Records as well as a cheeky 7 on Sidney’s Moonshoe Records this year alone, with outings on Adam Feingold’s NAFF plus more in years prior. As both a deejay and producer, Cousin doles out a style that melds the dub-rhizome with more hallucinogenic threads of techno lore, resulting in an aesthetic driving fast BPM’s to hit in hypnagogic and uncanny ways but that remains rooted in an essential kind of grooviness that often feels lost or lacking these days.

Mix: https://soundcloud.com/moonshoerecords/cousin-hor-radio-77-2023

Release: https://soundcloud.com/wellstreet/sets/fifth-wall-ep-by-cousin-wsr-csn1

Toby Feltwell

Needing little in terms of introduction, Cavempt co-founder and glass-bead game champion TF will be returning to the Procare dungeon, certain to confound as the scene at large has come to anticipate once more.

Procare©︎ Partners

Residents and friends Ultrafog, Himawari, Koko Miyagi, 2pt, iimyourjapaneseboy, Tenkyu, DJ Trystero, and more will service the interstitials and work to maintain emergent synchronicity.

As per all Procare events, we strongly recommend attending.

夜の部 LUNAR STAGE の入り口。

夜の部 LUNAR STAGE の入り口。 外から見た LUNAR STAGE。漏れてくる照明に気持ちが高まる。

外から見た LUNAR STAGE。漏れてくる照明に気持ちが高まる。 バーへといたる坂道。中央奥がステージの建物。右端のラーメン屋に長い列ができている。

バーへといたる坂道。中央奥がステージの建物。右端のラーメン屋に長い列ができている。 最高にかっこよかったカール・クレイグ。

最高にかっこよかったカール・クレイグ。 昼の部 SOLAR STAGE で舞台の反対側を眺める。まったり楽しむ家族たちの姿。

昼の部 SOLAR STAGE で舞台の反対側を眺める。まったり楽しむ家族たちの姿。 いま人気絶頂の若手バンド、羊文学。エフェクターの効果が開けた空間とみごとにマッチ。

いま人気絶頂の若手バンド、羊文学。エフェクターの効果が開けた空間とみごとにマッチ。 感涙のロス・ヘルマノス。

感涙のロス・ヘルマノス。 べらぼうにうまかった焼き鳥屋。また食べたい。

べらぼうにうまかった焼き鳥屋。また食べたい。