11月といえばホリディ。今回はホリディ前後のイベント・レポートをお届けします。

■11/23 (Sat)

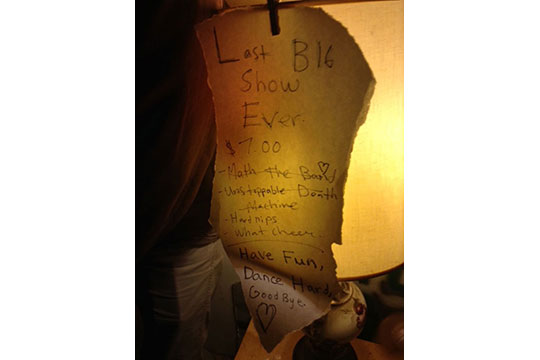

ホリディ1週間前の週末は、NYから約4時間北のロードアイランド州のプロヴィデンスへ遠征。今までたくさんの伝説を作ってきたロフトビル’ビルディング16’の最後のショーが行われた。昔ライトニング・ボルトが住んでいたフォート・サンダー(コンタクトレコーズからの『u.s. pop life vol.11 トリビュート・トゥ・フォート・サンダーCD』に日本語で詳しく解説)の現在版とも言えるこのビルディング16。このショーを最後に、このビルは(も)立ち退きになる。住所は掲載していないのに、どこから集まったのかプロヴィデンスのキッズたちで大混雑。バスルーム近くに真っ赤な棺桶があり、ビルディング16にメッセージを書いて、カードを棺桶に入れるようになっている。ショーのクライマックスは、ハウス・バンドのワット・チアー・ブリゲイト。ボリウッド、バルカンズ、ニューオリンズ、サンバ等々をミックスした19人(!)のブラス・バンドで、子供から大人までを巻き込むお祭りバンドである。ステージに入りきらないので、フロアやスピーカーの上にもメンバーがいるし、観客が天井によじ上ったりするのは当たり前で、メンバーが観客にダイブし、ドラムごとドラマーを持ち上げたり、観客とバンドの盛り上がりの半端ない事。フィナーレでは、バンドがビルディング16の棺桶を、外に持ち出しマーチング(バンドは、外でもプレイを続ける)、観客はひとりひとり花火を渡され、棺桶に火をつけ燃やしてしまう。火力は相当強いし火事にならないのかと心配したが、勢い良く燃えて形がなくなって行く棺桶を見て、ぐっと心に突き刺さる物があった。長い間お疲れさま。これがプロヴィデンスのパーティ・スタイルのようだ。

ラストショーの写真集

https://everydayilive.com/bands/building16farewell/

■11/25 (Mon)

NYに戻ると、少し前から噂されていたロンドンのレコードショップ、ラフトレードのNY店がウィリアムスバーグ/グリーンポイント・エリアにオープンした(https://www.roughtradenyc.com)。元々HBOの倉庫だった場所(イースト・ロンドンの本店より3倍大きい)は、レコード店兼カフェ(byファイブ・リーヴス)、ギャラリー、音楽会場などの多目的スペース。初日(11/25)は、スカイ・フェレイラ(フリーw/CD購入)、チャールス・ブラッドリー(フリー)のインストアがあった。スカイはきっぱり諦め、チャールス・ブラッドリーを目指して行く。先に行った友だちは、ワンブロック以上の行列ができて入れなかったと言っていたが、タイミングよく前に5人ぐらい待っていただけで5分ぐらいで入れた。遅めに着いて正解。

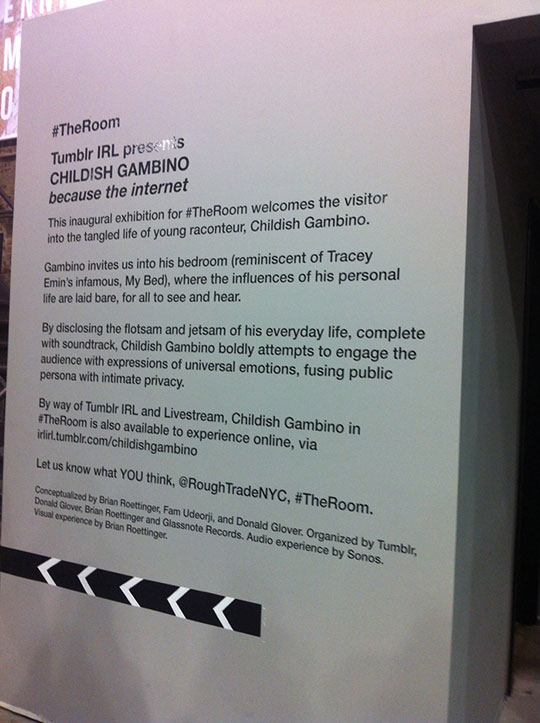

新譜100%の店内は、まだ空いている棚が多かったが、1階が新譜レコード/CD、メインドラッグが展開するギア・コーナー。2階には本&雑誌コーナー、ロンドンとNYをつなぐデジタル・ニュース、ガーディアンによるブース、アートギャラリーなどの分かれた小さいセクションがある。店内の作りがタワーレコード的、と思ったのはメガストアだからか。アートギャラリーの最初のキュレーターは、チルディッシュ・ガンビノで、彼は12/8でここでショーも行うのだが、ブライアン・ロッティンガーによるアート作品、ドナルド・グローバーのベッドルームの再現(サイケデリック・レインボウのライト・デザイン)が展示されていた。

音楽会場は250人を収容、イスも設置されたバルコニーがあり、バワリーボールルームの縮小版のようだった。2階の後ろにはピンポンテーブルが2台設置されていた(チケット制のショーの時にはないとの事)。

ジェイムス・ブラウンに影響を受けたというチャールス・ブラッドリーは、ステージにいるだけでカリスマ性があり、独特のソウルフルで無敵の動きを惜しげなく披露。彼を見ていると思わず笑顔になるし、バンドもとても楽しそうだ。近くで見れること自体がレアな、64歳の彼をオープニング・ナイトに持ってくるのは、さすがラフトレード。ショーの後も、追い出される事なくバーでハングアウトしたり、レコードを探しに行ったり、2階でピンポンしたり、ここはアミューズメント満載。ダニー・ブラウン、マシュー・E・ホワイトのフリーショー、ソールドアウトのテレヴィジョンのショーが終わり、12/3はジョン・グラント(フリーw/CD購入)、12/6はアンドリュー・バード(ソールドアウト)、12/6はアララス(ソールドアウト)、12/7はダイブ(ソールドアウト)、12/8はニック・ロウ(フリーw/CD購入)、などのフリー&チケット制のショーが続く。ブッキングを担当しているのがバワリー・プレゼンツなので、納得のラインナップである。

キャプチャード・トラックスの記事でも書いたように、最近グリーンポイントエリアに、レコード店が密集している。

https://www.thelmagazine.com/TheMeasure/archives/2013/07/30/greenpoint-is-becoming-the-best-record-store-hood-in-brooklyn

2013年にレコード店をオープンするという事自体が大胆だと思うが、それぞれのインディ・ショップは自分たちのカラーを売りにし、それに対抗するラフトレードは、長年の歴史もあり、レコードセレクションの特徴(ラフトレード限定版の物を多数扱う)と、多目的スペースにすることで、レコード店という場所の定義を変えるかもと期待が高まる。

https://www.roughtradenyc.com

https://www.brooklynvegan.com/archives/2013/11/some_very_initi.html

https://www.brooklynvegan.com/archives/2013/11/sky_ferreira_pl_3.html

■11/28 (Thu)

音楽関係の仕事や、自営業をしている限り、ホリディと言っても、いつもと変わらずなのだが、アメリカ人は自分の田舎へと帰って行くため、ホリディNYは静かで、仕事をするには実はもってこい。夜になると、観光客と何処にも行けない移住者が集まりだし、ささやかにパーティをするのである。今年の著者のサンクスギヴィングは、ウィリアムスバーグ・ファッション・ウイークエンドを主催するアーサーの仕事場兼のロフトでパーティ。来ている仲間はアーサーのアシスタントをはじめ、ファッション、音楽関係者達なので華やか。サンクスギヴィングと言えばターキー(=七面鳥)なのだが、探究心あるアーサーは今年はグース(=ガチョウ)に挑戦。ガチョウの首でスープを取ったり料理はこなれた感じ。付け合わせのスタッフィング、クランベリー・ソース、グレイビー、マッシュ・ポテト、ビーン・キャセロール、温野菜のグリル、特製のフレッシュ・ペストソースはすべてアーサー作。ゲストは、オックステイル・シチュー(絶品!)、ビーツ・サラダ、マック・アンド・チーズ、ポテト・サラダ、更にスナックなど、これでもかというぐらいのごちそうが振る舞われた。5時に集合をかけたが、みんなの料理&集合事情でディナーが始まったのは結局9時過ぎ。サンクス・ギヴィング・ディナーには良くある事で、料理が出来上がる頃には、つまみ食いをしすぎてお腹いっぱい。ディナーが終わると、来ていた別の友だちの家に移動。そこは、お手製チーズケーキ(プレーンw/ラズベリーソース&チョコ)、コーヒー&サイダー、そしてダンス・パーティと、別の天国が待っていた。月に3、4回ショーもホストする場所なので、パーティの用意は完璧。ディスコボールが周り、サウンドシステムも完備。チーズケーキのあまりのおいしさに倒れそうになり(おばあちゃんのレシピらしい)、ホストの自家製フレッシュミントをインフューズしたウィスキーなど、キャラクターのあるドリンク&楽しい仲間で、サンクスギヴィングという名目のパーティは夜な夜な続いた。この場所はワイルド・キングダム。ウエブサイトはないが、NYに来たら、目の前の高架を通る電車に野次をとばしながら、ベランダでハングアウトするには最高の場所である。

https://williamsburgfashionweekend.com

https://www.ele-king.net/columns/regulars/randomaccessny/001412/

■11/29 (Fri)

11月からはじまっているブルックリン・ナイト・バザーに参加。2011年からはじまったこのイベントは、ウィリアムスバーグのホリディショッピングの強い見方で、ホリディ時期になると、いろんなエリアに出没していた。今までは、毎年場所を移動していたが、今年はグリーンポイントにようやくパーマネントの場所を見つけ、1年を通してオープンする(夏には、アウトドアのビアガーデンがオープン!)。アジアン・マーケットの雑多な感じをモデルにしたというマーケットは、100ものアーティスト&クラフトショップ、20のフードベンダーなどがすらりと並ぶ。一角には、地元の媒体がオーガナイズするライブショーがあり(ベンダーがない時には1800人収容できる、ブルックリンで2番目に大きい会場となる)、ピンポン・テーブル、インドア・ミニゴルフ、WIFIもあり、仕事できるスペースもある。ラフトレと同じ多目的仕様。去年は、著者の大好きなパックマンのイヤリングを発見したのだが、今年は、キャラクター物はあまり見られず、ジュエリー、洋服からiPhoneケース、タオル・ヘアバンド、古本をベースにした時計、アート・レギンスなどアーティなお店が並ぶ。著者のお勧めブランド、RHLSも出店していた。この日のバンドは、ア・プレイス・トゥ・バリー・ストレンジャー、ドーン・オブ・ミディ、ポンティアック、ウッズマン。ショッピングに夢中になり、ア・プレイス・トゥ・バリー・ストレンジャーしか見れなかったが、映像とスモークで、ほとんどバンドが見えなかった(後で聞いたらスタイルのようだが)。毎週のようにバンドが見れ(オウ・レヴォワール・シモーヌ、ティーン、マーク・デマルコなど)、アーティストの作品が随時入れ替わり、アミューズメントもありで、ハングアウトリストがまた増えた。そして、今日はキャサリン・ハンナのパンク・シンガーの上映会へ。Q&Aやライヴもあるらしい。

https://bkbazaar.com

2度めの来日では、奈良の鹿が見たかった――。

2度めの来日では、奈良の鹿が見たかった――。

GHOST IN THE MACHINE

GHOST IN THE MACHINE