■特集:エレクトロニック・ミュージックの新局面

表紙・巻頭インタヴュー:Phew

インタヴュー:ロレイン・ジェイムズ

コロナ以降激変するエレクトロニック・ミュージックの新たな動向を追跡、

今後10年の方向性を決定づけるだろう音楽の大図鑑!

シーン別に俯瞰するコラム、ディスクガイド、用語辞典、日本の電子音楽の新世代、ほか

■2022年ベスト・アルバム特集

20名以上のライター/DJなどによるジャンル別ベスト&個人チャート、編集部が選ぶ2022年の30枚+リイシュー23枚で2022年を総括!

目次

特集:エレクトロニック・ミュージックの新局面──2020年代、電子音楽の旅

インタヴュー Phew (野田努)

Phewについて──生きることを肯定する、言葉の得も言われぬ力 (細田成嗣)

インタヴュー ロレイン・ジェイムズ (ジェイムズ・ハッドフィールド/江口理恵)

ディスクガイド

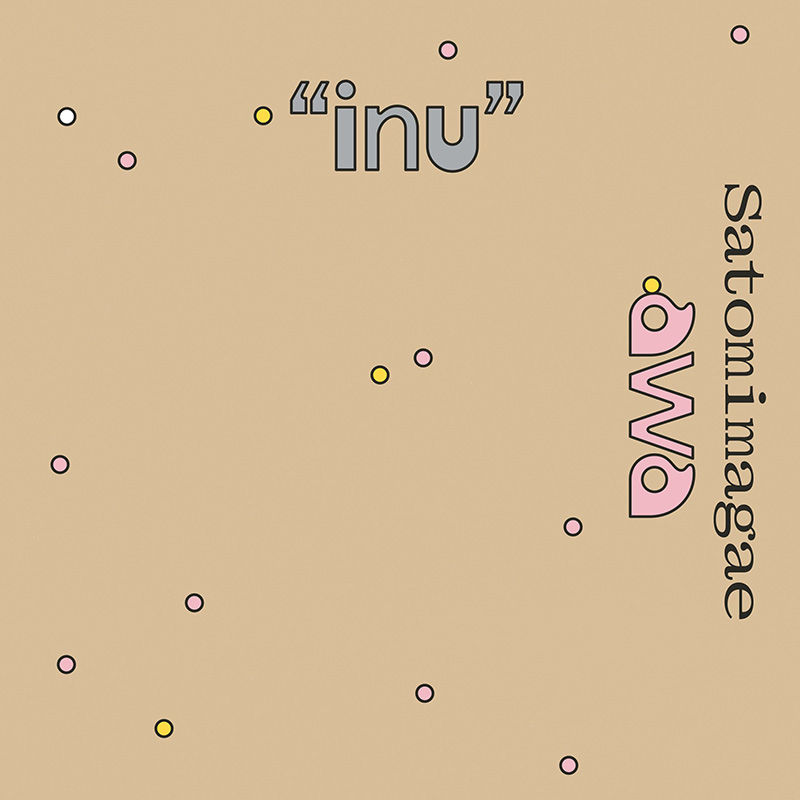

2020年代エレクトロニック・ミュージックの必聴盤50

(髙橋勇人、三田格、河村祐介、yukinoise、デンシノオト、ジェイムズ・ハッドフィールド、野田努、小林拓音)

2020年代を楽しむためのジャンル用語の基礎知識 (野田努+三田格)

コラム

ジャパニーズ・エレクトロニック・ミュージックの新時代 (ジェイムズ・ハッドフィールド/江口理恵)

ベース・ミュージックは動いている (三田格)

2020年代を方向づける「ディコロナイゼーション」という運動 (浅沼優子)

音楽は古代的な「魔法」のような存在に戻りつつある (ミランダ・レミントン)

暴力と恐怖の時代 (三田格)

2022年ベスト・アルバム30

2022年ベスト・リイシュー23

ジャンル別2022年ベスト10

エレクトロニック・ダンス (髙橋勇人)

テクノ (猪股恭哉)

インディ・ロック (天野龍太郎)

ジャズ (大塚広子/小川充)

ハウス (猪股恭哉)

インディ・ラップ (Genaktion)

日本ラップ (つやちゃん)

アンビエント (三田格)

2022年わたしのお気に入りベスト10

──ライター/アーティスト/DJなど計23組による個人チャート

(青木絵美、浅沼優子、天野龍太郎、大塚広子、岡田拓郎、小川充、小山田米呂、河村祐介、木津毅、柴崎祐二、杉田元一、髙橋勇人、つやちゃん、デンシノオト、野中モモ、ジェイムズ・ハッドフィールド、二木信、細田成嗣、Mars89、イアン・F・マーティン、Takashi Makabe、三田格、yukinoise)

「長すぎる船旅」の途上で歌われた言葉──2022年、日本のポップ・ミュージックとその歌詞 (天野龍太郎)

2022年は大変な年でした (マシュー・チョジック+水越真紀+野田努)

Cover portrait: Masayuki Shioda

Collage: Satoshi Suzuki

【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】

◆amazon

◆TSUTAYAオンライン

◆Rakuten ブックス

◆7net(セブンネットショッピング)

◆ヨドバシ・ドット・コム

◆Yahoo!ショッピング

◆HMV

◆TOWER RECORDS

◆diskunion

◆紀伊國屋書店

◆honto

◆e-hon

◆Honya Club

◆mibon本の通販(未来屋書店)

◆DMM.com

【P-VINE OFFICIAL SHOP】

◆SPECIAL DELIVERY

【全国実店舗の在庫状況】

◆紀伊國屋書店

◆三省堂書店

◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア

◆旭屋書店

◆有隣堂

◆くまざわ書店

◆未来屋書店/アシーネ