ネナ・チェリーが帰ってきました。今月冒頭、マッシヴ・アタックの3Dと組んで難民をテーマにしたシングル「Kong」を発表し大いに話題を集めた彼女が、この秋、ソロ名義としては5作目となるニュー・アルバムをリリースします。プロデュースは、2014年の前作『Blank Project』に引き続き、フォー・テットのキーラン・ヘブデンが担当(両者は2012年、カヴァー・アルバム『Cherry Thing』のリミックス盤でもコラボを果たしています)。昨年『New Energy』という素晴らしい作品を送り届けてくれた彼が、いまどんなサウンドを聞かせてくれるのかにも注目です。発売は10月19日。「Kong」に続いて公開されたセカンド・シングル「Shot Gun Shack」を聴きながら、楽しみに待っていましょう。

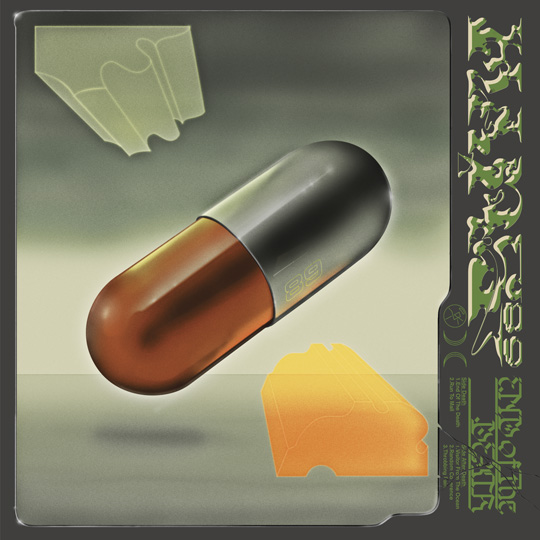

ネナ・チェリー、新作を10/19に発売!

フォー・テットのキーラン・ヘブデンによるプロデュース作品!

マッシヴ・アタックの3Dとコラボした第1弾先行シングル「Kong」は、ピッチフォークでベスト・ニュー・トラックを獲得!

第2弾先行シングル「Shot Gun Shack」本日公開!

「今回は今まで私が長年やってきたなかでベストの部類に入るんじゃないかしら」 - ネナ・チェリー

“「Kong」は間違いなく最高の作品” - CLASH

“あれから20年以上経っても、未だチェリーは人々を魅了し続けている” - VOGUE

“波乱に満ちた時代に向け、強さの中に秘められた寛容さを表した作品” - PITCHFORK

ネナ・チェリーは、4年振り5枚目となるニュー・アルバム『ブロークン・ポリティクス』を10月19日に発売する。キーラン・ヘブデン(フォー・テット)をプロデューサーに迎えて制作されたニュー・アルバムからの先行シングル「Kong」は、3D(マッシヴ・アタック)とのコラボ作であり、ピッチフォークでベスト・ニュー・トラックを獲得している。

■第1弾先行シングル「Kong」 ミュージック・ビデオ

https://bit.ly/2LXBIXC

また第2弾シングル「Shot Gun Shack」が公開された。

■第2弾先行シングル「Shot Gun Shack」

https://bit.ly/2PhL4LS

「前回のアルバムは怒りや力強さに溢れていて、一方今回のアルバムはより静かで練り込んで作った作品だと思うわ」。本作は、ネナ・チェリーの長年のパートナーであるキャメロン・マクヴィと共作した曲を、プロデューサーのキーラン・ヘブデン(フォー・テット)が仕上げていった。また、今回使用したスタジオは、彼女の父親であり歴史的ジャズ・ミュージシャンのドン・チェリー等が立ち上げたスタジオ。「このスタジオにいるとなぜかすごく落ち着くの」。

「私が好きなのは個人的な視点から曲を書くことなんだけど、私たちが生きているこの時代には自分の本当の声を探している人々が周りにいっぱい溢れている。そして人々は聞き間違いや誤解そして幻滅に悩まされながら周りから取り残されている。それに対して私は何ができる? 多分“政治”っていうのは寝室もしくは自分の家の中から始まっているもので、“行動”や“責任”というものの一つの形だと思うの。このアルバムはそのようなことに関するもの全て:心が張り裂けそうだったりがっかりしたり悲しいと感じることはあっても、耐えることを知っている。これは自由な思想や精神を無くさないための戦いね」。

先行シングルとなった「Kong」。この作品はマッシヴ・アタックの3Dとのコラボレーションで、フランスはカレーにおける難民キャンプの緊迫した状況から発生する“無知”が元になって作られた楽曲である。「カレーの街には親がまだ街に到着していなかったり、そもそも親のいない子供達があふれている。彼らはイギリスに移住しようとして、そのサポートを必要としてるんだけど、全くそれが起こる気配さえもない。思うに難民たちは他の土地に行くにしても自分の愛着のある身の回りのものとは別れたくないでしょう。私はその風景を描こうと思って、自分もそのストーリーの中に身をおいてみたの。そしてこの歌は、今いる場所を離れたくないと思っている誰か、そこに私を投影して書いたものなの」。

■商品概要

アーティスト:ネナ・チェリー (Neneh Cherry)

タイトル: ブロークン・ポリティクス (Broken Politics)

発売日:2018年10月19日(金)

品番:TRCP-235 / JAN:4571260588219

定価:2,200円(税抜)

ボーナス・トラック収録/解説:新谷洋子/歌詞対訳付

プロデューサー:キーラン・ヘブデン(フォー・テット)

[Tracklist]

01. Fallen Leaves

02. Kong (リード・トラック)

03. Poem Daddy

04. Synchronised Devotion

05. Deep Vein Thrombosis

06. Faster Than The Truth

07. Natural Skin Deep

08. Shot Gun Shack

09. Black Monday

10. Cheap Breakfast Special

11. Slow Release

12. Soldier

*ボーナス・トラック収録

[amazon] https://amzn.to/2MAmk4y

[iTunes / Apple Music] https://apple.co/2P9IaIK

[Spotify] https://spoti.fi/2BQQg7j

■プロフィール

ネナ・チェリーは、80年代ポスト・パンクの伝説のバンド、リップ・リグ・アンド・パニックでの活動、ソロ転向後は「バッファロー・スタンス」など、そしてユッスー・ンドゥールとコラボした「セヴン・セカンズ」といった数々のシングルが世界的な大ヒットを記録。またマッシヴ・アタックの『ブルー・ラインズ』、ゴリラズやピーター・ガブリエル、トリッキーなどの作品への参加と、ポップ・スターであり、ジャンルを超えた音楽のパイオニアであるというシンボリックな女性アーティスト。

スウェーデン出身。伝説のトランペット奏者ドン・チェリーは継父、イーグル・アイ・チェリーは義弟。80年代ポスト・パンク・シーン伝説のバンド、リップ・リグ・パニック、ニューエイジ・ステッパーズ、フロート・アップ・CPのボーカリストとして本格的な音楽活動を開始。

ソロ転向後、1988年にソロ・デビュー・アルバム『ロウ・ライク・スシ』をリリースし、シングル「バッファロー・スタンス」が全米3位を記録するなど大ヒットを記録。1992年2ndアルバム『ホームブルー』をリリース。1994年、ユッスー・ンドゥールとの共演シングル「セヴン・セカンズ」が世界的大ヒットを記録。1996年3rdアルバム『マン』をリリースし、シングル「ウーマン」が大ヒット。2012年にフリージャズ・トリオのザ・シングとの共作アルバム『チェリー・シング』をリリース。4thアルバム『ブランク・プロジェクト』(2014年)をリリース。2018年10月、前作に引き続きプロデューサーにフォー・テットを迎えた4年ぶりのアルバム『ブロークン・ポリティクス』をリリース。

■ディスコグラフィー(ソロ・アルバム)

1stアルバム『ロウ・ライク・スシ』(1989年)

2ndアルバム『ホームブルー』(1992年)

3rdアルバム『マン』(1996年)

4thアルバム『ブランク・プロジェクト』(2014年)

5thアルバム『ブロークン・ポリティクス』