「KINGã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®

最新作『Arca』も好評なアルカが、なんと坂本龍一のリミックスを手がけました。原曲は坂本の最新作『async』収録のタイトル・トラック“async”で、このリミックス・ヴァージョンではアルカ本人が歌っております。しかも日本語で。去る7月にはOPNが坂本龍一のリミックスを発表しましたが、今度はアルカということで、現在エレクトロニック・ミュージックの最尖端を走り続けている2巨頭いずれもが坂本龍一と邂逅したということになります。この交差は2017年を象徴する出来事かもしれません。教授のリミックス・アルバム、楽しみですね。

奇才アルカが坂本龍一をリミックス

Ryuichi Sakamoto - “async - Arca Remix" (async Remodels)

ビョークやFKAツイッグス等のプロデューサーとしても知られ、今年〈XL Recordings〉からサード・アルバム『Arca』をリリース、初出演となったフジロックでは、ヴィジュアル・アーティスト、ジェシー・カンダを伴ったAVセットも話題になった他、ビョークのステージにも上がるなど、ますます注目を集めるアルカが、坂本龍一の最新アルバム『async』のタイトル・トラック“async”のリミックス・ワークを公開した。『Arca』でも全面に打ち出された自身の歌声がここでも披露されており、日本語の歌詞が歌われている。

async - Arca Remix (async Remodels)

https://youtu.be/aKxPhAb6OMA

本楽曲は、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが手がけた“Andata (Oneohtrix Point Never Rework)”、アルヴァ・ノトによる“disintegration (Alva Noto Remodel)”、エレクトリック・ユースによる“andata (Electric Youth Remix)”に続いて公開されたもので、その他、コーネリアス、ヨハン・ヨハンソン、モーション・グラフィックス、エレクトリック・ユースなどの参加が明かされている。

Andata (Oneohtrix Point Never Rework)

https://youtu.be/G0p647mDqT0

andata (Electric Youth Remix)

https://youtu.be/6g9LEBYJ1oU

disintegration (Alva Noto Remodel)

https://youtu.be/sxZ9AwIPDa4

早くからカニエ・ウェストやビョークらがその才能を絶賛し、FKAツイッグスやケレラ、ディーン・ブラントといった新世代アーティストからも絶大な指示を集めるアルカ。セルフタイトルとなった本作『Arca』は、2014年の『Xen』、2015年の『Mutant』に続くサード・アルバムとなり、〈XL Recordings〉からの初作品となる。国内盤CDにはボーナス・トラックが追加収録され、解説書が封入される。

label: BEAT RECORDS / XL RECORDINGS

artist: Arca

title: Arca

release date: 2017/04/07 FRI ON SALE

国内盤特典 ボーナス・トラック追加収録 / 解説書封入

XLCDJ834 ¥2,200+税

beatkart: https://shop.beatink.com/shopdetail/000000002153

amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B06WW944RJ/

tower records: https://tower.jp/item/4458674/

hmv: https://bit.ly/2l2yjdp

iTunes Store: https://apple.co/2m9K7um

Apple Music: https://apple.co/2l1GBNJ

[Tracklisting]

01. Piel

02. Anoche

03. Saunter

04. Urchin

05. Reverie

06. Castration

07. Sin Rumbo

08. Coraje

09. Whip

10. Desafío

11. Fugaces

12. Miel

13. Child

14. Saunter (Reprise) *Bonus Track for Japan

Mount Kimbie Love What Survives Warp / ビート |

うん、これは良いアルバム。4年待った甲斐がある。マウント・キンビー、3枚目となる『Love What Survives』、これが〈Warp〉からリリースされて、10月には東京/大阪での来日ライヴも控えている。

今回同じステージに立つyahyelの篠田ミルといっしょに、あらためてマウント・キンビーについて語った。

野田:マウント・キンビーはいつ聴いたんですか?

篠田:えっと、2010年かな。ファーストが出たタイミングですね。あの頃はまだ高校生でしたね。

野田:ジェイムス・ブレイクとかも同じ時期に聴いたの? 「CMYK」が出た年なんですけど。

篠田:まさしくそうですね。でもジェイムス・ブレイクを本格的に聴いたのはやっぱり「Limit To Your Love」以降ですね。

野田:当時の高校生はマウント・キンビーってどう聴いたの(笑)?

篠田:かなり背伸びしていたというか、僕は中学生のときに『rockin'on』の「ベスト・ディスク500枚」みたいな本を偶然買って、それをパラパラ読んでTSUTAYAに行って大量に借りるみたいなことをしていて。その時代はまだ継続して『rockin'on』を読んでいて、たしか『rockin'on』の誌面にマウント・キンビーのファーストが出ていて。

野田:へー、意外だね。『rockin'on』なんてその辺あんまわかってないじゃん。

篠田:なんか違和感があったんですよね。これはなんか違うし、書いてある単語がよくわからなくて。ダブステップとかポスト・ダブステップってなんだよっていう(笑)。全然わからないなと思って借りて、最初聴いたときもしっくりこなかったというか、まだギター・ロック少年だったからこの人たちがどういうところから来ているのかわからなかったんですよね。まあ聴いてはいたんですけど、それがそのときの感想ですかね。

野田:僕はアナログで買ったな。むちゃくちゃリアルタイム。どんな時代だったかと言うと、マウント・キンビーが出てくるちょい前は、USではチルウェイヴがあったり、ビーチ・ハウスに代表されるドリーム・ポップがあったり。ヒプナゴジック・ポップなんていう言葉が生まれたり、OPNが出てきたのもこの時期だよね。いっぽう、UKではジェイムス・ブレイクが「CMYK」で脚光を浴びる。マウント・キンビーはそれに続いたよね。

篠田:雨後の筍感というか(笑)。

野田:当時からマウント・キンビーは完全にずば抜けていたけどね。彼らの音響は、ジェイムス・ブレイクよりもドリーミーだったから、USの流れともリンクしやすかったし。篠田君はチルウェイヴの頃は何を聴いていたんですか?

篠田:当時はインディ・ロックが強かった印象があって、2008年あたりはMGMTとかヴァンパイア・ウィークエンドとか聴いていたんじゃないかなあ。あとはアーケイド・ファイヤーとか。

野田:10代だったら普通そうだよね。当たり前だよ(笑)。

篠田:トロ・イ・モアとかウォッシュト・アウトとかもなんとなく聴いていたんですけど、そんなに本のめりじゃなくて。その本のめりではないなかにマウント・キンビーやジェイムス・ブレイクがあったというのが僕らの世代だと思うんですけど。とりあえず潜った音像のものが流行っているのかな、みたいな。これあんまりあがんないけど気持ちいいな、くらいの程度で聴いていた印象があります。

野田:当時、マウント・キンビーやジェイムス・ブレイク、あと、〈ヘッスル・オーディオ〉やアントールドとか、ああいうのはポスト・ダブステップという言葉で括られていたんだけど、それは何かというと、明確な理由があるのね。だいたい2008年~2009年の時点で、すでにダブステップはTVのCMでも流れるような、無茶苦茶コマーシャルな音楽にもなっていて、ウォブリー・ベースを入れたクリシェにもなっていたのね。それがやがてブロー・ステップと呼ばれ、EDMにも連なっていくんだけど、そういうマッチョな商業レイヴ化したダブステップへの反論みたいな格好で、音楽の面白さを取り戻そうとした動き全般がポスト・ダブステップと括られたものだったよね。だからレコード店に行けば必ず発見があるみたいな、ものすごく重要な時期で、「CMYK」もピアソン・サウンドも、そうとうショックがあったよ。で、〈ヘッスル・オーディオ〉やアントールドなんかがベース・ミュージックにテクノのセンスを混ぜたのに対して、マウント・キンビーはR&BとIDMのセンスを取り入れたよね。あれはすごく新鮮だったな。yahyelって、やっぱりR&Bヴォーカルが際立っているんだけど、トラックを聴くとマウント・キンビーとの接点はあるように思えるんだけど、実際のところ、どうんですか?

篠田:曲を作るときに参考音源としてたまに挙がることはありますね。たとえばマウント・キンビーの“Made To Stray”の最初のビートみたいなのいいよねえ、みたいな参照のされかたはされるけど、マウント・キンビーっぽい音像に仕上げようみたいな感じで進んだことはそんなにないっちゃないですね。

野田:篠田君はさっきの話では、もともとインディ・ロックを聴いていたんだけど、なぜエレクトロニック・ミュージックになったの?

篠田:2010、11年くらいにジェイムス・ブレイクやマウント・キンビーが出揃って、2013年くらいに彼らがセカンドを出すじゃないですか。そのあいだでかなり地場が変わった感じというのがあって、ギター・ロックが死んでいっているのを目の当たりにしつつ、おもしろいことがこっちで起きているというのがあって。ギターを持っていた人間がこっちをやれるんじゃないか、というのはぼんやりとありましたね。

というのも当時僕は大学生で普通にベースを弾いてギター・ロック・バンドをやっていたんですよ。でも音楽的にはつまんねえなっていう感じはあって(笑)。ギター・ロックをあまり聴かなくなっているなかで、それこそジェイムス・ブレイクやマウント・キンビーのセカンドみたいなものがあったり、そのあとにインディR&Bとかのポスト・ダブステップのサウンドで歌モノを作っている人たちが出てきて、それをすごく聴いていたんですね。それで2013、14年あたりでそれをやりたいなってことになってきたのかな。

野田:篠田君の人生の重要な時期でジェイムス・ブレイクやマウント・キンビーが当たったんだね(笑)。

篠田:まさに成熟していく過程ですよね(笑)。

野田:彼らが尊敬していたひとりがBurial(日本盤表記:ブリアル)なんだけど、「CMYK」なんかはブリアルの『Untrue』の影響下にあるでしょ。R&Bサンプルの使い方は完全にあの流れだよね。本当はヴォーカルをスタジオ録りしたいんだろうけど、そんなお金がないからサンプリングするっていう。マウント・キンビーもR&Bサンプルを使っているよね。あとは〈Night Slugs〉の連中とかさ、みんなそんな感じだよね。ボク・ボク(Bok Bok)とかさ。

篠田:ジェイムス・ブレイクの別名義(Harmonimix)かなんかでスヌープ・ドッグとかとR&Bをやっていましたよね。

野田:デスチャとかも使ってるし。あれブートでヴァイナルが出たんだよ。持ってるけど。しかしさっきも言ったけど、あの当時は、UKとUSではスタイルや出自は違うのに、感覚的には微妙にリンクするようなところがあったよね。チル&Bとかさ。

篠田:そうですね。受容のしかたとしてはそんな離れたものを聴いている印象はなかったですね。

野田:マウント・キンビーのファーストとセカンドだとどっちが好きなの?

篠田:セカンドですね。

野田:おお~。ぼくは断固としてファースト派だったんだけど、今回の取材にあたってセカンドを聴き直したのね。そうしたらすごくいいと思った。

(一同笑)

野田:自分がベース・ミュージックという文脈にこだわり過ぎていたなと思ったんだよね。いまは全然そこに対するこだわりがないんで、わりとまっさらに聴けて、すごくいいと思ったね。

篠田:ダブステップとかベース・ミュージックの手法で歌モノをやるというところからそういうものを聴く体験がスタートしているので、セカンドはすごくピンと来て、文脈を知らなかったからむしろファーストはわからなかったんですよ。

野田:あのファーストはマニア受けだからね。ベース・ミュージックにIDMの要素を取り入れたのがドリーミーな音楽っていうか。

篠田:ボーズ・オブ・カナダっぽさというか。

野田:そうだね。ただ、マウント・キンビーが素晴らしいと思うのはあの言葉とジャケットですよね。マウント・キンビーのファースト『Crooks & Lovers』は2010年でしょう。あのジャケットの写真って、おそらくチャヴ(chav)なんですよ。それで2010年ってキャメロン政権のスタートした年なんですよね。つまり、UKの緊縮財政がはじまった年で、政治的な意味でいうとああいうチャヴに表象される下層階級の人たちをキャメロンがものすごく批判しはじめた時代だよね。その時代にあのタイトル(『ペテン師と恋人たち』)と写真で出すというのは考えさせられるものがあるじゃないですか。

篠田:あのふたりはサウス(・ロンドン)でしたっけ? (サウス)だったら身の回りにチャヴがいるのが当たり前の光景だったんでしょうね。

野田:とにかく、深読みしたくなるタイトルと写真だよね。篠田君が好きなセカンド・アルバムのタイトルもいいよね。『Cold Spring Fault Less Youth』。なんていうの、「冷たい春の間違いのよりすくない若さ」って、すごいタイトルじゃない! 今回のタイトルもすごくおもしろいよね。『Love What Survives』で。「生き残るものを愛せ」なんだけど、ジャケットを開くと「But Don't Hate What Dies」、「しかし死せるものを憎むな」という言葉が記されている。マウント・キンビーは言葉もうまいよ。

篠田:そうですね。

野田:ポスト・ダブステップって言われた人たちって、ダブステップがダメになったときに出てきて、結果としてUKのクラブ・ミュージックを蘇らせるんだけど、そのほとんどがもともとダブステップをやっていた人たちじゃないでしょう? 自分たちの帰属するスタイルがとくにあるわけじゃない。マウント・キンビーなんかは本当にそうで、逆に言えばなんでもできるんだよね。そこはyahyelと似ているのかなと。

篠田:たしかにそうですよね。初期のジェイムス・ブレイクはまだフロアへの意識があった気がするけど、マウント・キンビーは初めからないですもんね。ブリアルの手癖みたいなものが乗り移っているな、みたいな瞬間はファーストとかでチラホラ見られるけど、ダンスフロアの人たちではないですよね。本人たちもインタヴューで「ダンスフロアに向けるというのがどういうことなのかよくわからないし、あんまりそれは意識していなかった」みたいなことを言っていたんじゃないかな。

野田:ある意味では、ひょっとしたらセカンドが本来の自分たちの姿なのかもしれないよね。

篠田:そうだし、これ(サード・アルバム)も賛否両論が分かれると思うんですよ。でもこれも本来の姿だなっていうだけで。

野田:本当にそう思う。

篠田:とくに1、2曲目はものすごくギター・ロックの響きがするというか(笑)。ドラムの作りかたから構成からギターまで、まあクラウトロックなのかな。

野田:クラウトロックだよねえ(笑)。ノイ!というかね。

篠田:1曲目とかダイヴ(DIIV)のアルバムに入っていてもおかしくないなあって鳴りをしていて。でもマウント・キンビーってずっと一貫してギターを持ってライヴをやっているじゃないですか。ファーストでも使っていたし。

野田:そこはやっぱ共感する?

篠田:そうですね。若かったらこれやりたかったなというサウンドだったというか(笑)。むしろ成熟したサウンドではない感じがしたんですよね。

野田:昨年パウウェルが出てきたっていうのもあるのかもね。強いて言えばアルビニ系の感性も内包しているというか。あと、セカンドでは歌っているのがキング・クルールだけだったけど、今回は複数のヴォーカリストを使っているよね。

篠田:ミカチュー(MICACHU)とか。

野田:ミカチューとやっている曲いいよねー。いまいち日本には伝わってこないけど、彼女はUKではものすごく評価が高い人。

篠田:あれはめちゃくちゃいいですね。

野田:今回の目玉として、ジェイムス・ブレイクとやった曲が2曲あるけど、“We Go Home Together”はけっこう実験的なビートのある曲で、アルバムのクローザーとなるもう1曲の“We Go Home Together”は最高に美しい曲だったね。アルバムでは、クラウトロック的というかパウウェル的というか、躍動感を前面に出した曲とちょうど対を成しているかのようだね。We Go Home Together”は良い曲だよ。ジェイムス・ブレイクのメランコリックな感覚がいい感じで映えているね。

篠田:ジェイムス・ブレイクはどれくらい作業をしているんですかね。歌っているだけなのかなあ。

野田:どうだろうね。エレクトーンぽい音とか、“How We Got By”のピアノとか弾いているのかね。“We Go Home Together”なんか、そのままベタに歌わせても予定調和だから、トラックはだいぶ捻ってはいるよね。

篠田:たしかに。

野田:“How We Got By”は共同プロデュースしているようだけど。それにしてもジェイムス・ブレイクとは7年ぶりのコラボだってね。もともとは同じところからはじまって……。

白川:同じ学校でね。同じ学生寮にいたらしいですよ。

野田:ええ、そうなんだ。

篠田:YouTubeに3人で一緒にライヴしている動画がありますよね。

野田:では、あらためて彼らとのライヴ・ツアーの意気込みを(笑)?

篠田:いや、負けないぞっていうのがあるんですけど。

野田:はははは。

篠田:こういうタイプの音楽をバンド・フォーマットでやるという点では間違いなく先達だし、影響を受けていますね。たぶんバンド・フォーマットでやったのって彼らくらいじゃないですか? ジェイムス・ブレイクも結果的にバンド隊でやっているけど、バンド然としているというか。彼らがいて、ボノボがいてというか。作るときは全然バンド・スタイルで作らないけどライヴだとバンド・スタイルでやる、というのってじつはなくて。yahyel自身もそれは僕たちの新しさだと思っているところなんですけど……、とはいえ彼らは先達で(笑)。それをどう更新したかを見せなきゃというのはひとつありますね。だから原形を示してくれたのは彼らなんですけど、進化させたのは僕たちだっていう自負はあるくらい(笑)。

野田:素晴らしい(笑)。本当にライヴを見るのが楽しみなんだけど。篠田君がマウント・キンビーのライヴで楽しみにしているところはなんですか?

篠田:まず何人で来るのかってところですね(笑)。4人らしいですけどね。マウント・キンビーのふたりとドラムとギターですかね。もうひとつ楽しみなのは、新作にもフィーチャリング曲が4曲入ってますけど、それをどうやって再現するのかというところですかね。あとはやっぱり同じジャンルをライヴでやる人間として、どれくらい同期でやるのかは気になりますね。

野田:yahyelはどういうライヴをやるの? バンドでやるの?

篠田:バンドですね。基本的にビートはドラマーだし、シンセは半分弾いていてループものはシーケンスにしてで杉本が出していて。僕はヴォイス・サンプルとかパーカッシヴなサンプルを叩いていてって感じなんですけど。僕らは逆にビートの同期を増やしてみたいという欲求があって。それがマウント・キンビーまでに敵うかどうかはわからないですけど。というのも僕らはフジロックくらいまでのあいだにテクノ返りしていたというか、かなり、テクノを聴いていて。

野田:へえ、どのへんのテクノですか?

篠田:思いっきりベルリン界隈の〈Ostgut Ton〉のものを聴いていて。

野田:それはめちゃくちゃベルリンだね(笑)。

篠田:新鮮に思えましたね。僕らのなかではあのザ・ジャーマンな感じがすごく新鮮なんですよね。だから前作とか今回のシングルにはまだJ Dilla以降というか、ネオ・ソウルっぽいズレたビートへの志向というのがかなりあったと思うんですけど、いまはわりとあれがそんなでもないというか。合う曲ではやってもいいけどそんな全面に押し出さなくてもいいなっていうのもあって、ここ半年くらいはイーブンな4つが面白いなと(笑)。

野田:へー、その新しいyahyelのサウンドがどんなになるのかも楽しみだね。

(了)

Mount Kimbie Love What Survives BEAT RECORDS / WARP RECORDS |

beatkart: https://shop.beatink.com/shopdetail/000000002180

amazon: https://amzn.asia/hYzlx5f

iTunes Store: https://apple.co/2uiusNi

Apple Music: https://apple.co/2t3YEeV

Spotify: https://spoti.fi/2uiwx

アルバム詳細はこちら:

https://www.beatink.com/Labels/Warp-Records/Mount-Kimbie/BRC-553

【来日情報】

MOUNT KIMBIE - JAPAN TOUR 2017

GUEST: yahyel

大阪 10/6(FRI) Fanj Twice

東京 10/9(MON) WWW X - "WWW & WWW X Anniversaries"

OPEN 18:00 / START 19:00

前売TICKET¥6,000(税込・1ドリンク別途) ※未就学児童入場不可

INFO: BEATINK 03 5768 1277 [www.beatink.com]

[チケット発売中!]

東京公演:e+ [https://eplus.jp/mk-y/]、チケットぴあ (P:336-579)、LAWSON(L:71349)、BEATINK [shop.beatink.com]、Clubberia

大阪公演:e+ [https://eplus.jp/mk-y/]、チケットぴあ(P:337-044)、ローソン(L:54458)、BEATINK[shop.beatink.com]

朝霧JAM

2017/10/7 (SAT) ~ 10/8 (SUN)

富士山麓 朝霧アリーナ・ふもとっぱら

https://asagirijam.jp/

相変わらずぶりぶりびきょびきょ言っております。たまりません。こういう音に対するフェティシズムをこそ「萌え」と呼ぶのでしょう。ドイツ最強のアシッドハウス・デュオ、ハードフロアがニュー・アルバムを9月27日にリリースします。アートワークはデザイナーズ・リパブリック。そしてなんと日本盤には、9月16日に公開される映画『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1』のために書き下ろされた新曲がボーナス・トラックとして追加収録されます。この秋はアシッド漬け確定ですね。ここはひとつ、みんなでぶりぶりびきょびきょしちゃいましょう。

結成25周年!!

アシッドハウスの雄“HARDFLOOR(ハードフロア)”

最新作『The Business Of Basslines』リリース決定!!

2017年秋公開『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1』挿入曲

「アクペリエンス 7」も収録!!

アシッドハウス・サウンドを追求し続け、彼らが手掛けたニュー・オーダー、デペッシュ・モード、電気グルーヴらのリミックス作品が今でもダンスフロアのアンセムとして輝く、クラブ・シーンで最も尊敬されるユニットのひと組、ハードフロアの新作『The Business Of Basslines』が9月27日にリリースされることが決定した。

ドイツ、デュッセルドルフ出身のオリバー・ボンツィオとラモン・ツェンカーのふたりによるハードフロアは、ドイツでまだアシッドハウスやテクノが産声を上げたばかりの1991年に結成。翌年1992年に発表した9分に及ぶ「アクペリエンス 1」はクラブ・シーンに衝撃を与え、彼らの名を世界中のクラブ・シーンに知らしめるきっかけともなった作品だ。また、TVアニメ・シリーズ『交響詩篇エウレカセブン』第12話のサブタイトルとしてもこのタイトルが用いられていたのでご存じのアニメ・ファンの方も多いことだろう。

本作の日本盤(のみ)には、9月16日(土)より全国107館でロードショーを開始する『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1』(総監督・京田知己、脚本・佐藤大、キャラクターデザイン・吉田健一)の為に書き下ろされた「アクペリエンス 7」を収録。また、ジャケット・デザインは、〈WARP〉レコードのレーベル・ロゴや、エイフェックス・ツイン、オウテカをはじめとするアーティストたちのジャケット、ロゴ、マーチャンダイズでも数々の革新的デザインを生み出し、世界中に多くのフォロワーを輩出した、世界で最も影響力のあるデザイナー集団のひとつThe Designers Republic™が手がけるなど、ヴィジュアル面においても注目の作品だ。

前作より3年ぶり、通算10作目のアルバムとなるハードフロアの新作『The Business Of Basslines』は結成25周年となるハードフロアの記念すべき作品として9月27日にU/M/A/Aよりリリースされる。

【作品情報】

発売日:2017年9月27日

タイトル:The Business Of Basslines

価格:税抜2,500円

品番:UMA-1097

【トラックリスト】

01. 25th Acidversary

02. The Business Of Basslines

03. Ode To Mondrian

04. Gypsi Rose

05. Computer Controlled Soul

06. NNAMFOH

07. Can´t Stop - Won´t Stop

08. Married To The Knob(s)

09. Neurobot Tango

10. Bazzid

[bonus track]

11. Acperience 7 (※『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1』挿入曲)

HARDFLOOR: https://shop.hardfloor.de/

UMAA: https://www.umaa.net/

『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1』

©2017 BONES/Project EUREKA MOVIE

https://eurekaseven.jp/

ブリストルの王者、トリッキーが9月27日にニュー・アルバムを発売する。それに先駆けて、配信オンリーにてリミックスEPがリリースされたのだけれども、そこになんとカーンが参加しております。どこまでもダークなムードにどこまでもヘヴィなベース……この組み合わせが失敗するはずがない! というわけで要チェックです。なお同EPにはヒートウェイヴとフォルティDLも参加。ちなみにアルバムの方は、ロシアのトップ・アーティストとのコラボが多く含まれており、またホールのカヴァーも収録されているとのこと。

トリッキー、9/27発売の13枚目のアルバム『Ununiform』より、

リミックスEP&先行シングルをリリース。

NOW ON SALE

トリッキーの13枚目のアルバム『Ununiform』より、リミックスEPをリリース。

“The Only Way”、”When We Die feat. Martina Topley-Bird”の2曲を

Kahn、FaltyDL、The Heatwaveがそれぞれリミックス。

アーティスト:TRICKY

タイトル:MIXED BY...VOLUME 1

発売元:!K7 RECORDS / FALSE IDOLS / ウルトラ・ヴァイヴ

品番:デジタルのみ

価格:デジタルのみ

収録曲目:

01. The Only Way (Kahn Remix)

02. When We Die feat. Martina Topley-Bird (The Heatwave Remix)

03. When We Die feat. Martina Topley-Bird (FaltyDL Remix)

購入先:https://k7.lnk.to/MixedbyVolume1

「何年も前にレストランで皿洗いの仕事をしてた時に古いジューク・ボックスがあって、『Maxinquaye』のCDが入ってたんだ。僕はキッチンから抜け出してそのアルバムをプレイして仕事に戻るっていうのがしばらくの間の日課だったんだよ。擦り切れるほど聞いたね。トリッキーの音楽を聴いて以来、音楽にのめり込んで行ったよ。彼の声のトーンとプロダクションのコンビネーションはいつも僕のとても深いところに刺さるんだ。素晴らしいよ」(フォルティDL)

「トリッキーの音楽が俺の人生や音楽家として、どんな影響を与えてきたを言葉にするのは難しいな。彼のアルバムをCDウォークマンで何回も繰り返し聴いて、リリックを覚えて彼の作品の独特な雰囲気に浸っていたガキの頃からずっと音楽と一緒だったんだ。それはブリストルで音楽を学ぶ上で一番大事な部分だったし、今でも俺の音楽や詩の大事な部分であり続けている。彼のいくつかの曲は俺の人生の大事な記憶に結びついているし、自分のアイデンティティの一部でもあるんだ。だから彼の新作のリミックスを頼まれたのはとても光栄だよ。実を言うと最初は自分の最も影響を受けたアーティストと仕事するのに少しビビったんだけど、この仕事は素晴らしい経験になったよ。また近いうちに一緒にやりたいね」(カーン)

「トリッキーのリミックスを手がけるなんてすごいことだよね。10代の頃からとても影響を受けてるし、彼はジャンルをまたいでブレイクしたジャマイカン・ブリティッシュの代表的な存在でもある。グライムやUKガラージ、UKヒップホップが出てくる前にマッシヴ・アタックとかトリッキーがリリックを紡ぎだし、ベースをブチかまして時代を作ってきたんだ。ヒートウェイヴがどんなUKのサウンド・システムになるかのインスピレーションはワイルド・バンチから得たものなんだよ」(ザ・ヒートウェイヴ)

NOW ON SALE

BBC6ミュージックのローレン・ラヴァーンの番組で世界初公開となったトリッキーのニューシングル“Running Wild”は、若い頃の焦りや焦燥をテーマにしたリリックを南ロンドン出身の新人女性シンガー、ミナ・ローザが歌うレイドバックしたダークなフューチャー・ソウルだ。

ミナ・ローザは今秋行われるヨーロッパでのツアーにもヴォーカリストとして参加することが決まっている。

アーティスト:TRICKY

タイトル:RUNNING WILD FEAT. MINA ROSE

発売元:!K7 RECORDS / FALSE IDOLS / ウルトラ・ヴァイヴ

品番:デジタルのみ

価格:デジタルのみ

収録曲目:

01. Running Wild (feat. Mina Rose)

購入先:https://k7.lnk.to/RunningWild

【TRICKY "ununiform"】

2017.9.27 ON SALE

アーティスト:TRICKY(トリッキー)

タイトル:ununiform(アンユニフォーム)

発売元:!K7 RECORDS / FALSE IDOLS / ウルトラ・ヴァイヴ

品番:K7SCDJ350[国内流通仕様]

価格:¥2,300+税

その他:解説付

収録曲目:

01. Obia Intro

02. Same As It Ever Was (feat. Scriptonite)

03. New Stole (feat. Francesca Belmonte)

04. Wait For Signal (feat. Asia Argento)

05. It’s Your Day (feat. Scriptonite)

06. Blood Of My Blood (feat. Scriptonite)

07. Dark Days (feat. Mina Rose)

08. The Only Way

09. Armor (feat. Terra Lopez)

10. Doll (feat. Avalon Lurks)

11. Bang Boogie (feat. Smoky Mo)

12. Running Wild (feat. Mina Rose)

13. When We Die (feat. Martina Topley-Bird)

ワイルド・バンチのDJマイロなどを迎えた2016年リリースの『Skilled Mechanics』に続く本作は、自らのファミリーを含んだルーツに回帰する内容に仕上がっており、そのほとんどをベルリンで、そして内4曲をロシアはモスクワでレコーディング。ベルリンに移住して以来、11時に寝て9時に起きるという朝方にシフト、酒も飲まずヘルシーな生活の中で自らを見つめ直し、ベルリンのクリスマスの喧騒を避け3週間モスクワに滞在し、その時に現地のラッパーとコラボレイト曲を作り上げた。彼曰く20年ほどロシアのヒップホップ・シーンはチェックしているらしく、ロシア訛りのアクセントが気に入っているそうだ。コラボレイターはロシアのトップ・アーティストばかりで、カザフスタン生まれのスクリプトナイト(Scriptonite)は“Same As It Ever Was”、“Blood Of My Blood”、“It's Your Day”にフィーチャーされ、ロシアで最も人気があるヒップホップ・レーベルを運営するプロデューサーであるギャズゴールダー(Gazgolder)が手がける“Bang Boogie”には90年代からロシアのシーンを牽引するスモーキー・モー(Smokey Mo)をフィーチャーしている。さらに本作では今や伝説となったファースト・アルバム『Maxinquaye』収録の大クラシック“Aftermath”にフィーチャーして以来、公私に渡り彼の重要なコラボレーター/ミューズであったマルティナ・トップリーバード(2003年リリースの彼女のアルバム『Quixotic』以来のコラボレート)と久々に共演しているほか、LAでパパラッチされた女優のアーシア・アルジェント、さらに自らのレーベル、〈ファルス・アイドルス〉から2015年にアルバム『Anima』をリリースした女性シンガー、フランチェスカ・ベルモンテを迎え、共演曲である“New Stole”は、そのアルバムに収録された“Stole”のリテイク・ヴァージョン。そしてニューカマーも多くフィーチャーしており、〈ワーナー〉から『Devoted』というアルバムをリリースしているリチュアルズ・オブ・マインのヴォーカリスト、テラ・ロペス、“Running Wild”で美声を聞かせているミナ・ローズ、さらにアヴァロン・ラークスは、コートニー・ラヴのバンド、ホールの1994年の代表曲“Doll Parts”のカヴァーである“Doll”にフィーチャー。彼のファースト・アルバムにも冠されている自らの母の死を目の当たりにしたのが生まれてから最初の記憶という彼の凄惨な生い立ちは、これまで繰り返しテーマとして通底していて、サウンドと共にダークな彩りが彼の持ち味になってきたが、本作は生と死を双方の側から眺める視点と共にピースな雰囲気を湛えた作品に仕上がった。それは今回のアルバムで完全に自らのレーベルで全てを取り仕切ることで初めてレコード会社との軋轢やあらゆる財政的なプレッシャーから解放されたことと、ベルリンでの3年間を通じて自らのルーツ(彼の祖父はブリストルで伝説となっているサウンド・システムを作り上げたレゲエDJ、ターザン・ザ・ハイプリースト)を振り返ることでより一層自ら表現したい音楽に向き合えたというこの2つの要素が色濃く反映した結果だろう。まさにトリッキー節が全編に漲ったサウンドは美しく壮麗で以前にも増してパーソナルな本作『ununiform』はトリッキーが新たなステージに到達したことを知らせる充実作。

MORE INFO:https://bignothing.net/k7.html

エレクトロニカからヒップホップ、ロックにフューチャー・ベース、R&Bにジュークと、『初音ミク10周年――ボーカロイド音楽の深化と拡張』ではボーカロイドを用いた様々な音楽例が紹介されている。ただし、その中でジャズとなると、ごく僅かな作品を除いてほとんど掲載されていない。ボーカロイドは基本的にはコンピューターで作るデジタル音楽での使用から発展してきたので、アコースティックな楽器演奏が主となって即興演奏やアドリブが多く用いられるジャズとは、他の音楽と比べてあまり相性が良くないということが主な理由だろう(生演奏そのものとの同期は可能であるが、例えばフリー・ジャズのように予測不能なコード、メロディ展開に対応することは極めて困難である)。また、ジャズ・ミュージシャンやメインのリスナーの中には、ボーカロイドに拒否反応を示す人が他の音楽ジャンルに比べて多いので、こうした試みが少ないということがあるかもしれない。中には菊地成孔のように先進的な考えを持つ人もいて、dCprGによる『SECOND REPORT FROM IRON MOUNTAIN USA』(2012年)でもボーカロイドの兎眠りおんをフィーチャーした例があったが、実質的にはヒップホップ・トラックでのマイク・リレー的な使用だったので、厳密に言えばジャズとは異なるものだった。そうした点で本作は、手塚治虫と冨田勲と初音ミクのコラボという意味と同時に、ジャズとボーカロイドの融合が試みられた数少ない例のひとつとして取り上げられるべきものだ。

冨田勲は晩年の『イーハトーヴ交響曲』で初音ミクを用いるなど、ボーカロイドの可能性に理解を示した音楽家だったが、今回のバック演奏を行なうピアニストの佐藤允彦も負けず劣らず柔軟な音楽性を持つ。1960年代のモダン・ジャズ全盛期から活躍し、宮沢昭のバンドでバップやモードからフリーへと進み、1970年代初頭頃は石川晶、穂口雄右、水谷公生らとジャズ・ロックやジャズ・ファンクを演奏し、1980年代はメディカル・シュガー・バンクでフュージョンと、あらゆるジャズのスタイルをやってきた。チャールズ・ミンガスやウォルフガング・ダウナーなど海外勢との共演も多い。宮沢楽団で一緒だった富樫雅彦と共に現代音楽やフリー・インプロヴィゼイション、アヴァンギャルドにも通じ、『火曜日の女』や『デマ』といった実験的なサントラやTV音楽から、ヘレン・メリルや後藤芳子などジャズ・シンガーの伴奏と幅広い活動を行なってきた。過去に手塚治虫のアニメ映画『ユニコ』、カルト・アニメ・サントラとして海外でもマニアックな人気のある冨田勲作曲の『哀しみのベラドンナ』でも演奏し、手塚・冨田両氏とも少なからぬ縁がある。たとえば若手ミュージシャンがボーカロイドを使って演奏することは驚くべきことではないかもしれないが、彼のような現役最年長クラスの大御所ミュージシャンがこの企画に賛同して演奏を行なったことにより、オーソドックスなジャズの生演奏とボーカロイドの融合も可能で、ボーカロイドは決して若い世代のものだけではないという証明にもなっている。

編成はピアノ・トリオ+パーカッションで、ドラムの村上寛も佐藤同様に1960年代より活動するベテラン。ベースの加藤真一は佐藤とのデュオでアルバムも出している。パーカッションの岡部洋一が中ではジャズ界異色のメンバーと言え、ROVOなどにも参加するジャンルレスなミュージシャンである。彼の参加により、『ジャングル大帝』でのラテン~アフリカ音楽的なモチーフが生かされている。『リボンの騎士』のテーマ曲や“リボンのマーチ”はスインギーなピアノ・トリオもので、ボーカロイドを抜きに聴けば極めて洗練されたジャズ・アルバムと言える。『どろろ』についてはジャズ・ファンク風のリズムで、そこに日本の民謡風のモチーフを加えている。いろいろな音楽をやってきた佐藤允彦のアレンジ能力が生かされたものだ。ボーカロイドとの融合という点では、『ジャングル大帝』のテーマ曲におけるヴォーカリーズが面白い。ヴォーカリーズはジャズの器楽演奏の即興に対するものとして生まれた歌唱スタイルで、アドリブで歌詞を創作したり、歌詞のないスキャットで歌ったりする。日本では佐藤允彦も共演する伊集加代子がスキャットの名手として知られるが、ときにスキャットは生身の人間の歌声を超えたフェアリーなもの、神秘的なものというイメージを持つこともある。『ジャングル大帝』のテーマ曲もそうしたスキャットをイメージした初音ミクの歌がフィーチャーされる。ボーカロイドの特性のひとつに、人間では表現不可能な声を作ることがあるのだが、そうした点で『ジャングル大帝』のテーマ曲はボーカロイドの持ち味を生かしたものである。同じく『ジャングル大帝』の“アイウエオ マンボ”や『リボンの騎士』の“リボンのマーチ”でも、ワードレスのヴォイスや言葉遊びのような歌がリズミカルな曲調にうまくマッチし、ボーカロイドとのコラボが成功した場面を見せてくれる。しかし、逆に言えば本作の中でも人間の表現力に及ばない歌もあり、そうした点でボーカロイドはまだ発展途上のものであり、今後にもっと進化する余白を残しているということも示す。

今回のリリース元である〈日本コロムビア〉は、かつて1975年に佐藤允彦のほか、鈴木宏昌、大野雄二ら8人のピアニスト/キーボード奏者を集め、エレクトロ・キーボード・オーケストラという鍵盤のみのプロジェクト企画でアルバムを作ったことがある(厳密には伴奏でギターやベースなども入ったのだが)。日本でもシンセサイザーが出始め、冨田勲が『月の光』で世界的に有名になった頃で、恐らくはシンセの普及を目指した販促的な意図もあった。エレクトロ・キーボード・オーケストラはモーグ・シンセなどで様々な音を合成し、アコースティックな楽器では作り出せない人造の音を生み出すなど、実験的な試みを行っていた。当時はトーキング・モジュレーターやヴォコーダーなど、ボーカロイドの発想の原点となる楽器やエフェクターが普及し始めた頃で、動物の声に似せたようなシンセ音を作るなど、大手レコード会社でよくこの企画が通ったなというくらい面白い試みだった。そうした企画に関わっていた佐藤允彦が、今回も〈日本コロムビア〉で初音ミクとコラボを行なったというのも歴史の巡り合わせである。

小川充

[[SplitPage]] 2017年は、漫画家・手塚治虫の生誕90周年、作曲家・冨田勲の生誕85周年、そしてヴァーチャル・シンガー・初音ミクの生誕10周年が重なる節目の年だ。

冨田勲は2012年にオーケストラ『イーハトーヴ交響曲』で初音ミクとの邂逅を果たし、2016年には追悼特別公演として開催されたスペース・バレエ・シンフォニー『ドクター・コッペリウス』で初音ミクとコラボレーションしている。手塚治虫は、いま宝塚市立手塚治虫記念館で初音ミクとコラボレーションした『初音ミク×手塚治虫展』が開催されているところだ。そうした縁とそれぞれの節目が重なって実現したのが、この他に類を見ないコラボレーション・アルバムだ。

アルバムの題から察するに、冨田勲が手塚治虫のアニメ作品のために手がけた名曲を初音ミクがカヴァーしたアルバム、と考えるだろう。しかしながら、全編を通して聴くと、単なるカヴァー・アルバムではなく手塚治虫と冨田勲のドキュメンタリーの一種であるという印象を強く受けた。

まず、初音ミクがヴォーカルとして登場するのはもちろんだが、手塚治虫と冨田勲の略歴や作品の紹介からはじまり、ミステリー作家の辻真先や手塚治虫が残した作品を管理している手塚るみ子を招いて対談するなど、初音ミクが全編を通して語り手としても登場している。このようにヴォーカルのみならず作品のナビゲートも収録された作品は史上初だ。

また、アルバム全体のストーリー構成を辻真先が担当していることも特徴的だ。初音ミクの台詞も書いており、辻真先と初音ミクの対談では一人二役という面白い状況も生まれている。このアルバムを通して両者がどのような人となりであったか、またどのようにして作品が生み出されていったのかを楽しみながら知ることができるだろう。

本作で特に注目したいのは、初音ミクの歌声と喋りの進化だ。

そもそも初音ミクは歌声合成ソフトであるため、自然に喋らせるためにはきめ細かい調整と多大な労力が必要で、それでも字幕なしで聞き取れるか否かという認識があった。しかしながら本作では一言一句を確かに聞き取れる上に、対談では驚きや焦り、冗談を言ったり言われたりと感情が表現されている。普段から初音ミクの歌声を聞いている人、またメジャーなアーティストとのコラボレーションでしかその歌声を聞いたことがない人でも、これまでとの差にはっきり気が付くほどだろう。

また、歌声に関しても非常に滑らかになっており、平坦ではなく生演奏に寄り添うような揺れた歌い方になっている。これは、声優の前田玲奈が初音ミクの「歌の先生」を務めているからだ。簡潔に言うと、生演奏にあわせて前田玲奈が歌ったものをレコーディングし、その音声を解析・編集して初音ミクの声で再現しているようだ。初音ミクと前田玲奈がデュエットする“『リボンの騎士』から「リボンのマーチ」”にはその特徴が色濃く表れており、部分的に初音ミクの成分が強くなったり、前田玲奈の成分が強くなったり、はたまた両者をブレンドしたような声になったりしている。

以前から、人の歌声データを読み取ってボーカロイドの調整のパラメーターを自動推定するジョブ・プラグイン「VocaListener」(通称、「ぼかりす」)があったが、本作で用いられているのはそれをさらに発展させようとしたものだ。この技術は初音ミクだけでなく、ヴォーカルとして参加しているUTAUの重音テトにも適用されているようで、重音テトの歌声もより表情豊かになっている。

さらに驚くのが、エンディングで披露する初音ミクのラップ/ポエトリー・リーディングだ。喋らせることと同様に、滑らかにリズムよくラップさせることは歌わせる以上に難易度の高いという認識だった。ラップとリーディングの中間を行くような歌唱が確立されており、さらに歌詞の表示なしにはっきりと聞き取れるまでになっている(ちなみに、『別冊ele-king 初音ミク10周年』の特典音源は、この曲のDJ DUCTによるリミックスである)。表情豊かに歌わせることと並行してラップに関する技術開発も行われているようで、この技術はいずれ一般化されてユーザーに提供されることになると開発者の佐々木渉が発言している。

このように、本作は手塚治虫と冨田勲の功績を振り返るドキュメンタリー的なアルバムであることに加え、初音ミクの歌唱に関して新たな技術と手法を取り入れた実験作であると言える。初音ミクの歌唱に関する実験的な取り組みから見えてくるのは、初音ミクができる表現をさらに広げて新たな可能性を切り開こうとしていること、またその過程で生まれた技術を、初音ミクを通じてクリエイターの人たちに提供していこうという開発者の志しだ。過去を振り返るとともに未来への期待を感じさせる、まさに今聴くべき作品であると思う。

しま

この1年でよくかけた新譜10枚

|

DSC - Far Reaching EP - Holding Hands |

|---|---|

|

Anthony Naples - Slice Of Life EP - The Trilogy Tapes |

|

Underspreche - Invito Alla Danza Pt1 - Optimo Trax |

|

Mandingo - Universe - Rekids |

|

Prince Thomas - The Orb Heaven Or Hell Remix - Smalltown |

|

Michael Mayer - For You Dj Koze Remix - K7 |

|

Icola - Diablerie EP - Versatile |

|

Apiento&LX - Dish - Music For Dreams |

|

Axel Boman - Geeks/Voodoo - Barnbarn |

|

Felix Laband - Bag Of Bones EP - Compost |

2011年の震災後、仲間内で作った片田舎の小さなDJ BAR BUGPIPEも今年の8月から店主が代わり、店内もリニューアル&パワーアップ!、今までGODFATHERをはじめ、悪魔の沼と濡れ牧場の合同パーティー(沼牧場)等、伝説のパーティーをオーガナイズ、そして、DJ NOBUさんやGONNOさん、NORIさんやCOMPUMA松永さんをはじめ、日本が世界に誇る名だたる先輩DJ達にかわいがってもらいながら、気づけば早6年目を迎えました! そんなBUGPIPEに今後もも注目して頂ければと思います!

またZIGZAGというDJユニットで活動しております。以下、直近のDJスケジュールです。

9/9 (sat)AnalogScience at盛岡SICKth

special guest

dazzle drums

open 21:00 前売り \2500/1d

DJ Shibariver Ringroove8

katsuyaendo Zigzag

9/16(sat)HAKOBUNE FROM BUGPIPE

@青山蜂

22時スタート

2000円

LIVE:

CAT BOYS

DJ:

MOODMAN KENJI HASEGAWA 常盤響 ACKKY

AWANO DORIAN FUMI SATO RINGROOVE 8

BUCCHO MYSTERYCHANG ZIGZAG TOCCHI

NUDEMAN DAD "LEMON" IPPEI ENU 夜波CREW

ICHI 船長

https://aoyama-hachi.net/schedule/2017/09/16/hakobune-from-bugpipe-2/

野田努

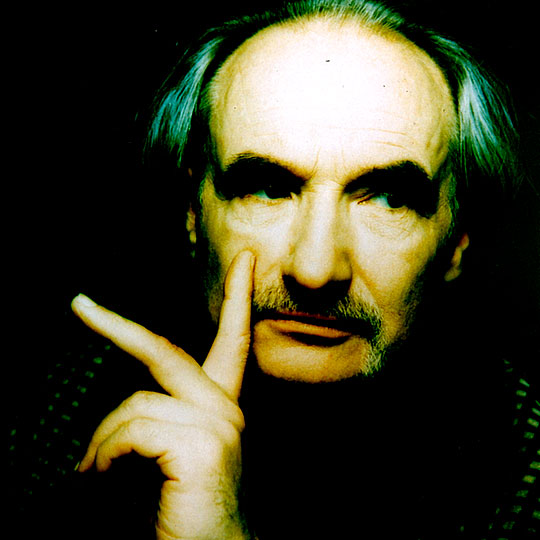

昨日ネットのニュースを散見したところ、どうやら9月5日、ホルガー・シューカイがケルンの自宅で死んでいるのをアパートの隣人によって発見されたそうだ。79歳だった。

シューカイは、クラウトロックにおけるもっとも重要なバンドのひとつ、カンの主要メンバーであり、パンク以降のロック・ミュージックおよびエレクトロニック・ミュージックに多大な影響を与えた人物である。

ぼくに限らず、カンをいまでも好きな人は世界中にいるし、サルバドール・ダリに似たホルガー・シューカイを心から尊敬している人もたくさんいる。彼は前衛であり、同時にポップだった。戦争を記憶している世代であり、それがゆえの国境の無さ/アイデンティティの刷新力が、非西欧音楽への好奇心にも繋がり、1960年代末の時点ですでに作品にも残している。できないこと(can't)をやってのけ(can)、実験的でありながら商業的にもヒットしたし、知的であり、ダリのようにユーモアも忘れなかった。

1938年ポーランドのダンツィヒ生まれのシューカイは幼い頃からピアノを習っていた。ほどなくして第二次大戦の戦場となったその地から疎開し、西ドイツに移住しても、彼の音楽への好奇心と探求心は変わらず、それはラジオの受信機の修理にまで及んだという話は有名である。

シューカイは、1963年からおよそ3年、カールハインツ・シュトックハウゼンのもとで学んでいる(カンの拠点となったケルンは、50年代に、それこそ“少年の歌”や“コンタクテ”が演奏されることになるケルン電子音楽スタジオが建てられている)。

2005年の『remix』の取材において、彼はこう言っている。

「私はいつもラジオでシュトックハウゼンを耳にしていたんだが、ある日ライヴを見に行った。そこで彼が聴衆に向かって自分の作曲した作品について説明していると、突然ひとりの客が立ち上がり、『シュトックハウゼンさん、あなたのやっていることはすべて衝撃的すぎます。あなたはこうやって人びとにショックを与えることで金儲けをしようとしているのではないのですか?』と言った。すると彼は『これだけははっきりと申し上げておきましょう。私がお金のために音楽をやることは絶対にありません。なぜなら、私には金持ちの妻がいるからです』と答えた。それを聞いて私は『素晴らしい! この人についていこう!』と心に決め、さらに金持ちの妻をさがすことにしたのだ」

慣れ親しんだ音楽にばかり惑溺するリスナーを許さなかったアドルノとも似たシュトックハウゼンには堅苦しい印象を持っていたぼくは、シューカイのこうした余裕あるユーモラスな発言に笑った。だいたい同じことの繰り返しを否定したシュトックハウゼンに逆らうかのように、1968年に結成されたカンは、繰り返しを強調したのだった。

バンドを組んだときのシューカイは、スイスのジュネーヴ周辺で音楽の教師をしていた。クラシック、現代音楽(そしてミュジーク・コンクレートや電子音楽)、あるいはいくらかジャズを知っていたシューカイだったが、ロックに関しては、もはや若者とは呼べない30を前にして初めて知った。イルミンはクラシックの指揮者で、ヤキはプロのジャズ・ドラマーだったわけだが、ビートルズよりも年上の良い大人たちが、いままで学んできたことをまっさらにしてロック・バンドをやる。ただし、音楽を作るのではなく、音楽の作り方から作ること──それがカンだった。

また、こうも言えるだろう。クラフトワークがエレクトロやミニマルの原型を作ったと言えるなら、カンはジャングルの原型を作っている。

シューカイはカンのメンバーのなかではもっとも精力的なソロ作品を発表している。数々のアルバムのなかで1枚選べと言われたら最初のソロ・アルバム『Movies』だろう。(『On The Way To The Peak Of Normal 』や『Rome Remains Rome』も捨てがたいが)『Movies』に収録された4曲は必聴である。

さらにシューカイは、ジャー・ウォーブルやデイヴィッド・シルヴィアンとの共作、Phewの最初のアルバムへの参加でも知られている。2015年にはカンの『The Lost Tapes』とも似た、まったく聴き応えのある未発表音源集『Eleven Years Innerspace』も発表している。

ふたたび2005年の『remix』からの引用になるが、シュトックハウゼンは生前こんなことを発言したという。「私の教え子は誰も成功しなかったが、ひとりだけ例外がいた。ホルガー・シューカイだ。彼だけが私の真似をしなかった」

シューカイは、自分の音楽のなかにいろいろなものを取り込んだ。それこそ68年のパリの暴動から短波放送から流れるベトナムの民謡、旧ソ連の音楽……、あるいは、ラジオ、カセットテープ、電話までもが彼の楽器だった。彼は自らを「ミューシャンではない」と言い切った。そうではなく、「ユニザーサルなディレッタントなのだ」と。ぼくもこういうことが言えるようになりたいものだ。

TVのCMで使われたことで日本でもヒットした“ペルシアン・ラヴ”を聴いていると、いったいこれはどこの国のいったいなんという音楽だろうかと思った。そしてなんて美しいのだろうと思う。昨晩はこの曲を聴いた人が多かったことだろう。ぼくも家に帰って、ビール500mlを空けて、まっさきにこれを聴いた。

「私たちが音楽を演奏させたのではない。音楽が私たちを演奏させたのだ」──ホルガー・シューカイ

[[SplitPage]]松村正人

90年代はじめ、当時住んでいた仙台の夏のあまりの夏らしくなさ――私は夏はアスファルトに陽炎がたつくらいじゃないと夏じゃないと思っている、島の人間なので――にいてもたってもおられず、メールスのジャズ祭に行ったきり向こうに住みついてしまった叔母をたよって渡独したのは二十歳になったばかりのころ。ドイツといってもチューリッヒ近郊の叔母の家にいつまでも厄介になっているわけにもいかず、ドイツの東のほうから東欧に向かい、西におりかえし英国に向かう途中ケルンにたちよったのはここがホルガー・シューカイの町だからである。ところが駅前で数名にシューカイの自宅の場所をたずねたがラチがあかない。だれだそれ、というのがたいがいで、ひとのよさそうなオバさんはもうしわけなさそうにしているし、私よりすこし年嵩の青年はドイツならおまえ、スコーピオンズだろと「ロック・ライク・ハリケーン」を眼前で歌われる始末。スコーピオンズはファーストはコニー・プランクのプロデュースだから嫌いじゃないですが、そのコニー・プランクの仲間のカンというバンドのひとなのです、といっても伝わらない。当時の私はダモさんくらい髪が長かったのであるいは向こうが気づいてくれるかとも思ったが甘かった。宿なしらしき老婆には、どこから来たと問われ、ヤーパンだと答えたら、日本のせいで戦争に敗けたと狂ったようになじられ、駅から離れた人気のない路地の坊主頭の若者の集団にも訪ねてみたが要領をえない。いま考えるとあいつらネオナチだったろうね。

私は大聖堂もみずに失意のうちにケルンを去り、四半世紀(!)前のこととて記憶は遠いが、たしかベルギーのどっかから黒人の乗船率が異様に高いフェリーで、野田さんがほめていたマッシヴ・アタックの町ブリストルに渡ったはずだが、ことほどさようにカンは当時の私にとってなにがしかのものだったのである。

それはいまでも変わっていない。おそらく死ぬまで変わらないどころか、前々々世や来々々世とかいう戯言を私は信じないが、そのようなものがあったとしてもそうだろう。

カンのなかの音楽の鮮度は保たれている。流動的だが凝結し個人のものであれ歴史に属するものであれ、あらゆる時間を横切り大気をくぐりぬけ耳朶を打つ。ときにプログレッシヴ・ロックやサイケデリック・ロック、のちにユーロ・ロック、いまはクラウト・ロックにひとは彼らを分類するが、ポピュラー・ミュージックと民族(民俗)音楽と即興音楽と電子音楽をカットアップしモンタージュするカンはつまるところカンなのだ。その先頭に立っていたのはホルガー・シューカイそのひとにほかならない。たわわな口髭といくらか生え際が後退したホルガー・シューカイのイメージは近影でこそ痩せ細っていたものの、68年の結成時からほとんど変わらない。シュトックハウゼンの元に学んだこの男はデビュー当時すでに三十路だった。分別のある大人だったが音楽は野蛮だった。同門のイルミン・シュミット(Key)とドラムのヤキ・リーベツァイトはシューカイと同年配でギターのミヒャエル・カローリは10歳下、そこにヴォーカルとして黒人のマルコム・ムーニーが加わり、だれもが知る最初のカンができあがる。69年のファースト『モンスター・ムーヴィー』の白眉は「Yoo Doo Right」だが、空間に燎火のように延焼するカンのスタイルはすでに完成している。ヤキの非西欧的な律動とミヒャエルの音色とフレージング、イルミンのサウンドは波のようである、おのおのが特異なパーツをシューカイの反復するベースが粘っこく接着する。このトラックはセッションの抜粋を編集したもので、ホルガー・シューカイといったとき、世評ではのちにヤキやミヒャエルなどに較べ、ソロ作につながる編集(プロデューサー)的観点を功績として強調するきらいがあるが、演奏家としての比類なさにも目を向けなければならない。八分音符を弾きつづける、オクターブをくりかえす――ただそれだけのフレーズがサイケデリックな空間をつくりディスコの暗喩となり、ループするフレーズの一部を欠落させダブ化させる、単純な法則だがきわめて呪術的でありそれがなければ、『タゴマゴ』や『フューチャー・デイズ』といった傑作もなりたたなかっただろう。私はくりかえすが、カンとはつまるところその総体である磁場の謂いなのだ。ダモ鈴木在籍時(私は『タゴマゴ』が初カンだが、いまでも「Oh Yeah」が日本語歌詞なるパートを聴くと、そのヴィジョンが幻出する)はむろん、後期のジャンル音楽の擬態と変調はそれまでの求心力が希薄なぶん異質さが浮遊している。その後のシューカイのソロはバンドの集団性を離れ、いかに方法をポップに純化するかを試みた階梯であり、ワールド・ミュージックとクラブ・ミュージックの折衷があたりまえな現在の若い耳により親しみやすいだろう。

カンに失敗は存在しない。以前取材したさいイルミン・シュミットはそのようなことをいっていたが(『アウト・オブ・リーチ』はどうなんだという意見もあるでしょうが)、カンがカンであるかぎりそれは真実であり、おそらくそのような姿勢だけが都市のなかに未開の地を拓く。

幾多の作品をのこしホルガー・シューカイは世を去った。ヤキ・リーベツァイトを喪った年にシューカイも逝った。享年79歳。地元紙によれば、ケルン近郊のヴァイラースヴィストにある以前は映画館だったカンのオリジナルのスタジオで亡くなっているところを発見されたという。25年前、私がたどりつけなかった場所だった。(了)

インスト・グライムの奇才、マムダンス――彼は本当にこの国で過小評価されている。2015年に〈Tectonic〉から放たれたロゴスとの共作『Proto』、その衝撃はどれくらい多くの人びとに伝わっているだろうか。ほかにも〈Tectonic〉や自身のレーベル〈Different Circles〉からコンスタントにEPを発表し続け、来る9月8日にはピンチとの共作EP 「Control / Strobe Light」のリリースも控えているマムダンスが、ついに単独での来日を果たす。9月17日(日)、会場はCONTACT。当日は2時間のロング・セットとなる模様。この日はとにかくCONTACTまで足を運んで、UKベース・ミュージックの尖鋭に触れておこう。

ハードコア・スピリッツを根底に置く才人の登場

これまでにコラボレーションしたアーティストを数えれば切りがないといえるほど、多種多様なアーティストと共同作業をこなしてきたMumdanceがContact初登壇。その記念すべき夜には、ドメスティックな出演者たちからジャンル特定不能といえようアーティストも集結し、バラエティ豊かなビート、空間に広がるアンビエンスと様々な音が散りばめられた空間を演出してくれるだろう。

デビュー当初Mumdanceがセルフリリースしていた『DIFFERENT CIRCLES THE MIXTAPE』を聴いたときのような斬新さ、特異さを十二分に感じられる夜となるはずだ。

------------------------

9/17(日・祝前)

Mumdance

Open 10PM

Before 11PM ¥1000, Under 23 ¥2000,

GH S members ¥2500, w/f ¥3000, Door ¥3500

------------------------

Studio:

Mumdance (Different Circles | Tectonic | XL Recordings | Rinse FM | UK)

DJ Fulltono

100mado (Back To Chill | Lo Dubs | Murder Channel)

Albino Sound -Live

DAIGO (D.A.N.)

VJ: SO IN THE HOUSE

Contact:

asyl cahier (LSI Dream)

Prettybwoy (POLAAR | SVBKVLT)

Nao (rural | addictedloop)

Sunda

Romy Mats (解体新書 | procope)

K_yam (Remedy)

■Mumdance

ブライトン出身のMumdanceはハードコア、ジャングルの影響下、15才頃から〈S.O.U.R〉レーベルが運営するレコード店で働き始め、2階のスタジオでプロダクションの知識を得る。やがてD&Bのパーティ運営、『Vice』誌のイベント担当を経てグライムMCのJammerと知り合い、制作を開始。ブートレグがDiploの耳に止まり、彼のレーベル、〈Mad Decent〉と契約、数曲のリミックスを手掛け、10年に「The Mum Decent EP」を発表。また実質的1stアルバムとなる『DIFFERENT CIRCLES THE MIXTAPE』で《Kerplunk! 》と称される特異な音楽性を明示する。その後Rinse FMで聴いたトラックを契機にLogosと知り合い、コラボレーションを始め、13年に〈Keysound〉から「Genesis EP」、〈Tectonic〉から「Legion / Proto」をリリース、そして2ndアルバム『TWISTS & TURNS』を自主発表、新機軸を打ち出す。14年には〈Tectonic〉からPinchとの共作「Turbo Mitzi / Whiplash」、ミックスCD『PINCH B2B MUMDANCE』、グライムMC、Novelistをフィーチャーした「Take Time」〈Rinse〉でダブステップ/グライム~ベース・シーンに台頭、またRBMAに選出され、同年東京でのアカデミーに参加したほか、Logosとのレーベル、〈Different Circles〉を立ち上げ、ミュジーク・コンクレート、ニューエイジなどの影響を反映した「ウェイトレス」と自称する無重力感覚のサウンドを創造する。15年には名門〈XL〉からNovelistとの共作「1 Sec EP」、自身の3rdアルバムとなるMumdance & Logos名義の『PROTO』、Pinchとの共作「Big Slug / Lucid Dreaming」のリリースを始め、ミックスCD『FABRICLIVE 80』を手掛け、Rinse FMのレギュラーを務める。その後もLogosと精力的な活動を続け、17年に入り『WEIGHTLESS VOL,2』、「Perc & Truss Remixes」、「FFS / BMT」といった注目作を連発している。90’sハードコア・スピリッツを根底にグライム、ドローン、エクスペリメンタル等を自在に遊泳するMumdanceは現在最も注目すべきアーティストのひとりである。

《Mumdance レギュラーラジオ最新アーカイヴ》

https://soundcloud.com/rinsefm/mumdance290817

私はパターソンに足を運んだことはないが、ニューヨーク州の隣のニュージャージー州の北部、パサイク郡の郡庁所在地であるかの地は、それがオールロケであってもなくても、画面に映りこんだ街並みから空想するに、都市の喧騒に遠い、いくらかとりのこされた、緑の多い住みよい街のようである。郊外に向かう電車の窓に映る景色がごみごみした都心を抜けた途端にひらけるあの感じ、あるいは金沢とか仙台とか札幌とか、涼しげな土地を連想してしまうのはおそらく、街の情報以上に映像にとらえられた光と空気のせいである。光の差す位置は低く事物の陰影は深い。デジタルでありながら、その色彩感覚はきわめて写真的、ことに70年代のニューカラーを髣髴したのはイメージがエグルストンやショアに似ているからではなく、この世界における映像の階層が変質したなかにあってこの映画の映像の位置関係がニューカラーが写真史にもたらしたそれに近似するからである。フィルムに色を感光する行為はモノクローム基調の写真史の飛躍のひとつだったが、初期のニューカラーの写真には表現と技術の不安定さからくる、色彩を得ることと同時に喪失することのゆらぎがあった。色はあらかじめ褪せることを含意し、イメージはそれが過去のものであるという形式がもたらす事実以上に圧倒的に非在だった――と思わず間章っぽくなってしまうほど、3DやCGやVRやARやMRがはびこるイマージュによる象徴界で、ジム・ジャームッシュの80年の『パーマネント・バケーション』から数えて12作目の劇映画『パターソン』のフレーム内の色彩と陰影と構図は端正であり、つまるところそれは古典的である。

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

筋書きはいたってシンプル。ジャームッシュはパターソンを舞台に、街とおなじ名前の主人公パターソン(アダム・ドライヴァー)とその妻(ゴルシフテ・ファラハニ)、そこに暮らすひとたちの一週間を淡々ときりとっていく。撮影監督はフレデリック・エルムズ――ジャームッシュ作品では『ナイト・オン・ザ・プラネット』(1991年)をかわきりに、2003年の『コーヒー&シガレッツ』を担当した人物だが、古くはリンチの『イレイザー・ヘッド』(1976年)を撮っていた。彼との直近の仕事は2005年の『ブロークン・フラワーズ』といえば、『パターソン』のトーンをご理解いただけるだろうか。あの作品のビル・マーレーはジャームッシュ作品では比較的クセのないほうだったが『パターソン』でのアダム・ドライヴァーはそれに輪をかけて淡泊である。午前6時には目をさまし朝食をとり仕事にでかけていく。あとにする自宅は、私はアメリカの住宅事情に詳しくないが、おそらく子どものいない若夫婦と犬一匹が暮らすには広すぎず狭すぎない、典型的な物件である。職場までは徒歩でゆく。職場についたパターソンは出発前のバスの運転席でノートになにやら文字を書きつける、そこに同僚がやってきて手は止まる、バスは発車しパターソンの市街を横切っていく、フロントガラスに映る市街地の風景は構図のなかの消失点に吸いこまれるかのよう。古い街なみ。その街にまつわる話を、乗客がする声が運転席のパターソンの耳にとどく。ある日のそれはひとを殺したボクサーの話でありべつの日にはドーナツ屋のいかした女のこともある、パターソンに住んでいたアナキストについて話す学生たちが乗り合わせることもあるだろう。仕事が終わった食後には愛犬マーヴィンの散歩の途中でなじみのバーによることもある。そこで交わす会話は音楽ネタとユーモアをちりばめたいかにもジャームッシュらしいものだが、80~90年代諸作とくらべると、かつて編集がもたらしたオフビートな感覚が役者の演技の間に置き換わっており、いくぶんゆったりと、とてもまろやかである。彼らとの出来事ともいえない出来事がパターソンを触発するともなく触発する、月曜から次の月曜までくりかえす日々にふれられることでパターソンは詩人になる。

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

うかつな私は書きもらしましたが主人公パターソンはバスの運転手であるとともに詩人でもある。すてきというしかないこの設定が『パターソン』の奥行きである。私は詩については門外漢だが、詩が最初の一行のイメージにはじまりついでイメージをイメージへ橋渡すものなら、『パターソン』の構造そのものが詩である。ところがそれは詩的といったときに、私をふくめ多くのひとが思うような感傷とは無縁であり、作中にコインランドリーのラッパー役でワンシーンだけ登場するメソッド・マンが、詩人としてのパターソンのモデルになったウィリアム・カルロス・ウィリアムズの詩作哲学を借りてつぶやくように、「事物からはじまる観念」なのであり、マッチ箱や靴箱などとわかちがたい、現実に潜ったイメージの群れのようなものを、かつて詩を学んだジャームッシュは映画という、やはりイメージの連なりである形式のなかでたどり直している。むろん映画は詩であるという命題は蕪雑にすぎるが、きりとる視点によっては現実は映画になり文学になり音楽になる、つまりアートになる――などというそっくりかえった言い方をしなくとも、私たちのおくる日々には一日たりともおなじ日はない、とジャームッシュは『パターソン』で種々のイメージをいつくしむようにとらえていく。ときにそれはパターソンの名勝であるグレイトフォールズの水のイメージのもたらす広大無辺さであり、ポール・ローレンス・ダンバーやフランク・オハラやエミリー・ディッキンスン、パターソン生まれのアレン・ギンズバーグやウィリアム・カルロス・ウィリアムズといった米国の詩人の命脈である。それらは符牒となり作品全体に交響していくのだが、そこには桂冠詩人の厳かさや壮麗さに遠い、自由(律)の(オフ)ビート感覚がある。一節ひいてみよう。

「冷蔵庫のスモモを食べた

たぶん君の朝食用だね

許してくれ

おいしかった

甘くて

よく冷えてたよ」

(ウィリアム・カルロス・ウィリアムズ「言っておくよ」)

作中後半でパターソンは妻ローラに彼女が好きだというこの詩を朗読する。うかつな私は詩にうといので詩と散文のちがいも定義できないが、このような唯物詩観は、広津和郎の散文性とはいわぬまでも、たとえば谷川俊太郎の「コカコーラ・レッスン」とか田村隆一の諸作とか、ある種の韻文が散文にひらかれるさいにはらむ質朴な力感と余白を思わせるだけでなく、『ダウン・バイ・ロー』でのホイットマン、『デッドマン』でのウィリアム・ブレイクら、ジャームッシュがこれまでの作品で言及してきた詩人の諸作と響き合い、ことばとイメージがアメリカのみならず世界に波及しやがて覆い尽くすジャームッシュのヴィジョンの根拠にもなっている。むろんブルースマンとロッカーとラッパーの列席も欠かせない。その意味でノーベル財団は40年はおくれている。と書きながらいまふと思ったのだが、上述のW・C・ウィリアムズの詩の一節に出てくるスモモ(plums)は『ミステリー・トレイン』(1989年)で永瀬正敏と工藤夕貴のカップルが持参し、ホテルのフロントにいたスクリーミン・ジェイ・ホーキンスが丸呑みしたスモモの暗喩なのではないか。この詩を読んだ翌日、あることで失意の底に沈んだパターソンはグレーとフォールズの前で日本人の詩人(永瀬)と束の間の出会いをはたす。この「浄化」を思わせる場面、なんなら「癒し」といってもいいこのシーンでしかしジャームッシュは感情を昂ぶらせない、それを押しつけないのはこの映画を彼自身「解毒剤」とみなすからだろう。なんにとっての? スペクタクルとしての映画がはびこる昨今の状況にとっての。むろんこの一文の映画はあらゆる文言と置換可能であり、おそらく現在のアメリカの政治/状況とも無縁ではない。タッチは禁欲的で円熟も感じさせる。ロン・パジェットの手になる作中の三編の詩も見事である。音楽はジャームッシュがその一員であるSQÜRLが担当している。アンビエントを思わせつつもパターソンの思考に同期したようなゆるやかな起伏をもつサウンドトラックは当初「著名なエレクトロニック・ミュージシャンのアーティストのトラックを集めて、映画音楽にする予定だった」というのだが、私はそれがOPNではなかったかと邪推している。というのも―― (以下『ギミー・デンジャー』評につづく)

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

yahyelと語り合うマウント・キンビーの魅力

yahyelと語り合うマウント・キンビーの魅力 Mount Kimbie

Mount Kimbie Mount Kimbie × Kelly Lee Owens

Mount Kimbie × Kelly Lee Owens 生き残ったのは誰だ

生き残ったのは誰だ