言うまでもなく、テクニクスSL-1200は、大衆音楽の歴史に名を残す名機のなかの名機である。ダイレクトドライヴ方式で、ピッチコントローラーの付いたこのターンテーブルは、たんなる再生装置ではなく楽器となった。ヒップホップとハウスはSL-1200なしでは生まれなかっただろう。90年代では、そのメーカーであるTechnicsはブランド化し、海賊版のTシャツやキャップも出回ったほどだった。

その、音楽に革命を起こした機材について、機材史/文化史の両面から記した書籍『Technics SL-1200の肖像 ターンテーブルが起こした革命』が10月26日に刊行される。

じつに40年ものあいだ、ほぼデザインを変更することなく世界中で愛されてきた、奇跡的な工業製品であるこのターンテーブルの実像について、パナソニックに残された資料や歴代スタッフの証言、また著名DJたちへの取材によって構成されるそうだ。

企画立案はOVERHEAT MUSICの石井“EC”志津男氏。執筆は『GROOVE』の元編集長として、長くDJ/クラブ・シーンを見てきた細川克明氏。初めてDJ向けターンテーブルとして開発されたSL-1200MK2の発売からちょうど40年、そして、世界中が熱望していたSL-1200MK7のリリース・イヤーにおくる特別企画ということで、楽しみにしましょう。

書名:Technics SL-1200の肖像 ターンテーブルが起こした革命

仕様:A5変型判/224ページ

企画:石井“EC”志津男(OVERHEAT MUSIC)

著者:細川克明

協力:パナソニック株式会社

CONTENTS

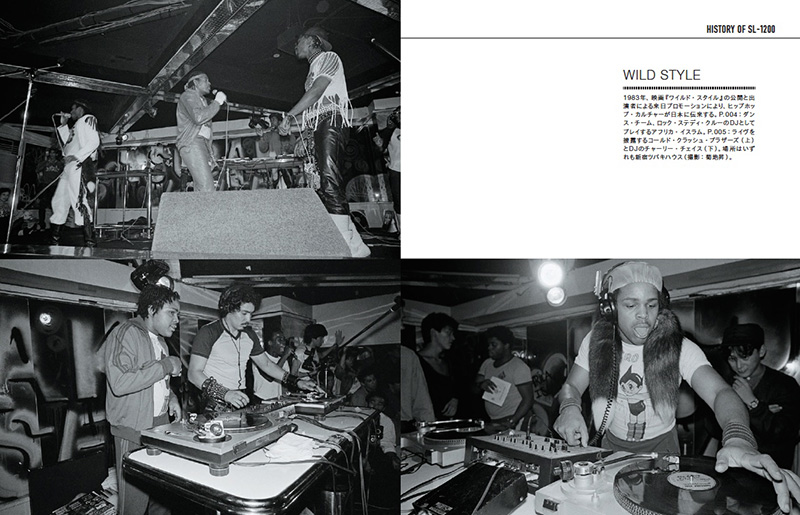

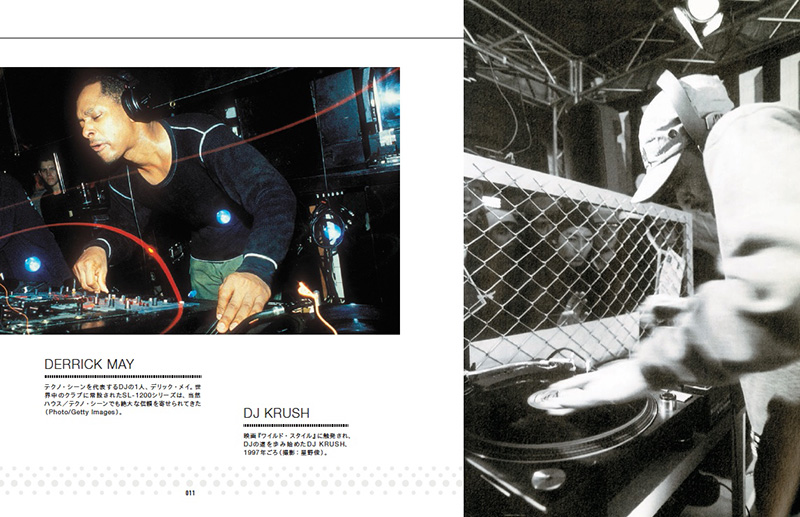

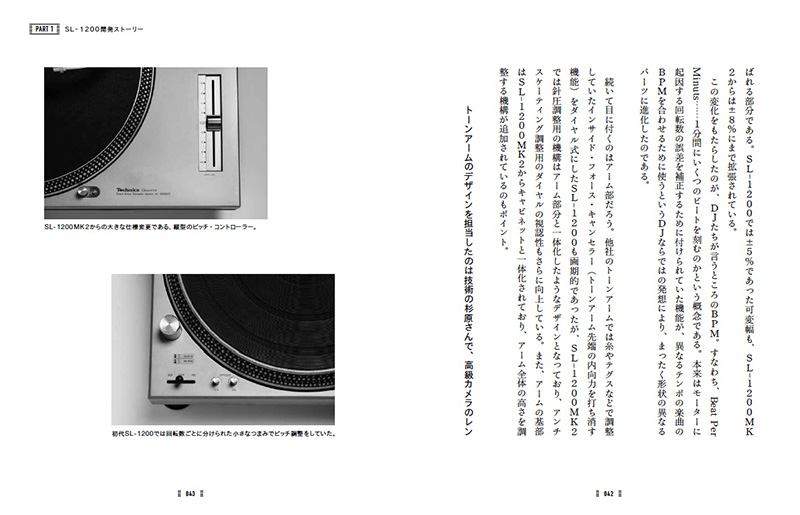

PART 1 SL-1200開発ストーリー

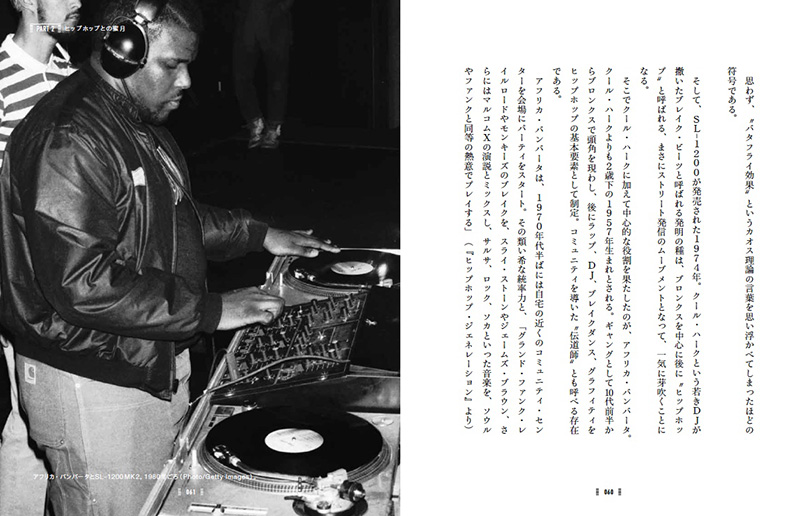

PART 2 ヒップホップとの蜜月

PART 3 クラブ・カルチャーの成熟

PART 4 伝説の続き

取材協力:DJ KRUSH、DUB MASTER X、DJ NORI、須永辰緒、DJ KENTARO、DJ KOCO a.k.a. SHIMOKITA、武井進一(Face Records)、新旧テクニクス・スタッフ

帯コメント:藤原ヒロシ

※なお、【初版限定】として、抽選で非売品7インチ・シングルが当たる発売記念キャンペーンを開催。購入者のなかから抽選で10名の方に、DJ KOCO a.k.a. SHIMOKITAが出演するSL-1200MK7のプロモーション映像でも使用されているThe Dap-Kings「Nervous Like Me」の非売品7インチをプレゼント。詳しくは帯に書いているそうです。

アーティスト: Looprider

アーティスト: Looprider