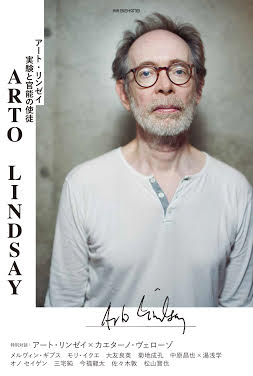

来ました! 1月にリリースされた13年ぶりの新作『Cuidado Madame』が好評のアート・リンゼイですが、なんと6月に来日します。昨年、晴れたら空に豆まいての10周年記念企画の一環として来日しているアート・リンゼイですが、今回は新作のレコーディング・メンバーを従えてのバンド・セットによるツアーです。東京、京都、大阪の3都市をまわります。オールスタンディングのライヴハウス公演としてはかなり久々の来日だそうで……アルバムのあのサウンドはいったいどんなふうに生まれ変わるのでしょう。必見です。

奇才アート・リンゼイ、超待望の来日ツアーが6月に決定!

13年ぶりの新作『Cuidado Madame』のレコーディング・メンバー

を率いた垂涎のバンド・セットです!

世界中に熱狂的なファンを生んできた真の奇才音楽家アート・リンゼイ、NO WAVE以来のパンク精神と近年のコスモポリタニズムが最高次元で融合した13年ぶりの新作『Cuidado Madame(邦題:ケアフル・マダム)』のレコーディング・メンバーを率いたバンド・セットでの来日公演が実現! オールスタンディングによるライヴハウス公演は、東京ではかなり久々となります! 新作のレコ発ツアーということで、あのサウンドがどのようにライヴで再現されるのか、絶対にお見逃しなく!!

【公演情報】

ARTO LINDSAY Japan Tour 2017

■ 東京 6月23日 (金) WWW X

OPEN 18:30 / START 19:30

TICKET オールスタンディング ¥8,000(税込/別途1ドリンク)

※未就学児入場不可

一般プレイガイド発売日:4/8 (土)

(問) クリエイティブマン 03-3499-6669

■ 京都 6月24日 (土) 京都メトロ

OPEN 17:00 / START 18:00

TICKET オールスタンディング ¥8,000(税込/別途1ドリンク)

※未就学児入場不可

一般プレイガイド発売日:4/8 (土)

(問) 京都メトロ 075-752-2787

■ 大阪 6月26日 (月) 梅田シャングリラ

OPEN 18:30 / START 19:30

TICKET オールスタンディング ¥8,000(税込/別途1ドリンク)

※未就学児入場不可

一般プレイガイド発売日:4/8 (土)

(問) キョードーインフォメーション 0570-200-888

企画・制作・招聘:クリエイティブマン https://www.creativeman.co.jp/

協力:P-VINE RECORDS

【作品情報】

アート・リンゼイ/ケアフル・マダム

Arto Lindsay / Cuidado Madame

in stores now

PCD-25212

定価:¥2,500+税

★日本先行発売

★日本盤ボーナス・トラック収録

まさに世界待望! 前作『Salt』以来およそ13年ぶりにリリースされた奇才アート・リンゼイのオリジナル・ニュー・アルバム! 盟友メルヴィン・ギブスの参加やマリーザ・モンチとの共作のみならず、ニューヨークの新世代ミュージシャンたちとの邂逅がもたらしたアート流「アヴァン・ポップ」のニュー・フェイズ。NO WAVE以来のパンク精神と近年のコスモポリタニズムが最高次元で融合したソロ・キャリア史上屈指の名作が誕生した!

『別冊ele-king アート・リンゼイ──実験と官能の使徒』

『別冊ele-king アート・リンゼイ──実験と官能の使徒』

編集:松村正人

in stores now

ISBN: 978-4-907276-73-7

本体¥1,850+税

160ページ

ブラジル音楽の官能、ノーウェイヴの雑音、アヴァン・ポップの華麗なる試み──多岐にわたるアート・リンゼイの音楽の全貌をたどる必読の1冊。幼少期から現在までを語った本人ロング・インタヴューを皮切りに、カエターノ・ヴェローゾとの特別対談も掲載! 日本はおろか世界にも類をみないアート・リンゼイを総覧する試み。

【Arto Lindsayプロフィール】

1953年アメリカ生まれ。3歳で家族とともにブラジルに引っ越し、17歳までを過ごす。77年にNYでノイズ・パンク・バンド:DNAを結成。翌年、ブライアン・イーノのプロデュースによる歴史的コンピレーション『NO NEW YORK』にDNAとして参加する傍ら、ジョン・ルーリー率いるジャズ・コンボ:ラウンジ・リザーズにも参加。11本だけ弦を張った12弦ギターをノンチューニングで掻き鳴らす独自の奏法が衝撃を与え、“NO WAVE”シーンの中心的存在となる。80年代にはピーター・シェラーとアンビシャス・ラヴァーズを結成し、NYアンダーグラウンド音楽とポップ・ミュージックの融合を実践。80年代後半からはプロデューサーとしても活躍し、カエターノ・ヴェローゾ、ガル・コスタ、マリーザ・モンチ、ローリー・アンダーソン、デヴィッド・バーン、坂本龍一、大貫妙子、宮沢和史などを手掛ける。他にも三宅純や小山田圭吾、青葉市子など、日本人アーティストとは親交が深い。95年からはソロ名義でのリリースを開始し、04年にかけて1~2年に1枚のハイペースでアルバムを発表。14年のライヴ盤付きベスト・アルバム『Encyclopedia of Arto』を挟み、2017年1月、約13年ぶりとなるオリジナル・アルバム『Cuidado Madame』をリリースした。

先日、平凡社から刊行された著書『

先日、平凡社から刊行された著書『