メルボルンのシンガー・ソングライター、コートニー・バーネットが3年ぶりのニュー・アルバム『Things Take Time, Take Time』をリリースする。現在先行シングルとして “Rae Street” が公開中。彼女らしいオルタナティヴ・サウンドは健在で、ヴァースでの日常の描写を経てからのコーラス、「たしかに時は金なり。でも金は友だちじゃない」にはグッとくる。ほかの曲も気になります。発売は11月12日とまだ少し先だが、楽しみにしていよう。

コートニー・バーネット、ニュー・アルバムを11/12に発売!

第一弾先行シングルとミュージック・ビデオを公開!

■第一弾先行シングル「レイ・ストリート」ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=NUXvlpS0TvE

[Pre-order + Listen]

https://smarturl.it/CBJP

オルタナティヴ・ロック界を代表するアーティスト、コートニー・バーネットは、3年ぶりの3枚目となるニュー・アルバム『シングス・テイク・タイム、テイク・タイム』(Things Take Time, Take Time)を11月12日に発売することを発表し、早速、第一弾先行シングル「レイ・ストリート」(Rae Street)をミュージック・ビデオと共に公開した。

作曲に2年以上をかけ、その後2020年の終わりから2021年の初めにシドニーとメルボルンでプロデューサー/ドラマーのステラ・モズガワ(Warpaint, Cate le Bon, Kurt Vile)と一緒に録音された『シングス・テイク・タイム、テイク・タイム』は、彼女にとってまたもやブレイクスルーとなる作品となった。これは、彼女が最もクリエイティブでリラックスできた、そしてこれぞまさしくハッピーなコートニー・バーネットと言える作品だ。彼女のプライベートな世界を垣間見ることができ、愛、再出発、癒し、自分自身の新たな発見等々、てらいなくそのようなテーマを扱っている楽曲が収録され、これまでで最も美しく、そして彼女自身にとって一番身近なアルバムとなった。

アルバムのオープニングを飾る第一弾先行シングル「レイ・ストリート」は、現代のスピード社会と対峙しながらも、小さなコミュニティの日常生活が繊細にスケッチされた、穏やかなミッドテンポのエッセイで、美しいトーンを奏でている。 特に以下のフレーズが印象的だ「time is money; and money is no man’s friend」(時は金なりだけど、お金は友達じゃない)。それは決して独りよがりで自己満足な台詞ではなく、コートニーの手による哀愁を帯びた歌詞は、激しく驚くほど生き生きとしている。穏やかに物事を見つめながら行動を起こすことで、日々の何気ない日常の中で失いがちな、人々がお互い触れ合えるような道を切り開いていく。そんな驚くべき叙情的な作品だ。

彼女にとって、人生のとりわけ楽しい時期に録音された、ディープでパーソナルな内容がコラージュのように散りばめられたこのサウンドは、彼女が聞くものに大きな影響力を及ぼす画期的な女性シンガーソングライターであること、その地位が間違いのないものであることを示している。そして彼女の実力が1人のミュージシャンとして、まさに今ピークを迎えようとしており、そして新たなフェーズに入ったことを示すものに仕上がっている。

[前作情報]

https://trafficjpn.com/news/cb/

■商品概要

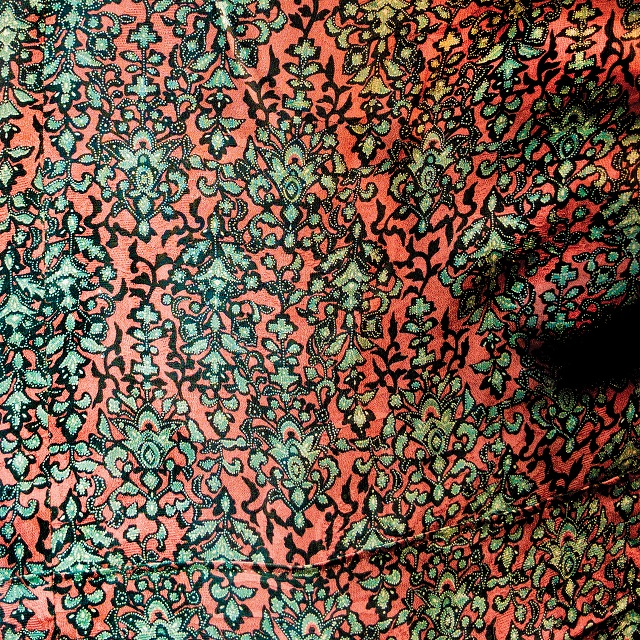

アーティスト:コートニー・バーネット(Courtney Barnett)

タイトル:シングス・テイク・タイム、テイク・タイム(Things Take Time, Take Time)

発売日:2021年11月12日(金)

品番:TRCP-300 / JAN: 4571260591639

定価:2,400円(税抜)/ 解説・歌詞対訳付

ボーナス・トラック収録

Label: Marathon Artists

Tracklist

01. Rae Street

02. Sunfair Sundown

03. Here's The Thing

04. Before You Gotta Go

05. Turning Green

06. Take It Day By Day

07. If I Don't Hear From You Tonight

08. White A List Of Things To Look Forward To

09. Splendour

10. Oh The Night

+ボーナス・トラック

[Pre-order + Listen]

https://smarturl.it/CBJP

■プロフィール

オーストラリア出身のシンガーソンングライター。自身が設立した〈MilK! Records〉より発売したEP「How To Carve A Carrot Into A Rose」(2013年)は、ピッチフォークでベスト・ニュー・トラックを獲得するなど、左利きのギター・ヒロインから紡ぎ出されたリリカルな作品は世界的な注目を集め、デビュー・アルバム『サムタイムス・アイ・シット・アンド・シンク、サムタイムス・アイ・ジャスト・シット』を2015年3月にリリース。グラミー賞「最優秀新人賞」にノミネート、ブリット・アウォードにて「最優秀インターナショナル女性ソロ・アーティスト賞」を受賞する等、世界的大ブレイクを果たし、名実元にその年を代表する作品となった。2018年5月、全世界待望の2ndアルバム『テル・ミー・ハウ・ユー・リアリー・フィール』をリリース。2019年3月、2度目の単独来日公演を東名阪で開催。同年フジロックフェスティバル’19に出演。2020年2月、地元豪メルボルンでのライヴ盤『MTV アンプラグド(ライヴ・イン・メルボルン)』を発売。2021年11月、3rdアルバム『シングス・テイク・タイム、テイク・タイム』を発売。

https://courtneybarnett.com.au/

https://twitter.com/courtneymelba

https://www.instagram.com/courtneymelba/