The Orb Cow / Chill Out, World! Kompakt/ビート |

KLFの歴史的アンビエント作品『チル・アウト』のパロディのようなアルバム名が発表されたときは呆然としたものだ。とうぜん、彼ら流のブラックなユーモアだろうとは思ったが。

しかし、このジ・オーブの新作「アンビエント作品」は、一聴すれば誰もがわかるように、(KLFとジ・オーブの関係? という、いささかスキャンダラスな)話題性などを遥かに超えて、現代社会への警告のようなものを強く感じるシリアスな作品であった。しかも、カジュアルで、このうえなく美しいアース・ミュージック/アンビエント・アルバムでもある。

そう、「アンビエント・ミュージックとは何か?」。そんな命題に、彼らは彼らなりに、自分たちが背負っているものを認めながらも、なおもピュアに、音も遊びのように、しかし強いメッセージを持って、アンビエントに向かい合っている。そこが何より感動的だった。その根底に流れているのは、音楽の悦びと深い信頼ではないかと思う。

本作はかつての『オルヴス・テラールム』(1995)のような睡眠に落ちる直前のような意識がトバされる瞬間は希薄だ。そのかわりに、もっとナチュラルに、カジュアルに、この世界や地球の音/環境の素晴らしさを意識の中に送り込んでくれる楽曲を多く収録している。その繊細で知的なサウンド・メイクは、トーマス・フェルマンがメインになって制作された楽曲が多いのではと思ってしまうが、じっさいユースも参加し、3人での作業が進められたという。制作期間は6ヶ月といわれているが、インタヴュー中でも語られているように、ジ・オーブは結成30周年を迎えつつあり、本作には30年近くに及ぶ彼らのアンビエント観/感が凝縮されているともいえる。まさに濃縮アンビエント。

制作に困難を極めた(実に6年!)という名作『ムーンビルディング 2703 AD』から1年ほどで、これだけのアルバムを軽々と生み出したジ・オーブは、今、何度目かの黄金期にいる。そこにアンビエントというタームが重要なものとしてあるのはいうまでもない。なるほど、今、世界はチル・アウトをする必要があるし、同時に、アンビエント的な感覚も強く希求されているのだろう。

じっさい今回のインタヴューで、アレックス・パターソンから得た回答や言葉の数々は「アンビエント」というものを考えるための、素晴らしいヒントやアイデアに満ちていた。ユーモアと真摯さ。ピュアと皮肉。私は本作を聴きながら、英国的だなと思ったものだが、彼の発言はやはり英国人的なのだろう。だが、これが不思議なのだが、本作は日本の光景にも強く(淡く)リンクする。本作を聴きながら日本の景色を観てほしい。まるで世界が柔らかくなったような不思議な質感が満ちてくるはずだ。そんなとき、このインタヴューでのアレックスの発言、たとえば「良いアンビエント作品ならどれでも、必ずどこかにとても綺麗なコードが含まれているものなんだよ。すぐ、ここで変化するとは分かりにくくても、聴き直すうちに気づかされる」という言葉が不意に脳裏に浮かんでくる体験も、なかなか良いものだと思う。

良いアンビエント作品ならどれでも、必ずどこかにとても綺麗なコードが含まれているものなんだよ。すぐ「ここで変化する」とは分かりにくくても、聴き直すうちに気づかされる、という。

■新作『COW / チル・アウト,ワールド!』を聴かせていただいて、とても感動しました。まさかのアンビエント作品で、感覚的でもあり知的でもある。そのうえユーモアも感じる音作りで、しかし、まったく雰囲気に流されていない。私は「ジ・オーブの最高傑作ではないか!」と思わず興奮してしまったのですが、もしかしたら、あなたがたも本作を最高傑作と自負されているんじゃないかと思ってしまいました。いかがですか?

アレックス・パターソン(以下、AP):まあ、それ(=ジ・オーブの最高傑作だとの意見)は、とても、とてもデカイ意見だなぁ……。うん、そういわざるをえないよ。ただ、それはとてもナイスで嬉しい意見でもあるから、こちらとしても非常に謙虚な思いにもなってしまう。俺たちとしては、(これが最高ではなく)もっと「これから」があるだろう、とそう思っているんだけどね。俺たちは今、そこに向かいつつある、と。それに適した動き方を見つけるのに、俺たちはかなりの歳月、数年を費やすことになったわけだけどね。ただ、来年になって、今度は逆にアンビエント作品じゃないものを作ってみんなを驚かせる、なんてこともあるかもしれないよね(笑)。

でも、俺から見ればアンビエント音楽というのは、2~3年くらい考え抜いて作る、そういう風に作るべきじゃないだろう、と思う。そうではなく、自然な勢いでやるべきものだ、と。その意味で、ここで俺たちのやっていることのいい基準になると思う。だから、1年以内で音源を聴き返したところで、そこからミックスに取り組む。ミックスはその場ですぐ終わらせて、ハイ、じゃあ次のトラックに、という具合。そうしたセッションをふたりで5回やった程度でアルバムができ上がっていた。6ヶ月そこそこの期間で完成した。だから、この作品がとてもフレッシュに聞こえるのは、まさにそこが理由でもあると思う。

というのも、作品の大半は今年完成したものだし、しかも年内に発表される。でも、それってまた、すごくいいことでもあってね。だからこういう動き方をしていると、かつて自分がインディペンデント・レーベルをやっていた頃を思い出すんだ。で、もちろん〈コンパクト〉はそういうインディ・レーベルなわけで。だから彼(=ウォルフガング・ヴォイト)に作品をプッシュすれば、「分かりました、こちらで出しましょう」ってことになる。

それにタイミングが良い、というのもあるね。今は10月の時点でまだ2016年だし、この作品は自分たちには6ヶ月前から分かっていたようなものだから。今年の3月にはこのアルバムのレコーディングをやっていた。ある意味、あの時点で作品はフィニッシュしていた、みたいな。で、俺たちも「モノにできたぞ」って具合でどっしりと構えていた。いや、というか、あれは3月ですらなかったっけ。ってのも、すべての作業が終わったのは今年の5月だったし。思いっきり厳密に言えば、この作品ができ上がったのは4ヶ月前の話。

通訳:なるほど。

AP:俺たちはノース・キャロライナで開催される「モーグ・フェスト」(2016年版は5月19〜22日開催)に出演してね。あそこで俺は色んなことを発見させてもらったんだけど、やっぱりアッシュヴィルとはまったく違ってね(註:「モーグ・フェスト」は、2016年にかつてのアッシュヴィルから同じくノース・キャロライナのダーラムへと開催地を移した)。アッシュヴィルは、ノース・キャロライナの中でも本当に素晴らしい街だったから、残念なことに以前のような雰囲気は期待できなくなってしまったけれども、それでもやっぱりとても良いエリアでであって。

で、その際に俺は「イーノ川」という名の川があるのを発見したんだよ(註:イーノ川はオレンジ郡からダーラム郡にかけて流れる川で、ノース・キャロライナ州立公園区として自然保護されている)。

音楽を知っている人間なら誰でも、それ(9曲め“9エルムス・オーヴァー・リヴァー・イーノ”)を聴いて、即座に「おっ!」と思うだろうし、そこで「これはブライアン・イーノとなにか関係があるんですか?」という話になるだろうけれど、あれはブライアン・イーノとはまったく関係なし。単に、「イーノ」という名前の川のことなんだ。で、川のサウンドをあそこでレコーディングして、ほかにも日中に、街中に出て電車の通過音をフィールド・レコーディングしてね。

で、続いて「モーグ・フェスト」の会場に向かったところ、出店していたポップアップのレコード・ショップで、とても奇妙でユーモラスなレコードの数々に出くわした。何もかもがそんな具合で、その場で瞬時にぱっぱっとモノになっていった。「直感に従う」という風だったんだ。だから、考えてはいったん脇に置き、また改めて考えては中断、という具合に繰り返し吟味する作り方とは違うんだ。

■前作『ムーンビルディング 2703 AD』(2015)が6年の制作期間。対して本作は約6ヶ月の制作期間。私は、この振れ幅が凄いと思ったんです。本作の制作期間は、作品のどのような部分に影響を与えましたか?

AP:俺たちは『ムーンビルディング』制作時の経験をすべてここで活かしたかったしね。かつ、それらをビートのないアンビエントな雰囲気へと広げていきたいと思っていた。だからビートを用いることなく、でも音楽は変化し続ける。そういう発想を使おうとした。それは優れたアンビエント作品が持つアイデアにとても近い。良いアンビエント作品ならどれでも、必ずどこかにとても綺麗なコードが含まれているものなんだよ。すぐ「ここで変化する」とは分かりにくくても、聴き直すうちに気づかされる、という。

自分の頭の中で設計図的に使っていたのは、ブライアン・イーノの『アンビエント 4: オン・ランド』。それにイーノとダニエル・ラノワの『アポロ: アトモスフィアズ・アンド・サウンドトラックス』まで含むかもしれないな。そのダニエル・ラノワとは、今話したノース・キャロライナでの「運命的な」日に、なんと実際に対面する機会にも恵まれたっていうね!

というのも「モーグ・フェスト」でダニエル・ラノワとレクチャーをやったんだよ。その場で彼のスライド・ギターとアンプなんかを使っていくつか即興演奏をやってね。あれはほんと奇妙な経験だったな……。

■それはなんとも歴史的な邂逅、演奏で非常に興味深いです。さて、大胆なアルバム・タイトルで発売前から話題になりましたが、同時にジ・オーブらしいユーモアとも思いました。とはいえ、本作とKLF『チル・アウト』とは、発表された時代なども違いますし、当然、音楽性も異なります。そこで、あなたがたにとって『COW / チル・アウト,ワールド!』とKLF『チル・アウト』の、もっとも「違う」点は、どのようなところだと考えていますか?

AP:まあ、自分が真っ先に上げる点と言えば、「今回、『COW』ではデカいサンプルは使っていない」。そこだね。『チル・アウト』というのは別の時代、80年代と呼ばれる、今とは違う時期に作られたものなんだよ。で、俺はあのアルバムにもかなり関わっていた。だから多くの意味で、いずれ自分はあの作品のとばっちりを受けるんだろうな、と。たとえそれが、今回、俺たちが『チル・アウト,ワールド!』というタイトルを使った、という程度のものであってもね。

このアルバム・タイトルに関しては、俺たちもかなり話し合ったんだよ。というのも、このタイトルを使えば、やはりおのずとKLF好きな連中を呼び込むことになるだろう。連中は『チル・アウト,ワールド!』と聞いて、間違いなく「おっ! 『チル・アルト/ワールド』か」と思うだろうし。

でも、俺はこのタイトルでGOすることにしたんだ。ってのも、このアクロニム(=頭文字を繋げた言葉。ここではC-O-W)は自分としても本当に気に入っていたし。だからとにかく、「このアルバムは『カウ(COW)』と呼びたいな」、そう考えたわけ。ところが、そこでまた、なんというか、奇妙なことに、そこで今度は、「じゃあ、これはピンク・フロイド(の『牛』)を意識しているんですか?」という話も出てきたりして。でも、それは違うんだよ! とにかく「偶然の重なり」、というかな?

ほんと、それだけのこと。俺だったら、あのアルバムを『チル・アウト』ではなく『Chilling』って呼んでいただろうから。ただ、ほかの連中に押されて、(当時は)その意見は通らなかったっていう。

通訳:それで、今回は「COW」を押し通したと。

AP:この「COW」のアクロニムにはやられちゃったね。あの頭字語、「C-O-W」を目にした途端、「これだろ!」と。とにかく、あれを使わずにいるのはもったいないし、自分でも「最高だな」と(笑)。俺は牛が大好きだし、40年近く牛のことはよく知ってきた。だから、あのタイトルについてはとてもハッピーなんだよ。

■2曲め“ワイヤレスMK2”と10曲め“ザ・10・スルターン・ラドヤード (Moo Moo Mix)”に、ロジャー・イーノさんが参加されていますね。彼が参加した理由を教えてください。

AP:あれもかなりのシンクロニシティ(=偶然に何かが同期すること)だったんだよ。(プロデュースで参加した)ユースと俺は、とても長い付き合いの友人同士でね。それこそもう、ガキだった頃にまで遡る。それくらい古い友だち。高校時代以来かな? うん、ほんと、あいつとはそれくらい長い歴史があって。

で、あるとき俺たちは一緒にレコード探しをしていた。とあるレコード・ショップにいたときだったんだけど、俺たちはまったく同時に、それぞれ偶然に、ロジャー・イーノのレコードを引っ張り出したんだ。俺がロジャー・イーノ作品を1枚引き出して、同時に彼も、ロジャーの別の作品を引き抜いていた、と。

お互いに「こんなレコードを見つけたんだけど」って具合に収穫を見比べてみたところ、ユースの奴は、「こうなったら、彼(ロジャー・イーノ)を見つけなくちゃいけないな!」って調子になった。で、ユースは実際にそれをやってのけた。彼にスタジオに来てもらい、ユースがそこに俺を引っ張ってきた。彼にいくつか音楽を聞かせてね。その時点で聴いてもらったのは、俺たちが前の年にスペインで制作したスケッチ程度のものだったんだけど。あのときの音源の多くは、「これは来年ちゃんと取り組もう」と思っているもので、だから未完成なんだけどね。リズムのあるチューンでベースも入っていたし。俺としては、ちょっとそれが自然な感じのドラム・サウンドっぽく聞こえているんだけど。それを部分的に使った。でも、その全部を使っているわけじゃないんだよ(笑)。

■ロジャー・イーノさん(の音楽性)のどういった点に惹かれていますか?

AP:まあ、俺は恵まれた立場にいたんだよね。というのも、80年代に〈EGレコーズ〉で働いていたころ、俺たちはロジャー・イーノのアルバム群を出す機会に恵まれたんだ。だから俺はある意味、彼については知り尽くしていた。彼がさまざまなレコードで、ヴォーカル他で参加していたのを俺は知っていたし、クレジット表記は「ブライアン・イーノ作」ではあっても、それらの多くにロジャーが関わっていたことも俺は認識していた。それに彼が本当にナイスな人だってのも知っていたからね。実際にアプローチしてみれば、とても接しやすい人なんだよ。

なんで俺がそういうところを知っていたかと言えば、〈EG〉にいたころ、俺はロバート・フリップと非常に強い関係を築いていてね。さらにはペンギン・カフェ・オーケストラのサイモン・ジェフリーズとも仲が良くて。レーベルでA&Rをやっていた時代を通じて、そういう、大きなコネができたんだ。

俺が〈EG〉で働くかたわらジ・オーブで音楽をやり続ける、その自信をもたらしてくれたのもまさに彼らみたいな人たちだった。だからキャリアの早い時点で、俺は彼らみたいな人たちを通じて発見したんだよ。「ほとんどのミュージシャンは音楽が好きだし、だからこそ彼らは音楽を作っているんだ」っていう事実をね(笑)。

通訳:つまりロジャー・イーノさんは、「音楽的な同胞」みたいな存在と?

AP:いや、彼は、ブライアンと並んで、俺からすれば、「こちらからわざわざアプローチする必要はないだろう(それだけ彼らは事足りている)」、そう感じてきた人たちだった。ロジャーが90年代初頭に、他のアーティストたちとコラボレーションしたのは俺も承知していた。あのときは「なんだって、俺は(遠慮せずに)一番乗りして彼と一緒にやらなかったんだ!?」と、われながらちょっとイラついたりした(笑)。

それが、こうしてやっと、自分たちも素敵な「50代のオヤジ」になったところで、ついに彼にリーチできたわけだ。しかしそこで、ロジャー・イーノと自分が同い年だってことを知ってね。それに彼が実に素晴らしい人間であることも発見した。彼とは、本当にものすごくウマが合ったんだ。

俺は先月、9月にスペインでDJギグをやったんだけど(註:ユースがスペインのグラナダにあるスタジオで開催したPuretone Resonate Festivalのことと思われる)、そこで俺たちと一緒にガウディ(註:イタリア人ミュージシャンで、ジ・オーブとも長くコラボしている)とロジャー・イーノがキーボードを弾いてくれて。で、その場で聴いていた連中はみんなハッとして、「これって、もしかして新たなピンク・フロイドじゃないの!?」って反応だったんだけど、「あー、またかよ!」みたいな(笑)。でも、あれはやっていてかなり楽しかったね。

「アンビエントはこういうもの」って風に固まった概念は存在しない。アンビエント・ミュージックというのは「雲」みたいなもので、「これ」というひとつの形状/フォーメイションは定まっていないんだ。

■先ほども話に出ましたが、今回は「盟友」ユースさんも参加されていますね。久しぶりの彼との作業はいかがでしたか?

AP:まあ、表立った形でなければ彼とはしょっちゅうやってきたし、お互い一緒に過ごすのはいつも楽しい。そういう間柄なんだよ。さっきも言ったように、あいつは学生時代からのとても古い友人だし、この間の土曜は俺の誕生日だったから(註:この取材がおこなわれたのは10月17日月曜日)、家族と彼がご馳走に連れ出してくれてね。それくらい、彼はもう「俺のファミリーの一員」だってこと。お互いにそうで、俺も彼にとってそういう存在なんだ。

彼とやる際は、ほんと何もかも、完全にナチュラルだね。対してトマス(トーマス・フェルマン)との作業は、メカニカル/機械的なんだよな。彼はドイツ人だから。ほんと自然にメカニカルになるっていう。それはそれで、かなり素敵なんだ。俺はトマスに対して最上級の敬意を抱いているからね! 彼をリスペクトしているのは間違いないから誤解しないでほしい。その点は、このインタヴューから省かないでもらいたいな。

ただ、とにかく、あのふたり(ユース&トマス)を一緒に作業させようとすると、大変で。俺としては「あー、まったく! お前ら、どこかおかしいんじゃないのか?」みたいな。ってのも、ふたりともそれぞれに違うスタイルを持つプロデューサーだからさ。

でも、俺は果敢に彼らとの作業を続けていくつもりだし、できれば来年、ふたりが一緒に参加したアルバムを出せればいいなと思っているよ。そこにはロジャー・イーノなんかも含まれるだろう。っていうか、俺たちもう、(ジャー・)ウォブルとは1曲作ったんだよな。それは、このアルバムには収録されなかったんだけども。

通訳:やはり、ダブっぽいトラックなんですか?

AP:そのとおり。ただし、ダブとは言っても、俺たちがリー“スクラッチ”ペリーとやった時のような、あそこまでラディカルなダブではないんだけどね。ウォブルは、ああいうことをやるにはまだちょっと早い、そういう状態だと思うし。それでも、もっとぐっとベーシック・チャンネル的で、よりヘヴィでアトモスフェリック。そういうダブだね。サイエンティストみたいな。

通訳:お話を聞いていると、あなたの旧友たちが再び集まって音楽ギャング団を組んでいるようです。

AP:たしかに、そうだよな。でも、それにしたってやっぱり「やってもいいじゃん?」という。ってのも、あいつらは俺の友人なんだし。お互いに長いこと知り合いでもある。ここ数年、俺はジ・オーブで活動するかたわら他の連中の手伝いも色々とやってきたわけだしさ。

今年の夏、俺たちはブリクストンで1枚めのアルバムの25周年記念ギグをやってね(註:7月29日開催、「THE ORB - ADVENTURES BEYOND THE ULTRAWORLD - 25th Anniversary show / Performed Live in Full with the original family」と題されたショウ。このロンドン公演の成功を受け、同主旨のUKツアーが11〜12月にかけて予定されている)。その際、俺はあのファースト・アルバムに参加してくれたソングライターたちを招いたんだ。あれは素晴らしかったよ! 本当に良い体験をさせてもらったな。あのショウをやったおかげで、俺とトマスのふたりっきりというのではなく、大勢の人間をステージに上げてライヴをやるってアイデアに再び夢中になっているくらいなんだ。だから、そこは今後考えるべき課題だな、と。 俺は明日からアメリカ入りで、トマスとふたりでアメリカ・ツアーを回るんだけど、「自分たちがいつもやるようなことは、これからはやらないだろう」と、そこは分かっているというか。でも、それがどういうものになるか、はっきりしたヴィジョンは自分にもまだ見えていないから、今の時点ではここまでにしておくよ。

とにかく、今はエキサイティングなタイミングだよ。ってのも、俺たちはこうして実に良い、本当に良いアルバムをモノにしたところだし。自分たちが思うに、俺たちのファンにとってかなりエモーショナル、かつ心に触れる作品なのはもちろんのこと、長年のジ・オーブのファン以外の層にも感動をもたらすものなんじゃないか? と。

その点、俺にはひそかに分かっていてね。というのも、この夏、俺はフジ・ロックのキャンドル・ステージ(註:ピラミッド・ガーデンのこと)で演ったセットで、このアルバムからの曲をいくつかプレイしたんだよ。あれは土曜の晩で、深夜12時から2時までの時間帯だったな。で、とある曲をプレイしていたとき、ふとオーディエンスを見渡したら、その曲が広がっている最中に、とある若者の姿が目に入ったんだ。彼は涙を流していてね。音楽のピュアなエモーションに揺さぶられて、彼は泣いていたっていう。

それを見た瞬間、俺も「このアルバムは、かなりエモーショナルなものになるぞ!」と気づいた。あの光景を見ることができたのは素敵だった。っていうのも、誰もが自分自身のエゴや感情だのに何らかの形で対処しないといけないわけだけど、音楽はそのためのひとつの手段を与えてくれているわけで。あの泣いている若者を見て、音楽というのは唯一の……いや、ほかにも色々とやり方はあるだろうけれども、そうやって感情を解放させてくれる自然なパワーを誰かにもたらす、数少ない何かのひとつなんだと分かったから。

■今回のアルバムは、アンビエントといってもサイケデリックな感覚は希薄で、とても美しい音のつらなりながら、どこか地球そのものに寄り添っている、オーガニックで自然とシンクロした音作りに感じましたが……。

The Orb Cow / Chill Out, World! Kompakt/ビート |

AP:うんうん。この質問、すごいね。とても良い解釈だよ。俺たちとしては、この作品をサイケデリックな側面からは引き離しておきたかったんだ。いわゆる「サイケ・トランス」みたいなノリ、それはウウゥ〜ッ! ごめんだな、と。俺とトマスのふたりには、そういうのは必要ないからね。俺たちの趣味じゃないんだよ。

じゃあ俺たちがクリエイトしたのは実際何なのかと言えば、ヒップホップのベーシックな要素がまずあって、それらをアンビエントな世界に引っ張ってきて、その上で(ヒップホップの)ビートの要素を切り捨ててしまったものである、と。でもそこには独自のリズムがある。そこにちょっとした心地よい響きだのを色々と振りかけてある。繰り返しになるけれども、アンビエント・ミュージックというのは周到に考えて作るものではなく、偶然出くわしたものから生まれるんだよ。あまりに素晴らしくて無視するわけにはいかない、そういう事柄に出くわすことはたまにあるわけでさ。その意味で俺たちは今回非常に運が良かったんだよ。俺たちはまず、1曲めの“ファースト・コンサイダー・ザ・リリス”からスタートしたんだ。ちなみにあの曲は、女性解放運動について触れたものでね。リリーというのは、古代神話において最初の女性解放運動者とみなされている存在なんだ(註:アダムの妻とされるリリスのことか?)。

あの曲では本当にラッキーだったんだ。あれは、いわゆる「昔のジ・オーブっぽい、12分台の大きなエピック」みたいなものになりつつあったけれど、そこは俺たちもトーン・ダウンしようと思った。俺たちのどちらも、ああいう曲は聴き手をアルバムの中に引き込むのにすごく良いんじゃないか、そう考えたんだ。たとえば(『オルヴス・テラールム』の)“プラトー”みたいにね。

■かつてのサイケデリアとは違うこの作品を聴いて、あなたがたの「アンビエント観」に大きな変革が起きたのでは? と思ってしまいましたが、いかがでしょうか?

AP:アンビエント・ミュージックというのは間違いなく変わってきた。俺が今「最高だな」と思うアンビエント・ミュージックは、〈コンパクト〉の出している「ポップ・アンビエント」シリーズに見出せるね。あのシリーズに含まれているアーティストたち、たとえばあのシリーズの2作めに入っているノヴィサッド(Novisad)なんか、他にないくらい最上に美しいギターの調べが聴ける曲だ(註:“Sommersonnenschein”と思われる)。

そんなことを知っているのも、俺の〈コンパクト〉というレーベルに関する知識、そして彼らに対して抱いているリスペクトを示す良い例だよね。ウォルフガング・ヴォイトが「ポップ・アンビエント」というシリーズを企画していること、そうやって彼が自分の主義を20年も守り通している点を俺はリスペクトしているんだ。それってアメイジングなことだよ! 本当に驚異的だ。それに彼がGASみたいなプロジェクトをやっていること。GASとしての1枚めに収録されている1曲めは、21世紀アンビエント音楽の(いや、90年代発表だから20世紀後半のアンビエント・ミュージックってことになるけど)、そんな基準のひとつになるトラックだと思う。だから、あれは21世紀のアンビエント・ミュージックの可否を判断する。その基準になっている。

それとウールフ・ローマン(Ulf Lohmann)というアーティスト。彼も〈コンパクト〉発で非常に良い音楽をやっているよね。ほかにも色んなレーベルに良いアクトが散らばっていて、メタモノ(Metamono)とか、色々ね。あと、ダニエル・ラノワのアルバムもチェックしてみるべきだと思うよ。あれも実に良い作品だから。

だから「アンビエントはこういうもの」って風に固まった概念は存在しない。アンビエント・ミュージックというのは「雲」みたいなもので、「これ」というひとつの形状/フォーメイションは定まっていないんだ。だからこそ、次にどんな形をとるのかも決して分からない。アンビエント・ミュージックは、そうあるべきなんだ。アンビエントは、ポップ音楽メディアにはどうしたって分析不可能なものなんだよ。そもそもポップ・ミュージックじゃないからさ!

だから「チル・アウト」でもいいし、「リラクゼーション」だとか、「ラウンジ・ミュージック」とか、そういうあらゆる類いの語句を用いて音楽を形容し、分類箱にフィットするようにそれらを使うことは可能だけれども、だからといってアンビエントを分析したことにはならないわけ。たとえば、あのゾッとするようなひどい言葉……「ニューエイジ」ってのがあったけど、あれなんて今や死に絶えたわけだよね? まったく神様ありがとう! ってなもんだよ。ここであの言葉を持ち出しちゃったのは俺自身だよな。あーあ、言わなきゃ良かった!

■「ノー・サンプリング」と発言されていますが、サンプリング風に聴こえるループなどは、自分たちで演奏されたものですか?

AP:(小声で)やろうと思えば、やれたかもね? うん、やろうと思えばやれた。だから俺たちからすれば、他のドラムなりのちょっとしたサンプル音源からあれらのループをまとめるのはかなり楽にできる。そうやって、「それ」とは想像もつかない、同じようには聞こえないループを作ることができるわけだ(笑)。

ああ、でもひとつだけ、あまりにミエミエなものがあってね。〈コンパクト〉から注文されたのも唯一それだったんだよ。「お願いですから、このループは外してください」って言われた(笑)。でも、それ以外はすべて「Okely Dokely!」(註:アニメ『ザ・シンプソンズ』のキャラであるネッド・フランダースのキャッチフレーズ)(笑)。OK、他はすべてオーライ、大丈夫、と。

通訳:なるほど。あなたがたは、いわゆる「マイクロ・サンプリング」で有名なので、今回はどうなのかな? と思ったんです。

AP:それがまさに前作『ムーンビルディング』において、俺たちが4年にわたって潜ってきた「愛/憎」のプロセスだったんだ。「マイクロ・サンプリング」というテクニックについての、ね。

でも、マイクロ・サンプリングは、やっていて楽しいんだよ。“リトル・フラッフィ・クラウド”(1990)を作ったときとなんら変わりはない。ただ、“リトル・フラッフィ・クラウド”では、8小節分をサンプリングさせてもらった。そこだけが今と違うってこと。あそこからは教訓を学んだよ。「我々の手にはサンプルを使うテクノロジーがある、だったらなんでその事実を無視しようとするんだ?」という。その一方で、「レッド・ツェッペリンみたいな古いロック・バンドのようにプレイし続けてほしい、そういうのを恋しがる声が存在する」なんて言う人もいるけど、「未来のテクノロジーがあるのになんで?」と思う。俺としては「んなことないだろ!」と。

マイクロ・サンプリングってのは本当にもう、やっていて楽しい行為なんだよ。だから、一緒に作業するためにスタジオに来てくれたミュージシャン相手にあれをやると、みんなニッコリ嬉しそうに笑ってくれる。かつ、その結果を聴いてとても喜んでくれるオーディエンスたちもたくさんいる。というわけで、マイクロ・サンプリングというのは、運良く「見つからず」に済む限り、俺としては続けるのは一向に構わない。そういう作業だね。俺からすれば「いっちょ上がり!」だ。

通訳:なるほど(笑)。

AP:でもさ、来年で、ジ・オーブも28歳なんだぜ? それってクレイジーだよな。「俺たちはもうじき30歳になります」って。そういう風に考えた方が、実年齢を考えるよりいいよ(苦笑)。

通訳:その長い歳月の間、あなたたちはうまくバレずにやってのけてきた、と。

AP:それはもう、俺たちのすべてにおいてだよ! ただ、俺にはそもそも失うものもないから、別に問題じゃない、と。

[[SplitPage]]そこがテクノロジーの「美しさ」なんだよ! それを使って遊んでみようと思えばみんなにやれる。誰にでも与えられたものなんだ。別に俺にしかできないことじゃない。誰にだってやれることなんだ。

The Orb Cow / Chill Out, World! Kompakt/ビート |

■フィールド・レコーディングされたと思える環境音がたくさん使われていました。水の音や鳥の声など、本当に心地よく聴きました。環境音はアンビエント・ミュージックにどういった効果を与えるものとお考えですか?

AP:あー、そこね。たとえば自分の家の庭に目をやるとするよね。これが日本だと、よっぽどバカみたいに大金持ちでもない限り、いわゆる「ガーデン」は持てないんだろうけど……。

でもまあ、俺の家は庭付きで、すごく良い飼い犬もいて、スズメもたくさん飛び回っているし、お隣にはキツネも来るって具合なんだ。野性動物や自然が常に俺の周囲を飛び交っている。それに今年は、庭のもっとも大きな樹の一本にアオガラ(註:スズメ目。イギリスの庭でよく見られる小鳥の一種)が巣をかけて、ヒナたちを育てているっけ。

で、俺はそういった環境音をサンプルとして拾い、その小さな断片をアレンジの中に散りばめているんだ。たとえば「プルップッ・プップップッ……(と、汽船の煙突が発するようなサウンドを口真似する)」という感じの水音は、あれは、俺が庭の池で飼っている魚を録ったものなんだ。あれは鯉とまではいかないんだけど、金魚だね。とてもサイズの大きな金魚。でも、見た目はほとんど鯉に近い。

俺はあの手のアンビエントなノイズには目がないんだよ。自然に存在するナチュラルなノイズにね。このアルバムで、ある曲で使ったサンプルには、他にも面白いものがあって。それは俺たちがイスタンブールのレストランでメシを食っている時の様子を録音したものだったりするし。

というのも、その場のアンビエンスが素晴らしくて非常に豊かなものだったんだよ。テーブルがあって席についた。そのテーブルの上には水が流れていた。噴水みたいなものが据えてあった。しかもギター奏者が音楽を演奏していて、まわりの人間たちがトルコ語で会話する様子も盛んに聞こえてきた。とても雰囲気が強力だったんだ。だからそうしたアンビエンスをすべてピックアップして、音楽に含めた。

通訳:そういった環境音は、どのような役割を担っているのでしょうか。

AP:その曲のイントロみたいな存在だね。アート・オブ・ノイズのアルバムみたいな感じというのかな。彼らは導入部とエンディングを作り出すのに長けていたし、俺たちもユニットとして長い間、かなり学んできた。だから、これまたさっき話したようなことで、瞬間的に反応するんだ、このスマートフォンでね。今こうして君と会話するのに使っている、このスマートフォンを使って、環境音のサンプル音源、アルバムで使ったものをすべて録ったんだ(笑)。

そこがテクノロジーの「美しさ」なんだよ! それを使って遊んでみようと思えばみんなにやれる。誰にでも与えられたものなんだ。別に俺にしかできないことじゃない。誰にだってやれることなんだ。そうやって自然に生まれたものをとっさに捉えることができる。しかもその上に、さらに音楽をクリエイトして重ねていっても、そこに独特なアトモスフィアをもたらしてくれる。そこはまあ、「誰にでもできる」芸当ではないかもしれないけど。

でも、そういった色んな音を収めた、ほかの人間に使ってもらうためのアルバムもあるからね。2、3年前にキャロライナ出身の人に会ったことがあるけど、彼はこれまでの生涯かけてずっと、昆虫の出す音を収集してきたそうだ。その目的は、いつの日にか昆虫のあの「キッキッキッキッ……!」みたいな啼き声の数々を使ってアンビエントな昆虫ノイズを作り出すこと。で、それらをリズムに作り替えて、レコードにしたいんだそうだよ。俺はそれを聞いて、「はぁ?」みたいな、「……そりゃヘンだな!」と思ったっけ(笑)。

■たしかに(笑)。「声」といえば、2曲め“ワイヤレスMK2”、3曲め“サイレン33 (オルフェ・ミラー)”など、アルバム中、ときおり挿入される「声」は、誰の「声」ですか? あなた自身の声ですか?

AP:いやいや、俺の声じゃないよ。あれはどちらも、ユーリ・ガガーリンに話しかけているコメンテーターの声。だから、彼が初めて宇宙に行った時にどんな気がしたか? とか、そういうことを訊ねている。けど、あの「声」はなんというか、宇宙へのリファレンスでもある。面白いものだからね、宇宙ってのは。

■また、「声」を散りばめた理由なども教えてください。

AP:人間の声に備わったトーンには、とてもエモーショナルなものがあるしね。それに、この作品の中にはドイツ語のユーモアすら、ちょっとばかり含まれていてね。ドイツ人にしか通じないユーモアがあるっていう。ところが、今のところまだ誰もそれに気づいていないんだよね! 今回はまだドイツ人相手のインタヴューは1本もやっていないから、彼らが気づいてくれているのかどうか、俺にも分からないんだけどさ。ってのも、ドイツ人は決して「ユーモア精神が旺盛な人々」としてよく知られている、とは言えないし。だからたぶん、彼らにもあのユーモアは通じないんだろうなぁ(爆笑)。

通訳:えーっと、トマスさんは?

AP:(即答して)彼はスイス人。

■(笑)。では話を変えて:4曲め“4am エクスエール(チル・アウト・ワールド!)”の冒頭は、何か動物の鳴き声でしょうか?

AP:それは、聴き返さないと分からないかもしれない(笑)。動物? 鳴き声? サウンドをオフにしたところだったから音を出して聴いてみよう。この電話がかかってきたとき、ちょうどセット・リストを組んでいたところだったから。えーと……よし、“4am エクスエール”の冒頭の部分だよね?(トラックを流してしばし耳を傾けている)……この「ンンンンン〜ムムム〜……」みたいな音のことかな?

でも、そうじゃないんだ、それだとあまりにミエミエだろ! そうじゃなくて、これはシンセ・ノイズ。シンセを使ってこの雰囲気を作り出している。

■このアルバムのテーマは「動物たち」では? と思ってしまいました。いかがでしょう?

AP:特にそれはないな。ただ、今そう言われたのはなんともおかしいな。ってのも、ちょうど庭を眺めていたところなんだけど、うちの犬が寄って来て窓ガラスに頭をくっつけてきてさ。まさに「動物」だよな、フム……みたいな。でまあ、俺は彼女(=飼い犬)から実に多くのことをやるインスピレーションをもらっている、というか。一緒に散歩して健康を維持する、というだけではなくてね。とにかく参るよ、ほんとに愛らしいんだから! 彼女は実に可愛いい犬だよ(と、携帯のカメラでスナップを撮っている模様)。次のアルバムのジャケット写真はこれで決まりだなぁ、悪いけど(親バカめいた口ぶりに、少々照れくさそうに)。

ともあれ、自然のサウンドに対する強い願望というのは、自分の中に常に存在してきたものなんだ。君はさっき『チル・アウト』を引き合いに出していたけれど、ここのところ俺が話をしてきた人々の多くはまた、ジ・オーブの最初のシングル「ア・ヒュージ・エヴァー・グローウィング・パルサティング・ブレイン」に似ているとも指摘してくれている。ほかにも俺たちがロバート・フリップと作った『FFWD』というアルバムがある。あれは「現在入手不可能」みたいな作品なんだけど、ダウンロードで入手した人だの売買している人はいて、要するに世間には流出している。

それらを聴けば、あのアルバムとKLF、“ラヴィン・ユー”、そして『チル・アウト』との間の類似性がわかると思うよ。だから『チル・アウト』と『チル・アウト,ワールド!』だけではなく、ほかにも近いものはあるってこと。それに、“ア・ヒュージ・エヴァー~”は、ジミー(・コーティ)と作った曲だしね。で、ジミーは『チル・アルト』を、俺とビル・ドラモンドと一緒に作ったわけで。

■本作をどういったシチュエーションで聴いてほしいとお考えですか?

AP:フロート・タンク(アイソレーション・タンク)の中(笑)。じっさい、この作品を自分で聴き返していても、とても魅力的だ。俺からすれば「ビートのないヒップホップ」、そういう世界に連れて行ってくれるもので、ある種、未来的だ。「チル・アウト、マン!」、「落ち着けよ!」と言っているんだ。タイトルも含めてこの作品で俺が意味したのもそういうことで、フロート・タンクを買って半分水に浸かった状態になるのもいいだろうし。あるいは泳ぎに出かけて、スパに行くのでもいい。チル・アウトしようぜ、と。日本はそこらへんが優れているよね、スパがたくさんあってさ。で、スパにのんびり浸かりながら、小型のBOSEスピーカーを通して音楽に耳を傾ける。でも、本当にチル・アウトして頭を冷やしてもらいたいのは、俺にとってはアメリカだね。どうもあちらは、ちょっとクレイジーな状況になっているみたいだし。でも、アメリカからはアルバムに対してとてもポジティヴな反応をもらっているんだ。

通訳:チル・アウトが必要だと、彼らも承知しているからかもしれませんね。

AP:確かに必要だろうね。でも、今起きている事態というのは何も一般大衆のせいではないんだよ。どうしてああなっているのか、その原因の先入観めいたものを俺たちは抱いているわけだけど、それは日本人に対する誤解と少し似ているかもね。基本的に人々はマスコミの報じることをキャッチしているだけ。だから誤解も生まれるけど、俺は日本に何度も行ったことがあるし、日本がどういう国かも理解している。とても素敵な日本の人たちにたくさん出会ってきたからね。っていうか、俺たちイギリス人だって日本人みたくなれるはずなんだけどね。もしも俺たちが右翼な政府からひどく抑圧されてさえいなければ、の話だけど。言うまでもなく、奴らのせいでまたひどいことになっているし。

通訳:日本も右寄りな傾向を高めているようで、世界的な風潮かもしれません。

AP:そうだね、だから1ヵ所だけの話じゃない。ジェレミー・コービン(註:現イギリス労働党党首)は右翼サークルから相当嫌われているしね(笑)。彼はガチガチの左翼人だし……今どき、大したもんだよな! 新たな社会主義者っていうよりむしろ新共産主義者めいていて、ありゃかなり変わっているよ。

■本作はどこか人間へのレクイエムのようにも聴こえました。そこで、本作を感情に例えると、どのような状態だとお考えですか?(嬉しい? 悲しい? もしくは怒っている?)

AP:まあ、アルバムのタイトルがすべてを言い表していると思うけどね。これは「アンチ・プロテスト音楽」みたいなものであって。だから状況に対して「怒る」のではなく、そうした思いが頭の中に入り込んでこないようにする。さまざまなことにイライラさせられないようにしようと。そんな風に苛立つのは、誰にとっても良くないよって。

今の政治家たちっていうのは、人々を怒らせることで、実際に何が起きているのか彼らに見えなくさせてしまう。その術に非常に長けている。だから政治においては、何がなんだか分からない混乱の世界が生まれているんだ。それを始めたのは15年前のプーチンで、以来、世界中の政治が分裂している。あれはちょっとばかし怖い話だね。それこそもう投票で政権を握った人間が、こっちが思っていたものとは違う何かに、「えっ?」と思うようなものに変化してしまう。「こいつら、いったい何をやっている?」と感じたね。投票してくれた人間にあんなことをさせるなんて、連中のやり方は間違っているよ。

通訳:状況に対してあなたは悲観的なのでしょうか?

AP:まあ、国連の全メンバーにこのアルバムを送りつけるのは悪くないアイデアなんじゃないかな? そうすれば彼らも何かしら恩恵を受けるんじゃないかな。今の質問に対する答えはそういうことにしておこうか。で、EUの全メンバーを知っている連中に、確実に最初に送りつけるようにしよう、と(笑)。

■本作を作るにあたって、音楽以外で、イマジネーションのソースになったような本、映画などはありますか?

AP:あー、そりゃもう、俺の犬!

通訳:そうなんですか!(笑)。

AP:いや、これはかなりマジな話、そうなんだ。彼女の遠吠えは世界一だよ。彼女はワンワン吠えたりしない犬でね。アラスカン・マラミュート種なんだけど。ネットで調べてごらん。シベリアン・ハスキーに少し似ていて、ああ、日本にもこれとかなり似たタイプの犬がいるはずだよ。かなりの大型犬で、うん、ほんとデカい。で、彼らはアラスカの原住民たちとともに棲息してきたっていう。だから、マイナス40℃くらいの気候だとハッピーな種、っていう。

■アルバム名にもなっている「牛」は穏やかで、とてもアンビエント的な動物ですよね。では、逆にアンビエント的ではない動物とは何になるでしょうか?

AP:非アンビエントな動物ねぇ。インドネシアのバリにいるオスのボスザル。あいつらはかなり攻撃的だな。剥き出した歯もデカイし、鼻面も大きくて。

通訳:人間に襲いかかったりもするんですか?

AP:どうだろう? 野性状態だったら、そういうケースもあるんじゃないかと思うけど。それくらい歯も立派にデカいし。バリに行ったときに、一度見かけたことがあってね。奴は家の屋根のてっぺんから、俺に向かって威嚇してきたんだ。「ウギァァァァァァァ〜〜ッ!!」ってもんで。で、屋根から飛び降りてきて俺を見上げて、なんというか、ガンをつけてきたんだ。でも、すぐクルッと後ろを向いて、俺にケツを見せつけたっていう。こっちは「……ありがとさーん!」みたいな。

通訳:そのサル、あなたが本当に気に食わなかったんでしょうね。

AP:(笑)。うんうん、相手にタフに向かう、と。それってもう、「なんだ、マザーファッカーな野郎が来たようだな。おい、俺の縄張りで何してやがるんだ?」みたいな(笑)。

通訳:あなたがウェスト・ノーウッドにあるブック・アンド・レコード・バーというショップ(古本とアナログを販売するカフェ)で、あなたがDJをやっているというのを知って、いつか行きたいなと思っています。

AP:DJを聴きたいなら、WNBCのラジオを聴いてもらうのが早いんじゃないかな(https://www.mixcloud.com/wnbclondon/stream/)? もちろん、あの店に君が来てくれるのは歓迎だよ。ラジオ・ショウは毎週やっているんだけど、これから俺はアメリカ・ツアーだから、しばらく欠席になるね。

通訳:毎月第一土曜日あたりに、あなたはあのショップで生DJを披露しているんですよね。

AP:いや、あれは日曜。夏季限定のイベントで、「ケーキラボ(Cakelab)」ってタイトル(註:手作りケーキが供されるDJイベント)。でも、あれはもう終了したんだ。ってのも、夏も終わって寒くなってきたし、寒い屋外で、座ってケーキを食べながら音楽を聴いたって楽しくないだろ(笑)?

で、俺たちが次に企画しようとしているのは「フィルムラボ(Filmlab)」ってイベントでね。たぶん、この冬の間に3回くらいやれればいいなと思っているけど、あの店内で俺たちのお気に入りの映画を上映するっていう。上映用のスクリーンもあるから、ばっちりセットアップできるだろう、と。だから、WNBCのウェブサイト(https://wnbc.london/)にアクセスしてくれれば、いずれその上映企画に関するインフォもアップされるんじゃないかな。

今、俺たちがやろうとしているのは昔っぽい新聞を作りたいな、と。その月に俺たちが企画しているイベントをすべて、見開きのニュース・リーフレットみたいに仕立てたいな、と。オールド・スクールだけど、形式はPDFのニュー・スクールという。そんなわけで、実際あのショップに足を運んでくれるのもいいし、でも、ラジオは24/7で聴けるから。

そこを聞いてもらえたのは嬉しいね。ってのも、俺はインタヴューを受ける場面で「自分はこの、ロンドンのラジオ局で放送しています」って点について触れるのが好きでね。日本からのリスナーも多いし、そこで、俺はアンビエント・ミュージックをたくさんプレイしているからさ!

まあ、俺のやるライヴ・セッションは大概(イギリス時間で)木曜の深夜12時から朝6時にかけて、みたいなスケジュールだから、それって日本のリスナーからすればかなり奇妙だろうけどね。もろに日中の時間帯だから。朝まで踊っていてアンビエントで休みたいって手合いのクラバーにはいいだろうけど、そうじゃないと、「ええっ?」みたいな(笑)。

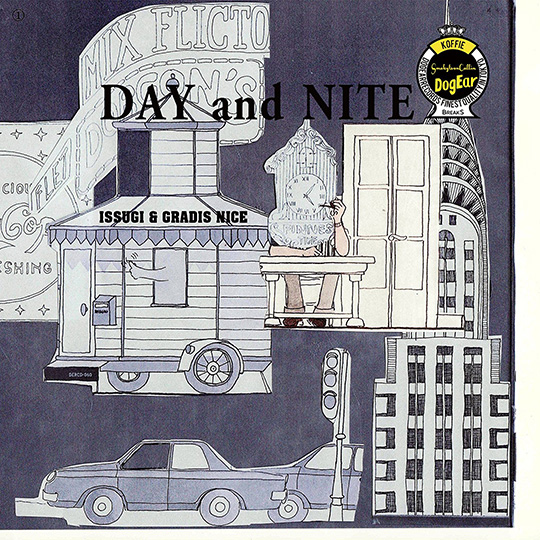

ISSUGI FROM MONJU - DAY and NITE

ISSUGI FROM MONJU - DAY and NITE