そろそろヒップスターの話をしよう。ヒップスターとは、ブルックリンは、ウィリアムスバーグやブッシュウィック辺りに生息する新感覚を持ったヤング・キッズの事。男の子はチェックのシャツや、短パンを履き、少しヒゲを生やしていたりする。女の子は、ショート・パンツやデニムシャツを着たり、ワンピースだったり、バンダナを可愛く首に巻いたり、ポニーテールにしている。クリーンで、オーガニック思考で、アートと音楽が大好きで、タトゥーが入っていて、Lトレインに乗るとこういったヒップスターがたくさんいる。

以前はベッドフォード・アヴェニューを歩くとヒップスターにぶつかった。いまはブシュウィックやベッド・スタイ、リッジウッド辺りに散らばっている。わかりやすいところでいうと、ロバータス(ピザ屋)やドウ(ドーナツ屋)などの人気店で働いている人たちや友だち。

もちろん、誰も自分がヒップスターであるとは思っていない。「ヒップスター」とは、他人を語るときに皮肉を交えて使う言葉である。日本でいうオシャレさんという感じでしょう。ただ、ブルックリンのコラムを書く上で、ヒップスターは切っても切れない。

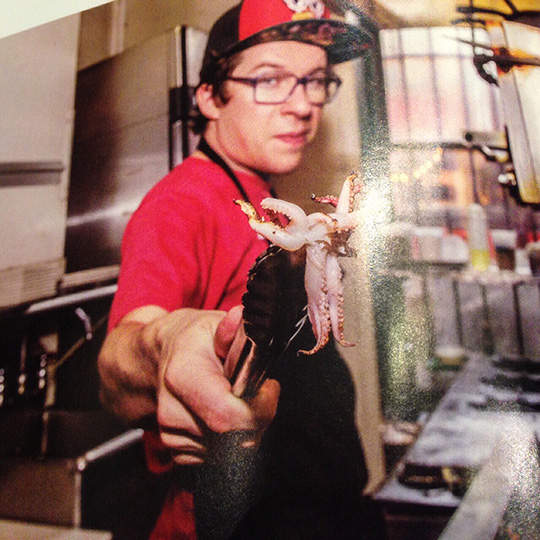

私がお店に行ってまずチェックすることは、ヒップスターがいるかどうか。ヒップスターがいるとこの店はオシャレなんだと思うし、いなければ少しホッとする。イコール良い店とは限らないが、判断材料になる。先日、ヒップスターの聖地と噂を聞いていたレストラン〈do or dine〉に行った。

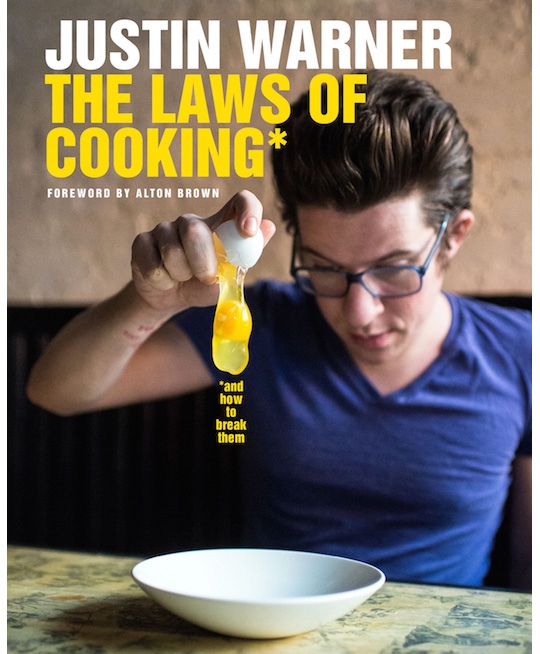

オープンした当時は、ヒップスターがオープンしたレストランと賛否両論だったが、ハイプも冷めた4年目にして初挑戦。外観は、昔のデリの看板そのまま、入り口を入るとドクロのウエルカム・マットがお出迎え。中を通ってバックヤードへ行くとゆったりした雰囲気で、テーブルや椅子、屋根まで手作り感が溢れ、巨大な壁画が描かれている。メニューはフュージョン・アメリカンでフォアグラ・ドーナツとヘン・アンド・ワッフルが人気だが、ニッポン・ナチョス(=まさごサワークリーム)やE666S(=デヴィルド・エッグ)、ポンド・ウィング(=蛙の足のフライ)、ジェリーフィッシュ・サラダなど、興味そそられるメニューが並ぶ。シェフ/オーナーのジャスティンは、フードネットワークの次のスターだとも言われ、自分の料理本「ザ・ロウ・オブ・クッキングーハウ・トゥ・ブレーク・ゼムー料理の法則、どのように破るか」を出版している。例えば、甘いと酸っぱいハーブと油、ファンキーと新鮮さなど、普通では考え付かない組み合わせを楽しませてくれる。デザートはスニッカーズ・バーの袋のまま、サーブするご愛嬌。「ナプキン・リングなんて使う必要ないんだ、みんなリアルな食べ物を求めてるのさ」とヒップスターらしきコメント。ドリンクはビール、ワイン、リカーなどフル・バーですが、ドラフト・ビールはなしで、キャッシュ・オンリーなところが、インディ感を醸し出していた。

料理本と言えば、ミュージック・ブルースでドラムを叩いているブルックス・ヘッドレイも少し前に、ロックンロール料理本『ファンシー・デザート』を出版している。デル・ポストというハイエンド・イタリアン・レストランのシェフだが、彼はその以前に、パンク・ドラマーとしての顔を持つ。ユニバーサル・オーダー・オブ・アルマゲドン、ボーン・アゲンスト、スカル・コントロールなどの由緒あるパンク・ヘビー・バンド、いまはノー・エイジやミカ・ミコのメンバーが参加するC.R.A.S.H.やハーベイ・ミルクのベーシストでもある。そしてミュージック・ブルースのステファン・タナーも、NY一美味しいフライド・チキンを作るシェフである(ただいま引っ張りだこ)。

Justin @do or dine

音楽も食も基本アートセンスが必要なので、〈do or dine〉のような法則を破るシェフが現れるのも彼のバック・グラウンドがミュージシャン/ヒップスターだからである。そんな新感覚なレストランでは、夜な夜な面白いDJイベントが行われたり、レストランを貸し切ってパーティしたりと、普通のショーに行くより、楽しさを倍約束してくれる。

Justin's cook book "law of cooking"