コロナ禍中の3月に「無観客かつ無配信」という独創的なライヴを敢行し注目を集めた山本精一が、4年ぶりとなるニュー・アルバム『カフェ・ブレイン』を7月6日に発売する。リリース元は、EP-4の佐藤薫が主宰する〈φonon〉で、京都・東京でのレコ発ライヴも決定しているとのこと。いったいどんな刺激的なサウンドが構築されているのやら、いまから楽しみです。日本が誇る奇才の、次なる一歩を見届けよう。

〈φonon (フォノン)〉のニュー・リリース

2020年7月16日(木)発売

●山本精一

『CAFÉ BRAIN』(カフェ・ブレイン)

(SPF-016・税別2,000円)

『待望4年ぶりのソロ・アルバムは時下清福の脳内風景ミュージック』

佐藤薫(EP-4)監修による「φonon (フォノン)」レーベルが COVID-19 禍中にお届けする最新作は、リビングレジェンド山本精一による久々の完全ソロ・アルバム。自身のライヴで使用した音源やライヴ録音などを素材としながら、新たな演奏を加えてアレンジ。山本の脳細胞から多層的に分泌漏れしたたる、諧謔と知性そして狂気と浪漫の音風景──

商品説明:

〈φonon (フォノン)〉は、EP-4 の佐藤薫が80年代に立ち上げたインディー・レーベル〈SKATING PEARS〉のサブレーベルとして2018年2月に始動。主にエレクトリック/ノイズ/アンビエント系の作品を中心にリリースする尖鋭的なレーベル。

2020年、COVID-19 禍の最中にラインナップされる作品は、待望久しい山本精一によるソロ・アルバム『CAFÉ BRAIN/カフェ・ブレイン』だ。コマーシャル・リリースとしてのソロ名義作品は16年の『Palm』以来4年ぶりとなるアルバム。ライヴ用に制作した素材やライヴ録音のフラグメントに新録を重ねながらトリートメントを施し、ミックスからマスタリングまで山本自身の手技で仕立てられた完全ソロ作品となっている。アブストラクトな構成主義的トラックから、ダークに加速するアンビエント音像まで──瞬間に音が音を侵食し、あるいは拒絶し、またある刹那にそれを感受する──その狭間で軋むような、山本精一らしい多層的アスペクトを包み込む脳内音風景がひろがっている。

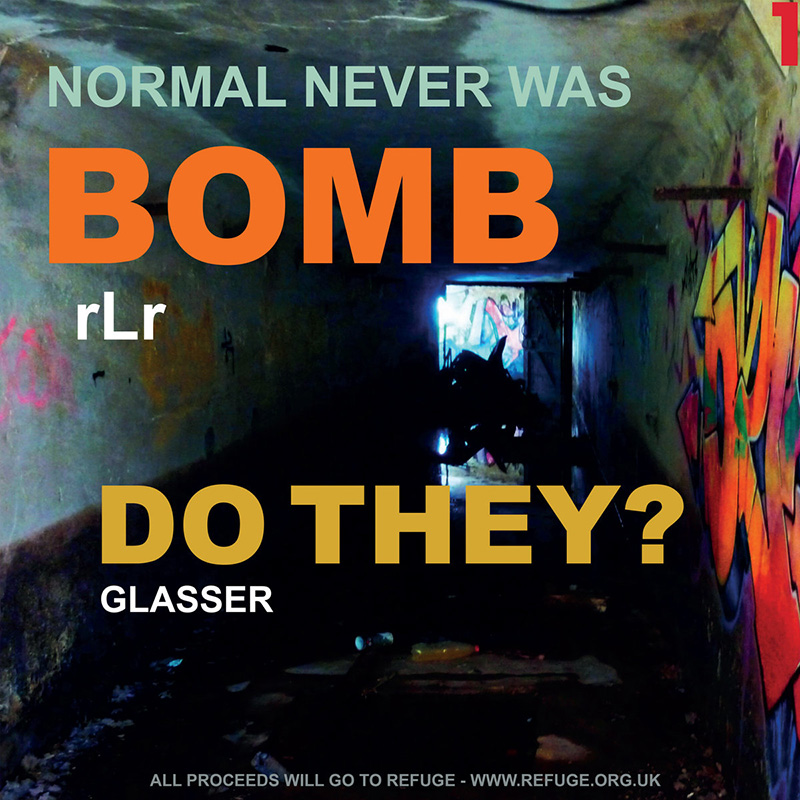

ジャケットデザイン・Material

アーティスト情報:

1958年兵庫県生まれ。1980年代より現在までボアダムス/想い出波止場/羅針盤/ROVO/MOST/PARA──など多くのユニットで作曲やギター演奏を担当する中心メンバーとして活躍。ノイズから弾き語りまで、ソロ作品も多く発表している。近年は須原敬三、西滝太、senoo ricky と組んだユニット(Super Playground、Sea Cameなど)で活動することも多い、関西アンダーグラウンドシーンの最重要人物の一人。文筆家として小説やエッセイ作品も多く著述している。

アーティスト:Seiichi Yamamoto/山本精一

アルバムタイトル:CAFÉ BRAIN/カフェ・ブレイン

発売日:16/7/2020

定価:¥2,000 (税別)

品番:SPF-016

JANコード:4562293383179

発売元:φonon (フォノン) div. of SKATING PEARS

流通:インパートメント

トラックリスト:

01. SKIP #2

02. objet C

03. In ◯

04. up-age #1

05. up-age #2

06. Fairway

07. Hazara

φonon (フォノン)レーベル・サイト:www.skatingpears.com

●リリース・パーティー決定!

《CAFE BRAIN / ~山本精一 NEW ALBUM リリース記念 LIVE~》

出演:山本精一

VJ:井上理緒奈(京都) ※東京のVJは未定

SOUND OPERATOR:井上潤一

京都 2020年7月16日(木) 20:00~ アップリンク京都

東京 2020年7月25日(土) 20:00~ アップリンク吉祥寺

いずれも前売り3500円 当日4000円

詳細は後日発表