ロレイン・ジェイムスの新作だが、これはちょっと特別なプロジェクトだ。ジュリアス・イーストマン(Julius Eastman)という、犯罪的なまでに知られていなかったアーティストの音源を素材として作った彼女のアルバムで、それならまあ、昔からよくあるリミックスみたいなものだと早合点されてしまうのだが、本作における骨子は、ジュリアス・イーストマンの人生から授かったインスピレーションにある。ぼく自身も、ジュリアス・イーストマンについて犯罪的なまでに知らなかったひとりなので、彼のことを調べて、彼の音楽を聴いて、ただただ驚嘆するしかなかった。

ジュリアス・イーストマンは、不遇な音楽家だった。いまから32年前、ホームレスとして亡くなったクィアの黒人前衛音楽家は、1940年、ニューヨークに生まれている。14歳からピアノを習ったという彼が、大学で理論を教えながら音楽家として活動をはじめたのは、1963年にフィラデルフィアのカーティス音楽院を卒業してから数年後の、60年代後半ことだった。ピアニストでありヴォーカリストでもあった彼は、最初はピアニストとしてデビューし、1970年代前半にかけては自作も発表する。1973年の“Stay On It”や1974年の“Femenine”といった初期作品を聴けば、イーストマンがミニマル・ミュージックの影響下で創作していたことがわかるが、彼独自のポップな解釈もすでにある。喩えるなら、スティーヴ・ライヒのゴスペル・ヴァージョンだ。のちにアーサー・ラッセルと出会って、ぼくの大好きな“Tower of Meaning”(1983)において指揮を任されるのがイーストマンだったこともぼくはこの機会に認識したわけだが(ティム・ローレンスの評伝では、ただその名前のみが記されている)、イーストマンの作品はクラシック音楽の前衛(ミニマル・ミュージック)にまだ片足を突っ込んでいた初期のラッセル作品ともリンクしている。

イーストマンの人生において重要な出来事のひとつは、1975年にジョン・ケージの“Song Books”なる作品をイーストマンが所属していたS.E.M.アンサンブルの一員として演奏したことだった。そのときイーストマンは男女をステージに上げ、演劇的にエロチックなパフォーマンスを挿入したというが、こうした彼の同性愛者のアイデンティティの発露に対して実験音楽の大家は激怒し、名指しで批判した。当時禅宗に傾倒していたケージにとって作中に私事を出すことは許しがたかったようで、その出来事のみにフォーカスするなら、60年代的な精神に2010年代的な行為が否定されてしまったといまなら言えるかもしれない。まあ、とにもかくにもその時代、もっとも影響力のあった人物からの公での批判は駆け出しのアーティストにはそうとう堪えたろうし、ましてや勇気を持って臨んだ自己アイデンティティの主張が間違っていると言われた日にはたまったものではない。この出来事はイーストマンがアカデミーの世界から離れるひとつのきっかけになったんじゃないだろうか。

大学を離れNYに戻った70年代後半からは、イーストマンはさらに精力的に創作活動に勤しんでいる。1979年には、“前衛音楽”シーンにおいては刺激的過ぎた作品名の3つの代表作(“Crazy Nigger”、“Evil Nigger”、“Gay Guerrilla”)を発表、それからアーサー・ラッセルと出会って、ラッセルのディスコ・プロジェクト、Dinosaur Lに参加もしている。

しかしながら、ラッセルと違って彼個人の作品が商業リリースされたことはなく、生活を支える仕事もなかった。イーストマンは家賃も払えず、80年代初頭にはアパートを追い出され、それから死ぬまでのあいだはほとんどホームレス状態だったという。しかも彼の死は、あたかも彼が存在しなかったかのように、それから8ヶ月後に『ヴィレッジ・ヴォイス』が小さく報じたのみに留まった。イーストマンの楽譜が再発見されてあらたに演奏されたり、イーストマンの作品の数々が商業パッケージとしてリリースされるのは、彼の死から15年も過ぎた、2000年代半ば以降の話である。

本作『私のために美しきものをつくる(Building Something Beautiful For Me)』は、その題名が主張しているようにロレイン・ジェイムスの作品とみていい。作品への感銘もさることながら、クィア・ブラックとしての深い感情移入もあったことと察する。彼女の音楽の特徴がストリート(グライム/ドリル)とオタク(エレクトロニカ/IDM)との融合にあったとすれば、本作においてはそうした二分法を超越している。時空を超え、さらにいろんなもの(ライヒ的なミニマル・ミュージックを含む)が彼女のなかに吸収され、彼女のいう“美しきもの”となって吐き出されている。強いてジャンル名のタグを付けるとしたらエレクトロニカ(ないしはエレクトロ・アコースティック)となるのだろうけれど、90年代のそれとは別次元の、ほとんどこれは詩学の領域に到達していると言っていい。

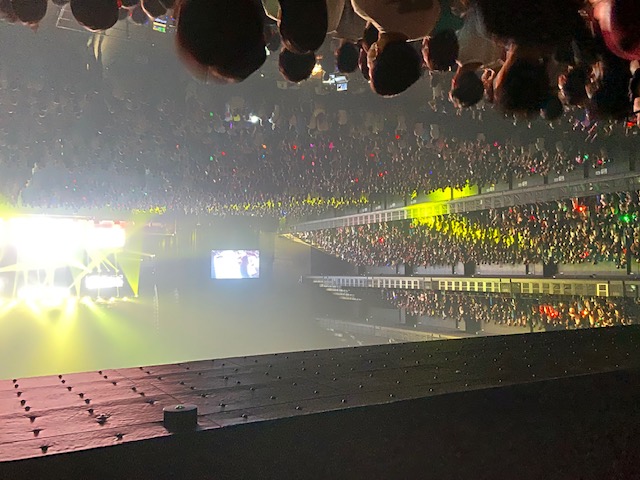

非凡な人には、確実に乗っている時期というものがある。今年は、彼女のアンビエント作品集『Whatever The Weather』も良かったし、本作もまた感動的で、ロレイン・ジェイムスがいまアーティストとして最高の状態にいることがわかる。来日が楽しみでならない。

*タイミングが合えば、年末号の紙エレキングにロレイン・ジェイムスの細心インタヴューを掲載予定です。