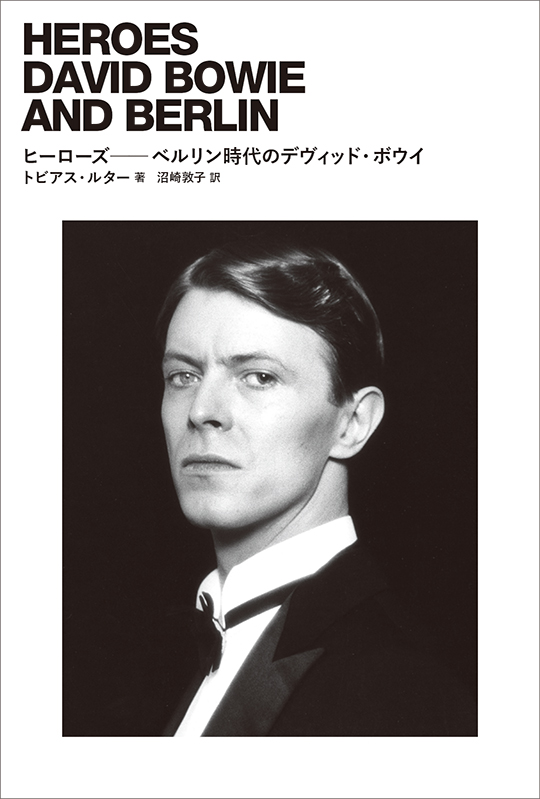

デヴィッド・ボウイの黄金期を1970年代とするなら、その最後の栄光の日々を彼はベルリンで送っている。コカインと水だけで生きていたと揶揄されるほど荒んだアメリカ時代に見切りを付けたとき、ボウイはロンドンに戻らず、西ドイツへと向かった。実現しなかったとはいえ、クラフトワークにツアーのフロントアクトをオファーし、ノイ!を愛聴し、旧友イーノが訪ねたクラスターの城に興味を覚え、そして彼はあらたな拠点としてベルリンを選んだ。やがて『ロウ』というタイトルの、スーパースターが企てた、ヒットパレード音楽からのもっとも過激な離脱が生まれた。

『ヒーローズ ──ベルリン時代のデヴィッド・ボウイ』は、ドイツ人・ジャーナリストが描く、1976年から1978年までのデヴィッド・ボウイのドキュメント、物語、記録、解説、だ。ルー・リードは行ったことがない街の幻想を『ベルリン』として描いたが、ボウイはイギー・ポップを連れて、壁に囲まれたその歴史的な街に実際に住んだのだ。

そこは1920年代の、ワイマール時代の幻影を残しながら、しかし大戦後東西に引き裂かれた街だった。時期はパンク台頭前夜、ドイツの左翼運動の転機となった「ドイツの秋」と重なる。また彼の地においてはデヴィッド・ボウイは、ベルリンの集会に出席したミシェル・フーコーが、深夜、フランス現代思想をドイツで出版する版元の編集者に連れられていった有名なゲイ・バーの常連だった。歴史のうねりを感じながら、デヴィッド・ボウイは、この時代の彼の圧倒的な名曲、先駆的なサウンドと素晴らしい言葉を持った“ヒーローズ”を描き上げている。

本書は、ワールド・ミュージックを取り入れた『ロジャー』でベルリンから旅立つまでの濃密なときを数々の文献をもとに再構築しながら描き、ドイツ人ジャーナリストは、デヴィッド・ボウイとは何者であり、ベルリンとはいかなる場所であったのかを考察する。

デヴィッド・ボウイのベルリン3部作こそ好きだ、というファンは必読。

ヒーローズ──ベルリン時代のデヴィッド・ボウイ

ヒーローズ──ベルリン時代のデヴィッド・ボウイ

トビアス・ルター 著/沼崎敦子 訳

Amazon

■目次

INTRODUCTION

1 地獄から来た男

THE MAN WHO CAME IN FROM HELL

2 ボウイ教授のキャビネット

THE CABINET OF PROFESSOR BOWIE

3 『ロウ』、あるいはスーパースターの医療記録

LOW, OR A SUPERSTAR’S MEDICAL RECORDS

4 新しい街、新しい職

NEW CAREER, NEW TOWN

5 崖っぷちのパーティ

THE PARTY ON THE BRINK

6 デヴィッド・ボウイを見たかい?

DID YOU SEE DAVID BOWIE?

7 ヒーローズ

HEROES

8 さらばベルリン

GOODBYE TO BERLIN

結び 彼は今どこに?

CODA: WHERE IS HE NOW?