ノイズというよりは電子音に舌なめずりするかのようなエロティシズム。で、立体的な音響。ラッシュド・ベッカーの作品を聴いていると、90年代初頭にはじめてドイツを旅したとき、駅の売店に数冊のフェティシズム系ポルノ雑誌が売られていたことを思い出してしまう。日本のコンビニのエロ本コーナーに、ラバー・フェチやビニール・フェチの本は売られていないでしょう。

そんな妄想はさておき、ラッシュド・ベッカーが来日する。ライヴでいったい何をするのか、音を物質として見なすフェティシズムを見せてくれるのか。DJノブとハルカ、そして初のソロ・アルバムのリリースを控えているコンピューマも出演。注目したい。

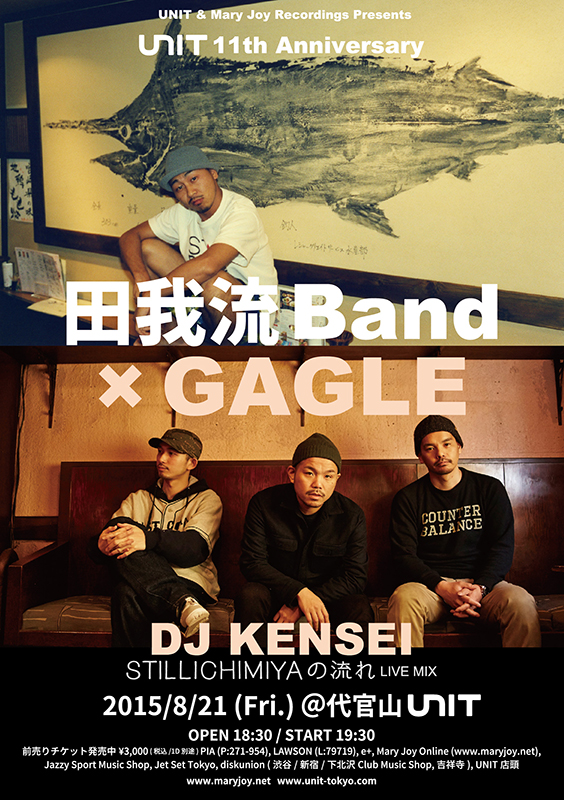

UNIT / root & brach presents

UBIK featuring RASHAD BECKER (PAN, DE) Live Set

ベルリンを拠点とする希有なサウンド・アーティストにして、天才マスタリング/カッティング・エンジニアとしても知られるRASHAD BECKER、緊急来日決定!

ノイズ/音像/残響が有機的に絡み合う中毒性に溢れるストレンジなサウンドは不気味な衝撃をオーディエンスに与えるであろう。対するは、5年振りとなるアルバム『Grey Scale』をリリースしたインダストリアル・デュオCARRE、東京アンダーグラウンド・シーンの最重要アイコンDJ NOBUとその盟友HARUKAがエクスペリメンタル・ミュージックとダンス・フロアを繋ぐスペシャル・セット、キャリア初のソロ作品『SOMETHING IN THE AIR』のリリースを間近に控えたCOMPUMAといった鉄壁の布陣で挑みます!

8.28 fri @ 東京 代官山 UNIT

Live Acts: RASHAD BECKER (PAN, DE), CARRE

DJs: DJ NOBU (Future Terror, Bitta), HARUKA (Future Terror, Twin Peaks),COMPUMA

SALOON: to be announced...

Open/ Start 23:30

¥2,500 (Advance), ¥,2,500 (under 25, Door Only), ¥3,000 (Door)

Ticket Outlets: LAWSON (L: 72546), disk union CMS (渋谷, 新宿, 下北沢), TECHNIQUE, Clubberia Store, RA Japan, UNIT

Information: 03-5459-8630 (UNIT)

www.unit-tokyo.com

RASHAD BECKER (PAN, DE)

先日初のレーベル・ショーケースを成功させたベルリンの先鋭レーベルPANから、2013年に各所でその年のベストに選出された歴史的問題作『Traditional Music Of Notional Species Vol.1』をリリースした希有なサウンド・アーティストにして、テクノ~エクスペリメンタル界隈のみならず様々なジャンルのアーティストから支持されているベルリンの名門Dubplates & Masteringの天才マスタリング/カッティング・エンジニア、Rashad Becker。彼の構築するメロディやリズム、それらを構成する制約から解き放たれた蠢くようなノイズ/音像/残響が有機的に絡み合うこの上なくストレンジなサウンドは、これまで体験した事のない不気味な衝撃を聴く者全てに与えると同時に、耳の肥えたコアなリスナーをも虜にする中毒性は実験音楽の金字塔を打ち立てたと言っても過言ではない。

CARRE https://mindgainminddepth.blogspot.jp/

NAGとMTRの2人によるインダストリアル・ミュージック・デュオ。

DJ NOBU (Future Terror, Bitta) https://futureterror.net

Future Terror、 Bitta主宰/DJ。Nobuの活動のスタンスをひとことで示すなら、"アンダーグラウンド" ──その一貫性は今や誰もが認めるところである。とはいえそれは決して1つのDJスタイルへの固執を意味しない。非凡にして千変万化、ブッキングされるギグのカラーやコンセプトによって自在にアプローチを変え、 自身のアンダーグラウンドなリアリティをキープしつつも常に変化を続けるのがNobuのDJの特長であり、その片鱗は、[Dream Into Dream] (tearbridge), [ON] (Musicmine), [No Way Back] (Lastrum), [Creep Into The Shadows] (Underground Gallery), そして最新作 [Nuit Noir] (Ultra-Vybe) など、これまでリリースしたミックス CDからも窺い知る事が出来る。近年は抽象性の高いテクノ系の楽曲を中心に、オーセンティックなフロアー・トラック、複雑なテクスチャーを持つ最新アヴァン・エレクトロニック・ミュージック、はたまた年代不詳のテクノ/ハウス・トラックからオブスキュアな近代電子音楽など、さまざまな特性を持つクセの強い楽曲群を垣根無くプレイ。それらを、抜群の構成力で同一線上に結びつける。そのDJプレイによってフロアに投影される世界観は、これまで競演してきた海外アーティストも含め様々なDJやアーティストらから数多くの称賛や共感の意を寄せられている。最近ではテクノの聖地 “Berghain" を中心に定期的にヨーロッパ・ツアーを行っているほか、台湾のクルーSmoke Machineとも連携・共振し、そのネットワークをアジアにまで拡げ、シーンのネクストを模索し続けている。

HARUKA (Future Terror, Twin Peaks)

東北の小さな村で生まれたHarukaは、幼少の頃よりピアノやベース、チューバといった楽器のレッスンを通じて音楽に慣れ親しみながら育ち、17歳からIDMやエレクトロニカをプレイするDJとしてのキャリアをスタート、次第にハウスミュージックの影響を受けて自身のイベントのオーガナイズを始めるとともに、DJとしてのスキルも磨いていくこととなる。26歳になったころ、Future Terrorへレジデントとして迎えられ東京へと移住することとなり、DJ NOBUとともにLucy, TM404, Morphosis, Charles Cohen, Takaaki Itoh, Ioriらを招聘し東京のテクノシーンへ台頭、自身の音楽的アプローチもテクノやアヴァンギャルドなエレクトロニックミュージックへと傾倒していく。瞬く間に彼のスキルとセンスは認められ、東京~全国の各クラブはもちろんのこと、Fuji Rock Festivalなどの大型フェスティバルへの出演、そしてruralやLife Forceのようなアンダーグラウンドに根ざしたパーティへの出演を含む年間60-70回のギグをこなすだけでなく、名だたるインターナショナルゲスト:Mike Parker, Rrose, Silent Servant, John Osborn, Eric CloutierやSebastian Mulleartとの共演に抜擢される。現場に合わせたセットでフロアを構築、アフターアワーズやオープンラストセットにも対応しつつ自身の持ち味を確実にフロアに浸透させてきた。Dommune BROADJへの数多の出演や、2014年11月に東京から配信されたNTS Radio主催のラジオショウでも世界へ向けてアプローチしている。その経歴からも彼の音楽的キャパシティの広さ、現場への対応力をうかがい知る事ができるだろう。またアヴァンギャルドヒップホップレーベル、Black Smoker RecordsのDJ YaziとのユニットTwin Peaksとしての活動も開始、ハードウェアを駆使したよりエクスペリメンタルなアプローチのライブパフォーマンスも展開している。

COMPUMA https://compuma.blogspot.jp

ADS(アステロイド・デザート・ソングス)、スマーフ男組のメンバーとして、DJとしては国内外の数多くのアーチストDJ達との共演やサポートを経ながら、日本全国の個性溢れるさまざまな場所で日々フレッシュでユニークなジャンルを横断したイマジナリーな音楽世界を探求している。自身のプロジェクトSOMETHING ABOUTからMIXCDの新たな提案を試みたサウンドスケープなミックス「Something In The Air」シリーズなど意欲作も多数。Dr.Nishimura (Discosession)、Awanoと共に、悪魔の沼クルーとしても活動中である。音と音楽にまつわる様々なシーンで幅広く活動している。2015年9月、京都の老舗茶問屋、宇治香園創業150年記念として、KIRIHITOの竹久圏を大きくフィーチャーした初のソロ作品『SOMETHING IN THE AIR -the soul of quiet light and shadow layer-』を発表する。10月には、em recordよりリミックス/リコンストラクトを手掛けた初の12インチ・アナログEPのリリースも予定している。

BLACK SMOKER RECORDS PRESENTS

BLACK SMOKER RECORDS PRESENTS