New House Kaleidoscopic Anima Second Royal Rec |

洋楽かぶれ──、僕もそのひとりだが彼らもかなりなもの。たくさん聴いたうえで作ることがメインストリームで奨励されることはないが、90年代初頭は邦楽を更新する活力剤にもなっている。

もう5年以上も前の話だが、ニュー・ハウスの名前を知ったのは、やたらマニアックなインディ・ミュージックに特化したレコード店のスタッフに、「日本にアニコレみたいなバンドはいないの?」と訊いたときだった。乱暴な会話だが、これはひとつの喩えで、「たとえばアメリカにおけるアニマル・コレクティヴのような、おもしろいアイデアと因習打破の姿勢を持ったバンドはいないの?」という話である。それでもらった答えのひとつが「ニュー・ハウス」だった。

とはいえ、僕が以下のインタヴューで使っている「アニコレ」は、半分冗談を込めながらも、アニマル・コレクティヴそのものを指している。率直に言って、似ていると思う。模倣だとは言わないが、そのサイケデリアとコーラスの感じが似ている。似てはいるが、ニュー・ハウスなりの発展をしているのが今作『カレイドスコピック・アニマ』である。

60年代のサイケデリック・サウンドの引用、悪戯っぽい音響的な仕掛けと多彩なメロディ、ドゥーワップ、エスニック・サウンド……、シッド・バレット時代のピンク・フロイドが〈サブライム・フリーケンシー〉から出したような、アニマル・コレクティヴがソフト・ロックにアプローチしたような、要するに甘い幻惑を誘う、「面白いアイデアと因習打破の姿勢を持った」作品だ。昼間にコーヒーを飲みながらトリップしよう。

■NEW HOUSE / ニューハウス

2009年あたりに結成され、東京を拠点とするインディ・バンド。現在はYuta(Vo.Gt)、Seiya(Dr)、Punpun(Gt. Cho)、Moro(Ba)、Komuro(key)の5人体制で活動。結成同年の11月にファースト・ミニ・アルバム『Want Alone But Help Me』、2012年にファースト・フル・アルバム『Burning Ship Fractal』をリリース。BLACK LIPS、VIVIAN GIRLSなど海外バンドの日本公演をサポートし、USツアーの敢行、〈SXSW〉への出演も果たした。

流れでルーム・シェアすることになって。一軒家、ボヤ家があるんですけど(笑)、そこに住むようになって。(Yuta)

■まず自己紹介からお願いします。

Punpun:こんにちは、ニュー・ハウスのギターを担当しておりますPunpunでございます。

Yuta:僕はヴォーカルとサンプラーとか、ギターを担当しておりますYutaです。

Moro:僕はベースとサンプラーをやっているMoroっていいます。

■そもそもニュー・ハウスっていつ結成されたんですか?

Yuta:結成は2009年ぐらいに。

■そこそこなキャリアですよね、もう。

Yuta:でもその2009年のときに文化祭の後夜祭? ……みたいなやつに出たいからやりたいっていうような、それで結成っていうよりは1回ライヴやって、そのあと普通に卒業して仕事したくねーなって感じだったよね。

■じゃあメンバーみんな同じ大学なんだ?

Punpun:僕だけ違う大学で。

Yuta:僕がファッション専門学校で、そのときは別にギターがいたんですけど。

■え、ごめんなさい、ちょっと話が前後しちゃうんだけど、みんな東京なんですか?

Moro:僕だけ神奈川です。

Yuta:他は東京ですね。

■なるほど、レーベルの〈セカンド・ロイヤル〉が京都だから、京都のひとなのかなって。

Moro:むしろなんで俺らが京都のレーベルなのか、みたいな(笑)。

■ずっと東京で活動してるんですね。

Yuta:はい、ずっと東京でやってますね。

■それで学生時代にみんな知り合って。

Yuta:僕らは専門学校時代に知り合って、彼(Punpun)は僕の地元の友だちなんですよ。茨城なんですけど。

Punpun:高校生のときからライヴハウスでライヴをやったりとか。

Yuta:バンド友だちみたいな感じで。で、Punpunは大学生のとき出てきていて、僕はファッションの専門学校で出てきていて、流れでルーム・シェアすることになって。一軒家、ボヤ家があるんですけど(笑)、そこに住むようになって。

■そこからニュー・ハウスって名前が来たとかじゃないの(笑)?

Yuta:いやあ(笑)、活動が新宿だったから当て字でただニュー・ハウスってしただけで、意味はまったくないです。ニュー・ホテルだとちょっとラブホすぎるなって(笑)。もう深い意味はまったくないです。

■あまりにも新宿って匂いはしないバンドだよね(笑)。

Yuta:そうですか(笑)。たしかに新宿の闇覗いてないし(笑)。

Punpun:代々木側だったからね。歌舞伎町じゃなくて、南口寄りだったからね(笑)。

Yuta:ライト層です(笑)。

■なるほどね。じゃあ2009年にはいまのメンバーがそろって。

Punpun:最初は違うギターでずっとやっていて、1枚めのEPのときは──

Yuta:まだその子がいたんですけど、リリースしてライヴが忙しくなった時期がありまして、で、俺はライヴやめるぞ、的な……(笑)。

Punpun:リリース・パーティはもう、アルバムに関わってなかった自分だったみたいな感じです。

Yuta:なんかもう、とりあえずギター助けてほしいって(笑)。で、彼はもうひとりで音楽を作っていて、できるのはわかってたんで、ちょっといいすかって(笑)。って言ったら快諾してくれて、芋づる式にこう(笑)、いまだに続いてるっていう。

Punpun:そうですね。

■なるほどね。じゃあすっげー上手かったんだ、関わったときから。

Yuta:そうですね、ハイスタとかブラフマンはもうけっこう弾けてて。かなり。

(一同笑)

Punpun:そこの評価ポイントなんだ(笑)。

Yuta:だって俺うまく弾けないから、こいつ弾けるなってとことはやっぱありましたね。そこで俺の上手いっていう評価が(笑)。それを指標にしてました。これはマジだからね(笑)。

俺らは『フィールズ』とか、あそこらへんのライヴを観て。(Yuta)

New House Kaleidoscopic Anima Second Royal Rec |

■そんなハイスタとかブラフマンとかいうのは対岸にあるようなサウンドをやっているわけだから。だって、ニュー・ハウスといえば、やっぱアニマル・コレクティヴとかなわけでしょう?

Yuta:(笑)まあ、いろいろ聴いてますけど。

Punpun:ハイスタとかブラフマンっていうのは中学校のときよく聴いてて。当時はそこらへんが共通していて仲良くなって。

Yuta:最初の共通点はそこらへんだよね。

■アニコレが好きで結成したわけじゃないんだ(笑)?

Yuta:全然そういうのじゃないです、はい(笑)。

Punpun:まあこっち来てからいろいろ音楽掘ったりしてて、そういう音楽も好きになったし。

■そうか、2009年って――

Yuta:ちょうどニューウェイヴ・リヴァイヴァルもあったり、ダブステップとか。

■ダブステップは一番ピークだったよね。

Yuta:そう、スクリームとかですね。懐かしくね? ブリアルとか。

■僕はどっちかと言うとアニマル・コレクティヴとかに飽きてた頃で。

Yuta:はいはい。『ストロベリー・ジャム』が終わって『メリウェザー〜』が出てる頃ですね。

■そうだね。あれが一番ヒットしたアルバムだけど、やっぱり好きだったの?

Yuta:わりとでも、俺らは『フィールズ』とか、あそこらへんのライヴを観て。

■僕なんかオヤジだから、みんなとは入り方が違うと思うけど、みんなはどういうところからアニマル・コレクティヴとかブラック・ダイスって聴いたの?

Yuta:でもけっこうナチュラルだったよね。

■まわりにハイスタとかブラフマンみたいなバンドがいるなかで、どうだったのかなと。たとえば俺がどういうふうに聴いたかというと、アニコレは『サング・トング』が好きで、あれが2004年だよね。

Yuta:タワレコでもまだニューエイジのコーナーにしか置かれてない頃ですね。たしかPVつきで流れてたのを見て、ああこれカッコいいなと思った記憶がある。

高校生ですね。だから地元にいて入ってくる情報って『ロッキング・オン』とか『スヌーザー』とかってぐらいで。(Punpun)

■とにかくすごく衝撃を受けたんだけど、それはなぜかと言うと、〈ファット・キャット〉って元々テクノを出してたレーベルから出してるんだけど、テクノとかエレクトロニック・ミュージックがものすごく行き詰ってたときだったんだよね。だからギターの使い方とかヴォーカルの使い方とかも含めて、すごく新鮮に思えたんですよ。よくビーチ・ボーイズだとかサイモン&ガーファンクルだとか言われたんだけど、自分のなかではテクノ耳で聴いてたんだよね。っていうのが僕の文脈なんだけど。ニュー・ハウス的にはアニコレみたいなものってどこから知ったの?

Punpun:でもあの頃って、ラプチャーとかもあって。

■ラプチャーはディスコっていうかさ。

Punpun:そこらへんが一回流行って──まあ俺が聴いたのが『フィールズ』からで、そこから『サング・トング』へさかのぼったんだけども。そのあたりのディスコとかエレクトロニック・ミュージックをカッコいいと思っても、その後出てきたのをおもしろくないと思ってたときに出会ったのがアニコレって感じなので、すごく求めてた感じのもので。

■ちなみに2003、4年って何歳?

Punpun:高校生ですね。だから地元にいて入ってくる情報って『ロッキング・オン』とか『スヌーザー』とかってぐらいで。

Yuta:それぐらいだったね。ネットのブログもそこまで充実してなかったし。

Punpun:まだYouTubeもそこまでだったし。シガー・ロスとか聴いてて。

Yuta:(笑)そうだ。

■だって僕もあれは〈ファット・キャット〉から出てたから買ったけど、もしUSのインディ・レーベルから出てたら、あの時点ではまず聴かなかったと思うんだよね。やっぱりニュー・ハウスって、ざっくり言ってしまえば、2000年代のブルックリンへの日本からのリアクションじゃないの?

Yuta:まあ系譜としてはぜんぜんあることだとは思います。

■少なくともロンドンへの回答ではないでしょう(笑)?

ブルックリンは「アニコレ、カッコいいな、ブラック・ダイス、カッコいいな、ギャング・ギャング・ダンスいいな」とか、掘ってけば掘っていくほどおもしろかったから。(Punpun)

あのへんにハマるころには、僕らはもうニューウェイヴやクラウトロックも相当聴いていたので、それがまず根底にあったんじゃないのかな。(Yuta)

Punpun:(笑)高校生のときとかって、やっぱり僕レディオヘッドとかああいうのが好きで、もっと音楽を掘りたいって気持ちが強くなったときで。で、ロンドンっていうかイギリスの音楽を掘っていくんだけど「もう無理だ」ってなって、USに目を向けるとたぶんストロークスとかラプチャーとか出てきて、でも「なんかちょっと違うな」ってずっと思ってて。

レディオヘッドみたいなオルタナティヴなものを探してたところで、アニコレとかブラック・ダイスみたいな存在はすごいビックリして。最初ちょっとどう受け入れていいかわからないけど、どんどんハマっていった。普通だったら掘っていくごとにどんどん薄まっていくところなんだけど、ブルックリンは「アニコレ、カッコいいな、ブラック・ダイス、カッコいいな、ギャング・ギャング・ダンスいいな」とか、掘ってけば掘っていくほどおもしろかったから。それでのめり込んでいきましたね

Yuta:でも、あのへんにハマるころには、僕らはもうニューウェイヴやクラウトロックも相当聴いていたので、それがまず根底にあったんじゃないのかな。だって90年代のテクノとかも少しは耳に入れてましたけど、ベタかもしれないけどキャバレー・ヴォルテールとか、スロッビング・グリッスルとかも聴いてたし、Pファンクとは別のベクトルの70年代ファンクも聴いたり。インクレディブル・ストリングス・バンドとか聴いてたじゃん、もう。

〈サブライム・フリークエンシーズ〉があったりして……(Punpun)

ティアーズ・フォー・フィアーズとか80sポップスの影響もあると思います。エレクトロニクスに演歌っぽいメロディが乗る感じは。(Yuta)

New House Kaleidoscopic Anima Second Royal Rec |

■2000年代半ば頃までは僕もブルックリン系の音が好きで追ってたんですよ。で、日本からたくさんリアクションが出てくるかなって期待してたんですけど、気がついたら、ニュー・ハウス以外にあんまりいないよね。

Yuta:たぶんあんまりいないと思います。いかにも僕らみたいなのは。

■ブラック・ダイスみたいなのが出てきたらいいのにね。

Yuta:出てきたら俺は感動して対バン申し込みますけどね(笑)。もうちょい地下とか行くとまた別になってくるんだろうね。

Punpun:たまたま僕らが出会ってないだけで、ほんとは探せばいるのかもしれないですよ。でも、僕らって歌ものでもあるから、アングラ・シーンに寄っていけない気持ちもあったし、でも聴いてる音楽はノイズ・ミュージックだったりとか。

Yuta:ごった煮していきたいっていうところはある。

■でも……、これだけアニコレ、アニコレって言われたら抵抗あると思うんだけど(笑)、でもやっぱりヴォーカル・ラインはアニコレの影響が残ってると思うんだよね。とくにコーラスとか。

Punpun:これは自分でもわからないですけど、アニコレとかそこらへんの人たちもだけど、先に〈サブライム・フリークエンシーズ〉があったりして……ワルシャワってレコード屋が好きだったし、高円寺のスモール・ミュージックとか、変なワールド・ミュージックを掘り集めたりしてて。

■ワールド・ミュージックとか〈サブライム・フリークエンシーズ〉の文脈とアニコレとは、別物だと思うんだけどね。

Punpun:メロディ・ラインとかで言うと、ああいう、何ていうか民謡チックなラインとかコード進行とかがやっぱり好きだったし。それをエレクトロニック・ミュージックでやるとなると、アニコレの影響もあったのかもしれないけど。

Yuta:僕はティアーズ・フォー・フィアーズとか80sポップスの影響もあると思います。エレクトロニクスに演歌っぽいメロディが乗る感じは。ソフト・セルとかああいうのもすごく好きだったし。

Punpun:ああいう節回しっていうのは、アニコレが好きだからそういうのが好きになったのか、最初からそうなのか、どっちかわからないですけどね。

Yuta:まあでも気持ちいいよね(笑)。言ってみればゴスペル・チャントみたいなものも聴いていくし。

■あれは多重録音をしてるの?

Yuta:ものによってはPunpunに重ねてもらったり、僕が5回も6回もガーッて重ねてって。けっこうしんどかったです(笑)。

Punpun:僕は各国の民謡とかが普通に好きだから、ああいうのがいちばん気持ちいいなと思うんですけどね。でも今回はインスト2曲入れてますよ。

はじめにあった今回のテーマとしても、ギターをもっと聞かせたいっていうのがあってレコーディングがはじまったんで。(Yuta)

■あれいい曲だよね。演奏の音の隙間は、ニュー・ハウスのほうがあると思うんだよね。アニコレってすごく詰まってるでしょ。あんまり空間的じゃない。今回2曲入ってるインスト、とくに最後から2曲はニュー・ハウスの新しい境地なのかな?

Punpun:前作って僕らが25とかのときなんですけど、まだブルックリン勢の勢いがあったときだったんですけど。あの頃のほうが、アニコレに限らず、あそこらへんのエクスペリメンタルでもポップだし、エレクトロニックだし、って音楽を聴いてたのはたしかです。でも、あの頃より、いまのほうがバンドの演奏を大事にしていると思います。

■でも、ニュー・ハウスはロック的なイディオムを目指してるわけじゃないでしょ?

Yuta:たしかにロック的なものはまったくないですね。ただ、前作ではシーケンスが強まってたところがあったから。はじめにあった今回のテーマとしても、ギターをもっと聞かせたいっていうのがあってレコーディングがはじまったんで。そのバランスというか、揺らぎというか、比重が少しだけそっちにいったぐらいですけど。

■完成度は高いと思いますよ。

Yuta:ほんとですか(笑)。

■でもロックのリスナーって保守的な人が多いでしょう?

Yuta:数で言ったらそれはあると思いますね。

■そういうなかで、対バンするバンドとかもいないでしょう。

Yuta:(笑)わかります? でも、僕らの周りは音楽的な共通点ではなくてアティチュード的な、共通する志で対バンはできてるなと思います。

■ニュー・ハウスって、USツアーやったり、都内でもけっこうライヴやっているんですよね。

Yuta:ライヴ観てよかったと言ってくれる人も、そこにいるすべてではないけど、何人かはいられるので(笑)。やればやったで、数名は確実にいて。

「自分たちの目指すものは自分たちでしか完成させられないんだね」って、自分たちでやりましょう、ってはっきりと決めた。(Punpun)

New House Kaleidoscopic Anima Second Royal Rec |

■今作の曲作りのプロセスでは、何が重要な要素となえりましたか?

Punpun:やっぱりミックスまでを自分たちで完成させるって決めたことは大きかったですね。「自分たちの目指すものは自分たちでしか完成させられないんだね」って、自分たちでやりましょう、ってはっきりと決めた。それは絶対ありますね。

Yuta:“Blow Wind Blow”という、PVになってる曲があって、まあそれができて、2、3曲できてきたあたりから、これアルバムに向かっていってるなって意識が完全に出てきたよね。それが夏前だと思うんですよね。で、ラフ・ミックスしたものをシングルなんかで打診していく上で、さっき言ってたような「これ、人に頼むの無理なんじゃないの」っていう結論になりましたね。「俺たちでやっていったほうが絶対良くなる」っていう(笑)。

■スタジオ録りした音源を全部バラして家でミキシングしたって感じなの?

Punpun:いや、ほとんど家で作って。

Yuta:素材録りはスタジオに行ったりとか。サンプリングとかも外に行ったりはしてるんですけど、RECした素材を集めてミックスしていったりするのは我が家でした(笑)。けっこう時間かかりました。

Punpun:1年ずっと──

Yuta:ミックスとかずっとやってて、けっこう。これじゃない、これじゃないって言って。次の週来たら俺がまた変えてたりね(笑)。「これどう?」っつって。ただ、結果としてみんなで聴いて共感できるサウンドにしようっていうのが最終目標だったんで、僕がミックスするにしても僕が満足するだけじゃなくて、みんながわかってくれるものにはしたいっていうのはあった。

■さっき、Punpunくんが「民謡」ってキーワードを言ってたけど、今回のサウンドをクリエイトしていく過程をもうちょっと話してくれる?

Yuta:僕がまず最初にトラックを勝手に作って、じゃあ乗せますか、みたいな。

Punpun:僕はそこに演奏的な面とかアンサンブルの面とかで少しでもよくできればいいなって気持ちで、協力者のようなつもりです。その上で民謡的な旋律とか、共通する目標があるので。

Yuta:こういうニュアンスが、とか。

Punpun:コーラスがこういう風にあったらいんじゃない、とかそういう話をしていたぐらいで。

ライヴはもっと肉感的だよね。けっこう荒く歌うところもあるとは思います。高校時代からウワーって叫ぶ音楽をやってたから(笑)。(Yuta)

■これって、多重録音しているから表現できているわけですよね?

Yuta:だから、ライヴはもっと肉感的だよね。けっこう荒く歌うところもあるとは思います。高校時代からウワーって叫ぶ音楽をやってたから(笑)。キッズな音楽をやってたんです。やっぱそういうのも実際残ってるから。

Punpun:それはあると思う。ハードコアから来てるのは絶対ある。

Yuta:俺もそれがすごく残ってて。ソフトなイメージで来るとちょっと違うとは思う。わりと音はガチッと出したいと思ってやってるから。

Punpun:逆にああいう、柔らかな民謡みたいなイメージは与えられてないのかなって。節回しはそういう感じなんですけど、聞こえるものとしてはもっとドロッとグチャッとしたものかもしれないですね。

Yuta:EPのときにはすでに実験的な音楽を作ってみたいとか、そういうところはありましたし、そこのあたりからじょじょにやってきたものがあって、内心次に何をやるかとか、すぐ決めるわけではないですけど、苦ではないというか。「次はもうちょっとこういうものやりたい」とかすぐ話すんですよ。もうちょっとバンドのここのニュアンスを強めたいとか。

彼(Punpun)がチカーノ・バットマンも持ってきて聴いたら、そのフィーリングがさらにアップデートされたというか。(Yuta)

■もともとのテーマは何だったの?

Yuta:前作の反動がけっこうあって。前作はダークでジャム感があって、ギュンとした感じだったので(笑)、わりと今回ライトな、フォーク的なものとアンビエンスが混ざったサウンドで行こうというのはあった。

Punpun:前のアルバムを録り終えるぐらいのときから、なんかそういう話はもうしていて。今回入ってる中に“Natural Blessings”って曲があるんですけど、そのあとすぐできたものです。こういう、もっとフォーキーだけど、っていう曲を増やそうって。

Yuta:もっとフィジカル感があったり、響きがちょっとひねってあるというか、そういう風に聞こえればいいなとは思って。

Punpun:2年は経ってるけど最初からそういう話はしてたなと、いま思いました。

■ここ2、3年でバンドのなかで話題になった音って何がありましたか?

Punpun:新しいのであえて出すとすれば、チカーノ・バットマンとか。

■意外だね。そんなのまで聴いてるんだ!?

Punpun:あれはけっこう、このアルバム作ってるとき聴いてましたね。

■じゃあほんとに〈サブライム・フリークエンシーズ〉とか好きで聴いてるんだねー。

Yuta:ちょうど僕がペルーとかの60sのものにハマっていて。ウィ・オール・トゥギャザーとか、トラフィック・サウンドみたいな。ああいうのを聴いてて、彼がチカーノ・バットマンも持ってきて聴いたら、そのフィーリングがさらにアップデートされたというか。そういうのもちょっといいねって、共有できたと思います。

Punpun:僕は演奏面とかそういう肉感的なものを求めてたので、あれがすごい良かったなと思うんですけどいかがですか(笑)。

家に行くとエンヤ聴きながらコーヒー淹れてるっていう。(Punpun)

Yuta:いや、俺もあれは借りてすごい良かったなと。

Punpun:ほかに何かないかなって。ぜんぜん違うの聴いてたから。

Yuta:エンヤも聴いたし――。

(一同笑)

Punpun:エンヤ聴かされた(笑)。

■(笑)マジっすか。

Yuta:ぶっちゃけエンヤの影響がある。

Punpun:家に行くとエンヤ聴きながらコーヒー淹れてるっていう。

Yuta:(笑)俺ニューエイジ志向だったから。ヤソスとか、ドローンとか聴いたり、エンヤとか聴いたり。基本ラリー・ハードとか、アンビエンスがある打ち込みとか、そういうものは好きなので。

Punpun:だからチカーノ・バットマンとエンヤですね。

Yuta:ヒドいな(笑)。

■それはヒドい(笑)。でも良かったね。エンヤ好きなひととチカーノ・バットマン好きなひとが同じバンドにいるってなかなかないもんね。

Punpun:いろいろありましたけど、いまとくにパッと浮かんだのがそのふたつ。

■たぶんこのインタヴューを読んでもぜんぜんわかってもらえないね(笑)。音わからないけど逆に謎めいていていいかもしれない。

Punpun:(笑)でもほんとに南米の音楽とかですね。

デタラメな英語ではないつもりです。わりとしっかり書いてます(笑)。(Yuta)

New House Kaleidoscopic Anima Second Royal Rec |

■言われてみれば、アプローチは似ているのかもしれないね。UKの〈サウンドウェイ〉が出してるような感じというか、モダンな感覚が注入されたワールドっていうか、エスニック・タウンのエスニック・レストランというか。ニュー・ハウスって、そういう意味では新宿っぽくなってきたじゃないですか(笑)。

Yuta:やっと謎が紐解かれてきました(笑)。

■そうだね(笑)。まさに多国籍的な。

Moro:でも、ダンス・ミュージックはすごく取り入れていて。

Yuta:モデル500とか──

■それもぜんぜん感じないけど(笑)。

Yuta:俺めっちゃ好きなんだけど。サン・エレクトリックとか、そこらへん。

■サン・エレクトリックはちょっとわかる。チルアウトな感じがちょっと似てるかもしれない。

Yuta:ガンガンにレイヤードしていく感じとかも影響受けてますし。

■たくさん聴きすぎてるんじゃないの?

Yuta:たぶんそれもありますね。でもポップなものが好きだよね。聴いていて掴まれる感じが好き。

■歌詞に意味はある?

Yuta:歌詞は散文的ではありますね。自分のなかのフィーリングが出るような言葉を書いている。デタラメな英語ではないつもりです。わりとしっかり書いてます(笑)。

■日本語では歌わないんですか?

Yuta:お互いソロとか、個人的にやってるものは日本語で歌ったりしてるんで。

■Moroくんは?

Moro:僕は制作はしてないんですけどDJをやってます。

■担当はベースとサンプラーだよね。サンプラーはけっこうたくさん使ってる?

Yuta:けっこう使ってますね。ただ今回のアルバムに関しては減りました。減らしたって感じだよね。前ほどは絶対使わないと、って曲ではないので。

Punpun:ライヴでも1曲めなんかは一切使ってないよね。

Yuta:久々のバンド・サウンドが俺らにとっては新鮮だったりしてるし。

前回はスタジオでの録音だったけど、今回は自宅でのスタジオ・ワークだったり、アートワークも自分でやった。そのアットホームな感じというのは出ていると思う。(Yuta)

■ジャケットにもうひとつ候補があるとしたらどんなジャケット?

Yuta:ジャケットに関しては全部俺がやってるんです。今回、こういうシンメトリーな模様にしたのは、サウンドとリンクするような、惹かれるものがあるからなんです。シンメトリーだったり対比的なものがあったり、複雑に組み合わさってるけど細かく同じようなものが並んでたりっていうのが僕のヴィジョンのなかにあって。でも、わりとシンプルなものを心がけたっていうところは絶対あると思います。

■具象的なヴィジュアルな前作とは大きく違うところだね。

Yuta:今回自分たちでやったことがもっと多いよね。前回はスタジオでの録音だったけど、今回は自宅でのスタジオ・ワークだったり、アートワークも自分でやった。そのアットホームな感じというのは出ていると思う。

■それは出てるよね。

Yuta:それは大事だったと思うし、やってよかったなって思う。

Punpun:僕らはもちろんライトに作ってるわけじゃないんですけれども、ライトに聴けるものをっていうテーマがあって、こんなふうに出来上がったのはほんとによかったなと思っていて。

■ライトに聴けるものっていうのは、逆に言うと重たく捉えないでほしいっていう気持ちがあって?

Punpun:まさにそうだし――

Yuta:複合的にライトなものじゃない? 音楽性とかじゃない、もっと昼間とかの暖かいときにパッと聴いてほしい、バンド・サウンドだけど部屋でもぜんぜん聴いてほしいというか。

Punpun:しきりにライトにライトにって言ってた気がする(笑)。

Yuta:聴く場所を選ばないものにしたいっていうか。耳障りにはしたくないとか、そういう意味で。

僕らはもちろんライトに作ってるわけじゃないんですけれども、ライトに聴けるものをっていうテーマがあって、こんなふうに出来上がったのはほんとによかったなと思っていて。(Punpun)

■ああ、なるほど。じゃあ最後に、これぜったい日本語のタイトルにしなければいけないって言われたら何ていうタイトルにしました?

一同:……(笑)。

Yuta:でもまあ、そんなにサブカル感も出ないと思うし、翻訳したものでもぜんぜん納得したとは思いますよ。「新しい家の万華鏡の命」とか「生命」とかでも、僕はぜんぜん納得いくかもしれませんね。ポルトガルのフォークとかもそういうタイトルが多いですし。そう書いてあったら僕が気になりますね。新しい家って。

■ちょっとスピッてるな(笑)。

(一同笑)

Punpun:ちょっとじゃないかもしれない(笑)。

Yuta:こいつキテるなー(笑)ってなるかもしれない。

■Yutaくん大丈夫(笑)?

Yuta:自主制作盤だろこれってなっちゃいますね。

「新しい家の万華鏡の命」とか「生命」とかでも、僕はぜんぜん納得いくかもしれませんね。(Yuta)

作ったのがだいたい真昼間で、大体週末だったんで、「休日」とか「昼下がり」とか。(Moro)

New House Kaleidoscopic Anima Second Royal Rec |

■そうだね。じゃあこのアルバムのイメージを日本語で一言で表すとしたら?

Yuta:「一年」じゃないですか?(笑)

Punpun:ええー。何だろうなー。

■まあ2ワードぐらい使っていいよ(笑)。

Punpun:「環境」とか。

■ええー!?

Punpun:作ってるときのことを思い出すから──いや、「環境」っていうのは、作ってるときの生活の感じがそのまま出たし、そういうものを作りたかったっていうのはあるし。ごめんなさい、パッと出るのはそんな感じですね。

Moro:作ったのがだいたい真昼間で、大体週末だったんで、「休日」とか「昼下がり」とか。

■それは僕も感じる。その感じは出てるね。

Moro:制作の面ではこのふたりだったりしたんで、一歩引いた目で見てたから。「昼下がり」ぐらいの気持ちで聴けるように結果的にはなってるかなと。

Yuta:言うねー。

■スピッてる感じはそんなしなかったねー(笑)。

Punpun:そういう意味で言うとやっぱ「環境」でいいんじゃない?

■なんで?(笑)

Punpun:ライトに聴いてほしい、聴く場所を選ばない、とか。

Yuta:環境音楽好きだし(笑)。エリック・サティ大好きだし。家に置いていても違和感がない、そんなデザイン。

Punpun:いいの思いついた……「血肉」。いや、やめよう。

(一同笑)

フル試聴可!

https://secondroyal.bandcamp.com/album/kaleidoscopic-anima

https://secondroyal.bandcamp.com/album/burning-ship-fractal

https://secondroyal.bandcamp.com/album/want-alone-but-help-me

New House - Blow Wind Blow

■NEW HOUSEライヴ情報

2014.09.26(金)@下北沢 Daisy Bar

2014.09.27(土)@渋谷 Burrow

2014.11.23(日)@京都nano

2014.11.30(日)@渋谷HOME

https://www.newwwhouse.jp/

アルカ(ARCA)ことアレハンドロ・ゲルシ(Alejandro Ghersi)はベネズエラ出身の24歳。現在はロンドン在住。2012年にNYのレーベルUNOよりリリースされた『Baron Libre』、『Stretch 1』と『Stretch 2』のEP三部作、2013年に自主リリースされたミックステープ『&&&&&』は、世界中で話題となる。2013年、カニエ・ウェストの『イールズ』に5曲参加(プロデュース:4曲 / プログラミング:1曲)。またアルカのヴィジュアル面は全てヴィジュアル・コラボレーターのジェシー・カンダによるもので、2013年、MoMA現代美術館でのアルカの『&&&&&』を映像化した作品上映は大きな話題を呼んだ。FKAツイッグスのプロデューサーとしても名高く、『EP2』(2013年)、デビュー・アルバム『LP1』(2014年)をプロデュース、またそのヴィジュアルをジェシー・カンダが担当した。2014年、契約争奪戦の上MUTEと契約し、10月デビュー・アルバム『ゼン』 (“Xen”)をリリース。

アルカ(ARCA)ことアレハンドロ・ゲルシ(Alejandro Ghersi)はベネズエラ出身の24歳。現在はロンドン在住。2012年にNYのレーベルUNOよりリリースされた『Baron Libre』、『Stretch 1』と『Stretch 2』のEP三部作、2013年に自主リリースされたミックステープ『&&&&&』は、世界中で話題となる。2013年、カニエ・ウェストの『イールズ』に5曲参加(プロデュース:4曲 / プログラミング:1曲)。またアルカのヴィジュアル面は全てヴィジュアル・コラボレーターのジェシー・カンダによるもので、2013年、MoMA現代美術館でのアルカの『&&&&&』を映像化した作品上映は大きな話題を呼んだ。FKAツイッグスのプロデューサーとしても名高く、『EP2』(2013年)、デビュー・アルバム『LP1』(2014年)をプロデュース、またそのヴィジュアルをジェシー・カンダが担当した。2014年、契約争奪戦の上MUTEと契約し、10月デビュー・アルバム『ゼン』 (“Xen”)をリリース。

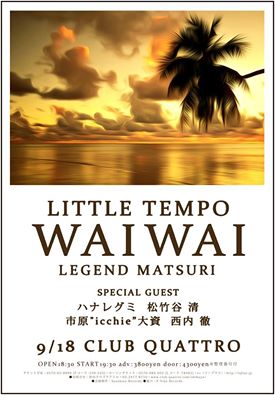

スティールパンの光の音! 太陽の様なサウンド! 夏を呼び込むダブ・パラダイス!

スティールパンの光の音! 太陽の様なサウンド! 夏を呼び込むダブ・パラダイス!  永積 崇(1974年11月27日、東京生まれ)。

永積 崇(1974年11月27日、東京生まれ)。 1957年、北海道・札幌市生まれ。80年代から90年代初頭に掛けて”TOMATOS”のリーダーとして活躍。メンバーには、じゃがたらのNABE CHANG(Bass)、EBBY(Guitar)やミュート・ビートの松永孝義(Bass)、今井秀行(Drums)らが在籍。TOMATOSは、80年代にじゃがたら、ミュート・ビート、S-KENと共にTokyo Soy Souceというライブ・イベントを企画、シリーズ化して、それまでの日本のロックとはまた違った新たな音楽シーンを作った。彼らの活動がベースにあった上で、後にリトル・テンポやフィッシュマンズが生まれたといっても過言ではない。又88年には、スカの創始者ローランド・アルフォンの初来日公演 "Roland Alphonso meets Mute Beat"でサポート・ギタリストとして参加、後世に語り継がれる感動のライブとなった。その後、ローランド・アルフォンとは2枚のアルバム『ROLAND ALPHONSO meets GOOD BAITES with ピアニカ前田 at WACKIES NEW JERSEY』、『Summer Place』を一緒に作り、リリースした。

1957年、北海道・札幌市生まれ。80年代から90年代初頭に掛けて”TOMATOS”のリーダーとして活躍。メンバーには、じゃがたらのNABE CHANG(Bass)、EBBY(Guitar)やミュート・ビートの松永孝義(Bass)、今井秀行(Drums)らが在籍。TOMATOSは、80年代にじゃがたら、ミュート・ビート、S-KENと共にTokyo Soy Souceというライブ・イベントを企画、シリーズ化して、それまでの日本のロックとはまた違った新たな音楽シーンを作った。彼らの活動がベースにあった上で、後にリトル・テンポやフィッシュマンズが生まれたといっても過言ではない。又88年には、スカの創始者ローランド・アルフォンの初来日公演 "Roland Alphonso meets Mute Beat"でサポート・ギタリストとして参加、後世に語り継がれる感動のライブとなった。その後、ローランド・アルフォンとは2枚のアルバム『ROLAND ALPHONSO meets GOOD BAITES with ピアニカ前田 at WACKIES NEW JERSEY』、『Summer Place』を一緒に作り、リリースした。 1990年代から関西で音楽のキャリアをスタート。京都のFUNKバンド"UNIT-4"、大阪のオーセンティックSKAバンド "DETERMINATIONS"のトランペッター、DUBバンド"BUSH OF GHOSTS"のリーダーを経てソロ活動を開始。また、キーボード奏者YOSSYとのYOSSY LITTLE NOISE WEAVERも始動。RICO RODRIGUEZ、EDDIE TANTAN HORNTON、Cool Wise Man、U-ROY 、STRANGER COLE、LITTLE TEMPO、PRINCE BUSTER、DENNIS BOVEL、mama!milk、ハナレグミ、CARAVANなど多くの音楽家と共演、サポート。

1990年代から関西で音楽のキャリアをスタート。京都のFUNKバンド"UNIT-4"、大阪のオーセンティックSKAバンド "DETERMINATIONS"のトランペッター、DUBバンド"BUSH OF GHOSTS"のリーダーを経てソロ活動を開始。また、キーボード奏者YOSSYとのYOSSY LITTLE NOISE WEAVERも始動。RICO RODRIGUEZ、EDDIE TANTAN HORNTON、Cool Wise Man、U-ROY 、STRANGER COLE、LITTLE TEMPO、PRINCE BUSTER、DENNIS BOVEL、mama!milk、ハナレグミ、CARAVANなど多くの音楽家と共演、サポート。 レゲエのフィールドを中心に数多くのライブ、レコーディング・セッションに参加しているサキソフォン&フルート奏者。2012年リリースのファースト・アルバム「西内徹バンド」につづき、今年はそのダブ盤、「西内徹DUB」をリリース。合言葉は「やまんです!」

レゲエのフィールドを中心に数多くのライブ、レコーディング・セッションに参加しているサキソフォン&フルート奏者。2012年リリースのファースト・アルバム「西内徹バンド」につづき、今年はそのダブ盤、「西内徹DUB」をリリース。合言葉は「やまんです!」