早耳のリスナーの間ではすでに注目されている気鋭の若手バンド、Taiko Super Kicks。今年8月には彼らの持ち味でもある浮遊感のあるスローテンポな曲群が収録された初の5曲入りミニ・アルバム『霊感』(限定店舗とライヴ会場、Bandcampのみでリリース)が話題となったが、そんな彼らが初の自主企画〈o m a t s u r i〉を10月31日に開催する。

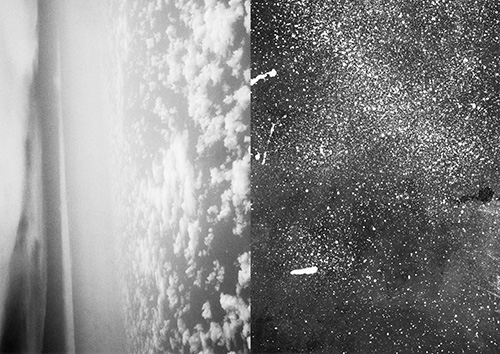

Taiko Super Kicksの音楽がどういうものか知らない人に説明するとしたらそれは、「ゆったりとしたBPM」がキモの「ギターの絡みが気持ちいい正統派オルタナ・ロック」だろうか。PavementやYo La Tengoといった90年代オルタナUSロックをフェイヴァリットに挙げ、22歳の瑞々しい感性で書き上げる曲は『霊感』をはじめ、総じて「気怠さ」を伴うところがポイントだとボーカル/ギターの伊藤暁里は言う。「最初はサイケっぽいものがやりたかった。次第に「気怠さ」に惹かれて曲作りを行うようになった。そのきっかけは村上龍の『限りなく透明に近いブルー』を読んでて、どんよりと倦怠感に包まれている、それまでにあまり知らなかったイメージだったこともあり、その感じを音に出したかった」。“霊感”“Ringo no Sitsukan”などの曲……具象を避け、雲をつかむようでいて親密、室内的で幽玄としたサウンドスケープ。それでいて、ちゃんと捻りの効いたロックをやっている。「眠気を誘うような、気怠い音楽をさらに突き詰めたいと思ったきっかけは去年のグルーパーやジュリアナ・バーウィックみたいなアンビエントっぽい女性ヴォーカルものを聴いて。霊感はそういうイメージで作ってました。すごいシンプルで寝ながら聴く音楽。その頃はライヴでも「客が眠りたいと思わせるような感じでやろう」とか言ってて(笑)」。

自主企画のタイトルは〈o m a t s u r i〉、場所は〈o-nest〉でフロアとラウンジの2ステージで行い、moools、Lantern Paradeといった先輩バンドからLUCKY TAPES、New HouseよりPunPunCircleといった若手のバンドまでヴァラエティに富んだメンツ。さらには、先日アルバムをリリースしたばかりのnohtenkigengo、そしてミツメのnakayaan、『霊感』のジャケットも手掛けたmay.eと、彼らと親交の深いアーティストも参加する充実のラインナップに加え、ラウンジエリアにはココナッツディスクの出店とフリーマーケットなんかもある。

「ライヴハウスに行ってスマホみるしかないとかつまんない時間を過ごさないようにしようっていうのがあって。待ち時間にしたくない。カッコいいバンドを集めただけのイヴントってのも熱いとは思うんですけど疲れるだけっていうのもあって、なのでできるだけヴァラエティを持たせて。あとは、同年代だけのバンド、勢いのあるバンドだけを呼ぶのも嫌なのもあり、こうなりました。絶対に誰でも必ずハマれる要素、瞬間を用意しています。ひとりで来ても楽しい、新しい何かに出会えると思います。」

10月31日はお祭りへどうぞ。

■Taiko Super Kicks presents

” o m a t s u r i ”

10/31(Fri) @渋谷TSUTAYA O-nest

OPEN: 18:30 / START: 18:30

ADV: 2000 / DOOR: 2500 (ドリンク別)

【5F】

Taiko Super Kicks

moools

Lantern Parade(3人編成)

LUCKY TAPES

【6F】

may.e

nohtenkigengo

PunPunCircle(New House)

【DJ】

nakayaan(ミツメ)

A Taut Line(Greeen Linez)

【出店】

ココナッツディスク

オマツリフリーマーケット(7A 理科 出演者の皆様)

【チケット情報】

※以下プレイガイド及びメール、または各出演者様に直接お取り置きをお願い致します。ローソンチケット: 76511

メール予約: omatsuri.info@gmail.com (お名前と枚数をご明記ください)