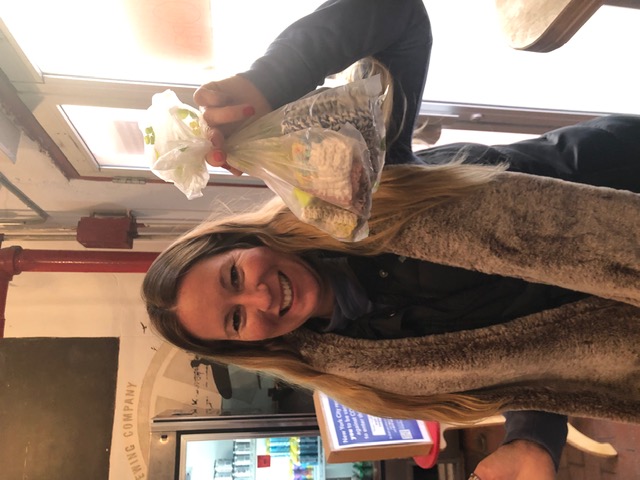

前回のコラムを書いてから半年経った。以前のような、毎日バンドを見て、いろんな人にあって、旅をして、ショーをして、というエキサイティングな日々はなくなった。1年半続いた、失業保険もなくなった。かといって、仕事にすぐ戻る気もない。少し日本に行き、その後は、パンデミック以降にじょじょに増えだしたポップアップをやっている。毎日のようにいろんなバーや会場で、たこ焼きを焼きながら、そこで自分の作ったプロダクト、たこ焼きイヤリング、クロシェマスク、ヘッドバンド、ハット、フルーツ・ディッシュクロスから、酒粕を使ったスイーツやおかず系のもの、ハードコンブチャ、ジンジャービアなどを売っているのだ。パンデミックがはじまった頃、クオモ州知事の命令で、ドリンクを頼むときはフードもオーダーしなければならない、というルールができた。そのときに、私はいろんなバーからオファーを貰い、たこ焼きを焼きだしたのだが、そのルールがなくなったいまでもバーはこころよくポップアップをさせてくれている。

2ヶ月前ぐらいまでは、ニューヨークはワクチン、ブースター接種も進み、感染者数も低いままで、そろそろ普通に戻れるのか、と淡い期待を抱いていた。が、1ヶ月前あたりからコロナ感染者が一気に急上昇。記録をどんどん更新し、気がつけば私の周りはほとんどがコロナに感染、5人に1人、ぐらいの状況である。昨日一緒にいた人が今日いきなり陽性だったと伝えられ、毎週のようにテストを受ける日々が続いている。

私は去年の8月に、コロナに感染した(デルタ株だと思われる)。熱が39度ほど出て、それが4日ぐらい続き、ベッドから出ることができず、味覚も2、3日なくなった。ワクチンを2回受けた後で、まわりは誰も感染しなかったのに、という謎の感染だったのだが、抗体はできているようで、いまのところテストは毎回陰性である。

そして、今回のコロナ急上昇。オミクロン株だが、コロナはじまって以来の感染者数を記録し、テストサイトは毎日行列。新年明けたいまは少し緩和したが、ホリディ前は、予約を取っていっても2時間寒いなかで待たされる始末。1日で出るはずの結果も3、4日かかり、その間はモヤモヤするばかり。コロナ感染が急上昇しはじめたのが12月上旬なので、そこからバラバラと、バーや会場も一時クローズ。ニューイヤーイヴのショーもほとんどがキャンセルか延期だった。私がポップアップをしているバーや会場はほとんどがクローズしなかった。お客さんは少なかったが、それでもやっぱりレストランやバーに来たい人はいるし、その人たちがプロダクトを買ってくれた。NYEはライヴショーでポップアップしたが、その日はラッキーなことに暖かく、外にステージやバーを作って、すべてを外で催した。いまならきっと無理だっただろう(現在マイナス)。

今回の株の症状はマイルドで、そこまで心配ないということだが、やはりかかりたくはない。私も迷っていたブースターを年末に受けた。去年、レストランやバーは外のみだったが、現在、内側もワクチン証明を見せれば座れるのである。ただ、まわりでコロナにかかっている人はほとんどがブースターも受けている。ワクチン証明をレストランやバーで提示するのは意味があるのかな、と最近思う。なかで感染する可能性があっても、外で凍えながら座りたくはない。それが嫌な人はまずレストランに来ない。