1行目を書き出すことがこんなにも楽しく、そして、どこから書けばいいのか皆目見当がつかない作品も珍しい。題材から書き始めれば重苦しい作品だという先入観が生まれてしまうだろう。特異な撮り方から説き始めれば過剰にシネフィル的な作品だという印象を与えるかもしれない(まあ、シネフィルだけど)。上映時間が4時間近いといえば何を想像するだろうか。どうしよう。どこから書こう。あー楽しい。

中国の地方都市を舞台にした中国映画だけれど、仕上がりはヨーロッパ映画。始まってほどなく中期ヴィスコンティやベルトルッチの名前が思い浮かぶ。フー・ボー監督は実際にタル・ベーラに師事したそうで、ベーラが94年に撮った『サタンタンゴ』が奇しくも今年、日本で初公開となっている。こちらは上映時間が7時間。さすがに観ていない。気合が足りない。

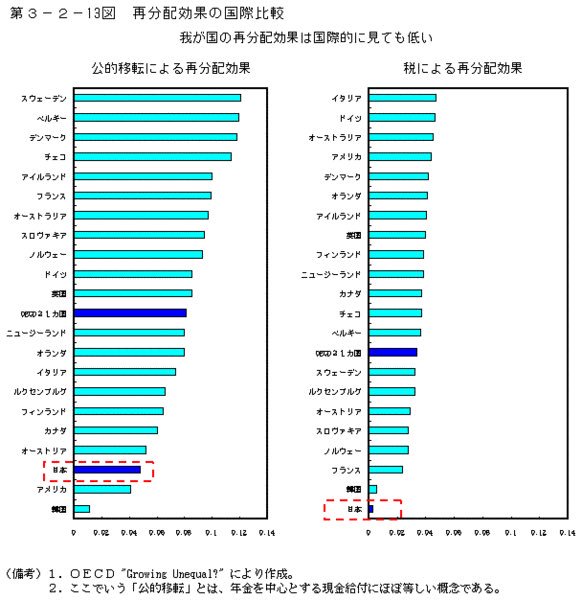

やはり題材から明確にしていこう。重慶が人口で上海を抜いたとか、発展的な側面ばかり伝えられる中国とはまるで無縁の地方都市(北京から南東に50キロ)。かつては炭鉱業で栄えたらしく、中途半端に飾り立てられたショッピング・モールが逆に物悲しさを増幅させる。経済成長から取り残された地方都市だと一目でわかるということは格差社会の実相をリアルタイムで記録したということであり、今年のカンヌでパルムドールを獲得したポン・ジュノ監督『パラサイト』が中国では格差社会を意識させるという理由で前日になって公開中止になったという事実と合わせて考えてみると、一時的に忘れられるようなことがあっても、歴史的な文脈を持ち出される時には何度も思い出される作品になるだろうということが予見できる(『パラサイト』は日本では来年1月公開予定)。

公団なのか低所得アパートなのか、画一的な間取りの集合住宅で朝を迎えるいくつかの家族。かなりの大人数を絡ませる群像劇なので、いきなり誰が誰だかわからなくなりかけてしまい、しかも、老若男女のすべてが荒んでいて、キャラクター的にも見分けがつかない。チャン・ユー演じるユー・チェンが窓を開けると「ゴミを燃やすな!」と怒鳴る声が路上から聞こえる。ユー・チェンは声が聞こえた方向に「燃やせ!」とハッパをかけ、路上からは「下りてこい!」と恫喝する声が戻ってくる。フー・ボー監督は登場人物が誰かと会話している時に、会話の相手をほとんど映さない。会話だけでなく、登場人物が何をしているか、手の先にあるものとか、登場人物が見ているものをまったくといっていいほどフレームに収めない。監督が撮っているのは登場人物の意識で、誰かが登場人物に話しかけても、ほかのことを考えていて相手の話を聞いていなければ、相手にはフォーカスを合わせず、ぼんやりとしか画面に映し出されない。後半でユー・チェンたちが食事をしていた食堂のコックが火を出してしまい、危うく火事になりかけるシーンでもカメラは厨房に入らず、長々と白い壁を映し出して意識的に情報をカットしていく。これは最近でいえばネメシュ・ラースロー監督が『サウルの息子』(15)で誇張気味に採用した手法と近いものがある。『サウルの息子』はホロコーストに収容されたユダヤ人の視点でその世界を描くというもので、主役となる人間は写らないというものだったけれど、もう少しカメラを後方に引いて、登場人物の背後から写したのが、同監督による『サンセット』(18)だった。神の視点を排除したとしてもいいし、スマホの世界観で視界を切り取ったと考えてもいいけれど、この撮り方を群像劇に応用したのが『象は静かに座っている』という流れに見えてしょうがない(実際には『サンセット』の公開前に完成している)。人物の周囲をあまり映さないということは、周囲で起きていることが登場人物にどんな影響を及ばしているのかよく分からないということで、どの人の人生もとても不安なモードに包まれて感じられる(『サイタマノラッパー3』にも同様な手法が効果的に用いられていた)。そして、何かが起きるとすべてが突発的な出来事のような印象を持ちやすく、ユー・チェンの弟が階段から落ちたり、リー・ツォンシー演じるワン・ジンの飼っている犬がほかの犬に噛み付かれたりしても、すべてが終わってからでないと事態を把握することはできない。実際にも事件を「目撃する」人よりは、事故直後に現場を「見た」という人の方が多いように、ある意味、現実の把握の仕方は(映画的ではなく)現実に近いものになっている。

登場人物は全員が過度に荒んでいて会話の多くは怒鳴り散らすだけ。ワン・ユーウェン演じるファン・リンと母親の会話がとくにヒドく、全体に子どもを持つ親たちの大人気なさは際立っている。このような家族をいくつか見せたあとで、ここにいては子どもの教育によくないといって文教地区に引っ越そうとする一家が映し出される。引っ越すためには祖父であるワン・ジンに老人ホームに入ってもらわねばならない。ワン・ジンは納得がいかず、その場から逃げるように犬を連れて散歩に出る。この辺りを見ていて、日本で起きた殺人事件について中国の人がツイッターでつぶやいていたことを思い出した。登戸でバスを待つ子どもたちの列に刃物で切りかかった男の事件があった頃だったと記憶しているけれど、そういったタイプの犯罪者は「まるで社会に復讐しているかのように見える」と、その人はつぶやいていた。池田小事件や秋葉原通り魔、相模原障害者施設殺傷事件なども話題に上がっていたかと思う。え、しかし、待てよ。中国にも刃物を持った男が小学校に乱入したというような事件は年に1~2回あるじゃないか。なのに、日本の事件だと「社会」との関係で起きたように見えるというのか。中国の事件についてはそうではないというのだろうか。また、登戸の事件があった時、ひきこもり差別はよくないという声が起きるほど日本のTV番組ではそのように「予備軍」についての議論が拡大していったけれど、僕が奇妙に思ったのは予備軍がいるということは、どうも全員が共有している前提なのである。誰ひとりとして「個人が起こした犯罪」とは思っていない(というか、中国の人がツイートしていたように「復讐されるような社会に住んでいる」という自覚があるということである)。文教地区に引っ越そうとしている一家が「その地区」を見限っていることはわかる。その時に、それが日本で「社会」と感じられるようなものが中国でも同じように意識されているかどうかが僕にはよくわからなかった。中国は個人主義だというし、一度だけ北京と大同を旅行した時に、そのようにも感じたこともあるのだけれど、『象は静かに座っている』に描かれている人たちが一様に荒んでいるのはもはや個人にはどうすることもできない範囲の問題なのか、それとも……

最後に時間のことも。坂本龍一が「4時間近くと長い映画だが、無駄なショットがあった記憶はない」と本作にコメントを寄せている。僕も同感である。とんでもない構成力だし、テーマに合った長さだと思う。主には4人が主役のような動きをしていて、誰にでも感情移入できるし、誰にも感情移入しなくていい。KLFならぬセルロイド・リベラシオン・フロントが寄せた「ジョイ・ディヴィジョンの歌の執拗なベースラインのよう」という評価もなるほどだけれど、「パンクの身体化を忘れず、低下層の視点を写している」と結ばれると、ちょっと違和感が。『象は静かに座っている』は社会派というよりはもっと神話を映像化したものに思えたから。「この世界、ヘドが出る」と、人生に絶望しているセリフのオン・パレードは、だから、ある特定の社会や時代と不可分ではなく、ユビキタスな価値観として機能する。「ヘドが出る」からどうするのか。変えるのか。消えるのか。諦めるのか。死ぬのか。(以下、ネタバレ)長距離バスで満州里に向かうポン・ユーチャン演じるウェイ・ブーは同じように孫の手を引いて同じバスに乗りかけてやめたワン・ジンに「どこも同じだ。だから行く前に自分を騙すんだ」と諭される。ワン・ジンが孫を連れていることにもおそらくは意味があり、中国では子どもの将来を親が決めすぎるということがよく言われる。文教地区への引越しはまさに「孫」の将来をワン・ジンの息子夫婦が決めようとしているからで、孫娘は自分の意思でそこから逸脱しようとしている。息子夫婦が表しているものは経済成長であり、孫娘がそれを選択しなかったことによって、この作品には対立していない親子はひと組も出てこないという図式が出揃うことになった。引き裂かれている。この部分はまさにディヴィジョン(分断)である。ワン・ジンはブーに向かって、こう続ける。「お前はまだ期待してる。一番いい方法は、ここにいて向こう側を見ることだ。そこがより良い場所だと思え、だが行くな。行かないから、ここで生きることを学ぶ」と。ウェイ・ブーは、しかし、その言葉に納得しなかったのか、それとも納得した上でなのか、ワン・ジンたちにも一緒に行こうと誘い、4人を乗せてバスは満州里を目指して走り出す。彼らが目指しているのは象が静かに座っている場所である。象は一生を立ったまま過ごす動物で、「象が座っている」ということは、それは死を意味している。

フー・ボー監督は本作品を完成したのち、自殺。29歳だった。

『象は静かに座っている』予告編