ついに来た! 設立30周年を迎える〈Warp〉のアニヴァーサリー・イヴェント《WXAXRXP DJS》が開催決定! スクエアプッシャー、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー、ビビオの3組が一堂に会する。すごい! 同3組は11月1日~3日にかけて東京・京都・大阪をツアー、DJセットを披露する予定。いやあ、これはかなり胸が熱くなるぜ……しかもその直前にはチック・チック・チックの来日が、その直後にはバトルズの来日が控えているので、えーっと、つまり、10月30日から11月6日までの8日間、誰かしら〈Warp〉のアクトが列島のどこかで公演をおこなっているという状況だ(さらに、その約1ヶ月前の9月26日にはフライング・ロータスも来日する)。これはもう祭りと呼んで構わないだろう。みんなで盛大に〈Warp〉30周年を祝おうではないか。

10/30 (水) !!! [LIVE] @京都

10/31 (木) !!! [LIVE] @大阪

11/01 (金) !!! [LIVE] @東京

11/01 (金) Squarepusher / OPN / Bibio [DJS] @東京

11/02 (土) Squarepusher / OPN / Bibio [DJS] @京都

11/03 (日) Squarepusher / OPN / Bibio [DJS] @大阪

11/04 (月祝) Battles [LIVE] @東京

11/05 (火) Battles [LIVE] @大阪

11/06 (水) Battles [LIVE] @名古屋

[10月29日追記]

本日、《WXAXRXP DJS》の全出演者とタイムテーブルが発表されました。詳細は下記をチェック!

■11.1 TOKYO

Squarepusher / Oneohtrix Point Never / Bibio

agraph / Seiho / 真鍋大度 / Licaxxx

■11.2 KYOTO

Squarepusher / Oneohtrix Point Never / Bibio

原 摩利彦 / Ken'ichi Itoi

■11.3 OSAKA

Squarepusher / Oneohtrix Point Never / Bibio

原 摩利彦 / D.J.Fulltono

[10月31日追記]

なんと! 開催直前になって新たな情報が届けられた。いよいよ明日スタートとなる《WXAXRXP DJS》の東京公演にて、エイフェックス・ツインの最新ライヴ映像が世界初公開される! 9月20日にマンチェスターでおこなわれたライヴの映像で、昨年“T69 Collapse”のMVを手がけた Weirdcore がわざわざ今回のイベントのために制作、90分以上にもおよぶ作品になっているとのこと。上映は会場1階の DUO にて。いやはや、なんとも贅沢な一夜になりそうだ。

〈WARP RECORDS〉30周年!

"ワープサーティー" の全貌が明らかに!

スクエアプッシャー、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー、ビビオが日本に集結し、3都市を巡るスペシャルパーティー開催決定!

スペシャルDJセット、ポップアップストア、映像作品上映などなど、偉大なる歴史をセレブレート!

先鋭的アーティストを数多く輩出し、クリエイティブかつ衝撃的なMVやアートワークの分野においても、音楽史に計り知れない功績を刻み続け、今年30周年を迎えた〈WARP RECORDS〉。その偉大なる歴史を祝し、スクエアプッシャー、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー、ビビオが一堂に会するスペシャルDJツアー『WXAXRXP DJS (ワープサーティーディージェイズ)』を東京~京都~大阪で開催決定!

『WXAXRXP (ワープサーティー)』をキーワードに、様々なイベントが行われている2019年。6月には、東京、大阪、 京都の3都市でポップアップストアが開催され、本国では「NTS Radio」とコラボレートしたオンライン音楽フェスも行われた。今回開催が決定した『WXAXRXP DJS (ワープサーティーディージェイズ)』は、同じくレーベルの主要アーティストであり、いずれも待望の最新作をひっさげて来日するフライング・ロータス、!!!(チック・チック・チック)、バトルスの単独来日公演に続くもので、『WXAXRXP (ワープサーティー)』シリーズの集大成となる。

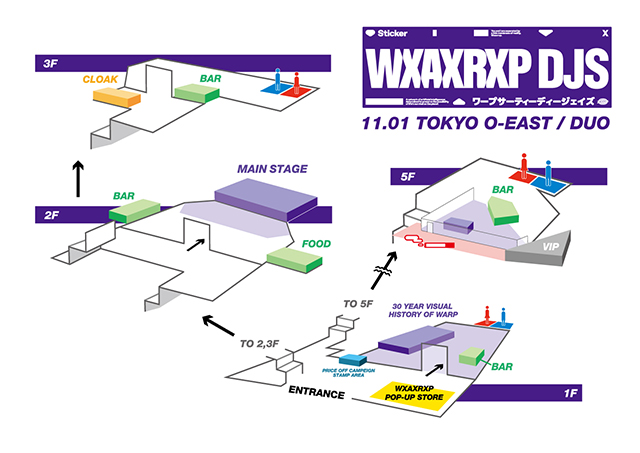

本イベントではスクエアプッシャー、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー、ビビオが集結し、スペシャルDJセットを披露する他、限定作品やグッズが買えるポップアップストア、30年にわたるレーベルの歴史を彩る映像作品の上映なども予定されており、まさに〈WARP RECORDS〉の祝祭!

これにより、10月30日よりスタートする!!!(チック・チック・チック)ツアー、それに続くバトルスのツアーと合わせ、全9公演が8日間に渡って、東京、名古屋、京都、大阪の4都市を駆け巡ることとなる。完売必至。チケットの確保はお早めに!

なお、フライング・ロータス公演/!!!(チック・チック・チック)ツアー/バトルスツアー/『WXAXRXP DJS』ツアーより2公演以上にご参加の方を対象に、各会場のポップアップストアにてお買い上げの合計金額からプライスオフとなるクーポンプレゼントキャンペーンも実施!

■2公演 ⇨ 10% OFF!

■3公演 ⇨ 20% OFF!

■4公演以上 ⇨ 30% OFF!

詳しくは、CD・レコードショップ、ライブハウス、クラブなどで配布される『WXAXRXP』フライヤーおよび冊子、WXAXRXP特設サイトをチェック!

タイトル:

WXAXRXP DJS

ワープサーティーディージェイズ

出演:

SQUAREPUSHER (DJ Set),

ONEOHTRIX POINT NEVER (DJ Set),

BIBIO (DJ Set)

and more

その他コンテンツ:

WXAXRXP POP-UP STORE,

30 YEAR VISUAL HISTORY OF WARP

and more

東京

公演日:2019年11月1日(金)

会場:O-EAST / DUO

京都

公演日:2019年11月2日(土)

会場:CLUB METRO

大阪

公演日:2019年11月3日(日)

会場:SUNHALL

OPEN / START:23:00

料金:前売¥5,500 (税込)

※20歳未満入場不可。入場時にIDチェック有り。写真付き身分証をご持参ください。

[チケット発売]

先行発売:

主催者WEB先行 9/14 (土) 0時~

BEATINK (e-ticket) https://beatink.zaiko.io/_buy/1kVr:Rx:ac436

9/17 (火) ~

イープラス最速先行:9/17 (火) 正午12:00 ~ 9/22 (日) 18:00

一般発売:9/28 (土) ~

イープラス、ローソンチケット、チケットぴあ、BEATINK、iFLYER 他

WARP30周年 WxAxRxP 特設サイトオープン!

音楽史に計り知れない功績を刻み続ける偉大なる音楽レーベル〈WARP〉の30周年を記念した特設サイトが公開中! これまで国内ではオンライン販売されてこなかったエイフェックス・ツインのレアグッズや、大竹伸朗によるデザインTシャツを含む30周年記念グッズなどが好評販売中。完売のアイテムも出始めているため、この機会をぜひお見逃しなく!

https://www.beatink.com/user_data/wxaxrxp.php

!!! - WALLOP JAPAN TOUR -

前売りチケット絶賛販売中!

東京公演:2019年11月1日(金) O-EAST

OPEN 18:00 / START 19:00

前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可

主催:SHIBUYA TELEVISION

INFO:BEATINK 03-5768-1277 / www.beatink.com

京都公演:2019年10月30日(水) METRO

OPEN 19:00 / START 20:00

前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可

INFO:METRO 075-752-2787 / info@metro.ne.jp / www.metro.ne.jp

大阪公演:2019年10月31日(木) LIVE HOUSE ANIMA

OPEN 18:00 / START 19:00

前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可

INFO:SMASH WEST 06-6535-5569 / smash-jpn.com

[チケット詳細]

東京公演:

イープラス [https://eplus.jp/chkchkchk/]

ローソンチケット (Lコード: 75346) [https://l-tike.com/chkchkchk]

Beatink [https://beatink.zaiko.io/_item/315726]

チケットぴあ (P: 156-986) [https://t.pia.jp]

iFLYER [iflyer.tv]

京都公演:

イープラス [https://eplus.jp/chkchkchk/]

ローソンチケット 0570-084-003 [https://l-tike.com/]

チケットぴあ [https://t.pia.jp]

BEATINK [https://beatink.zaiko.io/_item/315730]

大阪公演:

イープラス [https://eplus.jp/chkchkchk/]

チケットぴあ (P: 156-408) [https://t.pia.jp]

ローソンチケット (L: 54243) [https://l-tike.com/]

iFLYER

企画・制作:BEATINK / https://www.beatink.com

label: WARP RECORDS / BEAT RECORDS

artist: !!!

title: Wallop

release: 2019.08.30 FRI ON SALE

国内盤CD BRC-608 ¥2,200+tax

国内盤特典:ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入

[ご購入はこちら]

BEATINK:

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10335

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B07TDLH6F9/

Tower Records: https://tower.jp/item/4926099/

HMV: https://www.hmv.co.jp/product/detail/9986155

BATTLES - JAPAN TOUR 2019 -

SUPPORT ACT: TBC

前売¥6,800(税込/別途1ドリンク代/スタンディング)

※未就学児童入場不可

東京公演:2019年11月4日(月・祝日)

GARDEN HALL

OPEN 17:00 / START 18:00

主催:SHIBUYA TELEVISION

INFO:BEATINK 03-5768-1277

大阪公演:2019年11月5 日(火)

UMEDA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

INFO:SMASH WEST 06-6535-5569 / smash-jpn.com

名古屋公演:2019年11月6日(水)

NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

INFO:BEATINK 03-5768-1277

[チケット詳細]

一般発売:9月7日(土)~

イープラス [https://eplus.jp/]

ローソンチケット [https://l-tike.com/]

チケットぴあ [https://t.pia.jp/]

LINEチケット [https://ticket.line.me/]

Beatink [https://beatink.zaiko.io/_item/317803]

label: WARP RECORDS / BEAT RECORDS

artist: BATTLES

title: Juice B Crypts

release date: 2019.10.11 FRI ON SALE

日本先行リリース!

国内盤CD BRC-613 ¥2,200+tax

国内盤CD+Tシャツ BRC-613T ¥5,500+tax

ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入

輸入盤CD WARPCD301 ¥OPEN

輸入盤2LP カラー盤 WARPLP301X ¥OPEN

輸入盤2LP WARPLP301 ¥OPEN

[ご予約はこちら]

BEATINK:

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10064

iTunes : https://apple.co/2ZKIio4

Apple Music : https://apple.co/2Km0zT2

Spotify : https://spoti.fi/2OGbtHF