数時間も経たないうちに、キャッスルモートン・コモンは全面的に機能する独立国家に、そこにいる者たちが全支配権を握る場所へと変容していた。イギリスのカントリーサイドにできた、自分たちの電力源、照明、住居施設、料理供給およびレジャー設備を備えた一時的自律ゾーンだった。(中略)そこになんたるカウンターカルチャーの楽園が広がっていたことか!

マシュー・コリン『レイヴ・カルチャー』(坂本麻里子訳)

1988年と1989年がそうだったように、1993年もまた特別な年だった。この年、時代のモードは“E”から“L”にシフトし、アンビエントが流行って、ヒッピーがレイヴ・カルチャーに完全合流を果たした。1993年のグラストンベリー・フェスティヴァルはカラフルな絞り染めの服を着た人たちで賑わい、そしてこの年、イギリスの子供たちは家出をして、ニューエイジ・トラヴェラーズと呼ばれるトレーラーハウスに改造されたキャラバン(通称、ピース・コンヴォイ)に乗って、英国の田園地帯を漂泊するライフスタイルを選ぶようになった。

かの有名なレイヴ禁止法、クリミナル・ジャスティスの背景にはじつはこのニューエイジ・トラヴェラーズの存在も大きかった。家出をして(近代文明を捨てて)トラヴェラーズになってしまうのは、中産階級の子供たちに多かったからだ。国から期待されている階級の若者がこぞってドロップアウトしてしまうことは、国にとって脅威であり、阻止する必要がある。

ニューエイジ・トラヴェラーズは1993年のハイプでもあった。だから、ファッションにもなった。身なりはヒッピーでもしっかりクレジットカードを持っていたりとか、本物のトラヴェラーズがこの流行をよく思わなかったのも当然だ。とはいえ、トラヴェラーズとレイヴとの出会いは、この時代のもっともラディカルな文化形態でもあった。ぼくはその実態を知りたい一心で渡英し、(まだネットがない時代だったので)本を探して読んだり、UKの漂泊のカウンター・カルチャーについていろいろ調べたりもした。

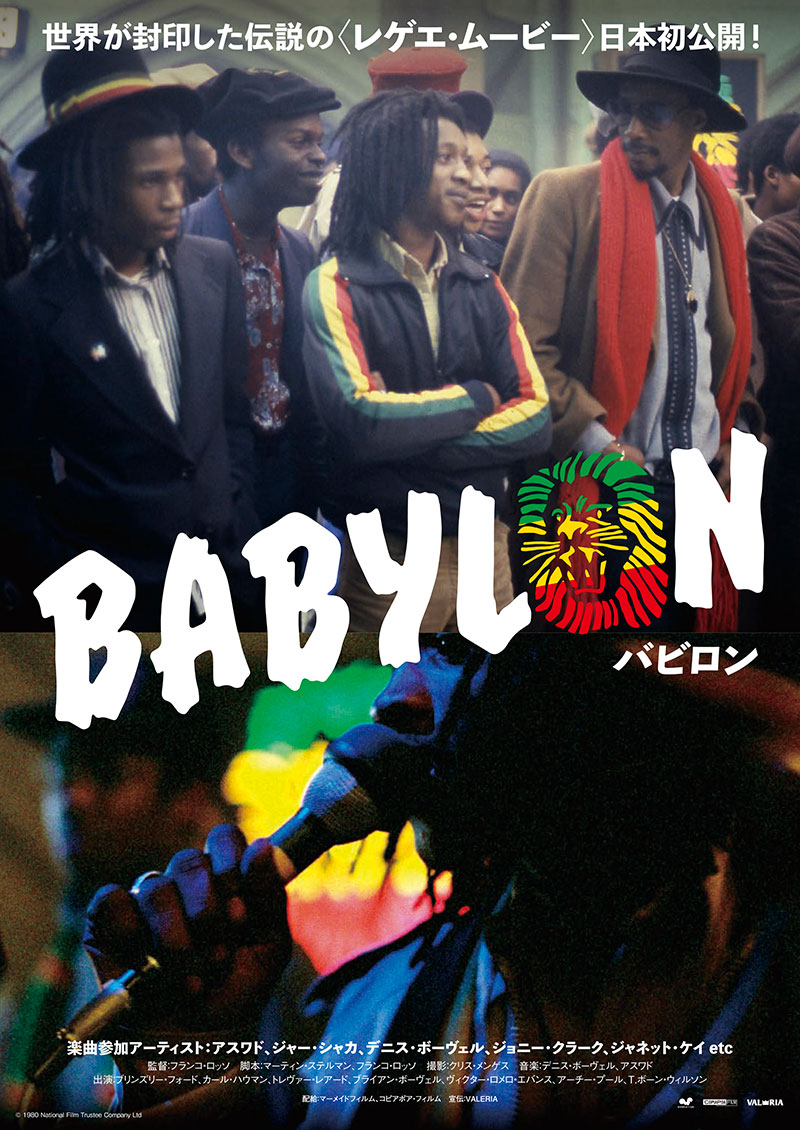

簡単にまとめると、これは60年代末におけるヒッピー時代のフリー・フェスティヴァル(金儲けのためにやらない、無料のフェス文化)に端を発している。70年代になるとハードコアなヒッピーたちは、バスやキャンピングカーなどを改造した車で暮らす、ノマディックな人生を選択するようになる。そして、古代文明で知られるストーンヘンジを聖地とし、かの地でフリー・フェスティヴァルをおっぱじめるのだった。やがてそこにアナーコ・パンクが合流、80年代にはヒッピー、パンク、左翼、アナキスト、反戦、環境系なんかの寄せ集めとしてこのアンダーグラウンド・シーンは活気づき、さらに発展していく。

しかしながら、ときの首相サッチャーはこの事態を放っておくほど寛容ではなかった。本気でトラヴェラーズを叩きつぶそうと、1985年のストーンヘンジのフリー・フェスティヴァルに1300人以上の警官隊をかり出している。応戦したヒッピーと警察との内戦のごとき激突は、戦後最大の逮捕者を出した、通称「ビーンフィールドの戦い」として語り継がれている。

政府からの厳しい弾圧によって、しばらくのあいだウェールズの森や山に潜伏していたトラヴェラーズだが、彼らはレイヴ・カルチャーと出会ったことで、ふたたび息を吹き返す。そのもっとも象徴的な出来事は、1992年の5月、キャッスルモートンで起きている。フリー・フェスティヴァルを目指して移動中だった400台のピース・コンヴォイが、警察網をかいくぐってキャッスルモートンに集合すると、〈DIY〉や〈スパイラル・トライブ〉のようなサウンドシステム所有者が合流し、ほとんどアドリブでパーティがはじまった。この騒ぎはニュースとして報道されたが、むしろそれが宣伝となって、全国からレイヴァーやなんかがぞくぞくと集まってきたしまった。で、結局のところそれは1週間ぶっ通しでおこなわれ、延べ4万人を動員したと言われる、巨大なフリー・レイヴと化したのだった。ストーンヘンジ・フリー・フェスティヴァル以来の大騒ぎとなったこれが当局を本気にさせてしまい、CJBへの引き金となるのだが、その一方でトラヴェラーズは、ポップ・カルチャーにおける文化的な勢力として『NME』の表紙を飾るほどの存在にもなった。ちなみ表紙の写真はミュージシャンではなくピース・コンヴォイだった。

カイ・ホイストンは、ニューエイジ・トラヴェラーズだった両親のもと90年代末に生まれた。小さな村の、16歳の子供部屋のようなポスターだらけの家だったという。彫刻家だった父親はカイが幼少のときにドラッグが原因で死んでしまった。母親はレイヴのフライヤーや壁画などを手がけるヴィジュアル・アーティストで、田舎町では当然のことながら目立つ親子だった。子供のころのカイは、ただただ普通になりたかったという。

10代のなかば、カイは低所得者向けの政府の制度によってパソコンを手に入れると、インターネットに没頭した。YouTubeにハマって、音楽にも関心を抱くようになった。そしてEDMを入口にして、続いてエイフェックス・ツインやダフト・パンクなど、とにかくエレクトロニック・ミュージックを聴くようになった。高校卒業後は母親に反発してビジネスのために大学に進んだが、何年かして彼が選んだのは音楽だった。

インターネットを介してIglooghostと知り合い、彼といっしょに立ち上げたレーベル〈Gloo〉から最初のアルバム『Kai Whiston Bitch』を出すのは、カイがまだ20歳ぐらいの、2018年のことだ。それからカイはじょじょに頭角を表していった。前作『No World As Good As Mine』はいちぶで高い評価を得て、本作『Quiet As Kept, F.O.G.』に関して言えば、リリースする前から話題だった。彼個人のレーベルからのリリースになるこの最新作のコンセプトがニューエイジ・トラヴェラーズであることは、注目するに値する。

「ニューエイジ・トラヴェラーズは間違っていなかった」と、クワイエタスのインタヴューでカイは話している。「宇宙人はたしかに存在し、ストーンヘンジで活動している」。初期のトラヴェラーズは、古代人(ないしはケルト文化)に共感し、宇宙人と交信するためにストーンヘンジに集まっていたのだ。

それはさておき、カイは3年かけてこのプロジェクトに取り組んだという。最初は『Mono No Aware』に触発され、複雑で美しい音楽を作るところからはじまったというが、制作過程において、差別やタブーに耐えられず、長いあいだ自ら抑圧してきた自身のバックグラウンド──トラヴェラーズの文化──を解放することに決めた。ゆえに母親との対話は重要で、彼女は息子に、ビーンフィールドの戦いやキャッスルモートンについて教えた。トラヴェラーズは、「政治的な意味合いも含めて、時代を先取りしていた」とカイは語っている。

じっさいオープニングの“Between Lures”は、リスナーを1993年の英国の田園風景へと連れていくかのようだ。エイフェックス・ツインの“Xtal”でお馴染みの、ストリングスにフワフワしたシンセサイザーのリフ、そしてブレイクビーツの組み合わせがここにもある。プッシー・ライオットが歌っている“Q”はガバに近いハードコアで、宇宙人と交信する“Carrier Signal”ではトランシーなテクノを持ってくる。その名もずばり“Peace Convoy”は、メランコリックなベース・ミュージックが下地になっている。そしてジャングルの“ T.F.J.”へと続いていく──

彼の音楽を説明する際に、ベース・ミュージックだのジャングルだのトランスだのと、スタイルを指す用語をぼくは使っているが、それらはその曲の説明として当たってもいるが大きく外れてもいる。というのは、カイ・ホイストンの音楽は、Iglooghostと同様に、デコンストラクト・クラブないしはポスト・クラブなどと呼ばれている、ハウスやテクノに対するポスト・モダン的な展開でもあるからだ。現実の現場(デトロイト、シカゴ、マンチェスター、ロンドンなどなど)の歴史とその社会のなかで生まれたスタイルではなく、いまあなたが文章を読んでいるここ(インターネット環境)から生まれている。そこでは空しいほどあらゆるスタイルの結合が可能で、だからなのだろう、ポスト・クラブの作品には、オリジナルのテクノやハウスよりも格段と音数が増えてしまっている。ジョイ・オービソンがジャングルをやれば1992年の音と直結するかもしれないが、カイがジャングルをやってもそうはならない。

“Between Lures”のMVで、カイは賢明にキャラバンをひっぱたり押したりしながら、最後は、トラヴェラーズと警察との戦いの記憶と共に焼き払ってしまう。祝福、絶望、そして訣別が入り混じったその映像がほのめかしているように、本作はあの時代の再現ではなく、現代の文脈とサウンドをもってダンス・ミュージックを追求している。リスキーな人生を歩んできた彼の母親はこのアルバムに参加しているが、キャッスルモートンからちょうど30年後、その場にいた女性からやがて生まれた子供がこんな作品を作るというのは、決して悪い話ではないだろう。

※なお、トラヴェラーズとレイヴ・カルチャーの蜜月とその分裂に関して詳しく知りたい方は、冒頭に引用したマシュー・コリン『レイヴ・カルチャー』の6章を参照してください。