その日、11月8日はアップステイトの田舎にいて、インターネットからもニュースからも離れていた。数々のスキャンダルなニュース、過去3回の討論会、数々のメディアはヒラリー氏を支持を表明し(メディアが支持者を明らかにするのは珍しい)、問題はないように思えたし、物申す雰囲気のあるこの選挙の経過を目の当たりにするのは無駄なように思えた。次の日NYに戻ると、雨が降り、ビルには国旗が掲げられ、厳粛な雰囲気が漂っていた。そこで今回の大統領選挙の結果を知った。バンドメイトに電話すると、「昨日の夜は悪夢だった」と。夜の11時ぐらいからまさかのトランプ氏が優勢し、ハラハラ、ムカムカし、なかには気分が悪くなって、倒れる人も出て来た。結果は、夜中の3時ぐらいまで決まらず、みんなゾンビのようになり、泣き出す人もいれば、叫び出す人もいた。最悪の状態だったと。

NYではほとんどがヒラリー氏支持者なので、この結果にはびっくりした。が、アメリカは広い。大多数は、アメリカを元の素晴らしいアメリカにしたい保守派、そして複雑な選挙制度が今回の結果を招いたのだろう。

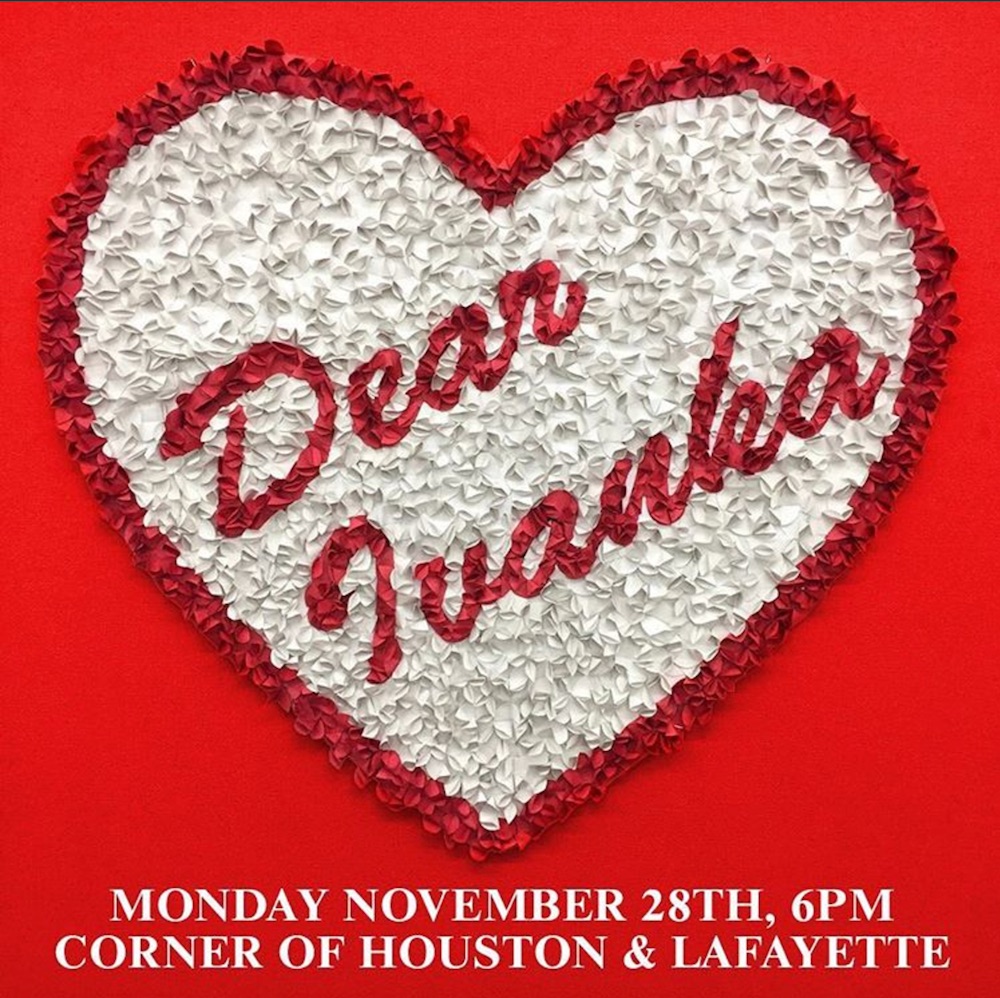

次の日から、NYでは、トランプ氏を抗議するマーチが毎日のように行われた。「love trumps hate(愛は憎しみに勝る)」、「not our president(私たちの大統領ではない)」、「pussy grabs back(プッシー鷲掴みを返せ)」などの様々なプラカードを掲げ、ユニオン・スクエアからトランプ・タワーまで行進する。トランプ・タワーは厳重なセキュリティが施され、私も前を通っただけで、持ち物検査をくまなく受けた。今週の月曜11月28日には、dear_Ivankaというトランプ氏の娘イヴァンカに対してのデモ行進があった。ダウンタウンのアーティスト・グループHalt Action Groupが仕切り「あなたのお父さんに物申す」と様々なプラカードを持った500人がろうそくのライトを掲げ、イヴァンカ嬢が住むパック・ビルディングから、トランプ・ソーホー・ホテルまで行進した。アーティストは、ジョー・ブラッドリー、シンシア・ローリー、スペンサー・スウィーニーなどを含み、ジョナサン・ホロウィッツとアリソン・ジンジャラスが中心になって行われた。

毎日のようにトランプ氏に関するニュースが流れ、自分の考えをSNS掲げ、話題が絶えない。実際、ヒラリー氏は一般投票ではトランプ氏を上回っているし、12月19日には大統領選挙人による投票が待っている。これは各州の代表の選挙人による投票で、ヒラリー氏が選ばれる可能性もある。

ここまでくると何が起こってもおかしくない。実際、トランプ氏が当選した翌日から、憎しみから起きる犯罪(ヘイト・クライム)が急増したとか。例えばクイーンズで、10代の白人の男の子がバスに乗るときに黒人の女性に向かって「後ろに座って」と言ったり、ブルックリンのビースティ・ボーイズのアダム・ヤウク公園に鉤十字と「行けトランプ!」という落書きがされたり。NYですよ、皆さん。近代化した社会が、50年前に逆戻りですか? アメリカの本当の姿を見た気がしてゾッとした。

だけど動向を見守りながら、私たちは、仕事をし、感謝祭のディナーをし、ワイワイ言いながら、その後を過ごしている。ショーにも行くし、映画にも行くし、曲も作るし、絵も描く。最近では、宇宙をテーマにしたバーJupiter discoがオープンし、ミュージック・テープスのジュニターのショーを見て、沖縄音楽を演奏し、現実逃避ではないが、これを楽しめるのなら悪くない、と感謝さえした。新しい物、事が次々生まれるブルックリンでは、間違った方向には行かないと信じている。苦しい逆境から、良い曲や物が生まれる予感もするし、頭の良いニューヨーカー達は、いろいろ試しながら、進んで行くのだろう。

11/30/2016

Yoko Sawai

戸川純 著

戸川純 著

ウエストバム (著),

ウエストバム (著),