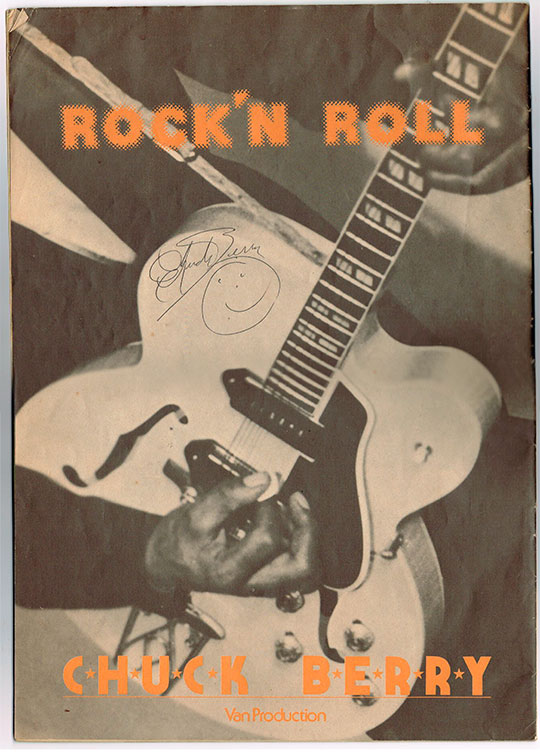

イーディ・ボードマン (まくし立てる。)それであいつが言うじゃない、あんたがフェイスフル通りでいい人といっしょのとこ見たわよ、あの鉄道の油差しがベッド行き帽なんかかぶっちゃってさ、って。へえ、そう、って言ってやった。よけいなお世話だよ、って。 ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』丸谷才一/永川玲二/高松雄一訳

誰かと一緒に食べるごはんはおいしい。はい。たぶんその俗説は正しいのだろう。でも、なぜあなたはひとりで食べるときよりも誰かと食べるときの方が「おいしい」と感じるのだろうか。それは単純な話で、ひとりで食べているときは料理の味に集中することができるけれど、誰かと一緒に食べているときはその相手へと意識が向かってしまい、料理に集中することができなくなってしまうからだ。あなたが誰かと食事をともにするとき、食材の良し悪しや調味料の匙加減は後景へと退き、塩分や糖分が織り成す絶妙なタペストリーの解像度は著しく低下してしまうのである。それゆえどんなにマズいメシであろうとも、それを誰かと談笑しながら口に運べば、それなりにおいしさを感じることができる。誰かという夾雑物が、あなたの味覚を曖昧にする。だからもしあなたがおいしさを追い求めるのであれば、できるだけ細部には注意を払わないようにして、料理それ自体から遠ざかればいい。

*

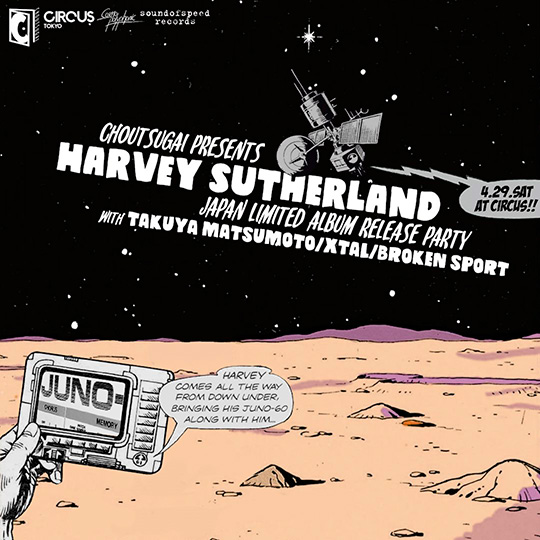

はい。これはそのまま音楽に関しても言うことができる。たったひとりで遮音室にこもって音源に耳を傾けるよりも、誰かと一緒に「この曲いいねえ」などと雑談しながら享受した方が、音の解像度は下がる。その「誰か」は「何か」でもいい。それはその曲のMVでもいいし、その曲が生み出された背景でもいいし、その曲を作った音楽家の思想でもいいし、あるいはその曲が演奏される会場の熱気でもいい。音以外の要素が多ければ多いほど、あなたは音楽をエンジョイすることができる。あなたは純粋に音のみを聴くことなんてできない。あなたが音に耳を傾けようとするとき、さまざまな異物が邪魔をしにやってくる。アーティストの名前。写真。MV。アートワーク。クレジット。機材。譜面。歌詞の意味。コンセプト。アティテュード。バックグラウンド。ちょっとしたエピソードや制作秘話。歴史的あるいは社会的な文脈。ライヴ会場の構造や設備。これまで蓄えてきたあなた自身の知識やものの見方。音楽は、音以外のさまざまな夾雑物によって成り立っている。そう考えると、音楽とはできるだけ音そのものから遠ざかろうとする運動なのかもしれない。

はい。そういった夾雑物を提供し、リスナーひとりひとりに名前や物語や文脈やイメージを用意する役割の一端を担っているのが音楽メディアである。さまざまな記事やインタヴューによって、音は何らかの文脈のなかに幽閉され、アーティストには何らかのイメージが付与される。そのイメージはリスナーごとに異なっているため、リスナーの数だけイメージが存在することになる。アイドルなんかはそれらをすべて引き受けようとするわけだけれど、そうすることが本業ではない音楽家にとって、そんなふうに無数に増殖していくイメージの存在が悩みの種となることはよくあることだろう。

はい。ではアーティストの側に、そのようなイメージの氾濫と戦う術はあるのだろうか? ひとつに、無視するという方法がある。でもそれはよほどタフな精神を持った者でなければ実践するのが難しい手段だろう。あるいは、リスナーを撹乱するという方法もある。エイフェックスなんかはその代表例だ。そして彼と同郷のスクエアプッシャーもまた、撹乱する者のひとりである。彼は名を引き受けることの、文脈を引き受けることの、イメージを引き受けることの葛藤を、素直に音の周囲に撒き散らす。

*

はい。スクエアプッシャーがバンドを結成するのは今回が初めてではない。彼はすでに7年前にショバリーダー・ワン(以下、SLO)というプロジェクトを実現している。2010年にリリースされた『d'Demonstrator』は、それまでひとりでエレクトロニック・ミュージックを生産しすでに大きな名声を獲得してきた男が、わざわざ覆面を被ってバンドを結成し、そのバンドという形態が頻繁に採用されるロックというジャンルの手法を導入した、非常にコンセプチュアルなアルバムだった。たしかに、ロックほど物語やイメージが先行しているジャンルもないだろう。スクエアプッシャーはそれを逆手に取ろうとしたのかもしれない。彼は夾雑物を排除しようと考えたのだろうか? 真意はわからない。でもその後SLOというプロジェクトが継続されることはなかったので、おそらく彼は失敗したのだろう。以降、ロボットに曲を演奏させたり独自のソフトウェアを開発したりしていたスクエアプッシャーだが、何を思ったのか、7年というときを経ていま、彼はふたたびイメージとの戦争を開始することにしたようだ。周到なことに今度は、音楽メディアの十八番であるインタヴューまで用意して。

はい。本作『Elektrac』がリリースされる前に3度、SLOは『ele-king』編集部宛てにインタヴューを送りつけてきている。これがなかなかやっかいな代物で、斜め読みするかぎりではまったくもって何を言っているのかわからない奇想天外な内容なのだけれど、注意深く読めば、場を引っ掻き回すストロボ・ナザード(キーボード)とアルグ・ニューション(ギター)、比較的まじめに質問に答えるスクエアプッシャー(ベース)とカンパニー・レイザー(ドラム)、という対照が浮かび上がるような構成になっている。そして後者のふたりはどうやら、音にまとわりつく夾雑物に不満を抱いているようなのである。

はい。「俺の意に反し、俺が神秘主義的な芸術音楽家として扱われている」(第1インタヴュー)「俺が神秘的な芸術音楽家として扱われていた」(第3インタヴュー)というスクエアプッシャーの発言や、「俺たちは名前の持つ力を妨害したいんだよ」(第1インタヴュー)「俺たちは名前の持つ影響力を削ぎ落としたいんだよ」(第3インタヴュー)というカンパニー・レイザーの発言は、まさしくアーティストにつきまとうイメージや名の問題に関するものだろう。『エレクトラック』とは何かというインタヴュワーの質問に対し、それは「エレクトリック・トラック」のことだと答え、それを「良心」と呼んでくれと嘆願するカンパニー・レイザー(第1インタヴュー)は、名ではなく音に注目してほしいと言っているかのようだ。彼はまたこうも歎いている。「音楽業界がこれまで築いてきたのは、常軌を逸した物語を求め、それを聞いたら真偽にかかわらず議論を終わらせるっていう土壌だろ」(第2インタヴュー)。この発言からは、ロック・バンドによく見られる友情や仲違いの物語、あるいはそれに付随するゴシップの類を思い浮かべることができる。音楽はイメージや物語によって支配されている。そしてそれらの夾雑物は、リスナーのベッドルームにだけでなくライヴ会場にまで影響を及ぼしている。「ステージ上にいる者と観客がアイコンタクトを取るのは危険だったんだ。ステージ/シーリング・システムの迫真性によって、そこに両者が通じ合える階段が設けられるとしたら、それは危険な前提に繋がる可能性がある。つまり、紛い物や錯覚としての連帯感だ」(第1インタヴュー)とスクエアプッシャーは主張する。たしかに、ライヴの狂熱は思考を停止させ、できるだけあなたを音から遠ざけようとする(ところでライヴって、第三帝国の演説とよく似てはいないだろうか)。だから、連帯感なんてくそくらえ。スクエアプッシャーはそう叫びたいのかもしれない。

*

はい。こんなふうに、一見支離滅裂なかれらの発言も、その断片から何らかの主張や思想を抽出することは可能だ。かれらの発言のひとつひとつには、おそらくちゃんと意味がある。とはいえ全体としてはやはり、この3本のインタヴューそれ自体は著しく整合性を欠いていると言わざるをえないだろう。だからあなたは、かれらの発言ひとつひとつの意味よりもむしろ、その全体の混乱状態にこそ注目しなければならない。インタヴュイーたちは取材自体を茶化し、インタヴュワーを煙に巻き、互いに喧嘩を始め、同じような台詞を反復する。挙句の果てにインタヴュワーはゲロを吐く。それは、あたかもインタヴューという形式それ自体を諷刺しているかのようだ。たしかにインタヴューには、リスナーをある方向へと誘導し音の捉え方を固定する機能がある。アーティストの発言を読んだあなたは意識的にせよ無意識的にせよ、その路線に乗っかりながらあるいはそれに反発しながら、作品を享受することになる。インタヴューという形式それ自体が、ひとつのイメージ製造機であり物語製造機なのだ。SLOの面々は、そのことを批判しているのかもしれない。であるならば、インタヴューという体制は完全に駆逐されてしかるべきものなのだろう(ところでインタヴューって、神の言葉を伝達する預言によく似てはいないだろうか)。

はい。しかしあなたには、また別の見方も許されている。SLOの面々が繰り広げる混沌としたインタヴューは、あなたが知っている他の何かと類似していはいないだろうか。インタヴュイーたちは取材を茶化し、インタヴュワーを煙に巻き、互いに喧嘩を始め、同じような台詞を反復する。最終的にインタヴュワーはシャツを脱いで、ゲロを吐く。これはまるでひとつの劇ではないか。あの奇想天外な3本のインタヴューは、俳優たちの台詞を記した脚本なのではないか。ここであなたは思い出すだろう。この不思議なインタヴューのなかでスクエアプッシャーが、「電車の軌道整備士」について言及していたことを。そしてそのすぐ横にさりげなく、だがきわめて重要な註が付せられていたことを。そこにはジェイムズ・ジョイスの名が、そして『ユリシーズ』の名が書き込まれていたはずだ。

はい。「電車の軌道整備士」が登場するのは『ユリシーズ』の第15挿話「キルケ」のなかである。この挿話は主人公ブルームをはじめとする登場人物たちの台詞とト書きによって構成された、戯曲の形式で書かれている。この挿話で登場人物たちは頻繁に幻覚に襲われ、どこまでが現実でどこからが幻想なのか区別のつかない奇想天外な出来事が繰り広げられるのだけれど、ここであなたは思い出すだろう。SLOに質問を投げかけるインタヴュワーの名がスティーヴンであったことを。そしてスティーヴンとは、『ユリシーズ』のもうひとりの主人公の名であったことを。スクエアプッシャーが件の謎めいたインタヴューの着想を、この「キルケ」から拝借していることはほぼ間違いない。あの一見支離滅裂な3本のインタヴューは、『ユリシーズ』第15挿話のパロディだったのである。

はい。ジョイスの『ユリシーズ』は駄洒落やパスティーシュなどを駆使して文体に技巧を凝らすことで、小説の持つ物語性に反旗を翻した文学作品であった。つまりそれは、物語という夾雑物から文そのものを奪還する試みであったと言うことができる。その点に気づいていたからこそスクエアプッシャーは、いざSLOを再始動するにあたり自らの名が登場する『ユリシーズ』を利用することを思いついたのだろう。たしかに、物語の筋書きに基いて小説を評価することは、歌詞の内容やアーティストの発言で曲を判断することと似ている。彼は『ユリシーズ』に範を取り、インタヴューそれ自体を戯曲化することで、音楽における音以外のさまざまな要素、リスナーひとりひとりが抱くイメージや、ひいてはメディアによるその荷担を諷刺しているのである。

*

はい。となれば、本作『Elektrac』がライヴ・レコーディングによって構成されていることも、その演目がかつてのスクエアプッシャーの名曲ばかりを並べた「グレイテスト・ヒッツ」の様相を呈していることも、そしてかれらの奏でるサウンドがフュージョンやロックの趣を漂わせていることも、かれらなりの戦略であると考えることができる。おそらくこのアルバムを聴いたときに真っ先に出てくるのが、「バカテクやべえ」という感想だろう。実際、バカテクである。あまりに複雑で実演など不可能にも思われるスクエアプッシャーの楽曲群を、SLOの面々はさらりと、いともたやすく演奏してみせる(特にドラムがやばい)。『Elektrac』に収められた曲たちは、見事にスクエアプッシャーの名曲たちを再現している。そういう驚きはたしかにある。でも、そんなふうにあなたを驚歎させることがこのアルバムの狙いだったのだろうか。なぜスクエアプッシャーはわざわざ自らと並び立つような卓越したプレイヤーを集め、自身の楽曲をカヴァーすることにしたのだろうか。

はい。あなたは知っている。テクニックの高さが必ずしも楽曲の良さと等号で結ばれるわけではないことを。あなたは知っている。音楽にはテクニックよりも大切なものがあるということを。それゆえあなたは意識的にテクニックを軽視する。そうでなければ、たとえばパンクのアティテュードやニューウェイヴの発想力を擁護できなくなるから。でも他方であなたは知っている。テクニックが高いに越したことはないということも。もしかしたらSLOの面々は一周回って、そのようなテクニック軽視の傾向に抗い、改めて技巧に対して関心を向けさせようとしているのかもしれない。

はい。けれども『ユリシーズ』のことを思い出したあなたはもう勘づいている。かれらの本当の狙いは、もっと別のところにあるはずだと。なぜならあなたは「バカテクやべえ」と感想を述べるために、トラックに集中せざるをえないから。かれらの超絶技巧を聴き取るためにあなたは、しっかりと音源に耳を傾ける。そうすると、細部が耳のなかへと滑り込んでくる。そうしてあなたはかつてのスクエアプッシャーの録音物を思い浮かべ、レコード棚から旧譜を引っ張り出し、どこがどう異なっているのかを検証し始める。あなたは『Elektrac』を聴き込めば聴き込むほど、次々と小さな違和を発見していく。アレンジが違う。雰囲気が違う。テクスチャーが違う。「ごめんね 去年の人と また比べている」。もしあなたが山口百恵なら、間違いなくそう呟いていただろう。

はい。もっともわかりやすいのが“Anstromm Feck 4”である。これは2002年のアルバム『Do You Know Squarepusher』に収録されていた曲だが、ありがたいことにその日本盤には、2001年にフジロックフェスティバルで録音されたライヴ音源がボーナス・ディスクとして付属していた。その2枚のディスクに収められた“Anstromm-Feck 4”のスタジオ録音ヴァージョンとライヴ録音ヴァージョンは、特にその後半部において両者の違いが顕著となるが、曲としてはほぼ同じ構成をとっている。しかし『Elektrac』に収録されている“Anstromm Feck 4”は、そのいずれとも大きく異なっているのである。これはもはや別の曲と言ってもいいくらいだ。タイトルからハイフンが欠落しているのは、おそらくその差違を暗示しているのだろう。

はい。こうしてあなたは気がつく。『Elektrac』に収められた曲たちが、かつてのスクエアプッシャーの名曲たちをまったく再現していないことに。そしてあなたは悟る。かれらが覆面を被ってバカテクを披露するのは、まさにそこで鳴っている音そのものに注意を向けさせるためなのだと。

はい。SLOが『Elektrac』をライヴ音源で構成したのは、まずはかれらのテクニックに注目してもらうためである。そしてSLOが新曲を用意せず『Elektrac』を既存の楽曲で構成したのは、今回の録音物とかつての録音物とを聴き比べてもらうためである。そして、どんな超絶技巧をもってしても、同じ音を再現することなどけっしてできないということに気づいてもらうためである。『ユリシーズ』がホメロスの『オデュッセイア』を下敷きにし、それとの照応を目指しながら、しかしそれとはまったく異なる作品として出来したように、『Elektrac』もまたかつてのスクエアプッシャーの楽曲群を下敷きにしながら、それとはまったく別の作品であろうと奮闘する。

はい。このライヴ録音盤グレイテスト・ヒッツ集に込められているのは、夾雑物ではなく音そのものを聴いてほしいというSLOの願いなのだ。だから、「音楽を破壊するんだよ! 音楽を破壊(笑)!」(第1・第3インタヴュー)というストロボ・ナザードの発言は冗談でも世迷言でもなく、どこまでもパフォーマティヴな宣言なのである。アーティストの名前。写真。MV。アートワーク。クレジット。機材。譜面。歌詞の意味。コンセプト。アティテュード。バックグラウンド。ちょっとしたエピソードや制作秘話。歴史的あるいは社会的な文脈。ライヴ会場の構造や設備。これまで蓄えてきたあなた自身の知識やものの見方。それらを粉砕すること。すなわち、まさに音楽を破壊することこそがこのアルバムの希望なのである。

*

はい。でもあなたは知っている。かれらの願いが叶えられることはけっしてないということを。あなたは知っている。かれらの試みが頓挫するだろうということを。なぜなら、あなたはどうあがいても夾雑物を排除することなどできないからだ。だって、あなたは、紛れもなく、生きている。生きている限りあなたは、音にのみ集中することなどできない。それは、どれほど策を練り、訓練を重ね、全力で挑み、ひとつずつ夾雑物を排除していったとしても、最終的には、あなた自身が夾雑物として残り続けるからだ。あなたは純粋に音のみを聴くことなんてできない。音楽は、音そのものから遠ざかり続ける。

はい。スクエアプッシャーはこれからも音楽を作り続けるだろう。彼とその仲間たちはこれからもライヴを続けるだろう。何度失敗してもかれらは、ふたたびSLOを結成して帰ってくるだろう。『Elektrac』は、音楽を破壊することなどけっしてできないとわかっていながら、それでもなお音楽を破壊することを目指さざるをえないひとりのアーティストが、同じ志を持った仲間たちと繰り広げる、努力と絆と敗北の物語なのである。

*

今年の頭に発売された『文藝』春季号では、昨年亡くなった翻訳家・柳瀬尚紀の追悼特集が組まれている。そこには、昨年末に刊行された『ユリシーズ1-12』(河出書房新社)には収録されていない、『ユリシーズ』第15挿話冒頭部の翻訳が掲載されている。その遺稿は、大枠だけを眺めるならば、丸谷才一たちの訳とそれほど違っていないように見える。けれどしっかり細部へと目を向ければ、既存の丸谷たちの訳とは大きく異なっていることに気がつくだろう。はい。翻訳は、そのひとつひとつに固有の特異性を持っている。

エディ・ボードマン (とがり口で)そしたらあいつが言ったんだ、貞操街(フェイスフル・プレイス)で色男と歩いてるの見たわよ、下っ端の鉄道勤めがにやけた帽子かぶってただとさ。そうかいって言ってやった。あんたに言われる筋合いはないねってさ。 ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』柳瀬尚紀訳