ドラム/パーカッションを愛するすべての人へ

ドラムの機材や演奏のノウハウなど、YouTube をはじめネット上には数しれない多くの情報が存在しますが、一方でその内容は玉石混交。信憑性の疑わしいものも少なくありません。

そんな中で満を持して登場する本誌は、「リズム&ドラム・マガジン」(リットーミュージック)の元編集長、大久保徹氏の発起のもと、こちらもかつて同誌編集長を務め現在はドラマーとしても活動する小宮勝昭氏も協力・参加する形で制作。「最もプリミティブな楽器」であるドラム&パーカッションの無限の可能性と演奏する楽しさを伝える本格的プレイヤー向け雑誌です。

創刊号では巻頭のフォト&インタビュー特集「ドラムと音楽」にグラミー賞アーティストの小川慶太(スナーキー・パピー)、ブロードウェイ~自らの音楽を発信するカーター・マクリーン、〈ECM〉からのソロアルバムも話題の新鋭・福盛進也が登場。

ほか、現在大きな盛り上がりを見せるUKジャズのドラマー&パーカッショニストの紹介、一流ドラマーたちの知られざる「スネアの裏側」に迫る企画、ドラミング・メソッド “ルーディメンツ” の最新型解説、リンゴ・スターに学ぶ音楽的ドラム力の徹底分析(前編)、ドラム職人の匠の現場訪問、いまドラマー&パーカッショニストが聴くべきディスクガイドなどを掲載。

ドラマー&パーカッショニストをわくわくさせ、やる気にさせるアーティスト、機材、奏法・ノウハウが満載、新時代の本格的プレイヤー向けメディアです。

目次

■特集 ドラムと音楽

feat.

小川慶太 Keita Ogawa

[スナーキー・パピー、ボカンテ、カミラ・メザ&ザ・ネクター・オーケストラ、チャーリー・ハンター、セシル・マクロリン・サルヴァント、バンダ・マグダ、他]

カーター・マクリーン Carter McLean

福盛進也 Shinya Fukumori

……取材・文:小宮勝昭

■サウス・ロンドンを中心に巻き起こるグルーヴ革命――UKジャズのサウンド&リズム

feat. モーゼス・ボイド

……文:小川充、大久保徹

■NIPPON のドラムの匠 第一回

Negi Drums 根木浩太郎さん

……取材・文:小宮勝昭

■ドラマーのここに注目 スネアの裏! “音色・響きの要”、その秘密が知りたい

Ⅰ 裏の基礎……文:小宮勝昭

Ⅱ プロの裏を拝見!(アンケート)

阿部耕作、尾嶋優(Jimanica)、江口信夫、大坂昌彦、岡部洋一、神谷洵平、河村 “カースケ” 智康、北山ゆう子、白根佳尚、小関純匡、椎野恭一、高橋結子、本田珠也、沼澤尚、藤掛正隆、みどりん、平里修一、屋敷豪太、マシータ、山本達久、松下マサナオ、山本拓矢、芳垣安洋、三浦晃嗣

Ⅲ 裏の顔、スネア・ワイヤーを試す! カノウプス・スネア・ワイヤー8機種・徹底検証!……文:小宮勝昭

■もはや “音楽” なドラミング・メソッド ルーディメンツが知りたい!

……文:春日利之

■リンゴ・スターに学ぶ、音楽的ドラム力【前編】

ワン・アンド・オンリーな音色と奏法 グルーヴ&スウィングを検証

……文:小宮勝昭

■レコーディング・スタジオ探訪 GOK SOUND

……文:藤掛正隆

■東南アジアの果てにある “リズムの不思議” ミャンマー音楽の打楽器とリズム

……文:田中教順

■厳選・必聴の作品ガイド ドラマー&パーカッショニストが聴くべき音楽

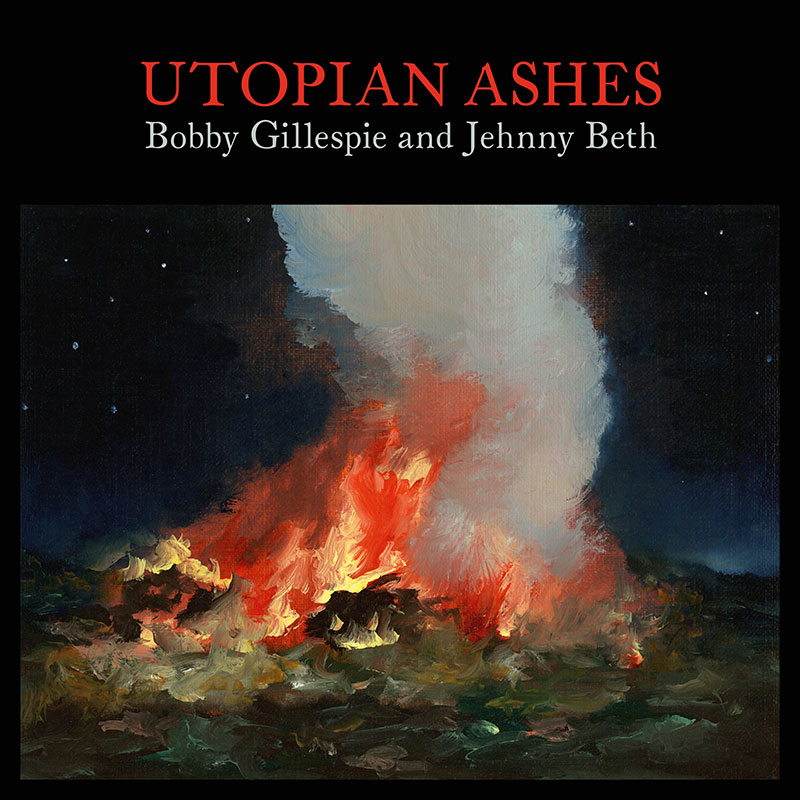

現代の “ロック” を創るドラミング……選・文:大久保徹

60~70年代ドラマーたちに影響を及ぼした古(いにしえ)の録音……選・文:三浦晃嗣

ジャズ・ドラミングの変遷……選・文:大坂昌彦

現代を代表するゴスペル・チョッパーたち……選・文:柴田亮

ドラマー/パーカッショニストによる必聴のリーダー作……選・文:芳垣安洋

レコードで聴きたいソウル&ファンク……選・文:藤掛正隆

今も進化するブラジルのドラマー/パーカッショニスト……選・文:中原仁

キューバ音楽……選・文:Izpon

ダンス/エレクトロニカ……選・文:尾嶋優(Jimanica)

フリー・インプロヴィゼーション/実験音楽……選・文:細田成嗣

編集者略歴

◆大久保徹

2005年よりリズム&ドラム・マガジン編集部に在籍。2012年4月~2014年3月まで同誌編集長を務める。現在、音楽書を中心としたフリーの編集者/ライターとして活動。

◆小宮勝昭

大学卒業後つのだ☆ひろ氏に師事。1994年よりリズム&ドラム・マガジン編集部に、2001年1月~2012年3月まで同誌編集長を務める。現在は音楽家としても活動中。

【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】

◆amazon

◆TSUTAYAオンライン

◆Rakuten ブックス

◆7net(セブンネットショッピング)

◆ヨドバシ・ドット・コム

◆HMV

◆TOWER RECORDS

◆紀伊國屋書店

◆honto

◆e-hon

◆Honya Club

◆mibon本の通販(未来屋書店)

◆三木楽器ドラムセンター

◆イケベ楽器

【P-VINE OFFICIAL SHOP】

【全国実店舗の在庫状況】

◆紀伊國屋書店

◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア

◆旭屋書店

◆有隣堂

◆TSUTAYA