90年代後半は、アメリカのカレッジタウンによくショーを見に行っていた。とくにジョージア州のアセンスでは、エレファント6のバンド仲間と仲良くなり、みんなで音楽を紹介しあったりしていた。その中で、日本の音楽に詳しい人がいて、アフターディナーや梶芽衣子、マライアなどを教えてもらった。

2年前の2017年、Oya festivalにために、初めてオスロに行った。日本の居酒屋があるというので入ってみると、懐かしい日本の音楽がかかっていた。友だちに聞くと「いま流行ってるんだよ、シティ・ポップ」。聴いたことのある曲もあったが、私はほとんど知らない、でもたしかに日本の80年代の音だった。日本の音楽がオスロで流行ってるのかと枝豆や芋餅、しいたけバターポン酢を食べながら思った。ビールは定番サッポロ、アサヒ、キリン他、常陸、よなよな、青鬼IPA、水曜日の猫などがあった。

ブルックリンに帰ると、日本のレコード店のフェイス・レコードが、ウィリアムスバーグにオープンしていた。日本の懐かしいポップスが壁全面に並んでいて、昭和の日本に来たようだった。マック・デマルコが細野晴臣の“honeymoon”をカヴァーしたら、〈light in the attic〉が細野晴臣の作品を再発して、アメリカでショーをした。

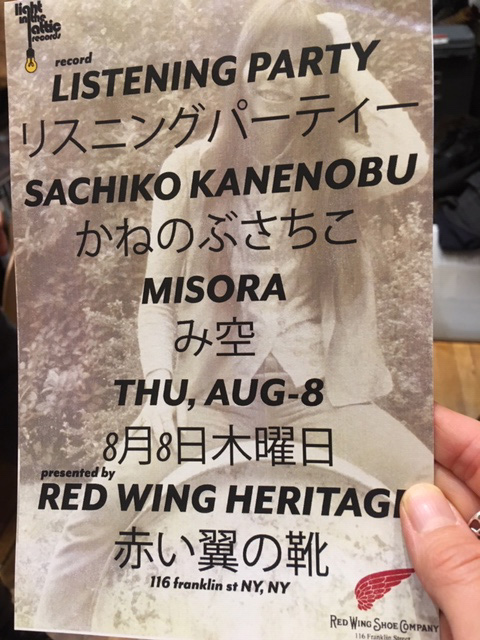

とにかく、アメリカ、ヨーロッパで、シティ・ポップ流行りなこの頃だが、最近、日本の音楽がますます大衆化していると思ったのは、レッドウィング・ヘリテージで金延幸子の定番『み空』のリスニング・パーティがあったからだ。

レッドウィング・ヘリテージは、NYのトライベッカにある洋服と靴を扱うアメリカの良き伝統を引き継ぐお店で。アメリカっぽいカウボーイハットを被った店員がソファーに座ってアコースティックギターを弾いていたり、犬と戯れていたりする、良質なアメリカ産のパンツと靴がたくさん並んでいるブティック。そんなお店が〈Light in the Attic〉と手を組んで、金延幸子のリスニング・パーティを開いた。どこがどう転がってこうなったのか──。

簡単な経緯はこうだ。レッドウィングのマネージャーが音楽好きで、個人的によく〈Light in the Attic〉のレコードを買っている。レーベルにお店でもよくプレイすることを伝えると、じゃあプレイしてと、レコードが送られて来るようになった。こうして関係性が築かれていったようだが、聞くところによると、彼もフェイス・レコードに通って日本盤をよく物色しているらしい。フェイス・レコードはアメリカの音楽シーンにかなり貢献している。

見たこと聴いたことのないリスナーにとって、そういった古い音楽は新ししい音楽になる。新しいものばかりを追っていた時代は過ぎて、時代を越えて良いものが再評価されている、これが2019年スタイルなのだろう。古い音楽にも簡単にアクセスできるし、再発レーベルも増えている。すでに良い音楽があるなら、それを発見して楽しもうという姿勢だ。こうしていろんなジャンルの音楽、時代をミックスした音楽が生まれる。

金延幸子を知っていた人はまだあまりいなかったが、このパーティや再発で知って、またディグしたり、友だちに教えたりする人が出てくるはず。新しいものにオープンだからこそ古い音楽も新しい音楽として受け止める。わざわざその音楽を聴くために足を運ぶ。音楽はこういうスモール・パーティで受け継がれていく。レッドウィングでの笑顔を見ながらそう思った。