窓の外まで何かが来ている。

風景を歪め、一変させるような何かが──。

yahyel - Once ビート |

ジェイムス・ブレイクを方法的に消化しながら、持ち味ともいえるブルージーな節回しで“日本人離れ”したヴォーカル・スタイルを聴かせるこの強烈な個性は、ぜひポップ・フィールドでこそ鳴り響いてほしい。よくも悪くも天然鎖国状態の国内ポップ・シーンだが、まあそれはそれでいいじゃないかと思いかけていたアタマに、彼らは、しかしポップのスタンダードもまたけっしてここにあるわけでないということを思い出させる。ヤイエル(yahyel)の音楽はわたしたちを我に返らせる。

ベース・ミュージックやR&Bのワールド・スタンダードとして自然に鳴っているヤイエルは、だから、世界進出したJポップでもなければヨウガクでもなく、そういうストレスフルな国境性を感じさせないところから聴こえてくる力強いオルタナティヴだ。しかも音がいい。欧州ツアーが好評だったようだが、国内のテレビなどで普通に流れたときに空気は一変するだろう。今週末に迫った〈フジロック〉にも出演予定だ。

それでは最新MVの情報を。この“Once”のマスタリングは、ジェイムス・ブレイクはじめ、エイフェックス・ツインにアルカにブラッド・オレンジにFKAツイッグスなど、まさにオルタナにしてスタンダードな第一級の前線アーティストたちを手掛けるマット・コルトンが担当している。

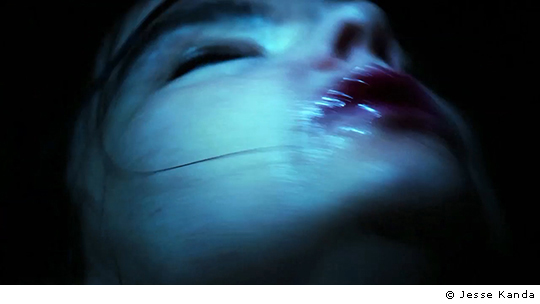

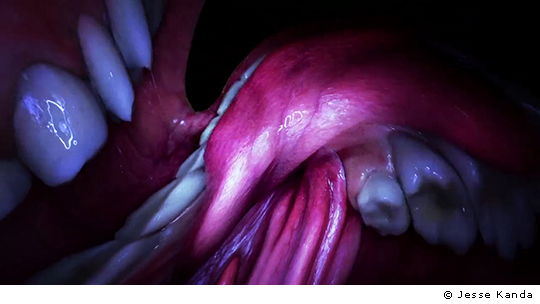

7月にLIQUIDROOMで行われたMETAFIVEのワンマンライブにオープニングアクトとして出演、また来週にはフジロックフェスティバル '16の新人枠〈Rookie A Go Go〉への出演も控える注目の新鋭yahyel(ヤイエル)が、iTunesとApple Musicで先行リリースされていた新曲「Once」のミュージック・ビデオを新たに公開した。なお本映像は、VJを担当するメンバーでもあり、映像クリエイターとしても活躍する山田健人が手がけている。

yahyel - Once

本楽曲のマスタリングは、エイフェックス・ツイン、ジェイムス・ブレイク、フォー・テット、FKAツイッグスなどを手がけるマット・コルトンが担当。iTunesでジャンル別チャート3位を記録するなど、その注目度の高さを証明している。

昨年Bandcampで発表した4曲とライブ活動のみで、噂が噂を呼び、世界標準の音楽を鳴らす新鋭として、大きな期待と視線を集めているyahyel。ポスト・ダブステップ以降の極端に音数を切り詰めた最先端の音楽性と、その上を浮遊するブルース経由のスモーキーな歌声は、聴く者を緊迫感と開放感の狭間の旅に誘い込む。目下待望の1stアルバムを制作中の彼らに今後も目が離せない。

国産ポピュラーミュージックのミッシングピース

- フジロックフェスティバル ROOKIE A GO-GO 選考委員会

D.A.N.やyahyelが、今ほんとかっこいい。これからの活躍が楽しみです。

- LIQUIDROOM 山根克巳

とにかく衝撃でした。初めてライブをみた時、圧巻の世界観にあっという間に引き込まれました。日本だけじゃなく世界にもいない存在。

これからの音楽シーンを変える存在として楽しみにしてます。そして最後に言わせてください、ファンです。

- タワーレコード渋谷店 宇野文美

■yahyel / ヤイエル

2015年3月に池貝峻、篠田ミル、杉本亘の3名によって結成。

古今東西のベース・ミュージックを貪欲に吸収したトラック、ブルース経由のスモーキーな歌声、ディストピア的情景や皮肉なまでの誠実さが表出する詩世界、これらを合わせたほの暗い質感を持つ楽曲たちがyahyel を特徴付ける。

2015年5月には自主制作の4曲入りEP『Y』をBandcamp上で公開。同年8月からライブ活動を本格化、それに伴いメンバーとして、VJに山田健人、ドラマーに大井一彌を加え、現在の体制を整えた。VJ チームによる視覚効果も相まって、楽曲の世界観をより鮮烈に現前させるライブセットは既に早耳たちの間で話題を呼んでいる。

2016年2月に、両A面7インチ「Fool / Midnight Run」を〈HOT BUTTERED RECORD〉よりリリース。それに先駆けて、2016年1月にロンドンの老舗ROUGH TRADEを含む全5箇所での欧州ツアーを敢行。まったく無名にも関わらず噂が噂を呼び、各ライブハウスを満員にするなど、各地で熱狂的な盛り上がりを見せた。

現在待望の1stアルバムを制作中。

■vol.18 contents

■vol.18 contents