現役看護師がコロナ禍で見つめた葛藤の日々

「新興感染症はいつも、医療従事者への差別とセットだ」

平穏だった日常はやがて逼迫する状況に押し流される──ささくれ立つ心、SNSや報道へのとまどいと動揺、恋人や家族への不安、医療現場の崩壊、そして自身も感染

Covid-19、通称新型コロナウイルス感染症、その最前線を経験した現役の医療従事者が思いを綴った手記!

目次

はじめに

第1章 差別

第2章 恋愛

第3章 組織

第4章 感染

第5章 医療崩壊

第6章 記憶

終章

あとがき

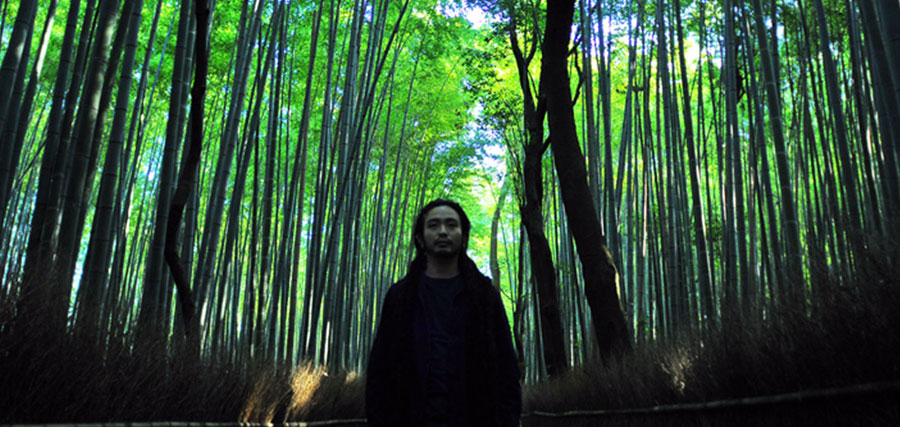

著者

1992年生まれ。日本赤十字看護大学卒。

2015年より看護師として急性期病棟に勤務。

手術や抗癌剤治療など、病気や怪我の集中的な治療を必要とする患者のケアに携わる。

2018年に医学書院「看護教育」にて、「学生なら誰でも知っている看護コトバのダイバーシティ」というタイトルで1年間連載を行う。

2020年に晶文社より『医療の外れで──看護師のわたしが考えたマイノリティと差別のこと』を刊行。

本書は2冊目の著書となる。

【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】

◆amazon

◆TSUTAYAオンライン

◆Rakuten ブックス

◆7net(セブンネットショッピング)

◆ヨドバシ・ドット・コム

◆Yahoo!ショッピング

◆HMV

◆TOWER RECORDS

◆紀伊國屋書店

◆honto

◆e-hon

◆Honya Club

◆mibon本の通販(未来屋書店)

【P-VINE OFFICIAL SHOP】

◆SPECIAL DELIVERY

【全国実店舗の在庫状況】

◆三省堂書店

◆紀伊國屋書店

◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア

◆旭屋書店

◆有隣堂

◆TSUTAYA

◆未来屋書店/アシーネ

◆くまざわ書店