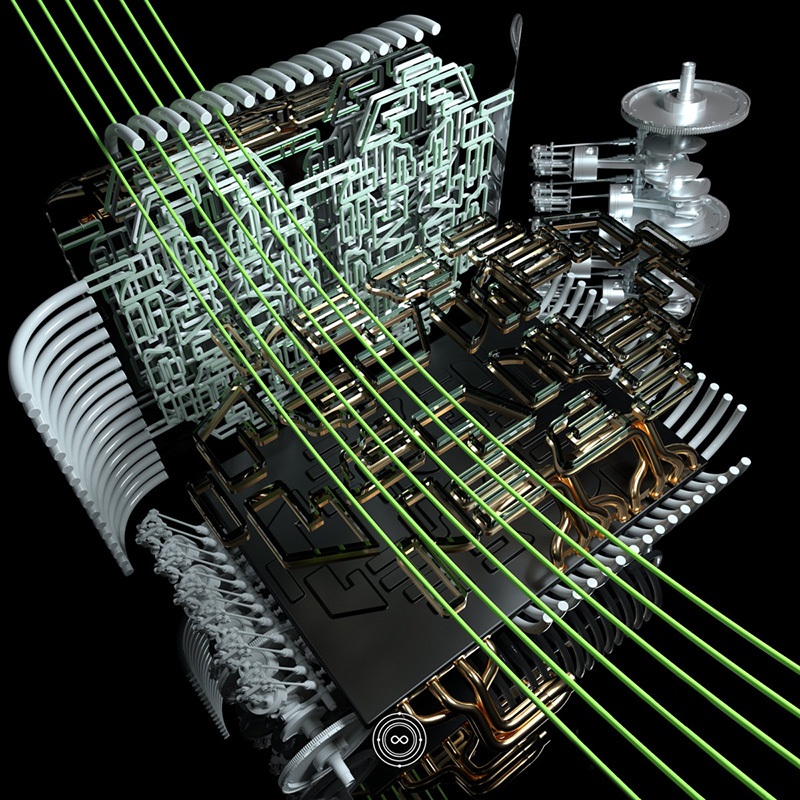

現代を代表するアンビエント作家ローレンス・イングリッシュが主宰する〈Room40〉からリリースされたロバート・ジェラルド・ピエトルスコの『Elegiya』(https://room40.bandcamp.com/album/elegiya)は、10年代以降の「高密度な音の粒の持続によるドローン/アンビエント作品」の中でも、ひときわ質が高いものに思えた。

例えばステファン・マシューの10年代以降のドローン作品やヤン・ノヴァクのアンビエント/ドローンに匹敵すると書けばよいだろうか。音が空気の粒子のように心身に浸透する感覚が満ちていたのだ。電子音の海に溶かされていく弦楽器のような音響の持続と変化。ミニマルでドラマチック。相反する要素が、音の空気と時間に溶け合っている。

ロバート・ジェラルド・ピエトルスコは1979年生まれ、米国出身の音楽家、デザイナー/サウンド・アーテイストである。ハーバード大学大学院デザイン研究科のランドスケープ・アーキテクチャーと都市計画の助教授でもあるという。彼はこれまで「ニューヨーク近代美術館」(MoMA)、「サンフランシスコ近代美術館」(SFMOMA)、パリの「カルティエ現代美術館」など、さまざまな美術館やギャラリーでの展示をおこなってきた。

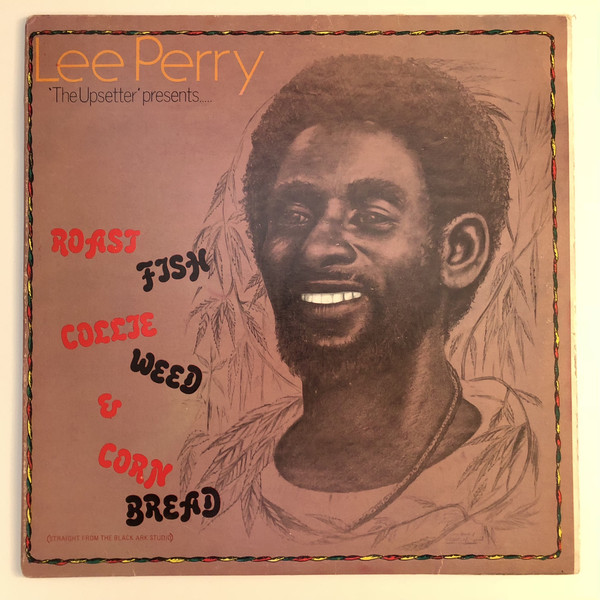

音楽家としてのロバート・ジェラルド・ピエトルスコは、エクスペリメンタル・シューゲイザー・ロックの Mahogany としての活動でも知られている。電子音楽家としては2019年に Six Microphones 名義で、ケンブリッジを拠点とするサウンド・アート・レーベル〈Counter Audition〉(https://www.counter-audition.org/000ca-six-microphones)とリチャード・シャルティエが運営する現代サウンド・アート・レーベルの老舗〈LINE〉から『Six Microphones』(https://lineimprint.bandcamp.com/album/six-microphones)を発表した。『Six Microphones』は、2013年にニューヨークの「ストアフロント・フォー・アート・アンド・アーキテクチャー」で発表されたインスタレーション作品の音源を編集したアルバムで、硬質かつ無機質な持続音が展開される美しいサウンド・アート音響作品だ。

本作 『Elegiya』は、『Six Microphones』に比べると柔らかなアンビエント感覚が濃厚な作品に仕上がっている。シューゲイズ的ともいえる快楽的なノイズ・アンビエントを展開しているのだ。心地よく、つい何度も聴いてしまいたくなるような中毒性がある。

『Elegiya』には全9曲が収録され「5つのピアノのモチーフ」の変奏と展開で構成されている。じっさい聴いてみるとピアノの音は溶け合うように消失してしまっており、淡い響きのドローンへと変化を遂げていることもわかってくる。そのサウンドはロマンテイックかつシンフォニックだ。坂本龍一とクリストファー・ウィリッツが2007年にリリースした『Ocean Fire』に近いムードといえばわかりやすいかもしれない。ステファン・マシューとデヴィッド・シルヴィアンの傑作『Wandermude』の音響に近いムードも持っているようにも聴こえた。

ともあれ『Elegiya』において音の実体(ピアノの原音)は緻密かつ大胆な加工と編集によってはぎ取られ、別の音響へと変化を重ねていくさまをわれわれは耳にすることになる。かつて00年代のマイクロスコピックな音響は、ミニマリズムの極限へと向かっていったが(『Six Microphones』はそれに近い)、本作『Elegiya』においては世界の不安定や破滅への予感を孕んだムードを聴き手の心理に「効かせる」ごときサウンドを生みだしているのだ。

この変化は「世界」に「破滅への予感が充満してきた」ことと無縁ではないかもしれない。じじつ『Elegiya』には、「破滅への予感」というべき非劇的なトーンが全編に横溢している。それゆえ「Elegiya=エレジー=悲歌・哀歌」なのだろう。むろん、ここには「声」や「歌」はない。メロディですら音響の海に溶け切ってしまっている。しかしそれらの残滓のような響きは音の残像の向こう側に微かに「ある」のだ。

『Elegiya』には失われてしまったものを希求するロマンティシズムと「いまここ」の喪失を鳴らすリアリズムが溶け合っている。世界への「エレジー」のように。まさに黄昏色のごとき深いノスタルジアを内包するアンビエント作品といえよう。