救世軍のバザーや古着屋で仕入れたレトロなスーツやシャツをこざっぱりと着こなした彼らは、パンクに似つかわしいとは言えない銀行の支店長のような髪型で決めて、インダストリアルなファンクを演奏する。あるいは、こ洒落たサファリルックに身を包みながらノイズまじりのラテン・ジャズを奏でる。さもなければ、ファンカデリックがドナルド・バードといっしょにTGをカヴァーしたかのような面白さ。“ポストパンク”時代のUKには、パンクの灰から生まれた因習打破のインディ・バンドが多々登場しているが、ア・サートゥン・レシオ,通称ACRもそのなかの重要なひとつ。取材に応えてくれたジェズ・カーはACRサウンドの核となるベース担当であり、そしてポストパンクからダンスの時代とそれ以降を渡り歩いたシーンの生き証人のひとりでもある。

映画『24アワー・パーティ・ピープル』で描かれているように、ACRはジョイ・ディヴィジョン/ニュー・オーダーとともに初期〈ファクトリー〉の看板バンドだった。ことACRに関しては、トニー・ウィルソンがマネージャーを引き受けるほどレーベルお気に入りのバンドだった……が、しかしその活動は順風満帆というわけではなかった。多くのヒット曲に恵まれコマーシャルな成功をおさめたNOとくらべると、ACRは長いあいだ玄人好みのバンドであり、ある種ニッチなポジションに甘んじていたと言える。2000年代初頭のポストパンク・リヴァイヴァルにおいて、ACRが再評価の中心となるまでは。

Kevin Cummins ドイツ表現主義風の初期の写真。中央に立っているのがジェズ。

ACRがポストパンク・リヴァイヴァルの目玉となったのは、ESGやリキッド・リキッドの再評価、あるいはDFAなどディスコ・パンク勢の隆盛ともリンクしたからだが、同時に、初期ACRのモノクロームなファンク(それは“ファンク・ノアール”などと呼ばれる)がアンダーグラウンドにおけるインダストリアルへの展開とも通じていたからだ。ACRはどこから聴けばいいのかと問われたら、まずは“Lucinda”を薦めることにしている。それは同時代のブリストルのファンクとはまた違った感触を持ったマンチェスターのファンクで、初めて聴くリスナーはその冷めたファンクが21世紀のいまもまったく古くなっていないことに驚くに違いない。

80年代よりも現在のほうがACRの存在感は増しているといったら言い過ぎだが、昨年は結成40周年を記念してリリースされた愛情のこもったボックスセット(ミュートの素晴らしい仕事のひとつ)が欧米では話題となった。トーキング・ヘッズのカヴァー曲やグレイス・ジョーンズとの共作予定だった曲などトピックもいくつかあったが、多くのメディアが書いたのは長きにわたって過小評価されてきた先駆者へのリスペクトであり、悪化する社会経済を背景に生まれた40年前のポストパンクと現在の状況との相似点である。

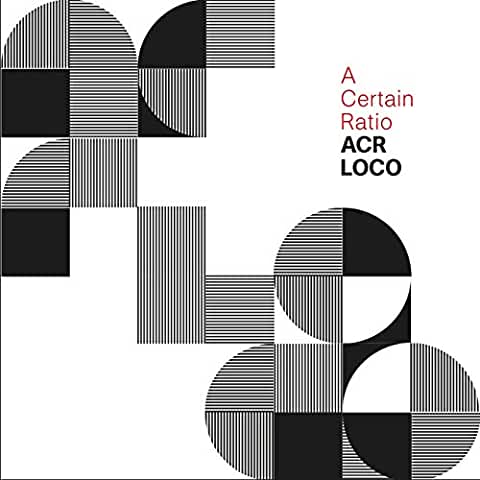

12年ぶり10枚目のアルバムとなる『ACR ロコ』(ACR狂)にはあらゆる世代から特別な期待が寄せられているようだ。そしてあたかもそれに応えるように、新作にはACRの魅力がわかりやすく表現されている。シンセポップからラテンないしはジャズやハウスなどさまざまな要素がポストパンク解釈によって加工される、ACRファンクの現在形が聴けるというわけだが、目立って新しいことをしているわけではない。しかしアルバムとしての完成度はじつに高く、それぞれの曲自体にそれぞれのアイデア=魅力がある。と同時にすべての曲には滑らかなグルーヴがあり、自信をもって初期の精神を忘れない演奏は感動的ですらある。

インタヴューでジェズ・カーは、じつに多くのことを喋っている。2万5千字以上という長めの記事になってしまったが、いままで日本ではそうそう紹介されてこなかったバンドなので、ここはひとつほとんどエディット無しで載せることにした。のんびりと読んでください。こと〈ファクトリー〉にまつわる話はひじょうに面白いし、ところどころ笑える。通訳兼質問者の坂本麻里子によればジャズ本人も本当によく笑う人だったとのこと。

トニー・ウィルソンは僕たちにぞっこんで。だから僕たちは「彼のバンド」だった、と。言うまでもなく、彼はマネージャー業には向いていなかったわけだけど。っていうかビジネスマンですらなかった。

■ まずは取材を受けていただいてありがとうございます。

Jez(以下、J):どういたしまして。

■新宿でのライヴも見にいきました。

J:うん、MARZのショウね。

■ええ。なので、3曲目の“Yo Yo Gi”を聴いたときは、ちょっと嬉しかったです。

J:ああ、うんうん(笑)。僕たちは表をうろうろしていて。歩いているうちに代々木(ジェズは「ヨーヨージ」と発音)まで行き着いてしまって、それで地下鉄に乗って戻ったんだ。で、僕はあの車内放送を録音したんだけど……っていうか僕たちふたり(おそらくマーティン・モスクロップのこと)ともあれを録音したっけな。だから、(笑)僕が「大丈夫、二駅だけだから」って言ってるのが聞こえるはずだよ。アッハッハッハッ!

■しかしあれは新宿駅の構内放送なのになぜ“Yo Yo Gi”になったんでしょう?

J:うん、たしかにそうだ。ごめんごめん。でも、あの名前、「Yo-Yo-Gi」っていうのがとにかく気に入っただけなんだ。

■「Shin-juku」よりもファンキーな曲名かもしれません(笑)。

J:(笑)そうそう。っていうか、ああして地下鉄に乗っていたときに代々木の駅名の標識を見て、「こりゃグレイトなタイトルだな」と思ったんだ。でまあ、あるトラックに取り組んでいて、ふと「あの音源を使ったらどうだろう」と思いついて。うん、そんな風にして出来上がった曲だよ。

■でもおもしろいですよね。なぜその音楽はラテンとハウスになったのでしょうか? 日本とは全然関係のない味わいなわけですが。

J:うん(笑)。だけど、その組み合わせがうまくいったと僕は思うけどね。それに、あの曲はミュージック・ヴィデオもかなり興味深いんだ。あれを作ったのは僕たちのファンで、2、3年前にこちらにコンタクトをとってきた。彼は自作のヴィデオ映像をいくつか送ってくれて、僕たちと何かやりたいととても熱心でね。で、このアルバムを発表する段になり、よし、試しにやってみよう、どんな映像のアイディアが浮かぶかやってみてよ、とお願いすることにしたんだ。彼はあのミュージック・ヴィデオを作ってくれて、僕たちもほんとに気に入ったし、そういう運びであのヴィデオができたっていう。だから、あれはファン制作のヴィデオなんだ(笑)!

■そうだったんですね。さて、今回は12年ぶり、昨年の40周年記念を経ての10枚目のスタジオ録音アルバムです。

J:かなり長く間が空いたよね、うん。ただ、僕たちはその間もずっと活動していたんだけどね。レコードこそ発表していなかったものの、いま言われた過去12年の間もギグは続けていた。どこかから声がかかるたびにギグは続けていたんだよ。で、少し前から〈ミュート〉が再発をはじめて……

■ボックスセットもありましたよね。

J:そう、それも含むバック・カタログのリイシューがあって、それを機にライヴをやる機会がさらに増えて。でまあ、うん、僕たちにはずっと「もう1枚アルバムをやれる」という思い、自分たちのなかにまだ音楽が残っているという気持ちがあったし、後はもうそのレコードを出すための方法/便宜を調達できるか否かにかかっていた。で、〈ミュート〉と再発の契約を結んだ際に、よし、アルバムに向けて作品をまとめる作業をはじめようと僕たちは考えたわけ。基本的に、このアルバムは過去1年くらいの間に自分たちで形にしていった。週末ごとに集まってレコーディングをはじめて、とにかくジャムを音源にしていって。そこから半年後にそれらの音源に改めて取り組むことにし、そこで作品を完成させたわけ。

だから──そう、僕たちは作品を自主プロデュースしたし、その上で〈ミュート〉側にこの作品をライセンスする意向はあるかと尋ねたところ、彼らも僕たちの旧作の売れ行きに満足していたし、「オーケイ、新作を我々が出そう」と言ってくれて。だからある意味……自分たちはいまこそハッピーだって言うのかな、(苦笑)クハッハッハッハッ! いやだから、これまで以上にいまの自分たちは楽しめているんだ、ほんと。もちろん、初期の頃だって楽しかったよ、若くて何も考えずに済んだから。でも思うに、中期あたりかな、あの頃から、音楽活動だけではなく人生そのものも全体的に少々難儀になっていったんだよね(苦笑)。

■『ACR ロコ』は、ACRの集大成のように、40年の活動が集約されているように思いました。あなたはどんな気持ちでこのアルバム制作に臨みましたか?

J:まあ、いつもと同じだったね。要するに、どこに向かっているか五里霧中でとにかくやっていく、っていう。

■(笑)。

J:さっきも言ったように、僕たちはいまから1年以上前にこのアルバムのレコーディングに着手した、というか、とにかくスタジオに集まって──メンバーはみんな他に仕事をしていたり等々の事情があるから、全員集合できるのは週末だけでね。でまあ、集まって3つか4つのトラックをモノにして、大体はベース、ギターとドラムに、なかにはヴォーカルの混じるものもあって。で、少し音源を休ませた上で、またスタジオに入ってもうちょっとあれこれつけ足していくうちに6、7曲ぶんくらい、骨格になるアイディアが生まれた。そこからツアーをたくさんやって、その後でまたスタジオに戻り、去年のクリスマスの少し前に音源の仕上げに取りかかりはじめた。あのときからだったね、ほんと、作品がちゃんと形になっていったのは。

ただ、さっきも言ったようにちゃんとした「プラン」はなかったんだ(苦笑)。とにかく何か録音していき、それをやっているうちにみんなが「おっ、これはグレイトだ。こういう方向に持っていったらどうかな? やってみようぜ」云々と言い出すし、レコーディング作業/音源自体が変化を促していくっていうか。でも、うん、いまの君の意見には同意するけどね。たしかに今作は、僕たちのやってきた数多くの異なるサウンドをレプリゼントしているし……そうだな、このアルバムを最初から最後まで通して聴くと、ACRの通ってきた旅路を追体験できるとでもいうのかな、そこには僕も満足している。

■ですよね。

J:……と言いつつ、そうするつもりはまったくなかったんだけどね(笑)!

■(笑)偶然そうなった、と。

J:ああ。でも実際、僕たちのキャリアは何もかもそんな調子だったんだって! そのほとんどは偶然起きたものだったし、「前もって計画を立ててやる」ところはまったくなかった。それはさっきも話したことだし……たとえば、僕の大好きなACR作品の1枚である『Sextet』(1982)にしても、制作時間はとても限られていて。スタジオに入った時点では、まだスケッチ段階の3曲くらいしか手元になかった。だから、それ以外の要素はすべてスタジオ内で生み出されていったっていう。

■そうだったんですか。

J:うん。今回のアルバムでも“Taxi Guy”や“Friends Around Us”なんかがそれと同様で、胚芽程度のアイディアはあったとはいえ実際に曲が出て来たのはスタジオのなかでだった。僕にとってはそれがベストなやり方なんだよ、というのも非常にフレッシュだし、それに曲を書いたその場でレコーディングするのはとてもいいことだとも思っている。リハーサルをさんざんやって繰り返し演奏すると、その曲にあった当初の火花やヴァイブみたいなものが二度と取り戻せなくなるんじゃないかな。以前の自分の考え方はその逆だったんだけどね、リハをえんえん重ねて完璧にモノにしてからレコーディングするものだ、ずっとそう思ってきた。だけどそうじゃない。ベストなやり方、レコーディングに対する見方というのは、はじめのうちに録ってしまう、それなんだ。

■経験を積んであなたがたもある意味賢くなった、ということかもしれません。「流れに任せてやればいいんだ」と。

J:(笑)。まあ、僕たちが学んだ主なことと言えば、物事をコントロールしようとすればするほど、その新鮮さと生命力は薄まってしまうものだ、だろうな。思うに僕たちはとにかく、以前よりもっと楽しめているんだよ。その面は音楽そのものに反映される。実際にやっていて楽しいと、その楽しさが自分たちのやっていることにも反映するもので。まだ若かった頃、バンドをはじめた初期の頃だってもちろん楽しかったよ、何もかもとても目新しい経験でエキサイティングだったから。でも、僕たちは気づいたんだと思う──その要素(=やっていて楽しいかどうか)こそ、自分たちのやることに必須な部分だってことに。

だって、もしもやっていて自分たち自身が楽しくなかったら、それは観ている側にだって伝わるものじゃない? だからなんというか、僕たちは物事を本当にシンプルに留め、とてもスピーディに進めることにした。そんな風にナチュラルであるべきだし、小難しくなる必要はない、と。

たしかに今作は、僕たちのやってきた数多くの異なるサウンドをレプリゼントしているし……そうだな、このアルバムを最初から最後まで通して聴くと、ACRの通ってきた旅路を追体験できるとでもいうのかな、そこには僕も満足している。

■新作については後でまたお訊きするとして、ACRの日本のメディアでのインタヴューはかなりレアなのでこれまでの歴史についても少し訊きたいと思っています。かまいませんか?

J:ああ、もちろんいいよ!

■というのは、ひょっとしたら日本の多くのファンは映画『24アワー・パーティ・ピープル』で描かれていたACRが100%真実だと思ってしまっている可能性があります。

J:ハッハッハッハッハッ!

■あの映画は大好きですが、あれはそもそもカリカチュアと事実とが半々くらいの内容であって──

J:(笑)イアン・カーティスが僕たちのことを「ファッキン・クソだ」って言う場面とか?

■(笑)。あれは実際に起きたんじゃ?

J:そうだったのかもね? ただまあ、あの場面は、要は彼は自分たちの方が僕たちより上だと思っていた、ということでさ(笑)。

■ええ。でも誤解を招いている気もする映画です。あなたご自身もカメオ出演なさっていましたが、せっかくのこの機会に訂正したいところなど、あります?

J:まあ、「半分くらいまでは本当」という箇所は多い映画だよね、うん。ただ、僕もあの映画はほんと大好きなんだ。あの映画がやってのけたのは〈ファクトリー〉というレーベルの気風を捉えてみせたってことで、それはなんだったかと言えば、「誰ひとり自分たちが何をしているかわかっちゃいなかった」で。

■(笑)。

J:誰もがとにかくちょっと楽しい思いをするためにやっていたし、そのスピリットをあの映画は本当によく捉えている。さまざまなちょっとした逸話等々が含まれているし、その多くは事実だよ。ただ、なんというか、(笑)それらをあの映画はもっとユーモラスに見せていた、と。でもほんと、かつての僕たちはあんな感じだったからね、とにかく面白がって楽しんでいただけ(笑)。さんざん笑い合っていたし、そこまで真剣じゃなかった、みたいな。

■なるほど。でもACRに関してでいいので、あの映画の真実ではないところを語ってもらえますか?

J:いや、とくに「これは真実じゃない」と言うつもりはないよ。でもまあ、そうだなあ、いくつか……ほら、トニーが……(苦笑)僕たちの脚に日焼けローションを塗りたくる場面があるよね?(訳注:ACRのトレードマークでもあったサファリ・ルックのショーツ姿のメンバーの白い脚を健康的に見せるためにトニー・ウィルソンが楽屋で小麦色のローションを塗る場面)

■(笑)あれは笑えます。

J:でも、あれはトニーじゃなかった。女の子の一群が、トイレでローションを塗ってくれたんだ(笑)。だから、それくらいの軽い違いで……。

■起きたことの本質そのものは変わっていない、と。

J:そういうこと。

■あの映画のなかでトニー・ウィルソンは盛んに「ジョイ・ディヴィジョンはロブ・グレットンのバンドだが、ACRは自分のバンドだ」と主張しますけど、あれは?

J:ああ、あれは本当だよ。最初の何年か、トニーが僕たちのマネジメントをやってくれたから。彼は僕たちのマネージャーだったし、僕たちをニューヨークまで連れて行ってくれたのは彼だったからね。彼の母親が亡くなり遺産が手に入って、そのお金でアメリカに飛ばしてくれた。だからなんだ、ニューヨークでアルバム(『To Each…』/1981)をレコーディングできたのは。

■初のアメリカだったでしょうし、さぞや素晴らしい体験だったでしょうね。

J:その通り。あれはすべて彼のおかげだったし、トニーは僕たちにぞっこんで。だから僕たちは「彼のバンド」だった、と。言うまでもなく、彼はマネージャー業には向いていなかったわけだけど。

■(苦笑)ビジネスの感覚には欠けていたみたいですね。

J:っていうかビジネスマンですらなかった。だから彼はとにかく、ひらめきのアイディア人だったってこと。で……僕が〈ファクトリー〉で好きなのもそこだったんだよな、あのレーベルに関わっていた連中はみんなほんと、「レーベル・ビジネスを立ち上げて儲けよう」っていう観点からはじまっていなかったから。僕たちとおんなじで、〈ファクトリー〉の連中はミュージシャンみたいだった。クリエイティヴな面々で、面白可笑しいことをやろうとしていた。ほんと、初期〈ファクトリー〉はちょっとしたファミリーだったんだよね。所属バンドも若かったし、年代的に言っても、お互いライヴァル意識を抱いてはいた。

ただ、と同時に同胞だという感覚もかなりあって。というのも、「〈ファクトリー〉のバンド」として一緒にライヴをたくさんやったから。ジョイ・ディヴィジョン、ACR、ドゥルッティ・コラム、セクション25、OMDの顔ぶれで「ファクトリー・ナイト」としてパッケージ・ツアーもやった。だからそれが、僕たちにちょっとした……そうだな、所属意識をもたらしてくれたんじゃないかな?

っていうか、〈ファクトリー〉のそもそものはじまりが零細家内工業みたいなものだったわけで。たとえば(〈ファクトリー〉の第一リリースである)『A Factory Sample』(1978)にしても、バンドの連中も実際にあれを何千枚か手作りするのを手伝ったんだし。そのぶんワクワクさせられたし、そこは楽しい要素だった。だからほんと、レーベル初期はエキサイティングだったね。で、それからちょっとした成功が訪れることになって──イアンが亡くなったときに、かなり変化が起きたと思う。あのあたりから、お遊びではなく、もっとシリアスになっていったっていうかな(軽く嘆息)。彼の死は、とても多くに影響したと思う。

あの映画がやってのけたのは〈ファクトリー〉というレーベルの気風を捉えてみせたってことで、それはなんだったかと言えば、「誰ひとり自分たちが何をしているかわかっちゃいなかった」で。

■まず、ACRのごくごく初期の話から聞きたく思います。あなたたちが結成されたのはマンチェスターのFlixtonとされていますが──

J:(苦笑)僕たちがバンドをはじめたのはフリクストンではなかったよ!

■そうなんですね。ちなみにそのフリクストンは大まかに言えばどんな土地柄のところなのでしょう? 大マンチェスター圏の南西部のエリアですよね。

J:うん、ストレットフォード区(トラッフォード)の街だ。ただ、バンドの結成はフリクストンでじゃなかったんだ。シンガーだったサイモン・トッピングはフリクストン出身だったし、ピーター、ピート・テレル(G/エレクトロニクス)はその近くのアームストン(Urmston)出身で、その意味ではACRの起源はあのエリアだった、と言えるけれども……人びとはよく、ACRを(苦笑)ウィゼンショウ出身と言うこともあってね。というのも、僕たちのドラマーのドナルド(・ジョンソン)はウィゼンショウ出身だから。というわけで、うん、そうやっていろんな情報が混ざってしまっているけど──きっとどこかの時点で、僕たちの歴史について本を一冊書く人が誰か出て来るんじゃない? ハッハッハッ!

■なるほど。ややこしいみたいですね。

J:でも、グレイトな話はたくさんあるんだよ(笑)!

■あなた自身はどんな少年時代を過ごされたのでしょうか?

J:僕の子供時代?

■はい。たとえば、JD/ニュー・オーダー絡みの記事や本で、サルフォード出身のバーニーは「自分の子供時代のサルフォードは陰鬱で寒々しくて」みたいなことをよく言っていますが。

J:(苦笑)ああ、うんうん。

■あなたはどうだったんでしょう。少年時代のあなたはフットボール(サッカー)に夢中だった、と話している海外記事を読んだ記憶がありますが。

J:そうだね、僕はフットボール小僧だった。

■その頃は音楽よりフットボールにもっと入れ込んでいた?

J:いや、音楽ももちろん好きだったけど、自分で音楽を演奏するというほどまでにはまだのめり込んでいなかった。僕の伯父はフットボール選手だったんだ。だから伯父の志しを継いで、11歳から17歳までマンチェスター・ユナイテッドで、MUSC(Manchester United Supporter’s Club)の学童訓練チームでプレイしていてね。だから子供時代はフットボール一直線だった。ところが17歳のときにくるぶしに大怪我をしてしまって。

■フットボール人生がそこで終わりを迎えたんですね。

J:そういうことになる。でも、いまの自分からすればかなり「ああなってくれてよかった」、みたいな(笑)。それでも当時の自分にとっては大ショックだったし、そこから1年後にACRに参加した。ACRは僕にとって最初のバンドだったんだ。

■時期的に考えてみて、それ以前に地元のアマのパンク・バンドで軽くプレイしたことはあったんじゃ?

J:ノー、それはない。ACR以外のバンドでプレイしたことはなかったよ。ただ、僕は当時……君は知ってるかなぁ、ジルテッド・ジョンってバンド(訳注:ノヴェルティ/パンク・パロディ・アクト。1978年にシングル「Jilted John」をヒットさせた)がいたんだけど?

■(笑)はいはい、憶えてます。

J:あの「Gordon The Moron」と、僕はハウスシェアしていたんだ(訳注:「ゴードンの低能野郎」は“Jilted John”に登場するキャラで、ガールフレンドに振られた主人公ジョンの恋敵。ここではバンドの『トップ・オブ・ザ・ポップス』出演時にステージでゴードン役を演じた人物を意味すると思われる)。あそこらへんの連中とはマンチェスター・ユース・シアター経由で知り合いでね、ジルテッド・ジョンのシンガーだったグレアム・フェロウズのことも知っていた。実は、グレアムは僕たちがシェアしていたあの家の居間のソファであの曲を書いたんだ(笑)。

■(笑)そうだったんですか!

J:(笑)僕たちはラシュロームでハウスシェアしていて、家の住人の共通項はみんなマンチェスター・ユース・シアターに参加していたってことで。それに〈レイビッド・レコーズ〉の連中も僕は知っていた(訳注:〈Rabid〉はマンチェスターのインディ・レーベルでマーティン・ハネットのプロデュースしたジルテッド・ジョンのシングルをリリース)。僕はまだとても若かったし、あの面々のなかでは最年少のひとりだったな。ほんの17歳で、あの手の連中とつるんで遊んでいた。もっとも、当時の僕はミュージシャンじゃなかったけどね。音楽を演奏してはいなかったし、とにかく……自分をやや見失っていたんだと思う、フットボールの夢が消えてしまったところで。

そうするうちに、ACRがピップスって名前のディスコで演奏するのを観てね。ピートとサイモンのふたりだけで、演奏後に彼らとお喋りした。そしたら何ヶ月か経って通りでサイモンにばったり出くわして、「バンドの方はどんな調子だい?」と尋ねたら、彼は「ベース・プレイヤーを探してるんだけど」と返してきて。僕はたまたまベースを持っていてね、ただし、演奏はできなかったんだけど。そんなわけで、その2日後にはバンド・オン・ザ・ウォールって会場で彼らとギグをやっていたっていう。

■(笑)たった2日後に?

J:うん、リハを1回やって、2日後には本番。それで決まり。だからそれくらい、僕たちの能力には限界があったってことだよ。だけど、実はそれが僕たちの魅力でもあったんだと思う。演奏の腕前はほんとどうしようもなかったものの、僕たち3人が合わさることで何かしら興味深いサウンドを生み出していたし、そこからほんの2、3週間後にマーティン(・モスクロップ)が加入したしね。彼はそれ以前に他のバンドでプレイしていたんだけど、彼のバンドが出演した同じ晩にバンド・オン・ザ・ウォールでACRのライヴを観て。で、僕たちもマーティンのバンドを観たんだけど、そのときの彼のファッションが僕たちとまったく同じ、モッズ・スーツ姿でさ(苦笑)。バンドの方はグラム・ロックっぽい見た目で、彼はなんだか浮いてた。

というわけで彼は僕たちのバンドに参加することになり、4ピースとして6、7ヶ月間プレイして、そのあたりだったね、〈ファクトリー〉とのシングルをやったのは。ドラマーがいない状態で作った、1枚目のシングルだ。で、ドナルド(・ジョンソン)が入ってくれて、そこからだったんじゃないかな、バンドが本格的に伸び始めたのは? というのも、僕たちはインダストリアルっぽいサウンドをやっていたわけだけど、そこにファンキーなドラム・サウンドが加わったことで──途端にふたつがハマった、うまくいった。あそこからはじまっていったね、ほんと。

僕はフットボール小僧だった。僕の伯父はフットボール選手だったんだ。だから伯父の志しを継いで、11歳から17歳までマンチェスター・ユナイテッドの学童訓練チームでプレイしていてね。だから子供時代はフットボール一直線だった。ところが17歳のときにくるぶしに大怪我をしてしまって。

■あなたが加入する以前のACRはサイモンとピートのデュオだった、と。

J:うん。

■当時の彼らはどんなバンドでしたか? インダストリアルなパンクというか、ノイズと騒音だけ、とか?

J:(苦笑)いやいや、とても興味深いものだったよ。サイモンがベース、ピートがギター担当で、それにサイモンは友人が作ってくれた「ノイズ・ジェネレーター」なる呼び名の小さな箱も使っていて。要はオシレーター(発振機)で、つまみをひねると(耳ざわりな電子音を真似て)イ・イ・イイィィ〜〜イィ〜ン……みたいなノイズが出て(笑)。たしか3曲、“The Thin Boys”とかを演奏したんじゃなかったかな? 僕が参加したリハーサルでも“All Night Party”に“The Thin Boys”、“Genotype/Phenotype”をやったし、それにレコーディングせずに終わった“Intro Talking”っていうトラックもあって。だけどあのトラックは、後にアルバム『Mind Made Up』(2008)収録の“Teri”になっていった。というのも、僕はまだあの1回目のリハーサルの模様を録ったテープを持っていて……実家、母親の家にしまってある(笑)。だからいま言った4曲が残っているし、あのテープはいつかディジタイズしなくちゃね。人びとがあれを聴くのに興味を持つ日がいずれ来るかもしれないし。

■あなたにとっての大きな音楽的な影響はなんでしょう? バンドでプレイしはじめた頃に大きかったのは?

J:まあ、ピートとサイモンは……ピートがとくにそうだったけど、彼はブライアン・イーノにハマっていてね、とりわけ『テイキング・タイガー・マウンテン』(1974)と『ビフォア・アンド・アフター・サイエンス』(1977)の2枚に(編註:バンド名は『テイキング・タイガー・マウンテン』収録の“The True Wheel”の歌詞の一節から取っている)。『ビフォア・アンド・アフター・サイエンス』に“No One Receiving”という曲があるけど、あれを聴くと“Do The Du”(編註:初期の代表曲。がちょっと聞こえると思う。ハッハッハッハッハッ! “Do The Du”の歌詞を書いたのはピートだったし、あれは……たしか、ドナルドが加入する前にできていた曲だったはずだ。でも、彼が後からドラム・パートをつけ足してくれて。ドラム部が入るまで、ライヴであの曲はやらなかった。とにかくまあ、最初の頃の僕たちはブライアン・イーノにザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、クラフトワークあたりを聴いていたね。

ただ、ラッキーだったのは──僕たちはパンク・バンドになるつもりはなかったんだ、バンドがはじまったのはたしかにパンク期だったけれども。ある意味、あの当時は誰もがパンクの後に続こうとしていたと思う。でも、77年にパンクはまだ本当の意味でマンチェスターに達していなかったし、人びとが「パンク・ミュージシャンはいわゆる“ミュージシャン”ではなく、立ち上がって自分たちで何かやっている連中だ」という事実を理解したのは78年頃のことで。おかげで非ミュージシャンな連中の多くにインスピレーションがもたらされたし、彼らに「自分も試しにやってみよう」という気を起こさせたっていう。僕たちはまさにそういうクチだった。誰ひとりちゃんと楽器を弾けなかったし、それでも何かやりたいと思っていた。最初の頃はドラマーすらいなかったし(苦笑)、とにかく3人で興味深いサウンドを出していただけ。その意味で、あの頃の僕たちはスロッビング・グリッスルみたいな連中に近かった。ドラムレスだったし、あの手のインダストリアルっぽいサウンドに引き寄せられていたし。うん、いまあげたような名前、VU等々が大きかったな。

それでも、僕たちは他にも……だから、僕はあの頃どこのクラブに行ってもかかっていたノーザン・ソウルを聴いて大きくなったわけで。マンチェスターはダンスが本当に大きい土地柄だし、ウィークデイは働いて、週末になると金土の晩は踊りに繰り出す、と。誰もに「自分のお気に入りのダンス・ミュージック」があったし、言うまでもなくディスコ・ブームが訪れ、それに続いてパンクが到来し……だけどそのパンクにしても、レゲエおよびダブ・ミュージックとの連携は非常にディープなものだったんだ。僕たちのプレイした会場の多くも、パンク・バンドが出演し、詩人ジョン・クーパー・クラークが出て、レゲエ・バンドも出るって感じだったしね。そのグレイトなところというのは、本当に混ぜこぜだったってことで。

だから、ギグを観に出かけると、ダブ・ミュージックにパンク、ダンス音楽を耳にすることになる。それらすべてがミックスされていて、すごくよかった。だからあれは、いわゆる「アフター・パンク」の結果だったし、当時はニュー・ウェイヴと呼ばれていた。本当に色んなものが許容されていたし、それくらい人びともオープンで心が広くて。とにかく自分たちにプレイできる場があること、それをみんながエンジョイしていた。大会場ではなく、スモール・タウンにちらばった小さな会場がたくさんあったし、小規模なレーベルもたくさんあったんだ。

(編註:1982年のサード・アルバム『I'd Like To See You Again』を最後にバンドを脱退するオリジナル・メンバーのサイモン・トッピングは、ハシェンダでシカゴ・ハウスを──UKにおいてもっとも早く──スピンしたレジデントDJのマイク・ピカリング率いるバンド、クアンド・クアンゴに加入。これがやがてUKで最初期のハウス・プロジェクト、T-COYへと発展する)

彼はブライアン・イーノにハマっていてね、『ビフォア・アンド・アフター・サイエンス』に“No One Receiving”という曲があるけど、あれを聴くと“Do The Du”がちょっと聞こえると思う。とにかくまあ、最初の頃の僕たちはブライアン・イーノにザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、クラフトワークあたりを聴いていたね。

■そんな小さなレーベルのひとつが〈ファクトリー〉でした。ACRは〈ファクトリー〉がリリースした最初のバンドなわけですが、トニー・ウィルソンとはどのように出会ったのでしょう?

J:あれは、ジョイ・ディヴィジョンのマネージャーだったロブ・グレットン、彼が僕たちがバンド・オン・ザ・ウォールで演奏するところを観てね。彼ら(トニー・ウィルソン、アラン・エラスムス他)は〈ファクトリー〉をはじめたばかりのところで、ロブ・グレットンがトニー・ウィルソンに「あのバンドを絶対にラッセル・クラブに出演させろ」と進言して。ヒュームにあったラッセル・クラブという会場で、〈ファクトリー〉は毎週木曜にイヴェント・ナイトを主宰していたんだ。というわけで、バンド・オン・ザ・ウォールでの僕たちのギグを観たロブが、僕たちをラッセル・クラブに出せとトニーに言ってくれて。それでトニーも僕たちを観ることになったし、ギグの後にトニーが楽屋に来て、「シングルを1枚やろう」と提案してくれた。で、その後でトニーは僕たちのマネージャーになったっていう。ハッハッハッ!

■ドナルド・ジョンソン(Ds)加入後、「Shack Up」(編註:USファンク・バンドの1975年のヒット曲のカヴァー。まさにポストパンクとノーザン・ソウル文化との交差点)のあたりからすぐにファンク・サウンドを表現しますが、ファンクはその後のACRにとってトレードマークにもなります。あなたがファンク・サウンドに拘っている理由は何なんでしょうか?

J:思うにそれは、さっきもちょっと話したけど、僕たちがノーザン・ソウルを聴いて育ったからだろうね。とくにジェイムズ・ブラウン。彼の影響は巨大だったし、何せ彼はものすごくファンキーな人なわけじゃない(笑)? 要するに、彼の音楽を聴いているとじっとしていられなくなる、そこだよね。“Get On Up”や“Sex Machine”といったレコードをかければ、その人間が誰であってもみんな、ビートに合わせて足踏みせずにいられなくなる(笑)。うん、すごくシンコペーションが効いていて、ファンキーで……で、さっきも話したように、僕たちはああいうファンキーな音楽はずっと好きだったんだ。

ただ、実際に自分たちが演奏していたのはこの、インダストリアル調の(苦笑)、ヘヴィなノイズだったわけで。4人編成になってから6、7ヶ月くらいの間、6、7曲から成るセットをずっとやっていたのは憶えている。で、ドナルドが参加したときに彼に言ったのは、「このセットに合わせてドラムをやってくれない?」だけだったし、(苦笑)それで決まり、だった。基本的に彼は既存の楽曲に合わせてドラムを叩いたわけだけど、ばっちりで。聴き返して、「おおっ、最高じゃん!」と。(ドラムが加わって)実にパワフルな響きになった。

というわけで、僕たちはしばらくの間そんな風に演奏していたわけだけど、どうだったかと言えば──だから、ドナルドが参加する以前の僕たちは、ドラマーがいなかったから4人全員がリズムを弾いていたし、そのせいで空間を音で埋め尽くしていたわけ。ところがドラマーが参加したところで、ある意味、僕たちの側は演奏するのをやめたっていうか(笑)。というのも、ドナルドがリズムを維持してくれるんだし、彼がプレイしてくれれば、僕たちが音空間をすっかり埋める必要はないじゃないか、と。とくにそれは、“Forced Laugh”みたいなトラックに当てはまる。ああいった楽曲群を聴けば、ドナルドに何もかも任せて、僕たちは実質何もやっていないのが分かるよ(苦笑)。で、あれが僕たちの音楽的な発展だったんだ。ドナルドのファンキーなドラム・プレイももちろんあったけれども、僕たちの方もこう……おかげで、それまでとは違うやり方でプレイするようになれた。ほんと、僕たちのスタイルはああやって出て来たんだ。

でも肝心なのは、人びとは「あれこれ考えた上でああなったんだろう」と考えるだろうけど、そんなことはなくて。とにかく僕たちはリハーサル部屋に入り、演奏をはじめ、そこで浮かんだいいアイディア、そしてグルーヴとに沿ってとにかく続けていっただけだよ。

i

photo : Kevin Cummins

photo : Kevin Cummins マンチェスターに来たときACRを訪ねたグレイス・ジョーンズといっしょに。

僕たちがノーザン・ソウルを聴いて育ったからだろうね。とくにジェイムズ・ブラウン。彼の音楽を聴いているとじっとしていられなくなる、すごくシンコペーションが効いていて、ファンキーで……で、僕たちはああいうファンキーな音楽はずっと好きだったんだ。

■2000年代初頭にポストパンク・リヴァイヴァルがあって、そのなかでとくに初期のACRの音源が再評価されました。

J:(笑)ああ、人びとももっと僕たちを意識するようになったね。

■おかげで若いファンもACRを発見しましたし、〈Soul Jazz〉が編集盤『Early』(2002)をリリースし、最初のカセットテープ作品『The Graveyardされしました。あのときはどんなお気持ちでしたか? 「パンク・ファンクのオリジナルのひとつ」と改めて見直されたわけですが。

J:何であれ、評価してもらえるのはとても嬉しいことだよ。まったくねえ、我ながら信じられないよ、もうそんなに昔の話だなんて……。いや、でも、認識してもらえるのは本当に嬉しいことで。そうは言いつつ、ACRはいまだに音楽をプロデュースしているわけだし。だから……僕たちは常に前進し続けてきたってこと。同じ地点に留まることはまずなかったし、思うにそれだったんだろうな、人びとがたまに僕たちをミスることもあったのは。ACRは同じ場所に長く留まるってことがなかったから(苦笑)。初期のインダストリアル・サウンドも長く続けなかったし、そこからあのパンク・ファンク調をやりはじめ、その後にはジャズっぽいことをやり出して(笑)。聴き手からすれば「何これ?」、「どうなってるの?」ってもんだよ。彼らの反応は当然「わかんない」だし、「とにかくこっちの好きなことをやってよ」と求めてくるわけだけど、それだけは僕たちは絶対にやらなかった。僕たちは常にトライしていたし……だからなんだろうね、やっていてACRがずっとおもしろかったのは。

■もしかしたらそれが、ACRが他の同期のバンドやレーベルメイトの多くよりも長続きしてきた理由のひとつかもしれません。

J:いや、そうなったのは……バンドとして存続していくのって、本当に難しいことだからだよ。僕たちはある意味、運がよかったんだろうな。はじめのうちはトニーがマネジメントを担当してくれたけど、その後の僕たちは実質自分たちでマネジメントをこなしていた。おかげで早いうちに知ることになったんだ、この業界がどんな風に動いているか、レコードをリリースするにはどうすればいいか云々を。というわけで、〈ファクトリー〉を離れた時点で、正直僕たちはバンドとして終わっていてもおかしくなかった。ところが僕たちにはまだレコードを作る意思があったし、ギグも続けていて。それでマネージャーをつけて、〈A&M〉と契約した。メジャー・レーベルと契約することにしたんだ。

■たしかその頃、ご自分たちのスタジオ「SoundStation」を設営しますよね? そこもいい判断だったと思います。

J:その通り。だから基本的に、〈A&M〉と契約したおかげでスタジオを手に入れることができるようになった。自分たちで音楽をプロデュースする「場」を持てたということだし、イコール、レーベルは必要ではなくなる、と。自分たちで物事を始められるし、〈A&M〉から出たアルバム『acr:mcr』(1990)は、本当の意味で自分たちで作った最初の作品だった。制作費を出す者はいなかったし、自分たちのスタジオで、自腹を切って作った。僕たちが〈A&M〉にあのアルバムをリリースさせたんだよ、というのも向こうは出したがっていなかったし(苦笑)。

■意図的にではないにせよ、あなたがたは常にインディペンデントさを、自給自足を目指していたようですね。

J:ああ。それにもうひとつ大事なのは、実際に〈ファクトリー〉を離れることになった際に──彼らは借金を山ほど抱えていたから(苦笑)、その代償として僕たちは自分たちの音源を持って出て行けたんだ。だから、僕たちの音楽作品のすべて、と言っても〈A&M〉時代の作品は契約の一部だから除くけれども(笑)、音源の権利はすべて自分たちで所有している。それができたんだから僕たちはとても運がよかった。

というわけで、僕たちの手元にはすべてのマスター音源やマルチ・トラック群、1/4インチのマスター・テープ等々があるし、それらをみんな自分たちでディジタル音源化していった、と。それを最初にやったのは、〈クリエイション〉が僕たちの旧作を再発したときだったんじゃないかな(訳注:〈クリエイション〉による1994年のCD再発)。で……あー、いま、何を言おうとしたたんだっけ? ど忘れしてしまったな……

■(笑)無理なさらず。

J:ああ、だから、23スキドゥーみたいな、いわゆるパンク/ポストパンク系のバンド群はみんな……いや、彼らもきっと、まだ活動を続けているんだと思うよ。実際、あの手のバンドのいくつかはいまも、たまにギグをやっている。ただ、とにかく、とても難しいことなんだ、バンドを続けていくのは。家族がいれば大変だしね、音楽活動は定期収入ではないから。ニュー・オーダー/ジョイ・ディヴィジョンのように運よく大成功を収め、ファンの数も巨大じゃない限り、バンドを維持し続けるのは難しい。で、自分たちはとにかく踏ん張り続けたっていうのかな。自主プロデュースで、僕たちなりのもっと小規模なやり方で活動を続けてきた。

ラッキーなことに、〈ミュート〉は素晴らしい仕事相手でね。彼らは僕たちのバンドのことを本当に理解してくれていると思うし、〈ミュート〉の旧作再発の仕事ぶりもとてもよかった。彼らがあの『ACR:SET』の編集盤をまとめた手法にしても、あれは一種、僕たちのやってきたライヴのセットを反映するような内容だったわけで。だから、僕たちはライヴ活動をストップすることはなかったんだよ。常にライヴで映えるバンドだったし、ライヴのよさで名を馳せるようになって。バンドはまだ生きているってことだし、「じゃあひとつ、アルバムを出そうじゃないか」と僕たちも思ったっていう(笑)。「レコードを1枚やってみようよ」とね。で……うん、新作には僕たちもとても満足している。シングルは今日(9/10)発売だし、アルバムは9月25日に出る。また日本にぜひ行きたいよ、ハッハッハッ!

■COVI-19状況が落ち着けば、またきっと行けるでしょう。

J:ああ、そうだよね。まったく悲惨な話だ。あれはこの業界を破壊しつつある。とりわけ小規模の会場がそうだし、というか誰もに影響が及んでいて。何千人もの人間にダメージを与えている。

■それまでコンスタントに作品を出していたACRですが、90年代後半になってから新作が途絶えますよね。バンドにとってどんな時期だったのでしょうか? メンバーが家庭人になったことでの休息期だった?

J:ああ、それもあった。でも、ああなったきっかけで大きかったのはロブが亡くなったときだったね。僕たちはあの頃ロブ・グレットンの〈Robs Records〉に所属していたし(編註:ロブのレーベルからは1992年にリズミックな躍動を持った『Up in Dowsnville』、1996年にはトリップ・ホップを取り入れた『Change The Station』をリリース)、彼が亡くなったとき(1999年)の僕たちはこう、「ああ、なんてこった、これでおしまいだ……」みたいな。作品を出すレーベルがなくなってしまった、と。

それにメンバーも全員家庭持ちになったりいろいろとあったし、ここらでいったんブレイクをとろうということになって。それでも、いずれまた集まって何かやることになるだろう、そこは自分たちにも分かっていたけどね。だた、そうだな、7、8年近く、僕たちは休止期間に入っていた。ところがその間に〈Soul Jazz〉がコンピ『Early』をまとめて、僕たちにギグを依頼してきたんだ(笑)(訳注:ロンドンのElektrowrerkzでの2002年のギグ。前座はACRの大ファンだったアンドリュー・ウェザオール)。で、こっちはもう「うわ、まいったな、どうしよう??」みたいな(笑)。

■(笑)。

J:でもはっきり憶えているよ、そこでどうしたかと言えば、エイブラムス・モス・センターっていう、マンチェスターにあるスタジオ兼コミュニティ・カレッジみたいな施設に入ってね。マーティンはあそこで教鞭をとっていたから、そのコネでスタジオを使わせてもらえた。で、僕、ドナルド、マーティンの3人でスタジオに入り、「さて、どうする?」と。そこで“Do The Du”をプレイしてみたんだ。あの曲は、フーッ、そうだな、25年くらい? ずいぶん長いこと演奏していなかったけど、実際にプレイしてみたらファンタスティックな響きで。僕たち自身「ワオ、こりゃ最高だ!」と思った。

そんなわけで……まあ、〈Soul Jazz〉から頼まれたとき、僕たち自身ギグをやれるかどうか半信半疑だったんだ。だからああやって3人で集まってリハをやってみたし、でもその結果、これはイケるという手応えがあって。本当にいいサウンドが出たし、それであのギグをやった、と。あれは2002年のことだったけど、以来、僕たちはまたギグをやり出すようになって。で、あの経験は本当に素晴らしかったけれども、と同時に……さっきも話したけど、僕たちは常に前に進んでいるわけじゃない? 『The Graveyard〜』に『To Each…』曲をプレイしたけど、僕たちは前進している。僕たちのオーディエンスもよく言うからね、「こっちは発売されたばかりのアルバムを聴いてるところなのに、バンドはもう次のレコードをライヴで演奏してる」って。クハッハッハッハッ!

■そうやって初期の音源が再評価されるいっぽうで、〈A&M〉時代のハウス・ミュージックの影響を取り入れた『Good Together』(1989)や『acr:mcr』も当時は人気でしたよね。時代によって変化していったACRですが、あなた個人にとって、過去作品で思い入れがあるのはどの作品になりますか?

J:個人的にもっとも満足度の高い作品は『Sextet』。もちろん、あれ以前の初期作品も気に入ってるけどね。僕たちがマーティン・ハネットとやっていた頃の、たとえば12インチ『Flight』なんかは最高だと思う! あのシングルだろうなぁ、マーティン・ハネットとACRとの結合が本当にうまくいったのは。だけど『Sextet』は自分たち自身でプロデュースした最初の1枚だったし……(苦笑)いや、何も「自分たちで作ったから好きだ」って言いたいわけじゃないんだよ。ただ、あの作品には独自の要素があって。さっきも話したように、あのアルバムをレコーディングするのに1ヶ月しかもらえなかったし、スタジオに入る前に3曲しかできていなかった。だから、制作期間1ヶ月で3曲からアルバムを作ることになったし、それ以外はスタジオのなかでのジャムから成る作品だった、と。だからだと思う、あの作品にああいう響きがあるのは。本当にフレッシュだし、他とはすごく違う響きがある。あの作品が出たとき、人びともやや虚をつかれて当惑したんだ。ほら、(笑)『24アワー・パーティ・ピープル』に、僕たちがハッシエンダ(のオープニング)で演奏する場面があるじゃない? で、誰かが「こいつら、ウィゼンショウ発の最初のジャズ・バンドじゃねえか」みたいなコメントをするっていう。

■(笑)はいはい。

J:(苦笑)。だからそれくらい、あの当時は理解してもらえなかったっていう。ところが、何年か前に再発されたところで、あのアルバムは「革新的なアルバムだ」云々の新たなステイタスを獲得したわけで。うん、自分がいま聴いても、あのアルバムは「ACRのなんたるか」を捉えていたなと思う。それにマーサ・ティルトンの歌唱、彼女の声も、人生の儚さみたいなものを実によく捉えていたと思うし、うん、あのアルバムは本当に好きだね。

■『ACR ロコ』は、冒頭にも言いましたが、これまでの集大成的なアルバムだと思いますし、ファンクからシンセポップ、ラテンやハウス、ACRの音楽のすべてが結集されている。とはいえ、“Bouncy Bouncy”や“Always in Love”、“Berlin”のようにメロディが際立っている曲があり、ミニマルな“What's Wrong”やクローザー・トラックの“Taxi Guy”では新境地も見せていると思います。

J:ああ、“Taxi Guy”ね、あれは僕もお気に入りの曲だよ。あの曲はパーカッション部からスタートしたもので、でも、メロディ部を弾いているのはサキソフォン。しかもその上に303が乗っかっているし、「なんだ、これ??」みたいな(苦笑)。だけど、僕からすればそこが抜群なところで。聴いた人間がつい「どういうこっちゃ?」と首を傾げる、「どうも理解に苦しむ」と思う曲だ、という点がね。ハハハッ! でも、かなりいい曲なわけだろ? そういう戸惑いは、僕からすれば素晴らしいリアクションなんだ。あの曲は基本的にはサンバ曲だけど、そこから外れていく要素を後半に加えていって、ベースや303が混じっていって。ところがその上にトニー(・クィグリー)がサックスを被せたら曲のヴァイブがまたすっかり変化して、別物へと変わっていったっていう。うん、あのトラックだね、新作で僕がいちばん好きなのは。

■いくつかの曲で故デニース・ジョンソンも歌っていますね。

J:うん。

■彼女は90年代のACRのメンバーだったし、思い出について語りはじめたら時間が足りないでしょうが、手短かに彼女とはどんな人だったのか喋ってもらえますか?

J:彼女はビューティフルな人物だった。正直、僕たちはいまだに動揺していいるところで……デニースはもうこの世にいない、という事実に対してね。彼女は本当に大きなパーソナリティの持ち主だった。彼女がどういう人だったかと言えば──僕たちで一緒にギグをやるわけじゃない? で、ライヴを終えてツアー・バスに乗り込んだところでも、彼女は演奏した会場のバーのスタッフやセキュリティをやってくれた人たちのことを思いやっている、そういう人だった。だから、彼女はそういう風に大きなキャラ、その場にいる誰もをギグに含めようとする人だったんだ。で……僕はまあ、1985年に歌わされる羽目になったけど、実はシンガーだったことはなくて(苦笑)。

自分は実質、ベース・プレイヤーだよ。歌い手としての役目が突如降り掛かってきてなんとかそれをこなしていたとはいえ、デニースがACRに参加してくれたところで、僕も本当に楽になった。というのも、ライヴの場でお客さんと繫がってくれるのは彼女だったから。彼女のパーソナリティはそれくらい、本当に大きかったし……うん、とにかく、彼女は実にビューティフルな、あったかい人だった。それはもう、彼女の声を聴けば感じるだろうし、それにあの笑顔に目を見ればわかる。ファンタスティックな人だったし、僕たちみんなが、彼女を本当に惜しむだろうね。

でも、実は『ロコ』を録り終えたとき──あの作品のミキシングは早めに済ませていたし、スタジオ時間が余って週末に2回ジャムって、そこで新音源をやりはじめたんだ。で、次のアルバム向けに5曲作っていたっていう(苦笑)。僕たち3人とデニースとの組み合わせでね。

■ぜひ、発表していただきたいです。

J:ほんと、アメイジングな出来の楽曲だよ。あれらは実質『ロコ』向けのセッションの一部ってことになるけど、あれをやった時点でもうアルバム1枚分に足るトラックは仕上がっていたし。だからあの音源は、将来のどこかの時点でACRの次のアルバムの一部を成すものになるだろう、と。

■楽しみです。彼女への追悼という意味でもぜひ。

J:ああ。でも、悲しくもあるけどね。というのも彼女自身は、あの音源が日の目を見るときを僕たちと一緒に楽しめないわけだから……。あれはもう、信じられない完全なショックだった。だって、彼女はバンドのなかで一番若かったからね。彼女は(ACRでは)まだ「ひよっこ」だったんだよ。

デニス・ジョンソンとACR。

デニス・ジョンソンとACR。

■“Get A Grip”はスライ&ザ・ファミリー・ストーンを思い出すんですが、あなたのルーツだったりするんですか?

J:うん、もちろん。あの手の連中はみんな僕たちの音楽的なヒーローだよ、スライ、ジョージ・クリントンにパーラメント/ファンカデリックといった……

■ファンキーな人びとが。

J:そう、ファンキー・ピープル。彼らはみんな、ものすごく大きな影響だった。ドナルドのドラミング・スタイルはもちろんだけど、彼はたくさんのレコードを僕たちに聴かせてくれたし、あの手の音楽を僕たちは山ほど聴いた。で、“Get A Grip”、あの曲はたぶん、さっき話に出た“Taxi Guy”を除けば、今作でいちばん好きな曲だと思う。とにかくシンプルなグルーヴが続いていく曲だし、そこから……っていうか、あれはこのアルバムをやりはじめたときに最初にやった楽曲のひとつで。

ところが、録ったはいいもののその後1年近く放ったらかしで、その段階ではベース/ギター/ドラムだけだった。あの曲にキーボードもヴォーカルも入っていない、そういう状態を想像してもらえばわかると思う。

で、そのままで長いこと放置されていたんだけど、改めてあの音源に取り組むことになった段階で、新たなキーボード・プレイヤー、以前はブラン・ニュー・へヴィーズのメンバーだったマット(・スティール)が参加してくれていてね。で、一緒にあの曲をジャムってみたところ、彼があの曲にメロディをつけてくれて。そこで僕たちも「よし、じゃあヴォーカルをつけよう」と思ったんだけど、ドナルドとマーティンはあそこで別のシンガーのフレイヴァーを入れたがって、それでシンク・ユア・ティース(Sink Ya Teeth)っていうバンドのマリアに歌ってくれないかと頼んだんだ。彼女たちとは去年一緒にツアーした間柄でね。で、彼女に曲を送り「これにヴォーカルをつけてくれないかな?」と。彼女がヴォーカル部を書いて送り返してきて、その上で僕たちが楽曲とヴォーカルを若干アレンジし直して……うん、すごくうまくいったと思ってる。

■ACRは常に新しい血を取り入れている、ということですね。

J:うん、っていうか、バンド外の他の人たちと一緒にやるのって、とても助けになるんだと思う。自分たちのやっていることのなかに、また別の味を持ち込んでもらえるから。キーボードのマットにサックス奏者のトニー、それにデニースにしても、彼らみんながレコーディングに何かを持ち込んでくれる。僕たちがやっているのはそれらを組み入れるってことだし、その結果生まれるのがACRの音楽だ、と。それって、多様さを持たせることになっているんじゃないかな。僕たち3人以外に誰もいない状態でシコシコ音楽をやってたら(苦笑)、音楽が安定して変化のないものになってしまうだろうし。

■ちょっと生気に欠けてしまう、と。

J:うん。だから、『Sextet』にはそういうところがちょっとあったんだと思う。あのアルバムを作ったやり方にはピリッと辛い味わいがあったし、そのせいで他とはかなり違う作品になったんじゃないかと。僕たちは常に知っていたんだと思うよ、重要なパートというのは、他の人たちを助けたり、あるいは他の人たちの能力を借りて、自分たち自身の音楽を彼らに委ねることだ、と。

『Sextet』のオリジナル盤。ポストパンクの名盤で、これはマストでしょうな。ジャケットの粗目の厚紙、それからインサートもいかにも〈ファクトリー〉意匠で格好いいです。

これまでずっと自分の友だったアルバムのひとつに、『ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ』があるね。バナナのジャケの、あれ。うん、あのアルバムは本当に大好きで、常に僕のそばにいた。

■デビューしてから40年余りのあいだ、いい時期も大変だった時期もあると思いますが──

J:(苦笑)。

■あなたを奮い立たせてきた、支えてきたような音楽があったら教えて下さい。

J:そうだな、これまでずっと自分の友だったアルバムのひとつに、『The Velvet Underground and Nico』(1967)があるね。バナナのジャケの、あれ。うん、あのアルバムは本当に大好きで、常に僕のそばにいた。

■どうしてでしょう? VUはいわゆる「洗練された上手いバンド」ではなかったから? 優れたソングライターのいたバンドとはいえテクニック面では荒削りですし、その意味ではパンクやDIYバンドの先駆者だったわけで。

J:そう、その通り。彼らが洗練されていない、そこが好きな理由(苦笑)。だからあのアルバムが好きなんだ。それもあるし……なんというか、とにかく僕はちょっとやぶにらみな作品を選びがちで。ルー・リードの言葉をいつも引用するんだけど、いわく「コードを3つ使っていたらそれはジャズだ」と(苦笑)。彼だってコードは2個くらいしか使っていないわけでさ。で、ACRにしても、初期音源を聴くとコード・チェンジはまったくやっていないのがわかると思う。キーはひとつだけ、と。

そんなわけで僕はいつだって、VUのそういうところが好きでね。それに、彼らのアプローチって、こう……ディストーションとかディレイを多く使っていて、そういう風に奇妙で、ややサイケデリックになるところも僕は気に入った。しかも、彼らはそういったことを他とはちょっと違うやり方でやっていた、そういう感じがあって。思うに、それはドラムのモー・タッカーに負うところが大きかったんじゃないかと。それにもちろん、ジョン・ケイルの弾いたヴィオラの要素もあったし……だから、それらさまざまなエレメントが本当に彼らを、他とはかなり異なる存在にしていたんだと思う。彼らはユニークだった。そこだと思うよ、自分が彼らを好きな理由は。うん、曲ももちろん素晴らしいけれども、彼らのアプローチだね。一種アート的な──そりゃまあ彼らはウォーホルと関係があったから当然だけれども──アプローチだったし、僕が好きなのはその点であり、かつあの、彼らの一種アンダーグラウンドな視点だったと思う。

■おっしゃる通り、VUは「一般的なバンド」像とは違いましたよね。ジョン・ケイルは現代音楽、ルー・リードは職業ポップ・ライターだったこともあり、モー・タッカーのドラムは素人っぽく単純という具合で、妙なコンビネーションだったにも関わらず、それが生きていたわけで。

J:うん。僕もそう思う。いま君の言った一種の奇妙さというかな、それぞれが別の場所から集まって生まれたストレンジさだよね。ロックンロールやファンクといった要素からも彼らは完全に外れていたわけで……初期ACRにも、そういう面が確実にあったと思う。そういう姿勢とパンクな姿勢、僕たちはそれらのアティテュードを音楽に対して抱き続けてきたんだ。要するに、「退屈なものにはなるな」みたいな(笑)。

■最後の質問ですが、昔のマンチェスターの「音楽や生活にいたるまでの文化」にあっていまのマンチェスターが失ったものとはなんでしょうか?

J:それは……ぶっちゃけ、マネーってことだと思うけど。ここのところマンチェスターは本当に様変わりしていてね、ビッグ・マネーが流れ込み、新たに多くのビル/施設etcが建っている。ところがそれらは地元マンチェスター人のためのものではなく、ロンドンに通勤する人びとのためのものでさ(苦笑)。だからまあ、ちょっとロンドン化が進んでいるっていうか。金のある連中がこちらに流入している。

ただ、いまのマンチェスターにもシーンはあると思っているよ。たとえばいまなら、ロンドンでいちばん大きいのはジャズ・シーンらしいし、盛り上がって形になってるみたいだよね。だから現時点ではマンチェスターよりロンドンの方が活況だという風に映るし、それは残念なことだ。というのも、こっちにもたくさんバンドがいて、音楽をやるのに興味がある人間がいまだに多くいるのは僕も知っているから。ただどうも、彼らはそうした勢いを発信していくアウトレットをまだ見つけていないようで。

そうは言っても、小さな自主レーベルはこちらにもいくつか存在するけどね。だから……そうだな、僕はとにかく、次の波がやって来るをの待っているところだ(笑)。

■その前にまず、現在のコロナ危機が沈静化するのを待ちましょう。それが過ぎれば、何かが生まれるかもしれません。

J:(プフ〜ッ! と嘆息まじりで)ああ……うん、コロナのせいで多くがダメになってしまったよね。だから、アンダーグラウンドとまでは言わないけれども、非メインストリームなシーンの形成に関わっている人びとみんな、多くの小型ヴェニューに関わっている連中、そういう人びとはちゃんと存在するし、彼らもライヴを企画するとか、あれこれやりたがっているんだよ。ところがもちろん、現時点ではCOVID-19がそれらの活動に待ったをかけているわけで。うん……でも、僕はヘブデン・ブリッジ(西ヨークシャー)を拠点にするバンドのいくつかと仕事してきてね。あそこには素晴らしい小さな音楽シーンがあって。

■話に聞いたことはあります。いいアート・シーンが育っているようですね。

J:うん、若いバンドがたくさんいるよ。僕がいま関わっているのがThe Short Causewayっていう名前のバンドで、彼らなんてまだ15歳くらいだし(笑)。でも、彼らは実に抜群でね。彼らはハリファックス出身のThe Orilelles(訳注:西ヨークシャーのハリファックスで結成されたトリオ。現在はマンチェスターに拠点を移し〈ヘヴンリー〉に所属)にインスパイアされていて、そのオーリエルズももういくつか作品を発表して好調だ。彼らはある意味「どこからともなく登場した」わけだけど、あのエリアにはザ・トレイズ・クラブ(ヘブデン・ブリッジ)という名のクラブ、そしてザ・ゴールデン・ライオン(トッドモーデン)というパブ会場があってね。数は少ないけれども、そうした会場が音楽をプレイしたがっているキッズに場を提供している。ほんと、物事がはじまるのはそこからであってさ。でも、COVID-19とそれに伴う規制でそうした小さなヴェニューの多くがドアを閉ざしたわけで、うーん、ああしたシーンも失われるのかもしれない……だから、演奏できる場所がなければ若手も苦労するし、一部の才能は消えていくんじゃないかと。でも、たぶん彼らはまた別の何かを生み出していくんだろうね。

■そう思いたいですね。きっと、新たなアイディアが生まれるはずです。

J:ああ、僕もそう祈ってる。何かがここを抜けて出て来るだろう。その意味で僕たちはとても運がよかったんだね、過去にアメリカにも行けたし。ところがいまや、アメリカに行くのもヴィザetcがバカバカしいくらい大変だし、それにいずれブレクジットのせいで欧州ツアーも面倒になるだろう。カルネ等の税関申告手続きが煩雑になり、かつてのようにヴァンに飛び乗って欧州入りしてギグをやる、というわけにはいかなくなる。で、それって本当に、人びとが何かをやる、何かをクリエイトする行為を制限するものなんだよな。だから、若い、これから伸びつつあるバンドが思いつきにまかせてパッと何かやる、いまはそれをやるのがはるかに難しい環境になっていると思う。とてもやりにくくなっている。

■ある意味新作のタイトル『ロコ』は、そんなクレイジーな時代にふさわしいかもしれません。

J:(苦笑)その通り。だからあのタイトルにしたんだと思うよ。でもまあ、誰かから教えられたんだ、スポティファイか何かではメキシコがACRの主要リスナー国のひとつだ、と。ACRのリスナー数の統計ではメキシコがトップらしくて(笑)。それもある意味あのタイトルを考えるのに繫がっていったし、それに『ロコ』という単語はとにかく、トランプだのブレクジットだのなんだの、いま起きているクレイジーなことすべてにふさわしい気がした。うん、僕も思う、いまの時代はクレイジーだと。

で……僕たちは何も、特に政治色の強いバンドではないんだよ。ただ、とにかく(フーッと軽く嘆息して)、アーティスティックで、クリエイティヴで、感性の繊細な人びとにとって、世界はどんどん遠ざかっている、そんな気がする。何もかもが反動的かつ右に向かいつつあるし、「これはやるな、あれはやってはいけない」と人びとを封じていて。僕たちがバンドを始めた頃なんて、止めだてするどころか「ノー、やめるな、どんどんやれ!」って感じだった(苦笑)。はるかに自由な時代だったと思うし、それにコンピュータetcもまだなかったわけで、僕たちはその影響を大きく受けなかった。対していまの若い子たちには、「こうあるべき」みたいなプレッシャーが強くかかっているんじゃないかと思う。ネットに対して、カルチャーと接点を持つ際のやり方に対してね。

だから昔といまではまったく違うわけだけど、それでも僕は、いまの若い子たちだっていまだに、若かった頃の僕たちが抱いたのと同じフィーリングを抱えているはずだと思ってる。ところが残念なことに、そのフィーリングを表現するための「場」が、かつてに較べてはるかに限定されているんだね。

■たしかに。でもきっと新しい方法が出て来るはずです。パンク〜ポストパンクもある意味同様だったんじゃないでしょうか。

J:ああ、うんうん。

■当時の貧しく若い子たちにはあまり行き場がなかったでしょうし、だからこそ彼らはDIYで場を作っていったわけで。

J:そうだよね。僕もそうなるだろうと思っている。