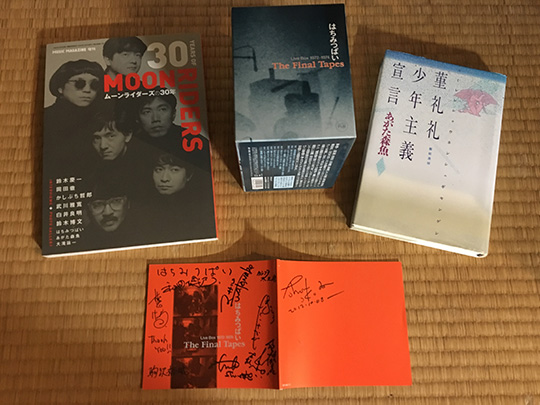

cero、YOUR SONG IS GOOD、二階堂和美、さらにハマケン率いる在日ファンクまでファミリーとなったカクバリズムの15周年を記念してお届けする『ロック画報』28号目にしてとんでもない変化球!

スカート、キセル、イルリメ、片想いなど、すべての所属アーティストを網羅。代表角張渉のロング・インタヴューから各アーティスト・インタヴュー、ディスコグラフィー、関係者対談、貴重な写真もグラビアで。表紙はもちろん本秀康、監修・編集は松永良平、小田部仁。晩秋の15周年記念号、乞うご期待!

《CONTENTS》

■三浦知也による貴重な写真! 巻頭グラビア8P

■角張渉ロング・インタヴュー「カクバリズム・ヒストリー」

■「スタッフ証言集」カクバリズムに初期から関わるエンジニア、デザイナー、映像監督、写真家たちにインタヴューした貴重証言の数々。

■全所属アーティストを、インタヴュー、概論、ディスコグラフィーなどで考察する〈アーティスト・ファイル〉では下記などが登場:

YOUR SONG IS GOOD、MU-STARS / MU-STAR Group、キセル、二階堂和美、鴨田潤 / イルリメ / (((さらうんど)))、cero、片想い、VIDEOTAPEMUSIC、スカート、思い出野郎Aチーム、在日ファンク

■角張渉×磯部涼対談や、スペシャル・ゲストによるカクバリスムについてのインタヴュー

■特典CD(店頭のみの特典音源や廃盤音源、アナログ7インチのみ音源など)

[Track List]

1. YOUR SONG IS GOOD “JACKIE MITTOO”

2. cero “あとがきにかえて”

3. 二階堂和美 “ハッとして! GOOD”

4. MU-STARS “MOVE ON NAP”

5. キセル “足りない心”

6. スカート “いつかの手紙”

7. VIDEOTAPEMUSIC “団地妻”

8. 思い出野郎Aチーム “ミラーボールの神様”

ブリストルのレーベルから出た、Mars89「Lucid Dream EP」。

ブリストルのレーベルから出た、Mars89「Lucid Dream EP」。 後ろ向きなModern Effectのふたり。

後ろ向きなModern Effectのふたり。 彼らのUSB作品の数々。この怪しげなデザインに注目。

彼らのUSB作品の数々。この怪しげなデザインに注目。