手術は「新しいセックス」なのか

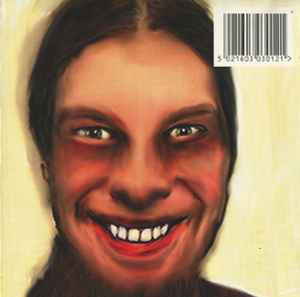

『スキャナーズ』『ビデオドローム』『裸のランチ』『クラッシュ』など、独自の倒錯的な映像表現で世界に衝撃を与えてきた巨匠、デヴィッド・クローネンバーグ。

その8年ぶりの新作『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』。本作の主人公は肉体に新たな臓器が次々と発生、それを公開手術で摘出するというパフォーマンス・アートを行う芸術家です。

本書では監督本人の取りおろしインタヴューに加え、作中に登場するガジェットの設定資料画像、長年にわたりコラボしている映画音楽の大家ハワード・ショアと本作の鍵を握るメイクアップ・アーティストへのインタヴューも掲載。

カンヌ映画祭でプレミア公開され大いに論議を呼んだ原点回帰とも言われる問題作に多角的に迫るとともに、この特異な映画作家の全貌に迫ります!

目次

■巻頭特集 『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』

Cross Review

グロテスクかつ官能的な進化 真魚八重子

「創造的な癌」が導き出すレゾンデートル ヒロシニコフ

Interview

デヴィッド・クローネンバーグ「我々はまだ、人間の身体を理解していない」

設定資料

Interview

ハワード・ショア(作曲家)「デヴィッドとのコラボレーションは私の映画の仕事全てのバックボーンになっている」

アレクサンドラ・アンガー&モニカ・ペイヴズ 鍵を握る特殊メイクアップ・アーティスト

Biography

ボディ・ホラーの五十年 柳下毅一郎

Filmography

クローネンバーグの出発 『Transfer』『From the Drain』 森本在臣

プロトタイプとなる初期長編たち 真魚八重子

医学的かつ現代的で身体に焦点を当てたもの 『シーバース/人喰い生物の島』 伊東美和

たしかなインパクトを残した日本初上陸作 『ラビッド』 山崎圭司

「本物のB級映画」に徹したキャリアの特異点 『ファイヤーボール』 山崎圭司

離婚経験から生まれて怒りの怪物『ザ・ブルード 怒りのメタファー』 上條葉月

偶像破壊としての頭部破壊──人間の頭をぐちゃぐちゃにすることはなぜかくも気持ち良いのか? 『スキャナーズ』 後藤護

マクルーハンの見た悪夢 『ビデオドローム』 後藤護

「スティーヴン・キング原作映画」選手権の上位にランクし続ける傑作メロドラマ『デッドゾーン』 てらさわホーク

『ザ・フライ』が描いた本当の恐怖とは てらさわホーク

「現実」に対する挑戦としての『戦慄の絆』 高橋ヨシキ

「作家であることを証明せよ」――バロウズへの憧憬と反撥 『裸のランチ』 ヒロシニコフ

幻想を愛する 『エム・バタフライ』 児玉美月

工業時代のポルノグラフィ、としての『クラッシュ』 高橋ヨシキ

現実と虚構のあわいを漂うゲーム世界 『イグジステンズ』 山本貴光

混乱する意識のなかで垣間見る母の影 『スパイダー/少年は蜘蛛にキスをする』 真魚八重子

多重に描かれる愛と暴力 『ヒストリー・オブ・バイオレンス』 森本在臣

二つの生を生きる男の哀切な物語 『イースタン・プロミス』 真魚八重子

手堅い歴史描写に潜ませた真にスキャンダラスな要素とは 『危険なメソッド』 吉川浩満

現代アメリカ文学の最高峰、その「ほぼ」忠実な映画化 『コズモポリス』 佐々木敦

ロサンゼルスに幻惑されて 『マップ・トゥ・ザ・スターズ』 上條葉月

COLUMN

変異する音楽――クローネンバーグとハワード・ショア 森本在臣

デザインが形作るクローネンバーグ映画の世界 高橋ヨシキ

日の目を見ないままに終わった企画の数々 てらさわホーク

ボディ・ホラーの現在地からクローネンバーグを探求する ヒロシニコフ

執筆

伊東美和、上條葉月、児玉美月、後藤護、佐々木敦、高橋ヨシキ、てらさわホーク、ヒロシニコフ、真魚八重子、森本在臣、柳下毅一郎、山崎圭司、山本貴光、吉川浩満

【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】

◆amazon

◆TSUTAYAオンライン

◆Rakuten ブックス

◇7net(セブンネットショッピング) *

◆ヨドバシ・ドット・コム

◇Yahoo!ショッピング *

◆HMV

◆TOWER RECORDS

◇紀伊國屋書店 *

◆honto

◇e-hon *

◇Honya Club *

◇mibon本の通販(未来屋書店) *

【全国実店舗の在庫状況】

◇紀伊國屋書店 *

◇三省堂書店 *

◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア

◇旭屋書店 *

◇有隣堂 *

◇くまざわ書店 *

◇TSUTAYA *

◇未来屋書店/アシーネ *

*追ってリンク先を追加予定。