もののけ姫でしょうか? これまた興味深いコラボが実現しました。水曜日のカンパネラとヤイエルが本日正午にコラボ・シングル「生きろ。」をリリース。タイプの異なる彼らが組んだらいったいどんな音楽が生み出されるのか? その答えは下記リンクから。

「K A R Y Y Nã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®

これはおもしろい。〈Maltine Records〉からのリリースもあるプロデューサーの Yoshino Yoshikawa と、グライム~ベース・ミュージックを軸にしつつジャンルレスに活躍の場を広げているMCの ONJUICY が11月7日にコラボレーション・シングルをドロップ。ゲーム音楽由来の電子音とグライムをポップにかけあわせた“RPG”は繰り返し聴きたくなる1曲です。要チェック。

RPG - Yoshino Yoshikawa with ONJUICY

〈Maltine Records〉や〈ZOOM LENS〉でのリリースや、FPM、東京女子流、南波志帆を始めとするアーティストへのRemixを提供する等、Ultrapopを提唱し根強いファンを持つプロデューサー「Yoshino Yoshikawa」と、気鋭UKベース・ミュージック・レーベル〈Butterz〉からのリリースや、最近ではアジアからイギリスをめぐるツアーを成功に収め、mixmagやHypebeastに取り上げられる等、多方面に活躍するMC 「ONJUICY」とのコラボレーション・シングル「RPG - Yoshino Yoshikawa with ONJUICY」が2018/11/7にリリース! 本楽曲はYoshino Yoshikawaが得意とするゲーム・ミュージックからも多く影響を受けたエレクトロニックな質感のサウンドと、Grimeの基礎であるBPM 140をベースにポップにアレンジされた表題曲“RPG”と、爽やかなシンセが印象的且つグルービーな仕上がりとなっている“Green Hill”の2曲が収録されている。また、ジャケットには、 ロンドンを拠点とし、エルメスやコンバース、ビームズ等でも作品を提供しているアートレーター 「Charlotte Mei」が担当している。

RPG - Yoshino Yoshikawa with ONJUICY

1. RPG

2. Green Hill

2018年11月7日 17:00 (日本標準時) 配信開始

価格 : 3 USD

Bandcamp : https://yosshibox.bandcamp.com/album/rpg-ep

Apple Music : https://itunes.apple.com/jp/artist/383575881

Spotify : https://open.spotify.com/artist/21T30ALYp9IYZlvhnGLeos?si=vpWj0kAyR_qIU5kmrZYJQg

Yoshino Yoshikaw

東京在住のプロデューサー。Ultrapopを提唱し、ダンス・ミュージックからポピュラー・ミュージック、アニメやゲーム・ミュージックまで幅広い領域をカバーした楽曲を、ソフトウエアと共にシンセ、ガジェットを駆使しフラットな電子音楽的質感に落とし込む作風は国内外に根強いファンを持ち、これまで東京の〈Maltine Records〉やLAを拠点とする〈ZOOM LENS〉といったレーベルから複数のEP、LPをデジタル・リリース。これまでに、FPM、東京女子流、南波志帆などのアーティストにRemixを提供する一方で、音楽ゲーム「maimai」シリーズや、アニメ『きんいろモザイク』のキャラクターソング提供なども行った。2017年には初となる海外ライブを韓国Cakeshopで行い、盛況のうちに終了。英字新聞The Japan Timesや、OWSLA主催のメディア「NEST HQ」にも記事掲載あり。来年には初となるフィジカル・リリースも計画中。ライブ出演多数。

Official Web Site / Twitter / Instagram / Soundcloud / Spotify

ONJUICY

Grime・Bass・Hip Hopを中心としつつも、ジャンルレスに活動するMC。たまたま遊びに行っていたGrimeのパーティをきっかけに、2015年からMCとしてのキャリアをスタート。最近では、〈TREKKIE TRAX〉からCarpainterに続き、Maruとの楽曲に加え、UKを拠点とする気鋭ベース・ミュージック・レーベル〈Butterz〉からRoyal - Tとのコラボレーション楽曲を発表。上海/香港/ロンドンを拠点とするパーティ・コレクティブYETIOUTからリリースされた「Silk Road Sounds」に参加し、Hypebeastやmixmagに取り上げられる等、世界からも注目を集める。また、新木場ageHaにて開催されている「AGEHARD」でのアリーナMCや、ULTRAを始めとするフェスへの出演、イベント/ラジオ番組でのMC、イベントのレジデント等、その活動は多方面に渡る。Grime MCとしては、BOILER ROOMによる「Skepta Album Launch」や「JP Grime All-Stars」、「Full Circle: Grime In Japan」への出演から名が知られる様になり、英国雑誌mixmagへ、インタビューの掲載もされた。2018年にはロンドン、バンコク、中国へのツアーを実施。国内外多数のアーティストとのコラボレーション楽曲やアルバム・リリースも控えている。持ち前のフットワークを活かした、らしさ溢れるMCはジャンルを問わず様々なビートを乗りこなし、フロアを最高の空間へと導いてくれる。

Official Web Site / Twitter / Instagram / Soundcloud / Spotify

マイナー・チェンジというとパッとしない印象がするのはどうしてだろう。だがスウェーデンのザ・フィールドことアクセル・ウィルナーは、少しずつ少しずつ変化を重ねることでサウンドを多面的なものにしてきた。簡単に気づかれないような変化をアルバムごとに織り交ぜる奥ゆかしいやり方はミニマルの美学とも通じているだろうし、彼のザ・フィールドにおけるコンセプトそのもののように思われる。シューゲイズ・テクノという呼称とともに世界的な評価を受けたデビュー・アルバム『フロム・ヒア・ウィ・ゴー・サブライム』辺りで印象が止まっているひとは、ぜひこの6枚めとなる『インフィニット・モーメント』を聴いてみてほしいと思う。「サブライム」という言葉に象徴されるような単純なカタルシスが影を潜めている代わりに、複雑な快楽のありようが張り巡らされていることに気づくだろう。

このアルバムを何度か聴いて、僕は発表順にアルバムを遡って聴いてみるということをやってみた。すると、本当にちょっとずつではあるが、しかし確実に段階的にシンプルになっていくのである。これはほんのり予想していたとはいえ驚きだった。というのは、そのことはサウンドだけでなく、構成や音色、そして何より感情面においても言えるからである。そのなかで際立っているのはジャケットの色を黒に変えた4枚め『キューピッズ・ヘッド』のリズムの冒険で、大まかに言えばウィルナーのキャリアはこれ以前と以降に分けられるだろう。それ以前のザ・フィールドの音のキャラクター――高揚感、メランコリー、温かみ、叙情性といったものは、いま聴くととても素朴だ。

『インフィニット・モーメント』は前作『ザ・フォロワー』の終盤を引き継ぐようにアンビエントで幕を開ける。ザラついて冷たい長音と重々しい低音が重ねられ、イーブン・キックが入ると次第にビルドアップしていく。そのオープニング・トラック“Made Of Steel. Made Of Stone”はゆったりとしたテンポをキープしながら、仄かにダークなトーンを貫きながら終わる。なにやら不穏な導入だ。続く“Divide Now”は丸みのあるシンセ音のループがグルーヴィーなベースラインに乗ってドライヴするザ・フィールドらしいトラックだが、簡単に快楽の出口を聴き手に与えないまま、抽象的に崩されたドラムンベース風のスネアの打音や微妙に圧迫的なハイハットの連打で入り組んだ構成を取る。音の感触はオーガニックだが、多くの場合でかすかにノイズを含んでおり、ザ・フィールドを特徴づけてきたメロディアスなヴォイス・サンプルのループは厚みのあるシンセ・サウンドの奥のほうでさりげなく導入される(“Hear Your Voice”)。

こうしたデリケートで複雑な音像は、ウィルナーなりに混乱を深めていく世相を反映させたものなのかもしれない……と言うと邪推だろうか。が、「左のもの、右のもの、正しいもの、間違っているもの」という示唆的なタイトルを持つ“Something Left, Something Right, Something Wrong”(ここでの「Right」はおそらく「右」と「正しい」のダブル・ミーニングだ)のシャリシャリとしたノイズの後方に漂うサイケデリアは、ただ心地よく浸るには幾分不安感を伴っている。ミニマル・テクノ、シューゲイズという初期からの要素はいまも担保されているが、アンビエントやノイズが繊細に配合されているいまのウィルナーのトラック群は、簡単に気持ちよくなれない現代のわたしたちの耳に奇妙に馴染む。〈KOMPAKT〉のレーベル・メイトであるGASのここ2作『Narkopop』、『Rausch』辺りと並べて聴いてもいいかもしれない。恐れや不安が混ざりこんだ安らぎがある。

わたしたちはもう、素朴さを簡単に取り戻すことはできない。さりげない変化を続けた結果、かつて透明感に溢れていたザ・フィールドのテクノ・ミュージックはいまや、迷宮のように入り組んだものとなった。そこでは希望とメランコリーがせめぎ合い、どちらかの極に振れることはない……おそらく、もう二度と。だがだからこそ、“Who Goes There”のじわじわと効いてくる反復は単純に抜け出せない深い快楽を与えてくれるのである。

僕なりに意訳すれば、『インフィニット・モーメント』とは「一瞬の永遠」だ。二度と帰ってこないその一瞬に意識と身体を預けること。永劫回帰。メビウスの環。リーインカーネーション。すべては繰り返しているようで、すべての瞬間が違っている。ザ・フィールドの反復の哲学を凝縮したようなタイトル・トラック“Infinite Moment”のダウンテンポ・ループは、変わり続けていく瞬間と取り戻せない時間の流れ、その抗えない真実に対する降伏と祝福のように聞こえる。

ひとは言う。作者と作品とは分けて考えるべきだと。人間としてはクズだが作品は悪くはないという考え方は、ある次元までにおいてはアリだろう。ぼくは作者と作品とを分割する考え方がすべてにおいて通用するとはこれっぽちも思わない。西欧の高慢さを突いた批評家エドワード・W・サイードは、むしろ芸術活動と作者の生涯というふたつの領域は混ざり合って存在すると力説している。ぼくもそう思う。経験が表現とまったく切り離されているとは思えないし、作者と作品とはどこかで繫がっている。そのひとの生き様があってこその作品であり、キャット・パワー(猫力)という名のロック・シンガーの作品は、ショーン・マーシャルというひとりの人間の生き様なしでは考えられない。

彼女の『ムーン・ピックス』を繰り返し聴いたことがあるひとなら、彼女はかつてニューヨークの路上でぐだぐだになって歌っていたんだよという類の風説もほとんど疑わないかもしれないし、彼女の『ユー・アー・フリー』の初回盤に封入されていたポスター(女の子たちが陽光の下、芝生のうえで遊んでいる)を壁に貼ったことがあるひとなら、彼女の歌声は彼女の歌詞以上に雄弁であることを知っているだろう。あの雑な歌い方。感情を押し殺しながら歌われる感情。傷だらけの美しい声。

ショーン・マーシャルは、アトランタの売れないブルースマンの父とやがて離婚する母との貧乏な家庭で育った。学校を中退した彼女はピザ屋でレジを打ちながら、10代後半をその多くの仲間がエイズかオーヴァードーズで死んでしまうようなコミュニティで過ごしている。やがて彼女はアトランタからニューヨークに出た。ギターを手にしたのは19のときだった。そして彼女は路上で歌った。学校から学んだことなどどれほどの役に立ったのだろう。やがてキャット・パワーは生まれ、1994年には再結成したレインコーツの前座で演奏した。たしかに初期のキャット・パワーの音楽性には、レインコーツのファーストとも共通する洗練とはほど遠い粗野なテクスチャーがある。が、と同時に、彼女にはレインコーツにはない深い憂鬱があった。忌まわしい記憶、自棄、悲しみ。『ガーディアン』によれば、マーシャルには、売春婦にならなかったことを誇りに思うと祖母から言われたというエピソードがあるそうだ。

これはいまどき流行らない、カビの生えた古くさいロックの物語だろうか。いいや、恵まれていたとは言えない環境で育った大人による、人生はどこまでも悲しいとわかっていながら希望を胸にしまっている音楽が不要であるはずがない。ぼくはキャット・パワーのようなひとの音楽は、いまこの時代にこそ必要とされているように思えてならないのだ。彼女の10枚目の『ワンダラー(放浪者)』のジャケットには、シングルマザーになった彼女の幼子の顔が見える。いまとなっては彼女はいわゆる“オルタナティヴ・ロック”の大御所のひとりだろうけれど、マーシャルのキャリアは順風満帆ではなかった。うつ病やドラッグおよびアルコール中毒と戦いながらリハビリに通い、彼女はそしてまたいま戻ってきた。

『ワンダラー』は、ポップに飾り立てた前作『サン』とは打って変わって、綺麗さっぱり装飾性がはぎ取られている。それゆえマーシャル本来の魅力が滲み出ている作品ではあるのだが、『ムーン・ピックス』が“救済”だとしたら新作は“回復”のアルバムだ。アメリカ南部の乾いた風が漂うブルースとフォークをベースにした作品で、最小限の音で構成されている楽曲には抜けた感じがあるし、四十路の坂もなかばを過ぎた彼女の声も良い感じで歳を重ねている。1曲目の“ワンダラー”は彼女のアカペラからはじまる。「Oh wanderer (ああ、放浪者)/I been wondering(私は思いをめぐらしている)」。復帰作として相応しいはじまりだ。

ポンゴとアコースティックギターによる2曲目“イン・ユア・フェイス”では、彼女はトランプ政権をこき下ろす。洒落たキューバ風の響きのなか彼女らしいぶっきらぼうな声で歌われるその歌は、浅ましい会社経営者が政府を乗っ取ったようなものだとたとえた信頼できるジャーナリストのひとり、ナオミ・クラインの視線と重なっているように思える。(ぼくが仕入れた現地からの情報でも、トランプ政権は労働者階級の時給を上げて、景気を回復させている。よって下方からトランプを批判することは日本で考えているほど容易ではないかもしれない。まさにワン・フォー・ザ・マネー。試されているとも言える。見せかけの豊かさにそうやすやすと流されないでいられるのは、いま、アメリカにおいては自由を主張する女性たちかもしれない)

とはいえ、『ワンダラー』は政治的なアルバムではない。最初のクライマックスは、ラナ・デル・レイが参加した“ウーマン”だろうが、この曲はありがちなフェミニズムの歌ではない。ラヴ・ソングであり、自尊心の歌だ。マーシャルが成し遂げたものは、個人の感情がときには社会や政治もおよぶということであり、言うまでもなくそれはポップ・ミュージックが成しうる最良のことのひとつだ。もちろん『ワンダラー』を女性の団結の作品と評するのも理解できる。マーシャルの“ウーマン”はジョン・レノンの同名曲とは対極の、男に捨てられた女の歌だ。サッドコアのふたりの女王は、その主題をメロウだがドライなブルース・ロックで表現する。

アルバムの本当のクライマックスは、続く“ホライゾン”から“ステイ”にかけてにある。後者はリアーナの2013年のシングル曲であり、この5年で発表された曲のなかでも傑出したラヴ・ソングのひとつであろう曲だ。アリ・アップをして「自分のやりたかったことすべてやっている」とまで言わしめたリアーナというバルバトス出身のR&Bシンガーは、清楚な女性を賞揚する男性たちからは決して評判の良いシンガーというわけではない。だが、“ステイ”はパティ・スミスにカヴァーされ、いまこうしてマーシャルにもカヴァーされている。心のこもった素晴らしいカヴァーだ。

アルバムの後半は、マーシャルの十八番でもある果てしない夜のためのメランコリックな弾き語りが続く。これをアンダーグラウンドにおいてハードコアに展開しているのがグルーパーなのだろう。そう、彼女も放浪者のひとり。“ステイ”という曲はしかし放浪者としては矛盾めいた感情の発露だ。これは「いっしょにとどまって欲しい」という歌である。いつかいっしょにいられることができなくなることがわかっているからこその「いっしょにとどまって欲しい」ということなのだろう。なんども挫折したとしても夜になればどこでも眠れた若いころと違って、心身のいろいろなところにガタが来る40もなかばを過ぎた人間が心の底からこの曲を歌えることに、ぼくは強いものを感じる。

これは穏やかで、休息としての音楽である。アンカーソングこと吉田雅昭はあきらかに成熟度を増している。ハウスの心地良いテンポとインドの多彩なパーカッションとのコンビネーション。温かく、平和的な音楽だ。井上薫とも少し似ているかもしれないが、アンカーソングはとことんミニマルで、物語性なるものは封じ込めている。まったく気持ち良い響きではあるのだが、なにか別の夢を与えるわけではない。つまり、これはサイケデリックな体験ではない。日常と地続きの音楽だ。ぜひともお試しあれ。こんどの休日に、彼にとって3枚目のアルバムとなる『コヒージョン』を家で聴いて欲しい。

この音楽は、インド音楽を調査して制作された。しかしインド音楽ではない。お香の匂いもしなければ、シタールが鳴っているわけでもない。小刻みなリズムと最小限のメロディによるレイドバック・ミュージックなのである。

ele-kingではこれまで吉田雅昭に二度の取材記事を掲載しているので、彼の詳しいプロフィールはここでは繰り返さないが、簡単には記しておこう。大学を出て彼は、ほとんどリスクを考えず、音楽文化がより豊であろうという解釈のもとロンドンに移住した。ヒッピーでも学生でも企業人でもない、とくに金持ちでもない日本人がこれをやることは、イギリス国籍の人間と結婚でもしないかぎり、いろんな意味で長くは続けられないし、そもそもロンドンに住んでいることで作品性が向上するともかぎらない。吉田雅昭はしかしそこにこだわっている。もしなんの情報も知らず彼の新作を聴いたら、これを日本人の作品であるとは思わないだろう。だからといってイギリスっぽいとも思わない。本人はまったく意識していないだろうけれど、井上薫しかり、Groundしかり、ぼくにはシカゴを離れたハウス・ミュージックにおけるノマド的展開がここからも聴こえる。

以下、スカイプによる取材の記録だ。彼の喋り言葉は、ここに起こされた言葉そのままである。相も変わらず真面目で、丁寧な受け答えだった。

ぼくが実際に行くようなパーティも、緩い音楽がたくさんかかるようなパーティが多いんですよ。そのなかには、ぼくが好きな(インドの)ボリウッド映画の音楽をかける人も少なくないし。

■すごく久しぶりですね。

Anchorsong(以下、吉田):そうですね。最後にお会いしたのが、新宿で以来。

■一緒に飲んだよねー。たぶん取材をしたのはちょうど『Chapters』が出たときで、2011年なんですよ。新宿で飲んだときは吉田君が、実はぼくはこれからこういう方向性を考えているというデモを聴かせてくれたときで、それがまさに前作の『Ceremonial(セレモニアル)』に結実するわけですね。

吉田:はい。

■いまもこうやってリリースをしているということはロンドンで相変わらず暮らしつつ音楽活動を継続されているということですよね。

吉田:そうですね。ただ、ぼくが最後に野田さんに新宿でお会いしたときは、イギリスを離れて日本に長期で帰国していたときだったんですよ。

■あ、そうだっけ?

吉田:自分の本意ではなく、帰国せざるえなくなってしまい、けっきょく日本に帰った間に作品を作りはじめて、それが『Ceremonial』だったんです。それから3年前くらいにイギリスに戻ってきたんですよ。だからこの街(ロンドン)に、自分なりにこだわってはいるんですよね。必ずしもぼくの音楽はイギリスとかロンドンのシーンを反映しているわけではないんですけど。

■反映しているんじゃないですか?

吉田:たとえばいまだと、ロンドンはアンダーグラウンドのジャズとかが盛り上がっていますけど、そういうものをすごく必死に追いかけたりしているわけではないです。ただやっぱりぼくがUKでおもしろいと思っているのはオーディエンスがオープンマインドなところなんですよね。どんなイベントに行ってもいろいろな音楽がかかっているし、それをオーディエンスも受け入れるだけの器量があるというか。そういうムードがいろいろな音楽を聴いてみたいという方向に動かしてくれるし、音楽を作るうえで、この街に住んでいるというだけでいろいろインプットがあるんですよね。

■自分の意志とは反して日本に住まざるをえなくなった2年間というのは、吉田君にとってどういう意味があったのでしょうか?

吉田:いまになって思えばすごく良い機会だったなと思います。(ファースト・アルバムの)『Chapters』を出してちょうど1年くらいが経ったときだったんですけど、自分なりに今後どういう方向に進むのかということを考えなきゃいけなかったと思うんですよね。後ろ髪を引かれながらロンドンを離れることになったわけですけど、日本にいても世界に向けて発信できるような音楽を作りたいという思いは変わりませんでした。ロンドンという場所から離れたことでより自分のことを客観的に見る余裕ができたというか。あのときはいまよりも若かったということもあって、トレンドなどを自分なりに意識してはいたと思うんですよね。でも日本に戻ったことで、ロンドンを中心としたトレンドから距離を置くことになりました。『Ceremonial』は70年代とかのアフリカの音楽を反映した作品だったんですけど、実際トレンドとはあんまり関係のない、どちらかというと過去の音楽からインスパイアされた音楽になりました。そういう方向に進もうかなと思ったのはロンドンを離れたことが大きかったと思いますね。

■クラブ・ミュージックやジャズに関して言えば、この10年間のイギリスの重要なファクターとして、アフロというのはデカいでしょう。UKにいたからこそアフロなのかと思っていたんですけど。

吉田:うーんどうなんでしょうね。まったくないとは言い切れないと思うんですけど。というのもちょうどぼくが作品を出した頃って、クラップ!クラップ!とか、いわゆるアフロ・フューチャリズムを追求している人たちがけっこう多かったので。でもぼく自身はそういうコンテンポラリーな人たちに触発されたというよりは、当時は〈Soundway〉や〈Analog Africa〉といったレーベルがさかんにリイシューを出していたときで、リイシューもののクオリティも高かった時期だったと思います。どちらかというとそういうものに傾倒していたんです。

■〈Soundway〉のような発掘文化を身近に感じるのはイギリスにいるからこそじゃないですか?

吉田:それはそのとおりですね。ロンドンにいなかったら目を向ける機会があったかどうかはけっこうあやしいですね。

■たとえば、サンプラーを使ってライヴ・パフォーマンスを売りにしていた『Chapters』までが第1期アンカーソングとすると、アフロをコンセプトにしたセカンド・アルバム『Ceremonial』からアンカーソングはあたらしい道に進んだという風に思って良いですか?

吉田:そうですね。音楽のスタイルという点では方向転換と解釈できると思いますが、マインドセット自体は実はあんまり変わっていないんですよね。たとえば、いまもライヴのやり方を変えていないんですよ。いまでもMPCとキーボードだけでライヴをやるというスタイルは変えていなくて、それをある意味自分のなかの芯の部分にしようかなと思っているんです。制作はもちろんコンピュータを使ってやっているんですけど、MPCとキーボードでやるという時点でかなり制限があるので完全に再現はできないまでも、ある程度アレンジすることでこのスタイルでライヴができるようになる、それが自分が保持するべき指標みたいに考えています。なので、もちろんぼくがアフリカの音楽を聴くことで、音楽的なスタイルというか方向性を広げたり、変えたりはしてはいくんですけど、根本にあるものは変わっていない。一聴した感じだとタッチは変わっているんですけど、たとえば曲の構成の仕方とか、展開の仕方とかそういうものは『Chapters』の頃から一番新しいものも含めて、そんなにがらりとは変わっていないですね。

■そうだね。アンカーソングの特徴というか個性は、叙情性だと思っていて。今回の新作の8曲目、9曲目みたいな雄大さというか。何か叙情性というものがすごく滲み出てしまっている。今回インドのパーカッション、リズムを取り入れたという作品もやはり『Ceremonial』との連続性をぼくは感じます。

吉田:そう言ってもらえるとすごく嬉しいですね。

■わりとアフロとかグローバル・ビートみたいなものを取り入れるときって、思いっきりそっち側の、アフリカだったらいかにもアフロというわかりやすい方向に行ってしまいがちなんだけど、アンカーソングの場合はそっち側にいかない。今回の作品もそうで、インドといったときに旋律がインド音階になりがちなんだけど、しかし我々がよく抱くようなインドではないんですよね。

吉田:それは実際にすごく意識したところです。

■そこがおもしろいし、アンカーソングの音楽になっていると思う。

吉田:ありがとうございます。

■前作の『Ceremonial』で自分がやったアプローチに手応えを感じて、今回もまた同じアプローチとして、アフロではなくインドのリズムを取り入れたと解釈しても大丈夫ですか?

吉田:少なくともガラッと方向性を変えようとは考えたことはまずなくて、前作を作ったうえで新たに生まれたぼくの音楽的関心を、単純に掘り下げた結果生まれてきたというニュアンスなんです。前のアルバムを作ったときにアフリカ音楽をたくさん聴き、パーカッションに対する興味がより深まりました。それからいろいろな国の、ぼくがまだあまりなじみのないようなパーカッションをいろいろ調べはじめたんですよ。パーカッションについて調べるとタブラとかドーラクとかそういうインドの打楽器など、必ずインドの音楽にいきあたるので。野田さんがおっしゃったようにインドの音楽と言ったらシタールの響きとか、インドの音階とかそういうものにまず気が行くと思うんですけど、ぼくはもともと身体を揺らせるような音楽が好きということもあって、パーカッションの響きに反応するんですよ。

■それは徹しているんだね。

吉田:そうですね。インドの音楽に対してそういう方向から入って行って、けっきょくおもしろいと感じた部分を自分なりに発展させていった結果できたアルバムということなのかなと思います。

■ちなみにいまでもクラブに遊びに行ったりするの?

吉田:そうですね、オールナイトのパーティに行くことは減りましたけど。小箱に行くことが多いんですが、とくにライヴアクトとかもでないDJが3、4人集まって好きな音楽をずっとかけているようなパーティに行くことはよくあります。

■そういう場所からはインスピレーションを得ますか?

吉田:どうでしょう。ぼくが実際に行くようなパーティもひと晩中ハウスやテクノをかけているようなものではなくて、わりと早い時間からはじまるパーティだったりすることもあってか、緩い音楽がたくさんかかるようなパーティが多いんですよ。そのなかには、ぼくが好きな(インドの)ボリウッド映画の音楽をかける人も少なくないし。そういうところからおもしろい音楽を聴いて、Shazamで調べたりします。そういうところに足を運んでいるということ自体は、直接的にではなくても糧になっているとは思います。

■好きなDJはいるんですか?

吉田:好きなDJ。うーん……。実際にその人のイベントにしょっちゅういっているわけではないんですけど、ソリスチャン(Thristian)は好きですね。ボイラールームをはじめた人なんですけど。もうレギュラーではやっていないみたいなんですけど、彼がNTSでやってた番組はよくチェックしていました。あとはフローティング・ポインツのNTSはいつも聴いています。あの人のセンスは随一だと思いますね。あとこの前、フォーテットのイべントにも行きました。

■なんだかんだ言いながら行っているんだね。

吉田:いまでもエレクトロニックなものに限らず、現場に遊びに行くのが好きです。

■いぜん吉田君は簡潔にダンス・ミュージックというものはアガりたい、気持ちがアガるものを求めているんだというふうに言っていたんですけど、自分の制作においてアガることというのはいまでもいちばん重視しているんですか?

吉田:自分が作っている音楽は決してフロア向きではないということは自覚しているんです。

■しかしハウスのテンポじゃないですか。

吉田:今作でいうとキックがガツガツ入っている曲はわりと少ないんですよ。ベースが無い曲も多いし。そういう意味でクラブのダンスフロアでかかるようなものを必ずしも意識しているというわけではないんですよ。ただ、ぼくが好きなダンス・ミュージックは必ずしもそういうダンス・ミュージックではなくて、ゆったり身体を揺らせるような音楽がいちばん好きなんですよね。それは必ずしもガッツリお客さんをアゲようというものではなくても全然かまわなくて。家でも楽しめるし、自然と頭がうなずくようなものが自然にうまれるような。そういうものが好きなのはたしかです。ハウスっぽいテンポが多いというのも、歩くペースに近かったりするじゃないですか。

■ある意味ではいちばん気持ち良いテンポだもんね。

吉田:そうですね。それはきっとそこから自然に反応して、そういうテンポになっているんだと思いますね。

■アンカーソングの音楽は家でも聴けるし、フロアでも聴けるというところがすごく良いと思います。前作はアフリカだったのに対して、今作はインドのリズム。それ以外の部分で今回の新作に込めた新しいコンセプト、新規軸はありますか?

吉田:最初からものすごく意識して取り込んだわけではないんですけど、エレクトロニックな要素、具体的に言うと音なんですけど、そういうものを意図的により減らしたかなと思います。前のアルバムだと、たとえば1曲目にかなりエレクトロニックな曲が入っていたんですけど、今回の作品ではそれこそシンセのサウンドとかそういうものはできるだけ排除しています。ギターとかベースとか、ぼくが昔から馴染みのある楽器を重心に構成をしているんです。

■ギターは自分で弾いているの?

吉田:そうです。今回楽器は全部自分で弾いています。エレクトロニックから離れようとしたとかそういうわけではないんですけど。ぼくが自分で音楽を作るときは、単体の各パートをひとつずつ作っていくんですけど、アンサンブルを組む上でいろいろな音を重ねていったときに生楽器がいちばん複雑で、リッチなハーモニーを生みだすと思うんですよね。もちろん大胆なエレクトロニクスをドンと入れてそれにフォーカスするのも良いんですけど、やっぱりギターとかベースとか一般的な楽器ってアンサンブルのなかですごく溶け込むので。インパクトのある音色ひとつをポンと出すよりも、いろんな音を重ねてアンサンブルを組み立てるというのがぼくなりのサウンドデザインの美学というか。シンセサイザーのオシレーターとかそういうものを使って音を組むのももちろんサウンドデザインではありますけれど、ぼくはむしろ生楽器の音やフレーズの組み合わせで勝負したい。そういうことがぼくがやりたいことなんですよね。それは今回、前のアルバムよりも意識したことだと思います。

[[SplitPage]] いろいろなところでおもしろいパーティはやっているけど、誰もが熱中しているようなものがないんです。もしぼくが間接的に影響を受けたものがあるとしたら、そういう状況そのものなのかなと思いますね。何でもできるし、どこにでも行ける状態でもある、フラット、ニュートラルな状態というか。

■前のアルバム『Ceremonial』はすごくUKで評価されて、BBCラジオの6MUSICでも年間第5位に選ばれて、それなりに成功した作品だと思います。それで開けてきた活動というのがあると思うんですが、どうでしょうか?

吉田:やっぱり呼ばれるイベントがまず変わりましたね。実際『Chapters』を出したときはイギリスでは1枚目のアルバムだったということもあって、とくに呼ばれるイベントに脈絡がなかったんです。

■『Chapters』は、プラッドみたいなエレクトロニカ的なところにも引っかかるし、あるいはボノボみたいなダウンテンポの人とも繋がるし。幅広いんだけど、逆に言うと掴みづらいところもあるよね。

吉田:それが必ずしも悪いことではないのかもしれないですけど、少なくとも呼ばれるイベントを見る限りあんまり脈絡がない。呼ばれて誰かのサポートをやることもあれば、すごくエレクトロニックなものもあればそうでないものもあったりとか。とにかくはたから見て自分の立ち位置があまり決まっていない感じがすごくあったと思います。前の作品を出してからは、よりダンス・ミュージックに特化したイベントに呼ばれることが多くなったということと、ワールド・ミュージックのフェスから呼ばれることも多くなりましたね。そういう意味ではオーディエンスが広がったのかなとは思いますね。

■今回の作品もこのセカンドで得た手応えをちゃんと活かしつつ、それをさらにディベロップしようみたいな。

吉田:その考えがなかったということはないと思います。前のアルバムで多少ファンベースは広がったと思うんですけど、とはいえあれがイギリスではまだ2枚目のアルバムだったし、せっかく広がりはじめているので、前の作品で興味をもってくれた人が今回もいいなと思ってくれるような作品にしたいというのはやっぱりあったと思いますね。

■イギリスのアンダーグラウンドなクラブ・ミュージックは、すごく他の文化、違う文化を取り入れるのがうまいですよね。たとえば最近で言えば南アフリカのゴムであるとか。

吉田:そうですね、そうだと思います。

■そういう環境だからこそ発想できたところもあるんじゃないですか?

吉田:具体的なものというとパッと思い浮かばないですね。以前野田さんの取材のときもこういう話をしたと思うんですけど、イギリス、ロンドンを含めて過去5年くらい誰もが夢中になれるようなジャンルやスタイルみたいなものがあまりない状態が続いていると思うんです。

■細分化されていてね。

吉田:それこそ、7、8年前にジェイムス・ブレイクが出てきたころなんかは、誰もがポスト・ダブステップというジャンルに注目していたと思うんですよ。好きじゃない人でさえ気にはなっているというくらい。ただ、ここ5年、6年くらいロンドンを含めてそういうものがない状態がずっと続いているとは思うんですよね。もちろんそれでもいろいろなところでおもしろいパーティはやっているけど、誰もが熱中しているようなものがないんです。もしぼくが間接的に影響を受けたものがあるとしたら、そういう状況そのものなのかなと思いますね。何でもできるし、どこにでも行ける状態でもある、フラット、ニュートラルな状態というか。そういう空気感を無意識のうちに反映している可能性はあるかなと思いますね。

■音楽自体は盛り上がっているの?

吉田:ぼくはまだまだロンドンの音楽シーンは全然おもしろいと思っているし、それが急速に衰えているんだというようには、少なくともぼくは感じていないです。

■たとえば食品まつりa.k.a foodmanとか、日本の土着性を洗練させたものがインターナショナルに評価されているじゃないですか。昔の三島由紀夫的なわかりやすいエキゾチズムではなくて、新しいセンスが国際舞台で受けていると思うんです。アンカーソングとしては、「日本を使う」と言ったら変だけど、「日本」を出そうという気持ちはないですか? たとえば、イギリスの音楽シーンも細分化されてニーズが多様化している状態がある。そのなかでやっぱり日本ぽいものというか、たとえばPCミュージックみたいなJ-POP的なものを取り入れているものだってイギリスにはあったりする。パフュームが好きな連中とか。そういうふうにある意味では大きな勢力が無い代わりに、いろいろなものがフラットに並べられているなかのひとつとして日本的なものがありますよね。

吉田:ぼく自身日本のシーンをはたから見ている状況になっちゃっているわけですけど、PCミュージックみたいなものを海外の人がおもしろいなと感じる理由がわかるんですよ。食品まつりさんの音とかは方向性が違いますけど、海外からみた日本人のオタク感、自分の世界観をとことん掘り下げているという意味でそういうものが海外の人に受ける感覚はすごくわかるんですよね。でも、それこそPCミュージックみたいな音とかってぼくにはある意味うまく距離感が取りづらい。イギリスのレーベルから出ている音ですし、日本の音楽とリンクしたものなんですけど、それがまるっきり自分にとって異質なものでもないかわりに、かといってぼくが昔から慣れ親しんだような音楽とも全然異なるので、うまくそれを自分のスタイルに落とし込むものとしてはあまり響いてこないということはあるかもしれないです。

■エキゾチシズムというのは外国で暮らす異邦人にとって、ひとつの武器にもなると思うんだけど、それを求められることはない?

吉田:たまに言われますね。

■DJクラッシュみたいな人だってそこを使っていたと思うんだよね。アンカーソングはそれを使わないよね。それをなぜかアフリカとかインドとかさ。

吉田:とくに今回その作品を作って、前の作品がアフリカの音楽に影響されて、今回はインドの音楽に影響されたというと、次はきっと日本だねと言われますね。

■ハハハ(笑)。言われるでしょ。だってヴェイパーウェイブみたいに、グーグル翻訳で日本語翻訳したものが流行ったりとか、そういうご時世だからね。

吉田:日本のいかにも和の感じを思わされる尺八だとか、笙だとか太鼓だとかそういうふうなものを大々的にフィーチャーした作品はまだ作っていないわけですけど、なぜいまのところ選んでいないかと言うと、もしかしたらぼくの作品が、自分が興味を持っている国の音楽を外からみているということとすごく関係しているからだと思うんですよ。たとえばぼくがインドの音楽を好きになってインドの作品を作りたかったら、思い切って現地に行って現地のミュージシャンたちとレコーディングをして作品を作るということもその気になればできちゃうわけですよね。でも、ぼくはそういうふうなやりかたで作る作品よりも、はたからそういうものを見ていることで自分なりの距離感を置いて、そこでうまれた距離感のなかで自分の個性みたいなかたちで作品を作りたいなと思っているんですよ。あくまで異文化を外から見たうえで、自分なりに解釈して作るというか。そういうようなやり方に興味をもっているので。

■それはすごくわかるな。

吉田:そういう意味で日本はぼくにとっては近すぎるというか。さっき言っていた、それこそパフュームやPCミュージックが注目している音楽にしてもたぶん同じような捉え方だと思います。うまく距離感がつかめないという意味では。

たしかに分断と対立がすごく目立つ時代だから。とくにロンドンはそれがすごいし、ブレグジットに対する非難がずっと絶えない街なので。脱退派が多数だった結果こうなっちゃったわけですけど、ロンドンに住んでいるとその分断ぶりが手にとれるようにみえます。それを表したタイトルなのかと言われることはあります。

■今回の作品の話に戻ると、『Cohesion』は融合という意味ですよね。このタイトルを付けた理由を教えてもらえますか?

吉田:今回の作品はとくにインドの打楽器の響きに触発されて作った作品なんですけど、インドの打楽器、タブラとかドーラクとかってアフリカのコンガとかボンゴとかそういうもうちょっと一般的なパーカッションに比べてすごくクセがあるんですよね。特徴のひとつとして音階を付けられる楽器が多くて。インドのヴィンテージのポップスを聴くと打楽器がとても使われていて、それらをサイケデリックなギターとかと組み合わせているんです。パーカッションのパターンなりリズムなりがメロディの一部として聴こえるような音楽がすごく多い。打楽器なのでリズムなんだけど、メロディの一部になっているみたいな。インドの打楽器の音を使うと決めた時点で、そこはぼくもすごく実践したいなと思ったんですよね。リズム、ビートなんだけど、ビートがメロディの一部でもある。逆もしかりで、メロディがあってベースとかギターを使うにしても、打楽器の響きとかパターンに寄り添ったリフとかを重ねて行くことで、メロディとリズムの境界線があいまいな感じになる。それがインド音楽の特性だと思っています。それを自分なりにエレクトロニックな手法でやってみたかったんですよね。『Cohesion』というタイトルは、そういうコンセプトをダイレクトに表しています。

■2曲目の曲名が”Resistance”だったりとか、ちょっといままでのアンカーソングには無い言葉も曲名になっているんですけど、それは何か意味があるんですか?

吉田:曲のタイトルは深く考えずに決めちゃうことが多いんですけど、たとえば”Resistance”で言えば、一般的ではない要素を組み合わせているつもりではいるんですよね。あの曲のビートはドーラクというインドの打楽器、ドラムをベースにして作っているんですけど、そこにいかにも西洋のオーケストラ的なチャイムの響きをあわせてみたり、エレキギターのリフをいれてみたり。いろいろな相反しかねない要素をたくさん盛り込んでいるんですが、そういうもの組み合わせようとしたプロセスを言葉にしたというか。どの曲もそういうふうにしてタイトルがつけられていることが多いと思います。

■ブレグジット以降のUKアジアに対する、ある意味ポリティカルな共感から作ったのかなという深読みは違います?

吉田:たまに言われますけどね。

■言われるでしょ。

吉田:たしかに分断と対立がすごく目立つ時代だから。とくにロンドンはそれがすごいし、ブレグジットに対する非難がずっと絶えない街なので。脱退派が多数だった結果こうなっちゃったわけですけど、ロンドンに住んでいるとその分断ぶりが手にとれるようにみえます。それを表したタイトルなのかと言われることはあります。実際にそれを意識したわけではないんですけど、ただこういうご時世なので、音楽を作るうえで少しでも境界線の少ないものを作ってみたいということは、もしかしたら無意識のうちにちょっとあったかもしれないです。

■最後の質問ですが、自分の音楽を言葉で何と形容しますか? たとえば、これはワールド・ミュージックではないと思うんだよね。ワールド・ミュージックのイベントに呼ばれていると言ったけど、いわゆるワールド・ミュージックではない。かといってハウスではない。自分の音楽をなんて呼びますか?

吉田:うーん……。

■よくグローバル・ビートという言葉でイギリスのメディアなんかは言ったりするけど。新しいクラップ!クラップ!みたいなものとか。

吉田:必ずしもパッとひと言で伝わる言葉ではなくても良いとしたら、ぼくは日本人でイギリスに住んでいる外国人なわけですけど、外国人というかアウトサイダーであるがゆえの、外国人だからこそうまれてくる視点をベースにしたグローバルな音楽というか。しばらくロンドンに拠点を置いてはいますけど、マインドセットとしては放浪の身というか。

■ボヘミアンというかね、ノマドというかね。

吉田:そうですね。ぼく自身ヒッピー的気質なところはあんまりないんですけど、マインドセットとしてはどこにもある意味根差さないことを意識しているというか。根無し草であるがゆえの音楽を作りたいと思うんです。

■おもしろいね。

吉田:うまく短くまとめられないのがもどかしいですけど。

■では、グローバル・ビーツと言われるのはどう?

吉田:実際そういうふうに形容されることもありますね。それは必ずしも的外れではないと思うので。

■ぼくはすごく気持ち良いアルバムだなと思いました。初期のころはもっと詰め込んだ音楽をやっていたと思うんだけど、いまは引き算の音楽になっていますよね。

吉田:実際に考え方自体はそういう方向に変わったと思いますね。

■ぼくはこれを自分のiPhoneに入れて通勤中電車のなかで聴いていますけどね。気持ちよくて立ったままでも眠くなりますよ。

吉田:本当ですか。それだけでも十分嬉しいです。ぼく自身あまり時と場所を選ばないというか。そういう音楽ってひとつの理想ではあるんですよね。どういうムードで聴いてもすんなりはまってくれるというか。

■やっぱりリズムがあるというのは良いよね。

吉田:いまこっちでは特定の、誰もが夢中になっている分野がないということを言いましたけど、そのなかでいろいろなものが出ていて、ひとつアンビエントぽいものってちょっとした流行りくらいになっていると思います。

■それはもう終わったんじゃないの? 前から?

吉田:たしかにいちばん熱かった時期は過ぎているかもしれないですけど、やっぱりまだそれっぽいものが出てきていると思うんですよ。ぼく自身もそういうものを聴くのは好きなんですけど、作るうえでは自然と身体が動くようなものを作りたくなるんですよね。

(了)

なんども繰り返すが、アーサー・ラッセルほど没後再評価著しいアーティストもそういない。再評価どころのさわぎじゃないな。エレクトロニック・ミュージックにおいては、若い世代にただいなる影響を与えている。ジェイムス・ブレイクにもその痕跡が見えるし、もちろんティルザにもあるが、アーサー・ラッセルはミニマル・ミュージックからディスコ、ポップ・ミュージックからカントリーまでと、節操なくいろんな音楽をやっていたので、その影響もまたいち様ではない。

アーサー・ラッセルには2008年に制作されたドキュメンタリー映画がある。日本でもいちど、渋谷・宇田川町のアップリンクで上映されているその作品、『ワイルド・コンビネーション:アーサー・ラッセルの肖像』(原題:WILD COMBINATION: a Portrait of Arthur Russell)がこのたび日本版DVDとして発売されることになった。

これを記念してアップリンクにていち夜限りの再上映会(11/5(月))も決定。会場では11/7のDVD全国発売に先駆けてDVDを購入できるほか、スペシャルTシャツの販売なども予定している。

アーサー・ラッセルの生涯とその功績をとてもよくまとめた映画で、実験音楽の現場からディスコを往復したラッセルの類い稀な活動がさまざまなアングルから見渡せる。永遠のイノヴェイターの世界をぜひご覧いただきたい。

■DVD紹介

ニューヨーク・ダウンタウンの伝説、アーサー・ラッセル。

その純粋にして深遠な、生涯の真実。

1980年代、音楽に関する実験と革新の拠点ニューヨーク・ダウンタウンを住処としたアーサー・ラッセル (Arthur Russell、1952 - 1992)。彼は、アコースティック/エレクトリックを横断しながらジャズやクラシック、ミニマルの手法を使用し、現代音楽や、フォーク、ニュー・ウェイヴ、ディスコ/ダンスなどのアヴァン&エクスペリメンタル・ポップ・ミュージックを作曲・演奏、シーンからシーンへといくつもの異なる音楽の間を渡り歩き、あるいはそれらを繋いだ(モダン・ラヴァーズを前衛シーンに紹介したのは他ならぬアーサーだ)。ウォルター・ギボンズ、フランソワ・K、そしてラリー・レヴァンらと共に生み出した一連の重要な12インチ・シングルによってダンス/クラブ・ミュージックの歴史を推し進め、また黎明期のハウスやヒップホップにも大きな影響を与えたスリーピング・バッグ・レコーズを共同設立。彼の伝記を執筆したティム・ローレンスいわく“当時のダウンタウン音楽シーンの途方もない複雑さの水先案内人として比類なき適任者”であり、その功績は今日のアンダーグラウンド・ミュージックにおける最大の礎のひとつと言って過言ではない。

この映画は、関係者へのインタヴューをベースに、アーサー・ラッセルの音楽的偉業を全編にわたって振り返りつつ、ゲイであった彼のパーソナリティに光を当てる。アイオワ州の片田舎に育ち、チェロと出会い、ニューヨーク・ダウンタウンを駆け抜け、そして1992年にエイズの合併症で亡くなるまでを丁寧に綴ったドキュメンタリーであり、全く謎めいたアーサーの人生を捉えるにあたって最善のイントロダクションとなるだろう。

タイトル:『ワイルド・コンビネーション:アーサー・ラッセルの肖像』(DVD)

(原題 WILD COMBINATION:a Portrait of Arthur Russell)

監督:マット・ウルフ(Matt Wolf)

発売:2018年 11月 7日(予定)

価格:税込 4,320円(本体4,000円+税)

品番:TANGD011

仕様:カラー/片面2層/MPEG-2/英語(ドルビーデジタルステレオ)/16:9/日本語字幕/リージョン・オール

特典映像等:

・マット・ウルフ監督によるオーディオ・コメンタリー

・アーサー・ラッセルによるパフォーマンス映像(フッテージ)

・アーサー・ラッセルの葬儀でのアレン・ギンズバーグによるマントラ詠唱映像

・アーサー・ラッセルが両親へ宛てたテープ・レター

・アーサーズ・ランディングによるカバー・パフォーマンス映像

封入特典:スペシャル・ポストカード(予定)

出版・販売:TANG DENG 株式会社

流通協力:ULTRA-VIVE,INC.

■上映会詳細

『ワイルド コンビネーション:アーサーラッセルの肖像』

★OPEN FACTORY企画(主催・企画:TANG DENG, Normal Screen)

日時: 11月5日(月)

【1回目】18:30開場/19:00上映開始

【2回目】20:20開場/20:50上映開始

料金: 各回ともに一律¥1,800(1ドリンク付き)

会場: UPLINK FACTORY(1F)

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町37-18 トツネビル1-2F

tel. 03-6825-5503

備考: DVDを先行販売いたします。またスペシャルTシャツの販売も予定しております。

■予約ページ

https://www.uplink.co.jp/event/2018/52473

■リンク

(TANG DENG Co. INSTAGRAM) https://www.instagram.com/tangdeng_co/

(Normal Screen) https://normalscreen.org

(アップリンク) https://www.uplink.co.jp/event/2018/52473

あれからどれくらいのときが経ったのだろう。僕(小林)が初めてその名を知ったのは『STUDIO VOICE』だったか、それとも『remix』だったか。その後『NO!!WAR』に勇気づけられ、あるいは会田誠や Chim↑Pom らを論じた『post no future』にも大いに啓発された(アートについてだけでなく、たとえば「なんておもしろい小林秀雄の読み方をするんだ」と感心した覚えがある)。

これまでライターやキュレイターとして活躍してきた工藤キキが、なんと、ミュージシャンとしてデビューする。昨年音楽制作をはじめたという彼女は、今年に入ってイリシア・クランプトンやツーシン、ピュース・マリー、エンバシらに混じってコンピ『Physically Sick 2』に楽曲“Freakey Ke Ke”を提供したり、カセットテープ『Mineral Sequences』を発表したりしていたが、来る11月9日、初のEP「Splashing」をリリースすることが決定。しかも、アンソニー・ネイプルスとデザイナーのジェイムス・スラッタリーが主宰するニューヨークの〈Incienso〉からである。レーベルによれば、「ナノテク・ポップ、シンセ・ジャム、キッチン・ウェイヴ、リスニング・テクノ」に仕上がっているとのこと。現在、収録曲の“City Neo Neon”が先行公開されている。彼女の新たな船出に大きな拍手を贈りたい。

Kiki Kudo

Splashing

Incienso

12" / Digital

2018/11/09

[Tracklist]

A1. The Secret Bedside Track

A2. U ARE AWAKE

A3. Gadget & Co.

B1. Interactive Gee

B2. City Neo Neon

2014年に野田努に同行して、代官山ユニットの楽屋でデムダイク・ステアのマイルズ・ウィテカーとショーン・キャンティ、それからアンディ・ストットにインタヴューをしたことがある。ウィテカーとストットによるユニット、ミリー・アンド・アンドレアがアルバム『Drop The Vowel』を〈Modern Love〉から出した直後のことだ。地元のマンチェスター近郊に住む寡黙なストットと日本の文系青年に似た雰囲気のキャンティ(同世代の近郷出身者にはジェイムズ・リーランド・カービーとサム・シャックルトンがいる。若手世代にはシンクロ、インディゴ、エイカーなど)、当時ベルリンに居を構えていた快活なウィテカーと過ごしたあの時間をいまもたまに思い出す(このインタヴューは「ele-king vol.14 」に収録)。ウィテカーはあの頃、ニーチェ『善悪の彼岸』に頭を悩ませていて、インタヴュー後(ファンだというDJノブがデムダイクのふたりに会いに来ていた)、ステージ脇ではイタリアの現代音楽家エギスト・マッチ(1928-1992)について熱く語ってくれた。

あれから四年過ぎ、デムダイクのふたりは実に多くのことに挑戦してきた。2013年から2015年までに続けていた12インチの「Testpressing」シリーズでは、ジャングルからUKガラージ、さらにはグライムにいたるUKダンス史を俯瞰し、これまでのデムダイク・ステアのイメージを覆すような楽曲フォームを発表してきた。

ここには機材における大きな変化もある。それまでハードウェア+エイブルトン+ロジックで進めていた作業環境から、エレクトロン社製のサンプラー、オクタトラックをメインに据えたセットに切り替えたのだ。2014年のライヴでも「これ、使うの難しいんだよね」と言いながら(この発言は謙遜ではなく、オクタトラックは操作を覚えるのが本当に難しい機材である。サンプラーというよりも、オシレーター(音を発生させる機能)が搭載されていないエイブルトンのようなDAWのハードウェア版、くらいに捉えてもらってよい。マニュアルも難しい!)、ウィテカーはステージ上でオクタトラックを手に、キャンティがセレクトするレコードをサンプリングし、華麗にさばいていた。

これは非常に重要な転回である。シーケンサーを動かしながら(つまり、楽曲を止めることなく)リアルタイムでサンプリング/加工ができるこの機材から実に多くのフレーズが生まれている。ジャングルはリピートを極小細分化し(“Null Results”)、ソウルⅡソウルは裁断機にかけられガラージになり(“Rathe”)、象の嘶きがグライム空間から突発してくる(“Procrastination”)。

もちろん彼らは以前にも『Voices of Dust』(2010)で“Hashshashin Chant”という最高のトライバル・チューンを生み出している。しかしオクタトラック導入後の「Testpressing」以前以後では律動的直感性の強度は異なるものになっている。彼らが愛すジャズ・ミュージシャンたちが、猛練習と苦楽を重ねて新たな音を獲得していくように、デムダイク・ステアのマシン・ミュージックは自身のOSを書き換えていったのだ。

この変化への欲求が結実したのが2016年の大傑作『Wonderland』である。この年の9月、僕はロンドンへ渡った。その翌月の7日、ショーディッチのクラブ、ヴィレッジ・アンダーグラウンドで、彼らの〈DDS〉レーベルのパーティが開かれ、迷わず現場に向かった(DJのリル・モフォも来ていた)。ジョン・K、ステファン・オマリー、ミカチュー、イキイノックス、そしてデムダイク・ステア。そうそうたるメンツである。この年、同レーベルからは、2018年に『Devotion』を生み出したティルザがフィーチャーされたミカチューのEP「Taz And May Vids」が、そしてなんといっても10年代の名盤であるイキイノックスのアルバム『Bird Sound Power』がリリースされている。

「最近はジャズ、とくにマル・ウォルドロン、それからイキイノックスの影響でダンスホールを聴いてるよ」、とフロアにいたウィテカーは教えてくれた。この時点で彼は長年拠点にしていたベルリンを離れ、故郷のマンチェスターに戻っていた(この時のウィテカーの読書リストはドゥルーズ『スピノザ:実践の哲学』と、アントニオ・ダマシオ『感じる脳:情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ(原題:Looking for Spinoza)』である)。

『Wonderland』の主軸にもキャンティとの2台のオクタトラックのセッションがあり、それがイキイノックスを経由したダンスホールの影響下で、なんとも形容しがたい奇妙なビートを醸成した。昨年、英国のNTSラジオに出演した坂本龍一が同アルバムからセレクトした“Animal Style”が好例である(坂本はストットの“Tell Me Anything”もかけていた)。揺らぎつつ、芯のあるポリリズム。怯えながらもトラップをすり抜ける小鹿のように、どこまでも逃げていく華麗なシンセ。どこか笑える、頭をかち割るリムショット。

筒井康隆はかつて山下洋輔のボレロを「脱臼したボレロ」と形容したが、その言葉がここにもしっくりくる。正常ではなく、不良な異常さを。停滞ではなくダイナミックな恒常性を。そして、シリアスさもいいけど、常に一握りのユーモアを。『Wonderland』のマシン・ミュージックは、多くのしがらみにまみれたジャンルの道徳をフォローするのではなく、それを脱臼し、前例のない自らの倫理の構築を呼びかけてくる(これは先のドゥルーズのスピノザ理解と重なる点でもある)。

2017年にはフランスの音楽研究グループであるIna Grmの要請によって実現した、同団体が所有するアーカイヴ音源と音響システム、アクースモニウムを用いたライヴ・レコーディング盤『Cosmogony』を、さらに2018年に入ってからはローマの伝説的即興音楽集団「Gruppo di Imorivvisazione Nuova Cosonanza」(同グループにはかつて前述のエギスト・マッチが参加していた。伏線はあのステージ脇にもあった!)とのコラボレーション作『The Feed-Back Loop』をカセットで発表。「Testpressing」/『Wonderland』のセットアップで、即興/ミュージック・コンクレートを追求していく力作だ。

そして2018年10月25日に〈Modern Love〉から届いたのが、9曲入りの新作『Passion』である(紹介媒体によってアルバムかEPで分類が異なっているが、ここではアルバムとして扱う)。この段階で僕が最後にデムダイクのふたりに会ったのは、2018年6月15日、イースト・ロンドンにあるクラブ、オヴァル・スペースで行われた、デムダイク・ステア、アイコニカ、リー・ギャンブル、アンディ・ストットらがブッキングされたイベント時である。この日、〈DDS〉からシンイチ・アトべの新作『Heat』が出ることをウィテカーからチラッと教えてもらっていたのだが、デムダイクのリリースについては何も言っていなかったので、今回のリリースは驚きだった(この時、ウィテカーはマーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』、ダン・ハンコックス『インナー・シティ・プレッシャー:グライムの物語』を読んでいた。最近興味が社会学系にシフトした、そうである)。

このライヴは『Passion』の布石だった。ライヴのヴィジュアルを担当したデザイナー/ヴィジュアル・アーティストのマイケル・イングランドが今作のジャケットのデザインを担当している(彼のクライアントはBBCからソニー、ミュージシャンにはオーテカやボーラなどがいる)。濃い紅色に塗られた女性がこちらを睨んでいる。現代におけるソフトウェアの使用方法を探求し問い直すという手法から、今回のヴィジュアルは生まれたという。

現実にポッカリ空いた非現実の落とし穴を拡大することを、イングランドは得意とする。あの日のライヴのヴィジュアルに現れたイメージたち:カナダのナイアガラの滝で自撮りをするレズビアンのカップル、蝋人形館、ニューヨークのヴォーグ・ダンス、ジャパニーズ・ホラーな白衣を纏った女性の暗黒舞踏的身体移動etc。これまでは、映画好きであるキャンティが選んだホラー映画などからの抜粋がライヴで使われていたが、今回、彼らの視覚を司るのはフィクションとノン・フィクションの境界を揺らぐ何かであり、異様な人間性たちである。それがこのジャケットや、リリース時に公開された以下の本作のトレーラーにも表れている(この映像はライヴでも使われていたと思う)。

Demdike Stare - Passion / Trailer by Michael England

ここでアルバムを再生する。鋭く青光りするシンセが鈍いディストーションの渦巻きへと降下する “New Fakes”から、さらに粒の細かい歪みが覆ったメランコリアが徐々に出現し、強いトレモロ・エフェクトを経由しビートが緩やかにはじまる“At It Again”へと流れる冒頭。極小のキックの上に、制御不能気味に響くジャングルのビートが、速度の低下と上昇を経て次第に開花する。複雑性と単純性の両方が相互を包摂していき、その両方がノイズの海へと沈む。

“Spitting Brass”では、時にウォブルする緩やかな周波数グラフを描くシンセが、幽霊のごとき声と重なり低速ガラージを奏でる。続く“Caps Have Gone”でビート・パターンはよりプリミティヴになり、FMシンセの流星が降り注ぎつつもダンスホールのビートが前進を続ける。

ここでレコードが2枚目へと移行する。1曲目、“Know Where to Start”はBPM142、グライムである。「どこからはじめるか知っている」とタイトルが語るこの3分33秒から、初期のワイリーとディジー・ラスカルが想起され、タワーブロックから送信される海賊ラジオのトランスミッションのようにパーカッションは断片的に連打される。「Testpressing」でのUKダンス・ミュージックの地図を書き換える旅は、ここでも新たな作図方を展開していく(タイトルを「Nowhere to Start/スタート地点などない」と言葉遊び的に読みかえれば、何かの起源/パイオニアを特権化しない姿勢も読み取れる?)。

C面2曲目、「お前ら人間はファックだ」(“You People Are Fucked”)という挑発のもと、人間は何か別の存在に中指を立てられる。ふたつの冷徹なヴォイスが右と左のチャンネルで相互に会話のやり取りをし、異様なポジティヴさを放つウォンキーなベースラインが、BPM120代中頃の相対的低速感でユーモラスに響く。続く“Pile Up”は同様のタイム・スピードながらも、「間」を強調し、2017年のミュージック・コンクレート修行で養ったサウンド・マテリア構築センスが惜しみなく披露されている。

レコードは裏面へ。タイトルは“Cracked”(「ひび割れた」の意)。針が飛んだかと思わせるオープン・ハットの機能不全ビートに、深いリヴァーヴ(おそらくクナスのエクダール・モイスチャライザー〔Ekdahl Moisturizer〕を使用。バネを使ったナチュナルにエグい効果を生む。ウィテカーが長年愛用)が優雅にマシン・ヴォイスを包む。そして入り込む低音。このベースラインは間違いなく、ガラージの暗黒面におけるクラシック、ダブル99 の“Rip Groove”(04年)に由来するものである。書道のようにフォームを崩されたそれが、一服の絵画のようにトラックを貫き、モノクロームを基本色に、ドットのようなシンセの突出が細部から全体を書き換える。ビートが消えると、広大な花畑のごときドローン・ビートがこれまでの展開がジョークだったかのように広がり(曲名“Dilation”は「拡張」の意)、今作は幕を閉じる。

ここで見てきたように、そしてプレス・リリースが語るように、『Passion』はUKダンス・スタイルをなぞった「アヴァンギャルドと、重低音のためにデザインされ洗練された、機能的なクラブ兵器の奇妙な構成物」である。たしかに前作『Wonderland』でイキイノックスのダンスホールを経由し到着した不思議の国から、上記のカセットのリリースで研ぎ澄まされた前衛センスを武器に、「Testpressing」シリーズで試みたUKダンス史へと再潜入していくのが今作である(だからこのレヴューは、ここ数年の出来事を詳述しなければならなかった)。

だが、同時にそれ以上の何かがここにあるような気がしてならない———。去る3月、僕はマンチェスターのクラブ、スープ・キッチンで毎年開かれている、デムダイク・ステアのオールナイトDJセットを聞きに行った。そこで流れていたのは、ミュータント・ダンスホールであり、レヴォン・ヴィンセントの“Double Jointed Sex Freak”(09年)だった。彼らは新旧ジャンル問わずにしっかりと丁寧にレコードを聴き、映画を見て、本を読む勉強家&リスナー・タイプの作り手であり続けていた。

いわゆる「型にはまらない系」の人々は、自身のスタイルを「オンリー・ワン」の名の下に特権化しがちだが、デムダイク・ステアにはそれがなく、偉そうに見えない。彼らは謙虚なリスナーであることと、過激な作り手であることを自由に行き来する。そこには主体性を保ちながら、対象と並列に寄り添う姿勢がある(DJセットでは影響元である対象をセレクトし、フロアから聴かれることによって、自身も対象と同化している)。自身の曲中でありながら、“Rip Groove”が見え隠れするように、デムダイク・ステアの奇妙なリアリズムは、常に何か別のものに開らきつつ生成する……(この感覚は、清水高志が『実在への殺到』(水声社、2017年)で論じているミシェル・セールの概念「準-客体」に近いものがあるかもしれない)。

かつて阿木譲は放射性物質がバラまかれた「3.11以後の我々の生きる時代意識が最もリアルに反映されたもの」としてデムダイク・ステアのホラーに満ちた音楽を論じた。同意である。今回、僕は違った角度からそこに新たな意味を加えたい。政治的にも、文化的にも、あるいは環境的にも何かを特権化してしまいがちなダークエイジの価値観に、デムダイク・ステアの音楽はノーを突きつける。だから僕は彼らに吸い寄せられてしまう。スピノザもニーチェもフィッシャーも、似たようなことを書いてきた。

『Passion』は作品単体として聴いても素晴らしいが、上記で述べたように、前作たちとの関連でも面白みを増す。なので、単体でベスト・ランキングの上位に入る大傑作、というわけではないかもしれない。だが、UKダンス系にフォーカスをした初のアルバムという意味では初の挑戦であるし、何よりビートと音質が文句なしにかっこいい(今回から彼らは24ビット・リリース、つまりハイレゾにも挑戦している)。そして、ここに表出している奇妙な姿勢は、絶妙な彼ら「らしさ」である。ダークな内容に対して、少し皮肉っぽく響く「情熱」というタイトルも面白い。

次にウィテカーは何を読んでいるのか考えながら(ミシェル・セールだったら面白い)、僕はしばらくこの「情熱」に耳を傾けようと思う。きっと今作は年末のフロアでも最高に鳴る1枚になるだろう。

「大阪で生まれた人の名字はみなオオサカなのヨ」とは大坂なおみのジョークだけれど、大阪のDJグラウンドの本名もオオサカなんだろうか(なんて)。Gr◯un土 a.k.a. Ground名義のファースト・アルバム『Sunizm』の1曲めは“Osaka Native”というタイトルが付けられ、なぜか“ソーラン節”がサンプリングされているので、ちょっと混乱もするけれど、べっとりと地を這うようなトライバル・ドラムを軸にズイズイと進んでいく曲調はちょっと癖になる。大阪というよりジャングルをふざけて匍匐前進しているような気分に近い(それとも大阪というのはそういう街なんだろうか?)。続いてシングル・カットされた“Logos”もやはりパーカッションがメインの曲ながら全体に跳ねるというよりは地に足が吸い付くようなノリで、随所に散りばめられている日本のエスニシティよりも、そうしたリズム感の重心の低さだったり、もしかすると摺り足で踊れてしまうようなところが日本を感じさせるアルバムといえる。汎アジア的な曲調の“Follow Me”や、なんとなくインドネシアあたりが思い浮かんでしまう“Lady Plants”も同じくで、なんとかして日本風を装おうとするのではなく、適当にアジアっぽいムードをごちゃ混ぜにしながら、それでいてとっ散らかったような印象を与えることもなく、じわじわと身体感覚に訴えかけてくるところが『Sunizm』はいい。スガイ・ケンや食品まつりもそうだけれど、日本的な記号を導入しながらも、それをクラブ・ミュージックとしてまとめるときに絶妙の距離感をもってミックスしているので、それこそ、去年、紙エレキングでコムアイに取材した際、無理に日本的なことをやろうとしなくても、日本的なものがサウンドに「滲み出ればいいかな」と話していた通り、グラウンドもトヨムも「滲み出させる」スキルが高いのだと思う(シャフィック・チェノフとジョイント・アルバムをリリースしたカツノリ・サワやエナはまるっきりガイジンだけど)。僕の覚えている限り、80年代以降、日本のエスニシティをポップ・ミュージックに融合させようとして、もうひとつポップ・ミュージックとしての完成度を損なってしまった先達たちとはどこかが違う。上々颱風とかね。

DJ Gr◯un土のキャリアは長く、15年ではきかないみたいだけれど、僕は紙エレ20号でモリ・ラーの記事を書いているときにその存在を初めて知ることになった。和物のエディットで注目を集めたモリ・ラーと御山△Editというユニットを組んでいるということを知り、なんだろうと思ったのが最初。活動の範囲は広いようで、地元・大阪でDJ喫茶、ChillMountainHutteをプロデュースし、4年間営業を続け、どういう経緯なのか、南米のミュージシャンとも交流が深いらしい。デビュー・アルバムとなる『Vodunizm』は自ら主催する〈チル・マウンテン・レック〉から2015年にリリース。アフリカやアジアを溶け合わせたサウンド・スタイルはすでに確立され、これがリンスFMで大きく取り上げられたり、以後は海外活動も増えていったようである。ジェイ・グラス・ダブスやダッピー・ガン・プロダクションズといった眩しいリリースが続くブリストルの〈ボーク・ヴァージョンズ〉からリリースされたカセット『MIZUNOKUNI』では生真面目なアンビエント・ダブを聴かせ、このところのミュジーク・コンクレートやアカデミック・リヴァイヴァルではなく、しっかりとクラブ・ミュージックのサイドに立っていることを印象付ける。これに関しては新しさはないかもしれないけれど、完成度は高い。シーカーズ・インターナショナルとレーベル・メイトというだけで、そこはOKというか。ちなみに〈チル・マウンテン・レック〉からは2013年の時点で新人を中心に和泉希洋志や7FOを加えた全19組による2枚組CD『ChillMountainClassics』もドカンとリリースされている(未聴)。

『Sunizm』の後半はスピリチュアル度がアップしていく。ベースで包まれていくような感覚が増大し、食品まつりの『EZ Minzoku』とは対照的に、エスニシティを記号として捉えるのではなく、良くも悪くもそのような音を出すことに内面も伴わせたいという欲求が強く働くのだろう。ラジオ・ノイズを使った“Koot Works”ではキューバ音楽のようなものがループされ、いわゆる南洋気分が全開で、スピリチュアルとの距離感とも相まって、どうしても細野晴臣の陰がちらつくものの、細野サウンドとは何かが決定的に違う。同じものを目指したとしてもバックボーンから何かがあまりにも違うということなのだろう。むしろ最後を飾るタイトル曲は(そのように感じる人はあまりいないかもしれないけれど)ボアダムズを完全に脱力させたような響きがあり、なるほど“Osaka Native”ではじまる意味はそこにあるのかもしれない。関西ゼロ年代は続いていたというか。

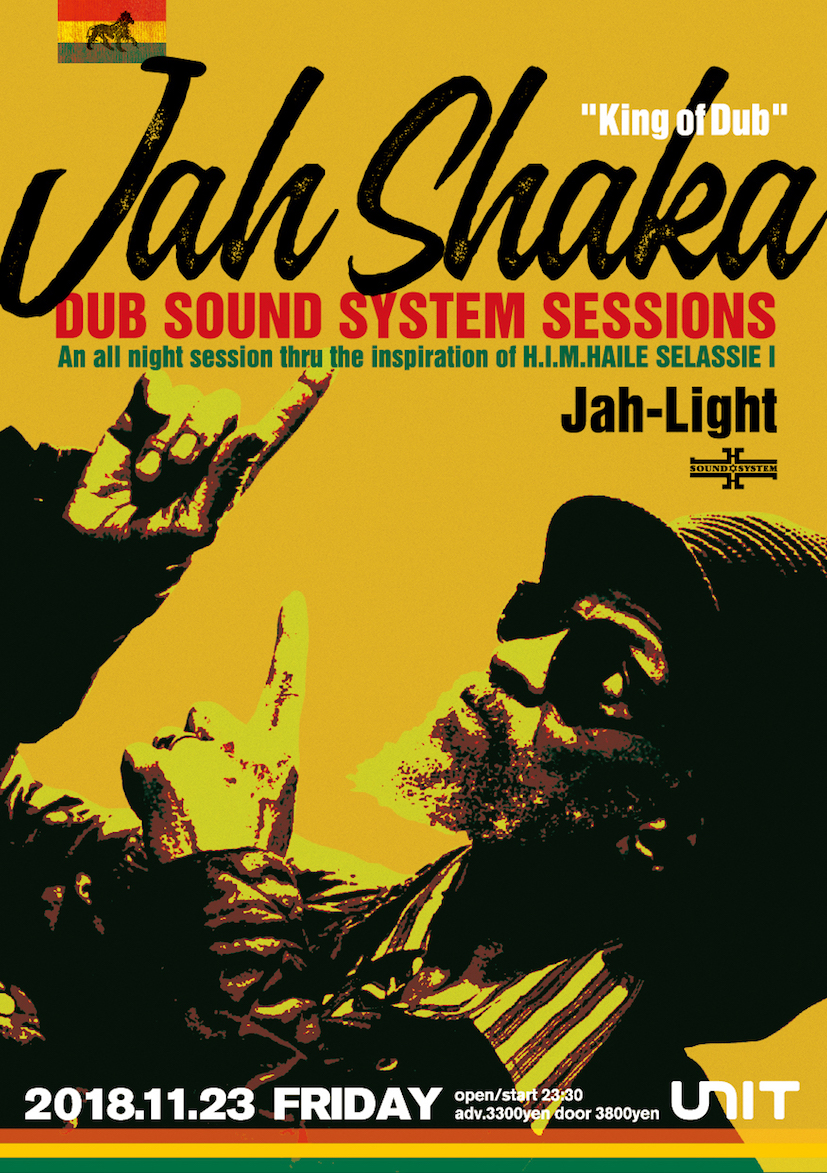

UKサウンドシステム文化の生きる伝説、ブラック・アトランティックそのもの、ベース・カルチャーの体現者、生きているうちにいちどは体験したいジャー・シャカが今年もやって来ます。南は奄美大島から北は札幌まで、全国6箇所をツアー。毎度お決まりの科白を繰り返そう。ぜひ、体験して欲しい!!!

■JAH SHAKA Japan Tour 2018

—The Music Message!!!—

激動する2018年! 今年も日本にJAH SHAKA降臨。年に一度のシャカ祭り開催!

JAH SHAKAの半世紀に渡る伝道的な活動により、世界各地にサウンドシステム・カルチャーが伝播し、レゲエ/ルーツミュージックの発展に貢献してきた。

ポジティヴなメッセージとスピリチュアルなダブサウンドの真髄を伝え続けている。

奇跡の初来日から21年、 シャカのライヴ体験は日本でもジャンルの壁を乗り越えて支持を拡張し続けている。

今年は東京、福岡、名古屋、大阪に加え、熱烈なアプローチを受け奄美大島に初上陸、そして17年振りとなる札幌プレシャスホールの6都市をツアーする。

【JAH SHAKA Japan Tour 2018】

▼11.16(金)奄美大島@ASIVI

SubVibes 5th Anniversary“JAH SHAKA in AMAMI”

OPEN 20:00 / START 21:00

adv.3,500 yen (1Drink Order) / door.4,000 yen (1Drink Order)

TICKET

INFO : ASIVI (0997-53-2223)

https://www.a-mp.co.jp/index.html

▼11.18(日)福岡 @Stand-Bop

RED I SOUND PRESENTS “JAH GUIDANCE IN FUKUOKA”

OPEN / START 22:00~

3,000yen +1Drink Order

▼11.22(木)札幌@Precious Hall

exrail×JAH SHAKA JAPAN TOUR support MAWASHI RECORD

OPEN / START 23:00~

Special adv.3,500yen adv.4,000yen w/f 4,500yen door.5,000yen

▼11.23(金)東京@UNIT

JAH SHAKA DUB SOUND SYSTEM SESSIONS

OPEN / START 23:30~

adv.3,300yen door 3,800yen

TICKET

PIA (0570-02-9999/P-code: 130-029)、LAWSON (L-code: 70793)、

e+ (UNIT携帯サイトから購入できます)

RA

▼11.24(土)名古屋@JB'S

JAH SHAKA JAPAN TOUR 2018

OPEN / START 22:00~

adv.3,800yen

TICKET:https://l-tike.com/

▼11.25(日)大阪@Creative Center OSAKA

JAH SHAKA OPEN TO LAST

OPEN 15:00 / START 16:00 Close 21:00

adv.3,000yen door.3500yen *共に別途1ドリンク代金600円必要

TICKET

ローソンチケット : Lコード 56812

チケットぴあ : Pコード 132316

イープラス

PeaTiXチケット

Total Info : JAH-SHAKA-JAPAN

★JAH SHAKA

ジャマイカに生まれ、8才で両親とUKに移住。'60年代後半、ラスタファリのスピリチュアルとマーチン・ルーサー・キング、アンジェラ・ディヴィス等、米国の公民権運動のコンシャスに影響を受け、サウンド・システムを開始、各地を巡回する。ズールー王、シャカの名を冠し独自のサウンド・システムを創造、'70年代後半にはCOXSON、FATMANと共にUKの3大サウンド・システムとなる。'80年に自己のジャー・シャカ・レーベルを設立以来『COMMANDMENTS OF DUB』シリーズを始め、数多くのダブ/ルーツ・レゲエ作品を発表、超越的なスタジオ・ワークを継続する。

30年以上の歴史に培われた独自のサウンドシステムは、大音響で胸を直撃する重低音と聴覚を刺激する高音、更にはサイレンやシンドラムを駆使した音の洪水 !! スピリチュアルな儀式とでも呼ぶべきジャー・シャカ・サウンドシステムは生きる伝説となり、あらゆる音楽ファンからワールドワイドに、熱狂的支持を集めている。heavyweight、dubwise、 steppersなシャカ・サウンドのソースはエクスクルーシヴなダブ・プレート。セレクター/DJ/MC等、サウンド・システムが分業化する中、シャカはオールマイティーに、ひたすら孤高を貫いている。まさに"A WAY OF LIFE "!

Jah Shaka 参考映像:

Jah Shaka - Deliverance & Kingdom Dub (Dub Siren Dance Style)

https://www.youtube.com/watch?v=iKJkblJIaVA

Jah Shaka japan LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=CEikFjOcklI

Jah Shaka (RBMA Tokyo 2014 Lecture)

https://www.youtube.com/watch?v=3QNWpnwWgc4

【東京公演】

11/23(金・祝日)代官山UNITでの東京公演は、都内でも有数のクオリティを誇るUNITのシステムに加え、Jah-Lightサウンドシステムを導入、オリジナルスピーカーと楽曲を武器に活動するJah-Lightはセレクターとしても参戦!パワーアップしたJah-Light Sound System+UNIT SOUND SYSTEMでジャー・シャカが理想とするフロアーが音に包まれる空間が創造される。

Roots Rock Reggae, Dubwise!

"LET JAH MUSIC PLAY"

King of Dub

JAH SHAKA

DUB SOUND SYSTEM SESSIONS

- An all night session thru the inspiration of H.I.M.HAILE SELASSIE I -

2018.11.23 (FRI) @ UNIT

feat. JAH SHAKA

Selector: Jah-Light

Jah-Light Sound System +UNIT Sound System

JAH SHAKA SHOP by DUBING!!

Food:ぽんいぺあん

open/start: 23:30 adv.3,300yen door 3,800yen

info.03.5459.8630 UNIT

https://www.unit-tokyo.com

ticket outlets:NOW ON SALE

PIA (0570-02-9999/P-code: 130-029)、LAWSON (L-code: 70793)、

e+ (UNIT携帯サイトから購入できます)

RA

渋谷/Coco-isle (3770-1909)

代官山/UNIT (5459-8630)

下北沢/DISC SHOP ZERO (5432-6129)、

新宿/Dub Store Record Mart (3364-5251)、ORANGE STREET (3365-2027)

……………………………………………………………

info.

▼UNIT

info. 03.5459.8630

UNIT >>> www.unit-tokyo.com

Za HOUSE BLD. 1-34-17 EBISU-NISHI, SHIBUYA-KU, TOKYO

※再入場不可/No re-entry

※20歳未満入場不可。要写真付身分証/Must be 20 or over with Photo ID to enter.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

★Jah-Light

2002年、自身のスピーカーシステム構築を決意。

そこから約2年半の製作期間を経て、2004年"Real Roots Sound"をテーマに

"Jah-Light Sound System"をスタート。都内を中心に各地にて活動中。

2007年、自身のレーベル"LIGHTNING STUDIO REC."を立ち上げ、

1st Singleとなる"Independent Steppers (12")"をリリース。

2012年、新レーベル"DUB RECORDS"からリリースされた1st 10"singleでは、

A.Mighty Massa / Warriors March、B.Jah-Light / Diffusion "といった

コンビネーションプレスで純国産ルーツを世界に向けて発信。

2014年7月、10周年を迎えるにあたりサウンドシステムの増築と共に、

ニューシングル"Jah-Light / The Wisdom 12" (JL-02)"をリリース。

2015年、"DUB RECORDS"からの2nd 12"single "Indica Stepper(DR-002)"をリリース。

サウンド活動も14年目に突入し、オリジナルスピーカーと楽曲を武器に

"絶対に現場でしか体感できない空間"を目標にさらなる新境地に向けて進行中!

twitter:@jahlightss

FB:@jahlight.s.s

=====================================================================

▼Total info.

https://www.facebook.com/JAH-SHAKA-JAPAN-116346262420022/