覚えているだろうか。2年前、〈Nyege Nyege〉主宰の Kampire とともに来日が予定されていた、〈Nyege Nyege〉でもレジデントを務めるアムステルダムのDJマルセル。Mars89も気になっているというDJだが、コロナ直撃で中止になっていた《Local World》、YELLOWUHURU の《FLATTOP》、CELTER の3者によるパーティがこのたび2年ごしに実現されることになった。7月17日@CONTACT。¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$UやE.O.U、LIL MOFO、灰野敬二 x 久下恵生など強力な面子が終結。「SUPER FREEDOM」と題された一夜を満喫したい。

超越のレガシーが紡ぐ自由と解放の祝祭! 越境する奇矯のアーティストとして話題のDJ Marcelleを迎え、コロナ禍で延期になっていたLocal World、YELLOWUHURU (FLATTOP)、CELTERによるハイブリッド共同パーティ「SUPER FREEDOM」が新旧のラインナップを追加しContactにて開催。

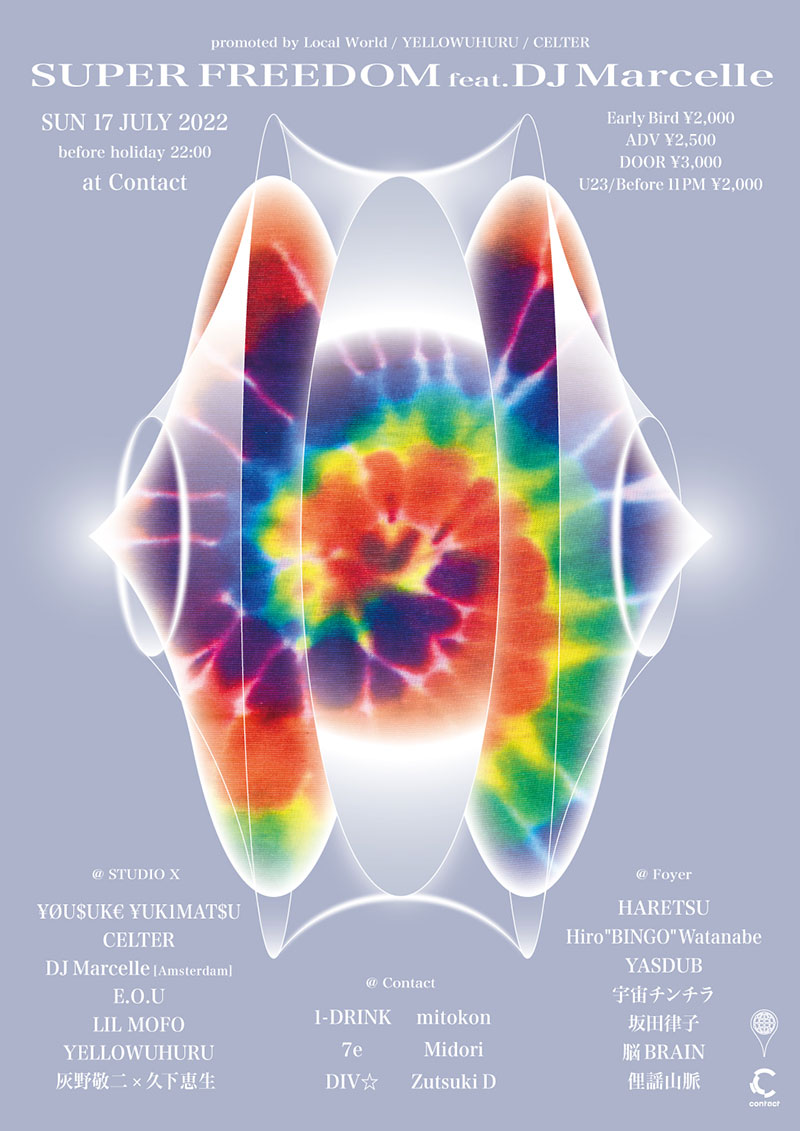

SUPER FREEDOM feat. DJ Marcelle

2022/07/17 SUN before holiday

START 22:00 at Contact

Early Bird ¥2,000 / ADV ¥2,500 / DOOR ¥3,000

U23/Before 11PM ¥2,000

https://contacttokyo.zaiko.io/item/349638

https://jp.ra.co/events/1555354

@STUDIO X

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

CELTER

DJ Marcelle [Amsterdam]

E.O.U

LIL MOFO

YELLOWUHURU

灰野敬二 x 久下恵生

@Contact

1-DRINK

7e

DIV☆

Midori

mitokon

Zutsuki D

@Foyer

HARETSU

Hiro "BINGO" Watanabe

YASDUB

宇宙チンチラ

坂田律子

脳BRAIN

俚謡山脈

(A to Z)

artwork: Ginji Kimura

promoted by Local World / YELLOWUHURU / CELTER

2020年3月28日にウガンダの新興フェスティバル〈Nyege Nyege〉の中核Kampireも交え、惜しくも延期となったDJ Marcelleの初来日となる東京公演が2年以上の歳月を経て、会場をWWWからContactに移し、都内を中心に活動を続けるプロモーター解放新平(Local World)、DJのYELLOWUHURU (FLATTOP)とCELTERの3者によるハイブリッド共同パーティ「SUPER FREEDOM」として満を持して開催。アムステルダムを拠点にDJ、プロデューサー、ラジオ放送、ミュージシャンと多岐に渡って活動を続けるベテランDJ Marcelle(フルネームはDJ Marcelle / Another Nice Mess)のミュージック・コンクレートのようなエレクトロニクスとサンプリングを散りばめたオブスキュアなループ/ダンス作品は“圧倒的な豊かさ”、“真の耳を開ける人”、“真の開拓者”とも称賛され、“アバンギャルド・エスノ・ベース”とも形容されるターンテーブル3台を駆使した独特のDJスタイルは近年欧州のアンダーグランド・シーンで着実にプロップスとオーセンシティを高めながらDekmantel、Unsound、Sustain Release、Nyege Nyegeでのレジデント等、今日のエレクトロニック・ミュージックにおける有力なフェステイバルにも出演、コロナ以降も稀有な存在としてワールドワイドな活躍をみせている。

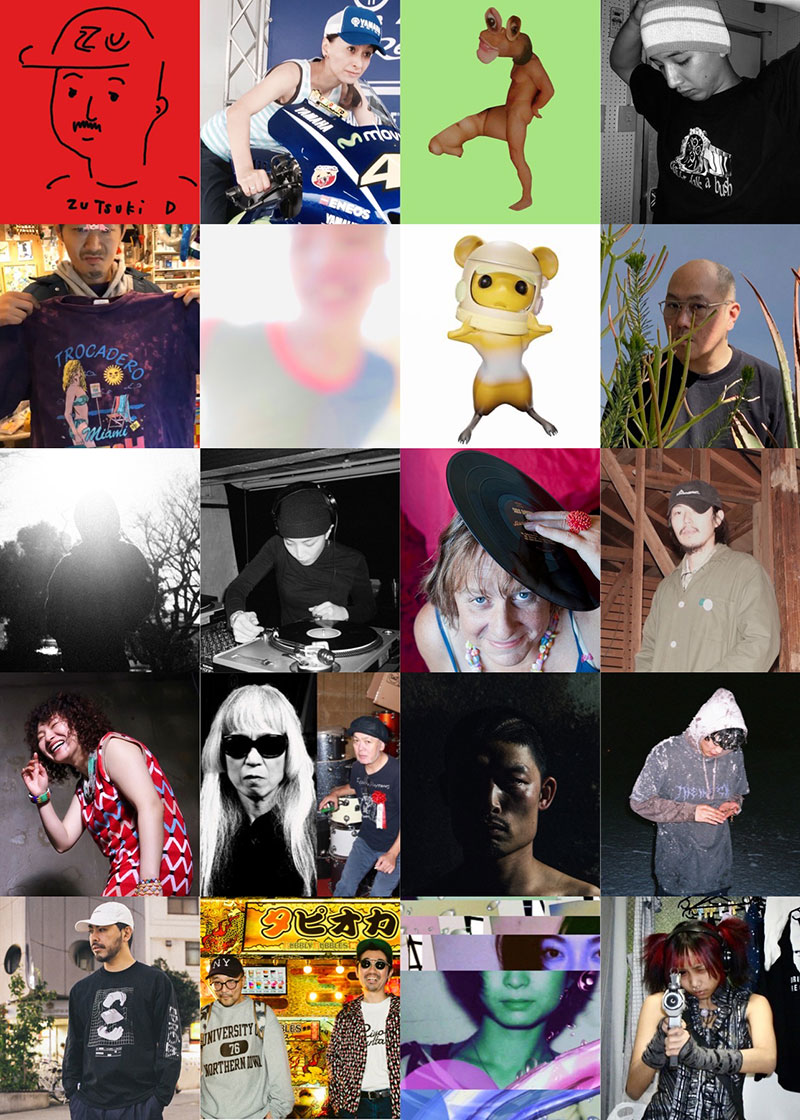

ローカルからは出演が決定していた暖かく時にハードな愛情深い選曲で音楽ファンを魅了するDJ/セレクターLIL MOFO、世界各国の音楽がプレイされるDJ パーティ〈Soi48〉にて生まれたムード山とTAKUMI SAITOによる日本民謡を愛するDJデュオ俚謡山脈、スカム&ファンキーなコラージュ・アウトサイダー脳BRAIN、現行のアフリカン・ダンス・ミュージックを追随する〈TYO GQOM〉やJUBEE率いるRave RacerのメンバーでもあるHiro "BINGO" Watanabe、テクノを軸に様々なダンス・ミュージックの境界を彷徨う1-DRINK、そして本パーティ主宰のYELLOWUHURUとCELTERに加え、70年代よりバンド、ソロ、セッション等、数々のパフォーマンスを行なってきたレジェンド灰野敬二と久下恵生のコラボレーション、欧州ツアーを終えた越境ハードDJ ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U、新世代の真打としても注目の京都のニューカマーE.O.U、コロナ期に躍進したクィア・レイヴ・パーティ〈SLICK〉のメンバーでもある7e、新世代のロックDJのセンスも垣間見えるDIV☆、the hatchのボーカルであり、ミュージシャンならではのリズム・センスでDJとしても名をあげるMidori、南アフリカへの愛を掲げながらそのサウンドとカルチャーを布教するmitokon、現CAT BOYSドラマーでありトビと変速を自由自在に操るZutsuki D、サイケ・コアなる特異なスタイルを極めるHARETSU、ハイパー以降のエディット含むポップかつハードなマキシマム・スタイルで人気を博す宇宙チンチラ、アヴァン・トロピカルな独特の空間とビートを紡ぎ出す坂田律子、神戸から関西を中心に活動するクリエイティブ/パーティー・コレクティブ〈HHbush〉に加入、レゲエ/ダブ/ハウスを中心に各地のフロアをロックする若手YASDUB、計20組がラインナップ。

アートワークは〈Life Force〉のメンバーでもあるグラフィック/照明デザイナーGinji Kimuraがフライヤーを手がける。グローカルな相互環境からアップデートされるダンス・ミュージックの伝統と革新による新たなるファンクネスとサイケデリア、日本ローカルの民謡やポップスまでもが入り乱れる越境の極北、デジタルによるグリットやビート・マッチングからの解放とアナログ的コラージュ感覚から織りなされる自由なグルーヴへの祝祭“SUPER FREEDOM”が実現する。

DJ Marcelle / Another Nice Mess [Amsterdam]

「異なるカルチャーに対してオープンでありながらも、そこのオーディエンスや自分の期待感に意識を向けすぎないこと。自分の道を進むためにね」@RA https://jp.residentadvisor.net/podcast-episode.aspx?id=679

アムステルダムを拠点にDJ、プロデューサー、ラジオ放送、ミュージシャンと多岐に渡って活動を続けるベテランDJ Marcelle / Another Nice Mess。

サプライズ、アドベンチャー、エンターテイメント、教育、オランダのDJ/プロデューサーの DJ Marcelle / Another Nice Mess を説明するためによく使用される4つのキーワードであり、ライブ(およびスタジオ内)では3つのターンテーブルとレコードを使用して、ミックスの可能性を高みに引き上げる稀有なDJであり、またそれ以上のミュージシャンでもある。 2016年以降、ドイツのレーベル〈Jahmoni〉から「In The Wrong Direction」、「Too」、「Psalm Tree」、「For」(Mark. E. Smith へのオマージュ)の一連のEPリリースを経て、昨年最新LP『One Place For The First Time』をリリース。2008年から2014年の間には、ドイツの〈Klangbad〉から伝説のクラウトロック・バンド Faust の創設メンバーである Hans-Joachim Irmler によってセットアップされた4枚のダブル・バイナルのアルバムをリリースしている。

異なるスタイルの音楽を異なるコンテキストに配置することにより、個々のスタイル変化させ、他に類を見ない音楽スタイルを融合し、3つのターンテーブルと膨大なコレクションであるレコードを使いながらオーディエンスに3つの同時演奏ではなく1つのトラックであると感じさせる。そのスタイルは環境音、アバンギャルド・ノイズ、動物の音、レフトフィールド・テクノ、フリージャズ、奇妙なヒップホップ、最先端のエレクトロニカ、新しいアフリカのダンス・ミュージック、ダブステップ、ダンス・ホールなどと組み合わされている。

独創的で熟練したミキサーであり、独自のスタイルを持ち、ほとんどのDJのクリシエやこれまでのルールを回避し、フラクサス、ダダなどのアバンギャルドな芸術運動やモンティパイソンの不条理な現実に触発されるように、ダブ、ポスト・パンク、最新のエレクトロニック/ダンス・ミュージックの進化など、常に、非常に、密接に、音楽の発展を追い続け、革新的な “新しい” サウンドに耳を傾けている。創造と発展の芸術性と高まりを強く信じ、約2万枚のレコードと数えきれないほどの膨大なレコード・コレクションは過去と現代のアンダーグラウンド・ミュージックに関する強力な歴史的知識を体現している。

ステージにおいてはマルセルは開放と自由を超越し、しばしば「圧倒的な豊かさ」、「真の耳を開ける人」、「真の開拓者」と表現されている。ヨーロッパ中のクラブ、美術館、ギャラリーを回りながら、ウィーン、ベルリン、ミュンヘン、バーゼル、チューリッヒなど、多くの都市のレジデントDJ、 2015年と2016年には Barcelona circus / performance group のライブDJを務め、ウガンダの Nyege Nyege フェステイバルでは「ライフタイムのレジデントDJ」として任命され、最近では欧州の Dekmantel、Unsound、USのSustain Release 等のフェステイバルに出演しワールドワイドな活躍を展開。

また Red Light Radio、FSK、DFM など、ヨーロッパのさまざまなラジオ局向けにウィークリーおよびマンスリーのラジオ番組も開催し、インターネット上の John Peel ディスカッション・グループでは「best post-Peel DJ」と評される。マルセルにとって、何らかの緊急性や固定する必要がない限り、音楽形式は意味をなさない。分類が難しいことでブッカー、ジャーナリスト、オーディエンスを最初は混乱させられる。もしマルセルを適切な言葉で説明するのであれば「アバンギャルド・エスノ・ベース」と言えるだろう。

https://soundcloud.com/marcelle

https://www.facebook.com/marcelle.vanhoof

https://www.anothernicemess.com

GEORGE KANO

GEORGE KANO