野田努

昨日ネットのニュースを散見したところ、どうやら9月5日、ホルガー・シューカイがケルンの自宅で死んでいるのをアパートの隣人によって発見されたそうだ。79歳だった。

シューカイは、クラウトロックにおけるもっとも重要なバンドのひとつ、カンの主要メンバーであり、パンク以降のロック・ミュージックおよびエレクトロニック・ミュージックに多大な影響を与えた人物である。

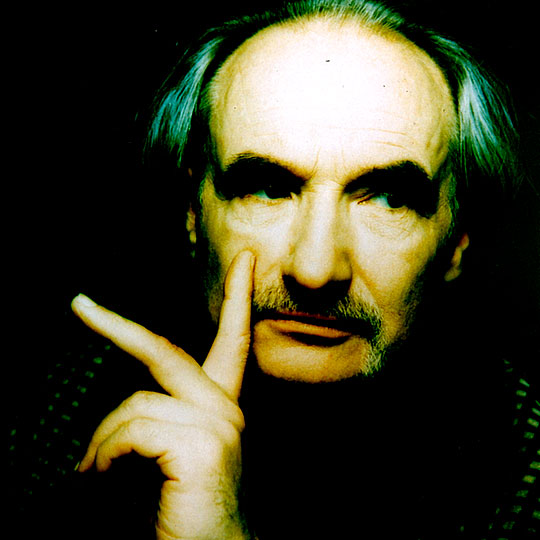

ぼくに限らず、カンをいまでも好きな人は世界中にいるし、サルバドール・ダリに似たホルガー・シューカイを心から尊敬している人もたくさんいる。彼は前衛であり、同時にポップだった。戦争を記憶している世代であり、それがゆえの国境の無さ/アイデンティティの刷新力が、非西欧音楽への好奇心にも繋がり、1960年代末の時点ですでに作品にも残している。できないこと(can't)をやってのけ(can)、実験的でありながら商業的にもヒットしたし、知的であり、ダリのようにユーモアも忘れなかった。

1938年ポーランドのダンツィヒ生まれのシューカイは幼い頃からピアノを習っていた。ほどなくして第二次大戦の戦場となったその地から疎開し、西ドイツに移住しても、彼の音楽への好奇心と探求心は変わらず、それはラジオの受信機の修理にまで及んだという話は有名である。

シューカイは、1963年からおよそ3年、カールハインツ・シュトックハウゼンのもとで学んでいる(カンの拠点となったケルンは、50年代に、それこそ“少年の歌”や“コンタクテ”が演奏されることになるケルン電子音楽スタジオが建てられている)。

2005年の『remix』の取材において、彼はこう言っている。

「私はいつもラジオでシュトックハウゼンを耳にしていたんだが、ある日ライヴを見に行った。そこで彼が聴衆に向かって自分の作曲した作品について説明していると、突然ひとりの客が立ち上がり、『シュトックハウゼンさん、あなたのやっていることはすべて衝撃的すぎます。あなたはこうやって人びとにショックを与えることで金儲けをしようとしているのではないのですか?』と言った。すると彼は『これだけははっきりと申し上げておきましょう。私がお金のために音楽をやることは絶対にありません。なぜなら、私には金持ちの妻がいるからです』と答えた。それを聞いて私は『素晴らしい! この人についていこう!』と心に決め、さらに金持ちの妻をさがすことにしたのだ」

慣れ親しんだ音楽にばかり惑溺するリスナーを許さなかったアドルノとも似たシュトックハウゼンには堅苦しい印象を持っていたぼくは、シューカイのこうした余裕あるユーモラスな発言に笑った。だいたい同じことの繰り返しを否定したシュトックハウゼンに逆らうかのように、1968年に結成されたカンは、繰り返しを強調したのだった。

バンドを組んだときのシューカイは、スイスのジュネーヴ周辺で音楽の教師をしていた。クラシック、現代音楽(そしてミュジーク・コンクレートや電子音楽)、あるいはいくらかジャズを知っていたシューカイだったが、ロックに関しては、もはや若者とは呼べない30を前にして初めて知った。イルミンはクラシックの指揮者で、ヤキはプロのジャズ・ドラマーだったわけだが、ビートルズよりも年上の良い大人たちが、いままで学んできたことをまっさらにしてロック・バンドをやる。ただし、音楽を作るのではなく、音楽の作り方から作ること──それがカンだった。

また、こうも言えるだろう。クラフトワークがエレクトロやミニマルの原型を作ったと言えるなら、カンはジャングルの原型を作っている。

シューカイはカンのメンバーのなかではもっとも精力的なソロ作品を発表している。数々のアルバムのなかで1枚選べと言われたら最初のソロ・アルバム『Movies』だろう。(『On The Way To The Peak Of Normal 』や『Rome Remains Rome』も捨てがたいが)『Movies』に収録された4曲は必聴である。

さらにシューカイは、ジャー・ウォーブルやデイヴィッド・シルヴィアンとの共作、Phewの最初のアルバムへの参加でも知られている。2015年にはカンの『The Lost Tapes』とも似た、まったく聴き応えのある未発表音源集『Eleven Years Innerspace』も発表している。

ふたたび2005年の『remix』からの引用になるが、シュトックハウゼンは生前こんなことを発言したという。「私の教え子は誰も成功しなかったが、ひとりだけ例外がいた。ホルガー・シューカイだ。彼だけが私の真似をしなかった」

シューカイは、自分の音楽のなかにいろいろなものを取り込んだ。それこそ68年のパリの暴動から短波放送から流れるベトナムの民謡、旧ソ連の音楽……、あるいは、ラジオ、カセットテープ、電話までもが彼の楽器だった。彼は自らを「ミューシャンではない」と言い切った。そうではなく、「ユニザーサルなディレッタントなのだ」と。ぼくもこういうことが言えるようになりたいものだ。

TVのCMで使われたことで日本でもヒットした“ペルシアン・ラヴ”を聴いていると、いったいこれはどこの国のいったいなんという音楽だろうかと思った。そしてなんて美しいのだろうと思う。昨晩はこの曲を聴いた人が多かったことだろう。ぼくも家に帰って、ビール500mlを空けて、まっさきにこれを聴いた。

「私たちが音楽を演奏させたのではない。音楽が私たちを演奏させたのだ」──ホルガー・シューカイ

[[SplitPage]]松村正人

90年代はじめ、当時住んでいた仙台の夏のあまりの夏らしくなさ――私は夏はアスファルトに陽炎がたつくらいじゃないと夏じゃないと思っている、島の人間なので――にいてもたってもおられず、メールスのジャズ祭に行ったきり向こうに住みついてしまった叔母をたよって渡独したのは二十歳になったばかりのころ。ドイツといってもチューリッヒ近郊の叔母の家にいつまでも厄介になっているわけにもいかず、ドイツの東のほうから東欧に向かい、西におりかえし英国に向かう途中ケルンにたちよったのはここがホルガー・シューカイの町だからである。ところが駅前で数名にシューカイの自宅の場所をたずねたがラチがあかない。だれだそれ、というのがたいがいで、ひとのよさそうなオバさんはもうしわけなさそうにしているし、私よりすこし年嵩の青年はドイツならおまえ、スコーピオンズだろと「ロック・ライク・ハリケーン」を眼前で歌われる始末。スコーピオンズはファーストはコニー・プランクのプロデュースだから嫌いじゃないですが、そのコニー・プランクの仲間のカンというバンドのひとなのです、といっても伝わらない。当時の私はダモさんくらい髪が長かったのであるいは向こうが気づいてくれるかとも思ったが甘かった。宿なしらしき老婆には、どこから来たと問われ、ヤーパンだと答えたら、日本のせいで戦争に敗けたと狂ったようになじられ、駅から離れた人気のない路地の坊主頭の若者の集団にも訪ねてみたが要領をえない。いま考えるとあいつらネオナチだったろうね。

私は大聖堂もみずに失意のうちにケルンを去り、四半世紀(!)前のこととて記憶は遠いが、たしかベルギーのどっかから黒人の乗船率が異様に高いフェリーで、野田さんがほめていたマッシヴ・アタックの町ブリストルに渡ったはずだが、ことほどさようにカンは当時の私にとってなにがしかのものだったのである。

それはいまでも変わっていない。おそらく死ぬまで変わらないどころか、前々々世や来々々世とかいう戯言を私は信じないが、そのようなものがあったとしてもそうだろう。

カンのなかの音楽の鮮度は保たれている。流動的だが凝結し個人のものであれ歴史に属するものであれ、あらゆる時間を横切り大気をくぐりぬけ耳朶を打つ。ときにプログレッシヴ・ロックやサイケデリック・ロック、のちにユーロ・ロック、いまはクラウト・ロックにひとは彼らを分類するが、ポピュラー・ミュージックと民族(民俗)音楽と即興音楽と電子音楽をカットアップしモンタージュするカンはつまるところカンなのだ。その先頭に立っていたのはホルガー・シューカイそのひとにほかならない。たわわな口髭といくらか生え際が後退したホルガー・シューカイのイメージは近影でこそ痩せ細っていたものの、68年の結成時からほとんど変わらない。シュトックハウゼンの元に学んだこの男はデビュー当時すでに三十路だった。分別のある大人だったが音楽は野蛮だった。同門のイルミン・シュミット(Key)とドラムのヤキ・リーベツァイトはシューカイと同年配でギターのミヒャエル・カローリは10歳下、そこにヴォーカルとして黒人のマルコム・ムーニーが加わり、だれもが知る最初のカンができあがる。69年のファースト『モンスター・ムーヴィー』の白眉は「Yoo Doo Right」だが、空間に燎火のように延焼するカンのスタイルはすでに完成している。ヤキの非西欧的な律動とミヒャエルの音色とフレージング、イルミンのサウンドは波のようである、おのおのが特異なパーツをシューカイの反復するベースが粘っこく接着する。このトラックはセッションの抜粋を編集したもので、ホルガー・シューカイといったとき、世評ではのちにヤキやミヒャエルなどに較べ、ソロ作につながる編集(プロデューサー)的観点を功績として強調するきらいがあるが、演奏家としての比類なさにも目を向けなければならない。八分音符を弾きつづける、オクターブをくりかえす――ただそれだけのフレーズがサイケデリックな空間をつくりディスコの暗喩となり、ループするフレーズの一部を欠落させダブ化させる、単純な法則だがきわめて呪術的でありそれがなければ、『タゴマゴ』や『フューチャー・デイズ』といった傑作もなりたたなかっただろう。私はくりかえすが、カンとはつまるところその総体である磁場の謂いなのだ。ダモ鈴木在籍時(私は『タゴマゴ』が初カンだが、いまでも「Oh Yeah」が日本語歌詞なるパートを聴くと、そのヴィジョンが幻出する)はむろん、後期のジャンル音楽の擬態と変調はそれまでの求心力が希薄なぶん異質さが浮遊している。その後のシューカイのソロはバンドの集団性を離れ、いかに方法をポップに純化するかを試みた階梯であり、ワールド・ミュージックとクラブ・ミュージックの折衷があたりまえな現在の若い耳により親しみやすいだろう。

カンに失敗は存在しない。以前取材したさいイルミン・シュミットはそのようなことをいっていたが(『アウト・オブ・リーチ』はどうなんだという意見もあるでしょうが)、カンがカンであるかぎりそれは真実であり、おそらくそのような姿勢だけが都市のなかに未開の地を拓く。

幾多の作品をのこしホルガー・シューカイは世を去った。ヤキ・リーベツァイトを喪った年にシューカイも逝った。享年79歳。地元紙によれば、ケルン近郊のヴァイラースヴィストにある以前は映画館だったカンのオリジナルのスタジオで亡くなっているところを発見されたという。25年前、私がたどりつけなかった場所だった。(了)

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.