あれから8年がたった。アール・スウェットシャツが、ミックステープ『Earl』収録のオッド・フューチャー賛歌“epaR”にヴィンス・ステイプルズをフィーチャーしたのは2010年のことだった。当時はふたりともに、ここまで大きな存在になるとは思っていなかったかもしれない。この8年間で、アールは祖母との別れや、母親によって2年間にわたってサモアの特殊学校に送られたこと、そして成功したアーティストとしての苦悩など様々な私生活面での困難を経験し、それらをリリックにも落とし込んできた。

そんなアールのファースト『Doris』収録の“Burgundy”で「悩んでる場合じゃないぜ、俺たちはお前のラップを聴きたいんだ」と発破をかけたのはヴィンスだった。歯に衣着せぬ発言が注目を浴びてきたヴィンスは、ラッパーたちの音楽ではなく私生活やゴシップにばかり話題が集中することに苦言を呈しているが、これは間接的にアールの憂鬱の一因に言及しているようでもある。だが、ふたりは何よりも音楽で繋がってきたのであり、この過酷なラップ・ゲームの世界で、ドープなライムとビーツによって名を馳せてきた。

2018年の11月に相次いでリリースされた、ヴィンスの『FM!』とアールの『Some Rap Songs』。前者は11曲で22分、後者は14曲で25分。二冊の短編集を思わせるそのコンパクトさは、ストリーミング時代に、それでも「アルバム」という単位で作品を残しいくための次善の戦略にも見える。

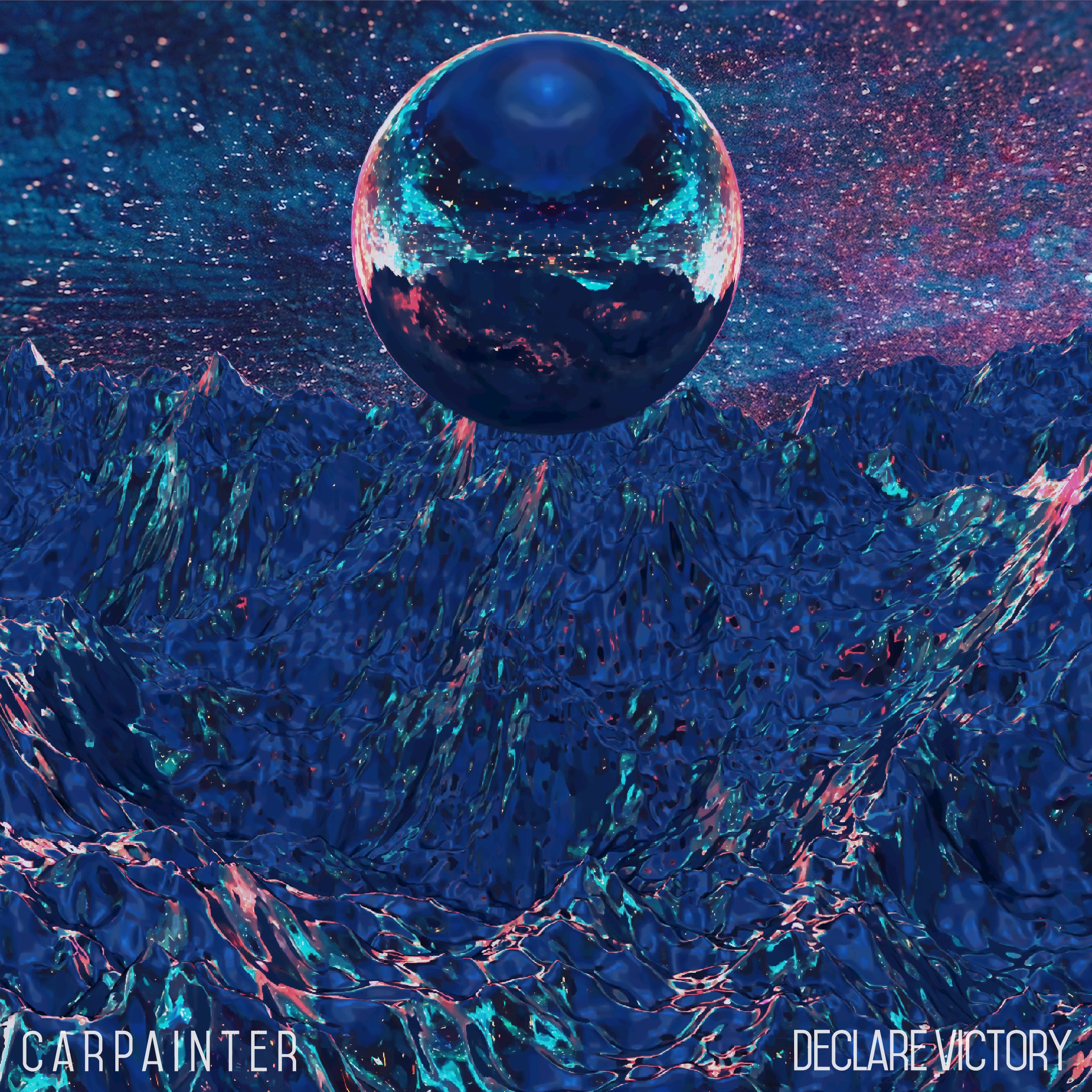

一聴したところ、盟友同士によるこのふたつの作品を貫く質感は全く異なる。短編集から想起させられる作家に例えるなら、ボルヘスとコルタサルがごとく。ラジオ放送を模した『FM!』に描かれるのは、カヴァーのイラストにあるような西海岸ロングビーチの抜けるような空の明るさだが、一方の『Some Rap Songs』が露呈するのは、陰鬱なアールの精神世界のゴシック調の暗さだ。サウンド面の印象でいえば、前者はハイファイに彩られ、後者はローファイの美学に立脚しているように聞こえる。

アルバム・カヴァーのイメージ通り、オープニング曲に“Feels Like Summer”と名付けるヴィンス。彼はロングビーチの夏をどのように描写しているのだろう。“Feels Like Summer”のヴァースは「ロングビーチのワイルドな夏の季節/俺たちはパーティするぜ/太陽か銃が顔を出すまで」と幕を開ける。その飄々としたフロウで運ばれるライムには、毒が効いている。そうだ。ヴィンスの描く空の青さの裏側には、常に地上で流れる血の赤さがこびり付いている。それはアールが先述の“Burgundy(ワインレッド)”で表現した、祖母との間に流れる同じ色の血でもある。

ヴィンスはデビューEPの「Hell Can Wait」(2014年)から一貫して、涼しい顔をしながらビターなライムと挑発的なフロウをアグレッシヴかつ不穏なビートでコーティングしてきた。ダビーな不協和音とベース・ミュージック的な音圧感のベース、そしてハイピッチな自らのフロウを切り刻むような、細かい譜割りのエレクトリックなリズム。クラムス・カジーノと No I.D. によるプロダクションがヴィンスのリリックに完全にシンクロした『Summertime '06』(2015年)はまごうことなき傑作だったし、さらにエレクトリックでアヴァンギャルドなサウンドを加速させた『Big Fish Theory』(2017年)の成功は誰もが知るところだ。

『FM!』でそのようなヴィンス印の不穏なサウンドが聞けるのはたとえば、「Hell Can Wait」の大半を手がけたハグラーによるプロダクションの“Relay”だ。ここで聞こえる歪んだベースにグリッチーなハット、不穏なモダンGファンク的なウワモノに合わせてヴィンスは、警官に車で職質されながらもバイヤーにドラッグを届ける様を「次のコーナーへのリレー」に見立てライムする。

ファースト・シングルの”FUN!”ではタブラのようなサウンドを核にした静かに沸騰するダンサブルなビートに乗って、ヴィンスは「俺たちは楽しみたいだけ」と歌うのだが、その物言いはタイトルに反してテンションが低い。それもそのはず“FUN!”は「Fuck」「Up」「Nothing」の頭文字で、それは要するに楽しみたいけれどヘマをこくわけにはいかない、という叫びだ。なぜならロングビーチのノースサイドでは「ヘマ」はすぐに死に直結しかねないからだ。

ヴィンスが今作で描く低温のパーティ・ソングは、パーティ・ソングを偽装したリアリティ・ソングだ。そしてその「低温」さを達観したような声色でコントロールできるヴィンスの表現力こそが、彼がいまの位置に辿り着いた理由かもしれない。

ラジオ形式のこのアルバムで突然現れるインタールードのひとつは、“New earlsweatshirt”と題されたわずか20秒ほどの掌篇だ。このごく短いアールのヴァースでは、アールがサモアに送られた際にヴィンスに別れを告げた場面も回想される。

アールとのつながりは、他にもある。キーワードは「Outside」だ。2曲目に置かれたその名も“Outside!”で、あの“Nyan Cat”をサンプリングしたコミカルでバウンシーなビートを手がけるのはケニー・ビーツだ。上に乗るライムは、ヴィンスが生活してきたギャングたちの闊歩する「屋外」を描写する。その現実と逆行するように、終盤テンションを上げていくヴィンスのフロウが印象的だ。

一方のアールのセカンド・アルバムは『I Don't Like Shit, I Don't Go Outside』と名付けられていた。彼は最初のシングル“Grief”のフックで「なんてことだ/俺は自分が蒔いたものを刈り取ってきた/わずかの間も“外”で過ごすことはないよ/書いたものの中で生きてきたから」と綴った。自己嫌悪や孤独が通底するこのアルバムで、彼はひたすら「内に篭る世界」を構築しようとした。

そんなアールの『Some Rap Songs』は、その内省的な箱庭を、さらに徹底して具現化した作品だ。オープニングの“Shattered Dreams(粉々の夢)”というタイトルが象徴するように、チョップで粉々にされたサンプリング・サウンドの断片が組み合わされてより大きなビートの断片を構成し、アールの極めてパーソナルな独白ラップが乗せられて11の掌篇を形作っている。しかしわずか25分というコンパクトな箱庭的世界ながら、同時に何度繰り返し聞いても咀嚼し切れない迷宮的な側面も併せ持つ本作は、聞けば聞くほどに「一体ここで何が語られているのか」理解したくなる異様な引力を有している。

冒頭の“Shattered Dreams”からその「異様さ」は明らかだ。アール自らが手がけるビートの中心となるのは歌声の断片と、かろうじてリズムを刻む寡黙なスネアとキック、そしてベースラインなのだが、典型的なビートのイディオムから外れたその作りは、テンポをつかむことさえ困難だ。

しかし本当に「異様」なのは、アールのラップだ。いや、果たしてこれは本当にラップなのか? いわゆるポエトリーリーディング的なスタイルとは違い、ビートには乗っているのだが、こう言ってよければ、声に「生気」が全く感じられない。それは何度か挿入される「Yeah」の掛け声を聞いてみれば明らかだ。歌もののように声を加工することなく、しゃべり声に近いラップからは、そのラッパーの健康状態を含めた様々な状況が聞こえてきてしまうことを指摘したのはECDだが、こんなにも行き場のない「Yeah」が記録されているラップ・アルバムが、かつてあっただろうか。オッド・フューチャーの一員として、そのラップスキルに脚光が当たり華々しくシーンに登場したアールとは、別人のようなのだ。

そのような脱力したフロウで語られるのは悲痛な叫びだ。「銃をぶっ放し/銃弾が僕の頭に/なぜ誰も血が出てるって教えてくれなかったの/頼むよ、この夢から覚ましてくれ」とフックで訴え、ヴァースでは、アルコールとドラッグ中毒に溺れる自分を誰も助けてくれなかったことを吐露している。

曲が進むごとに声のトーンは少し上向きに感じられるものになったり、あるいはフロウも、従来のリズムのしっかりしたラップのそれにシフトしていく。しかし自身の暗部をえぐり出すような語り口は悲痛を極める。“Nowhere2go”で「そう、僕は人生のほとんどを鬱状態で過ごしてる/頭の中にあるのは“死”だけ/いつ自分の番が来るとも分からずに」と歌う彼は、アルバム制作中に詩人である父親を亡くしている。その父への想いは“Peanuts”にしたためられ、そこでアールが強調するのは死の“酸味”だ。そして“Playing Possum”は父親の詩の朗読と、母親がアールについて話しているスピーチを組み合わせ、想像的な両親の会話を構築している。自らの両親との関係性をラップのリリックという形で表現するのではなく、彼らの肉声をそのまま提示すること。ひとりの人間の生に、こんなにも踏み込んだラップ・アルバムが、かつてあっただろうか。

もしできるなら全体で25分間のひとつのトラックに仕立て上げたかったと、アールは言う。半分以上は自らが手掛けたビートもまた、こわばった表情や、憂鬱さを湛えている。ひきつったミニマルなサンプルの断片たち。それらはシーケンサーによって集積され、結果、やがてそれぞれが1~2分間の塊となる。そしてアールの言葉と絡み合いながら、次々にバトンをリレーしていく。

これらのビートはその短さや、歪なサンプリングの組み合わせ方から、マッドリブやディラからの影響も指摘されている。たとえばぶつ切りの歌声の断片を中心に据えた“Shattered Dreams”や“Red Water”、そして“The Bends”辺りは確かにディラの『Donuts』収録の“Airworks”や“One For Ghost”を想起させる。通常歌声やストリングスのサンプルは、ラップの声と周波数を食い合う、つまりラップを邪魔しかねない。だからディラはそれらを「ラップしにくい」ビート群だと指摘していた。アールはそのことを逆手に取り、サウンド面でビートに埋もれる自身の声を、文字通り憂鬱の沼に「埋もれゆく声」として示しているのかもしれない。

ヴィンスがロングビーチのアンビヴァレントな「夏」を描いたように、本作にも「夏」を主題とした曲がある。“Cold Summer”と題されたこの曲で、アールもやはり「低温」の寒いほどの夏を描写する。しかしふたつの夏は、僕たちが「夏」という言葉で呼び表しているひとつの現象に対するふたつの表象に他ならない。それらは真逆のようでいて、実はコインの表と裏なのだ。

ヴィンスは、ある「社会的な状況」に置かれた人々の現実を、否応無しに代弁する。一方でアールが描くのは、極めてパーソナルな「個」の物語だ。両者は互いの世界の登場人物として、あるいは互いの世界にぽっかりと開いた「穴」として、互いの作品にも現れる。その「穴」を通じて、ふたつの世界は互いに接続され、互いに開かれる。

ひとつは典型的なコンシャス・ラップでもギャングスタ・ラップでもない形で、ある社会のリアリティを映し出してしまうライムとフロウ。そしてもうひとつは、どこまでも自らの内側へ、内省の方向へとひたすら掘り進む言葉たち。このふたつの作品を自由に往復することは、いま、ラップのリリックを聞くということが一体どういうことなのか、改めて考えてみる契機なのかもしれない。