最高にクールなリズム・セクションを紹介させてくれ。

ジャズ、テクノ、ダブ、ヒップホップ、なにを載せてもびくともせず、猛烈に疾走するグルーヴ・エンジン。

窓の外には一瞬先の未来がかいま見える。

扉が開いた。なにかを掘り当てちゃった感じがする。

コズミック・テンプルのふたりがどうやってこの扉を開く鍵を見つけたのかはわからない。

だが、彼らはおのれの力で鍵を探り当て、扉を開いた。

とめどなく奔流のように流れるクリエイティヴなエネルギー。

クリエイションとは一瞬先の未来をかいま見ること。

すべては人生のすべてを賭けた壮大な洒落でもあり真剣勝負でもある。

心の奥深いところに入ってきてスイッチを入れてくれる。

自分のなかにまだ美しいものがたくさんあったなって気づかせてくれる。

コズミック・テンプル!

色即是空、空即是色。

お釈迦様も須弥山のサイファーでスティック片手にウインクしてるぜ、きっと。

(春日正信)

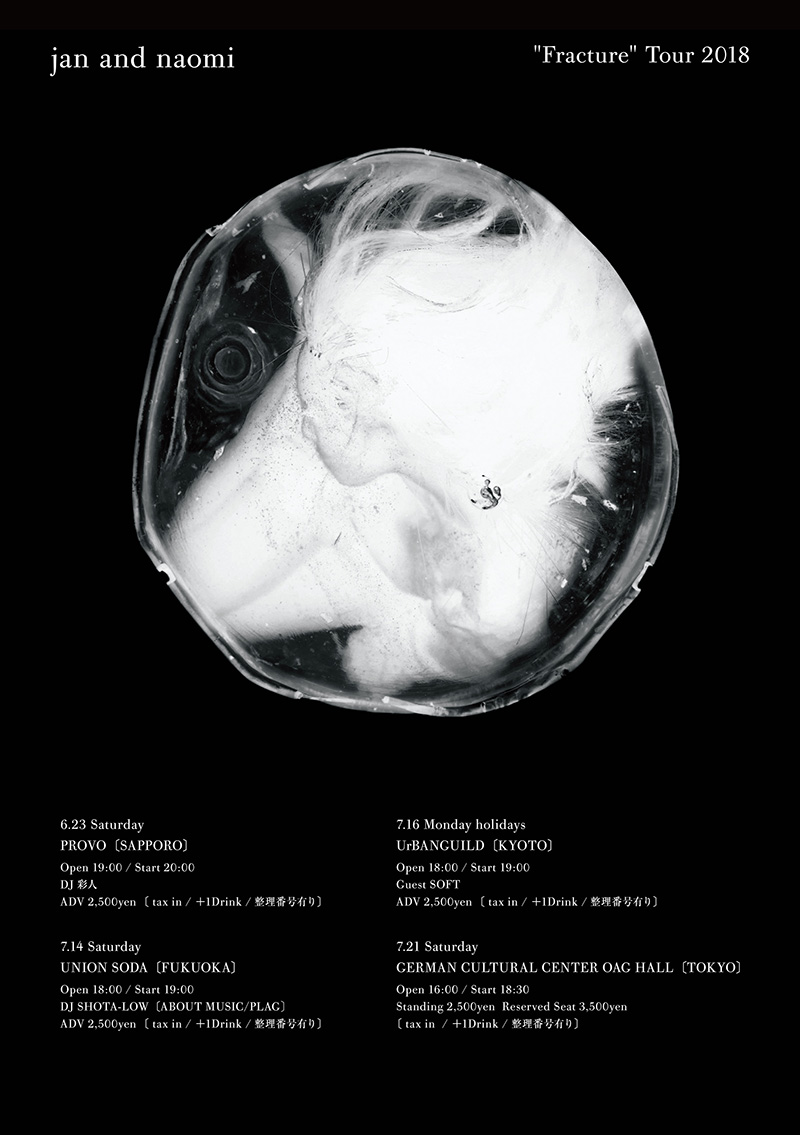

quasimodeのリズム・セクション、須長和広と今泉総之輔による「コズミック・テンプル」が7月4日に1stアルバム『TEMPLE and TREE means like a COSMIC』をリリースします。

6月26日にはApple MusicとSpotifyでアルバム先行配信開始。同日、渋谷Milky wayでライヴを行います。

Apple Music

https://itunes.apple.com/jp/album/1393926634

■リンク(Spotify)

Spotify

■配信ライヴ情報

7月4日のリリース当日には、全世界に向けてライヴ中継を配信します。

■アルバム情報

COSMIC TEMPLE

TEMPLE and TREE means like a COSMIC

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B07CXGS4N3