馴れ合いなら首を吊ればOK──2017年の“斜に構える”で注目を集めたラッパーの ralph が、初のEP「REASON」をリリースする。すでに同作収録の“No flex man”が先行公開中だが、「服着たってモブキャラ/俺はパジャマ姿でも様になる」など、やはりリリックが印象的。そしてベースもビシビシ身体に響いてくる……なんと、「REASON」では全曲を Double Clapperz がプロデュース! これは期待大。

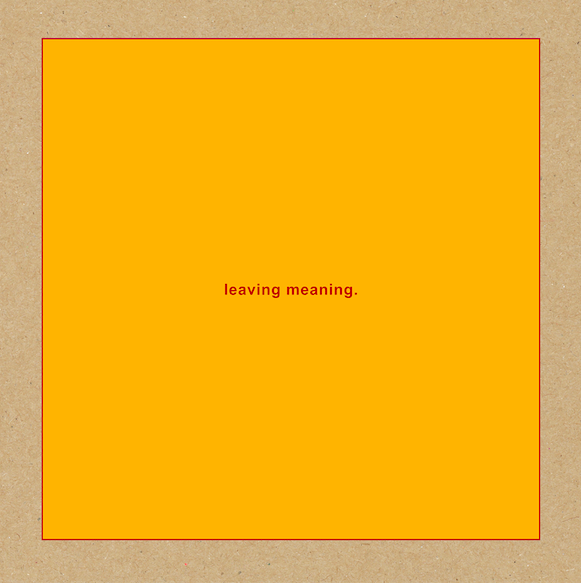

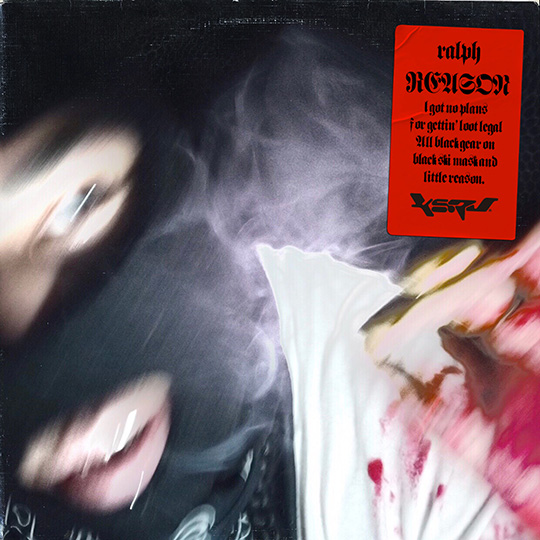

ralph - REASON

唯一無二のラップとハードなストーリーで注目を集める ralph のキャリア初となるEP 「REASON」が9月6日にリリースされる。

ralph が本作でフォーカスしたのはラッパーとしての自分とラップを始める前のストーリー。収録された5曲にはこれまでの彼自身の経験から生まれたパーソナルなメッセージが込められている。EPに収録された彼のストーリーを通じて、ralph の嘘偽りのない一貫した哲学を感じることができるはずだ。

制作陣には、グライムを軸に活躍するプロデューサー・チーム Double Clapperz が全曲をプロデュース。グライムやUKドリルといったラップ・ミュージックの最新トレンドを貪欲に取り入れながら、ダークで独特な世界を生み出している。

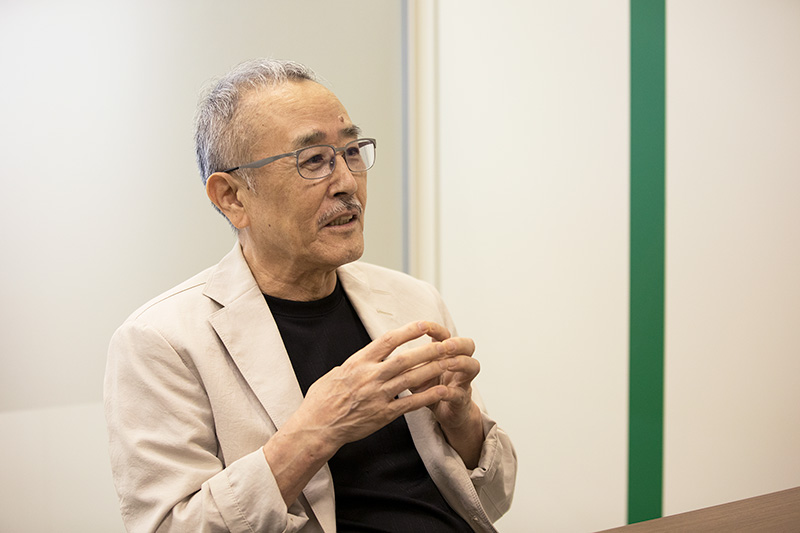

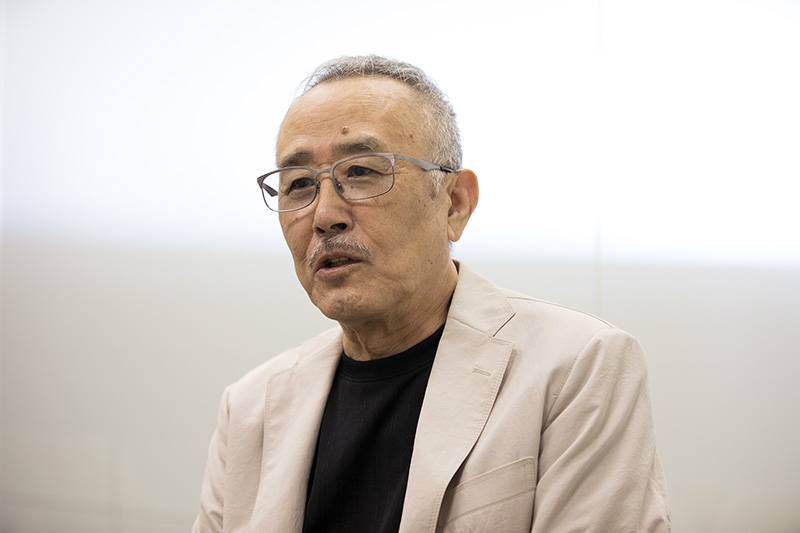

ralph / アーティスト

持ち前の声とストーリーを武器に東京のシーンを中心に着実に支持を集める。

2017年に SoundCloud で発表された“斜に構える”で注目を集めたことをきっかけに、2018年には dBridge & Kabuki とのスプリット・コラボレーションEP「Dark Hero」をレコード限定でリリースし、即完売となった。2019年6月にEPに先駆けて発表された先行シングル“No Flex Man”のミュージック・ビデオはすでに巷で話題となっている。

2019年9月、ファーストEP「REASON」を発表。今後のさらなる飛躍が期待される。

Instagram : https://www.instagram.com/ralph_ganesh/

Label : KERV

Artist : ralph

Title : REASON

リリース : 2019.9.6

トラックリスト

1. BLACK HOODIE

2. Hungry Dogs

3. piece of cake

4. No Flex Man

5. REASON

Streaming : https://hyperurl.co/ralph_reason

Music Video : No Flex Man https://youtu.be/nOeOYxvr7t4